Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la presse locale la semaine dernière. Il a été restauré il y a quelques années et se trouve à l’angle de la rue du musée et de la rue Saint-Jean, très près de l’hôtel de ville ou plutôt, juste après les bâtiments administratifs construits il y a quelques années à gauche quand on regarde la façade de l’hôtel de ville. On voit ici la façade depuis la rue du Petit-Banc.

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la presse locale la semaine dernière. Il a été restauré il y a quelques années et se trouve à l’angle de la rue du musée et de la rue Saint-Jean, très près de l’hôtel de ville ou plutôt, juste après les bâtiments administratifs construits il y a quelques années à gauche quand on regarde la façade de l’hôtel de ville. On voit ici la façade depuis la rue du Petit-Banc.

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

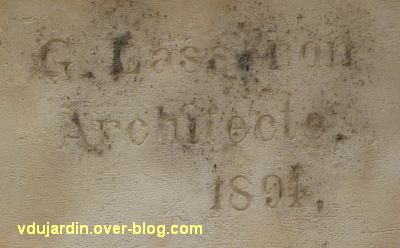

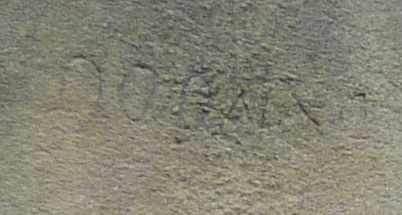

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

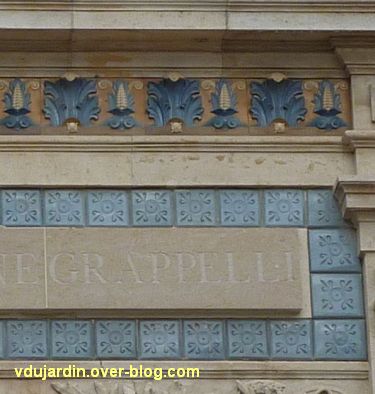

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

…que l’on voit mieux de plus près.

…que l’on voit mieux de plus près.

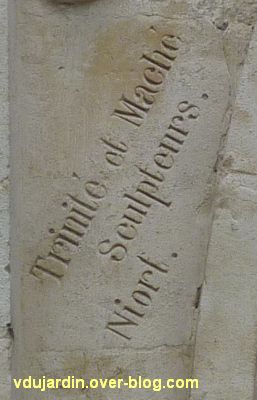

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans l’église Saint-Étienne-du-Port, toujours à Niort, le ciborium (le truc en pierre qui surmonte l’autel dans le chœur de l’église).

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans l’église Saint-Étienne-du-Port, toujours à Niort, le ciborium (le truc en pierre qui surmonte l’autel dans le chœur de l’église).

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

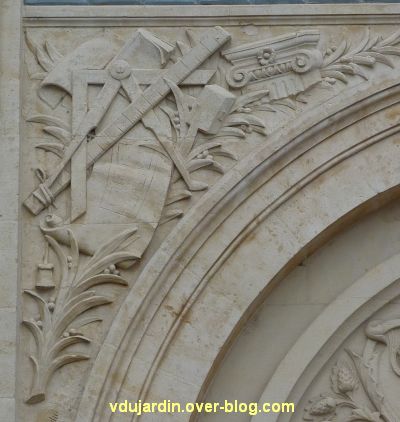

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

…ou du côté gauche.

…ou du côté gauche.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Pour en savoir plus : voir Georges Lasseron 1844-1932, Un architecte au service de la Ville, par Daniel Courant, éditions du musée de Niort 1998, 109 pages, ISBN 2-911017-09-9.

Les bâtiments de Georges Lasseron à Niort (j’en parlerai ici prochainement). La plupart portent en façade sa signature et la date de construction…

- 1891 : l’école de dessin, dit pavillon Grapelli, aujourd’hui pôle régional des métiers d’art

- 1891 : les escaliers monumentaux de la place de la Brèche,

- 1892 : l’immeuble de la caisse d’épargne

- v. 1895 : un hôtel particulier dans la rue Yvers

- 1896-1897: l’ancien lycée de jeunes filles Jean Macé (aujourd’hui musée d’Agesci)

- 1897-1901 : l’hôtel de ville

- 1906 : le magasin A la ménagère

- 1908 : le Grand café

- 1913 : bains-douches dans la rue basse

- 1884 à 1905 : les bâtiments de l’octroi

- 1882 à 1910 : les écoles maternelles et primaires

- et à la Mothe-Saint-Héray, la maison des Rosières

Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des

Je vous l’avais à peine montré l’année dernière lors des  L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche…

L’hôtel, de style Renaissance, se compose d’un corps de logis sur la gauche… …d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables

…d’une puissante tour d’escalier dans œuvre (dans le même alignement que la façade) et sur la droite, d’un porche qui permet d’accéder à une seconde cour (nous avons un hôtel sur cour et jardin) surmonté d’une pièce habitable. Les combles sont percés de lucarnes aux pignons ornés de crochets de feuillages. Dans cette première Renaissance, les fenêtres sont organisées en travées, mais celles-ci ont des largeurs variables Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés.

Des médaillons sculptés sont insérés entre les alignements verticaux de fenêtres. Voici un assemblage de ceux entre le premier étage et le comble du corps de logis gauche, ainsi que des lucarnes, dans le même ordre que sur la façade. Ceux entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont trop érodés. Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé.

Voici le même exercice d’assemblage avec la tour d’escalier… Visages d’homme et de femme, armoiries, crosse d’évêque ou d’abbé. Voici le portail…

Voici le portail… … et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait…

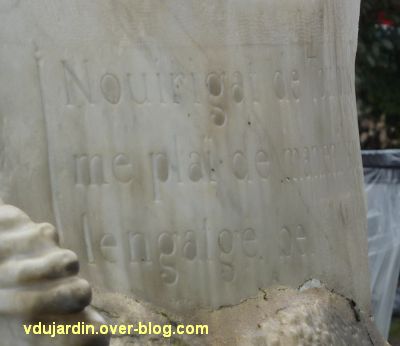

… et le détail des sculptures de cette travée, le visage de femme en bas à gauche a été refait… Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part.

Il y a aussi une inscription pas très lisible (au-dessus du porche), je dirais qu’elle commence par un oméga. Je n’ai pas eu le temps d’aller chercher si elle était publiée quelque part. Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux.

Je vous invite aussi à regarder de près (avec des jumelles si vous en avez) les différents chapiteaux des colonnes des fenêtres, qui recèlent entre autre de jolis petits personnages, des têtes d’angelots et des animaux. Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles.

Bon, les constructions récentes (19e et 20e siècle) ne sont pas terribles. En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du

En revanche, à l’extérieur, allez voir le deuxième portail, il est juste à côté du  Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis…

Le décor d’ensemble est sans doute contemporain de l’hôtel particulier… à condition de faire abstraction des créneaux et mâchicoulis… … et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ».

… et de l’inscription du 19e siècle… « école / normale / primaire / ancien doyenné / du chapitre royal / de Saint-Hilaire / le Grand ». Je vous ai déjà montré cet

Je vous ai déjà montré cet  Il est donc signé d’Antoine Durenne, qui était fondeur à Paris et à Sommevoire en Haute-Marne. Ces

Il est donc signé d’Antoine Durenne, qui était fondeur à Paris et à Sommevoire en Haute-Marne. Ces  Bon, revenons au sujet du jour. Amour sur un griffon, dit le

Bon, revenons au sujet du jour. Amour sur un griffon, dit le  …et sur son côté droit, point d’ailes pour le félin… Mais celles de l’amour sont toutes petites… Amour représenté nu, sauf une espèce de bracelet au niveau du biceps et un linge pudiquement drapé autour de la taille.

…et sur son côté droit, point d’ailes pour le félin… Mais celles de l’amour sont toutes petites… Amour représenté nu, sauf une espèce de bracelet au niveau du biceps et un linge pudiquement drapé autour de la taille. Ce félin n’ayant pas de crinière, je dirais donc qu’il s’agit d’une lionne… [Finalement,

Ce félin n’ayant pas de crinière, je dirais donc qu’il s’agit d’une lionne… [Finalement,  Un dernier petit détail pour le carquois très court chargé de flèches.

Un dernier petit détail pour le carquois très court chargé de flèches.

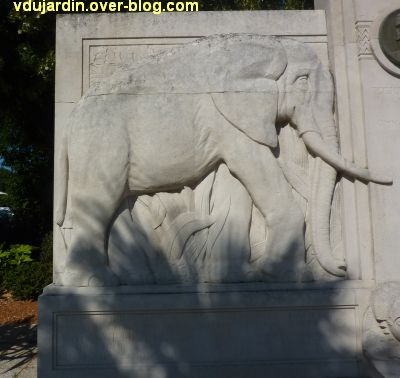

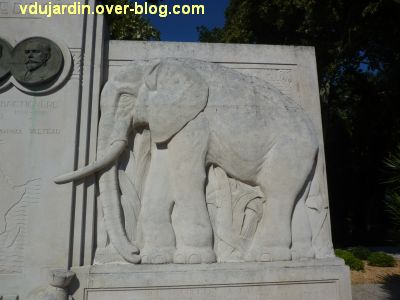

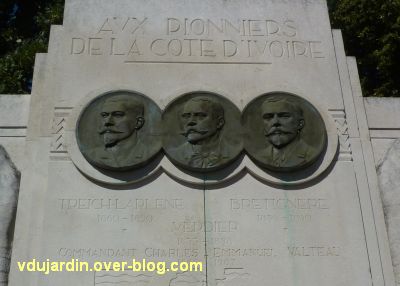

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale.

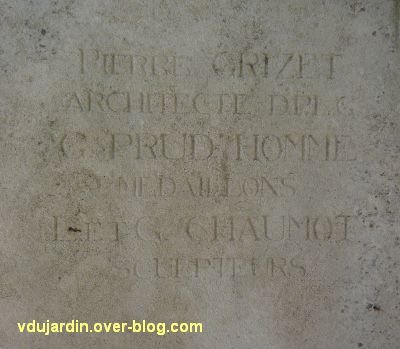

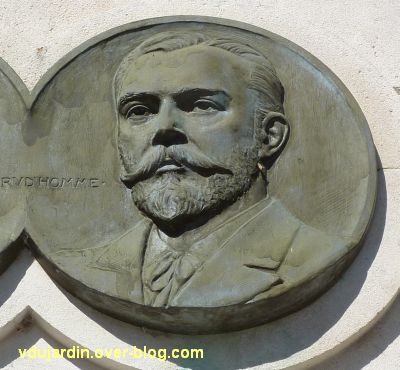

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale. Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures.

Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures. Voici de plus près l’éléphant de gauche…

Voici de plus près l’éléphant de gauche… … qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « .

… qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « . Voici l’éléphant de droite…

Voici l’éléphant de droite… qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de

qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de  En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960.

En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960. Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire.

Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire. Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire.

Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire. Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907.

Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907. Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)…

Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)… … et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un

… et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un  Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche,

Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche, Arthur Verdier au centre

Arthur Verdier au centre et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent.

facile à identifier, c’est écrit sur le socle… Mes photographies datent de mars 2010. Hercule est représenté sous les traits d’un bambin rondouillet qui tire un gros serpent. Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,

Il s’agit d’une sculpture signée « S Clerc » et réalisée en 1928. Sylvestre Clerc (Toulouse, 1892 – Toulouse,  Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette

Et voilà de dos, on voit mieux les serpents entremêlés, genre énormes boas comme il ne devait pas y en avoir beaucoup dans la Grèce antique… En revanche, cette représentation fait référence à Hercule (chez les Romains)/Héraklès (chez les Grecs), qui a étranglé deux serpents envoyés par Héra pour le tuer… Il est alors nommé Héraklès, gloire d’Héra. Vous pouvez trouver un résumé très synthétique de cette

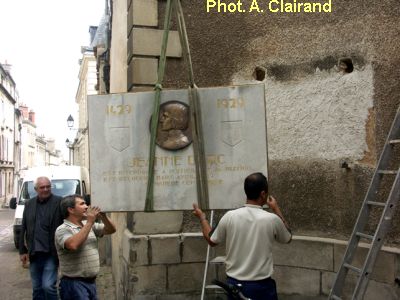

En octobre 2010, elle était déposée pour partir en restauration…

En octobre 2010, elle était déposée pour partir en restauration… … et elle a été reposée ce mardi 21 juin 2011 à sa place d’origine.Arnaud Clairand, qui passait par là, m’a envoyé ces deux photographies de la remise en place, sur la palette…

… et elle a été reposée ce mardi 21 juin 2011 à sa place d’origine.Arnaud Clairand, qui passait par là, m’a envoyé ces deux photographies de la remise en place, sur la palette… …et en suspension dans la rue…

…et en suspension dans la rue… Je trouve vraiment dommage que le mur où elle est accrochée, l’entrée d’une administration de l’État, n’ait pas profité de ces 9 mois pour nettoyer le mur… Il reste donc crasseux à souhait, la zone plus claire correspondant à un effacement de graffiti.

Je trouve vraiment dommage que le mur où elle est accrochée, l’entrée d’une administration de l’État, n’ait pas profité de ces 9 mois pour nettoyer le mur… Il reste donc crasseux à souhait, la zone plus claire correspondant à un effacement de graffiti. Revenons à la plaque. Le médaillon en bronze est signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du

Revenons à la plaque. Le médaillon en bronze est signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du  On s’approche un peu… Jeanne d’Arc est représentée de profil gauche, les cheveux courts un peu dépeignés, apparemment vêtue d’une armure mais avec le col décoré de sa robe ou chemise de dessous qui dépasse. Cette photographie date de 2010…

On s’approche un peu… Jeanne d’Arc est représentée de profil gauche, les cheveux courts un peu dépeignés, apparemment vêtue d’une armure mais avec le col décoré de sa robe ou chemise de dessous qui dépasse. Cette photographie date de 2010… La voici prise en photographie le 24 juin 2011, entièrement nettoyée, le bronze a perdu sa patine verte (mais elle reviendra sans doute, je n’ai pas l’impression qu’elle ait été recouverte d’un vernis protecteur).

La voici prise en photographie le 24 juin 2011, entièrement nettoyée, le bronze a perdu sa patine verte (mais elle reviendra sans doute, je n’ai pas l’impression qu’elle ait été recouverte d’un vernis protecteur). Voici la partie la plus restaurée de la plaque de marbre. Je trouve que le comblement de la lacune (la partie cassée qui n’a pas été retrouvée) n’est pas très réussie, et je suis presque sûre que le joint de recollage va très mal vieillir par rapport au marbre… S’il est peu visible aujourd’hui, rendez-vous dans quelques années pour voir l’évolution! Un cerclage métallique maintient l’ensemble bien en place.

Voici la partie la plus restaurée de la plaque de marbre. Je trouve que le comblement de la lacune (la partie cassée qui n’a pas été retrouvée) n’est pas très réussie, et je suis presque sûre que le joint de recollage va très mal vieillir par rapport au marbre… S’il est peu visible aujourd’hui, rendez-vous dans quelques années pour voir l’évolution! Un cerclage métallique maintient l’ensemble bien en place.

En attendant que je trie mes photographies des jardins (mais vous pouvez les visiter virtuellement sur le

En attendant que je trie mes photographies des jardins (mais vous pouvez les visiter virtuellement sur le  En voici une autre…

En voici une autre… Encore une… avec une main sur le menton

Encore une… avec une main sur le menton Ouh… Celle-ci grimace…

Ouh… Celle-ci grimace… Tiens, une gargouille aux traits d’un homme, pieds nus. De qui s’agit-il? Du propriétaire du château, du sculpteur, de l’architecte?

Tiens, une gargouille aux traits d’un homme, pieds nus. De qui s’agit-il? Du propriétaire du château, du sculpteur, de l’architecte? Voici la même, de face…

Voici la même, de face… Une autre à contre-jour…

Une autre à contre-jour… Et sous cet angle, on voit aussi des

Et sous cet angle, on voit aussi des  …vu comme ça,

…vu comme ça,  Et pour terminer pour aujourd’hui, voici les deux atlantes qui soutiennent le balcon dans la cour d’honneur… Un homme barbu d’un certain âge…

Et pour terminer pour aujourd’hui, voici les deux atlantes qui soutiennent le balcon dans la cour d’honneur… Un homme barbu d’un certain âge… … et un jeune homme qui soufle dans une trompe…

… et un jeune homme qui soufle dans une trompe… Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au

Au milieu de la place Wilson à Toulouse, Pierre Goudouli ou Goudelin ou Pèire Godolin (Toulouse, 1580- Toulouse, 1649), poète occitan, trône au milieu d’un bassin avec une fontaine et un jet d’eau. Une esquisse en plâtre de la tête du poète se trouve au  Il est identifié par une inscription…

Il est identifié par une inscription… … et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de

… et une citation. Pierre Goudelin est l’auteur notamment de  Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre….

Pierre Goudouli est assis sur un massif rocheux. Il appuie sa main gauche sur un livre…. … alors que son chapeau est posé à ses pieds.

… alors que son chapeau est posé à ses pieds. Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine.

Aux pieds du poète est allongée une femme nue, la muse du poète ou la Garonne (les deux peut-être?). Elle a la tête appuyée sur une jarre d’où coule l’eau de la fontaine. Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…

Une dernière vue de dos, pour voir l’environnement de la place avec ses restaurants et cinémas. Telle que nous la voyons, cette place a été aménagée à partir de 1806 (le premier plan ovale du projet de 1797 ayant été abandonné) et jusqu’en 1831. À cet emplacement se trouvaient les remparts de la ville (détruits en 1827) et le glacis (zone de terrains vagues) qui va avec ce type de murs. Le plan de la place incluait un modèle uniforme pour les façades riveraines, avec des arcades en rez-de-chaussée pour installer des magasins. La légende veut que se soit ici que Simon de Montfort a rencotré les consuls lors du siège de Toulouse en 1216. Il y a d’autres sculptures sur cette place, mais ça sera pour d’autres articles…

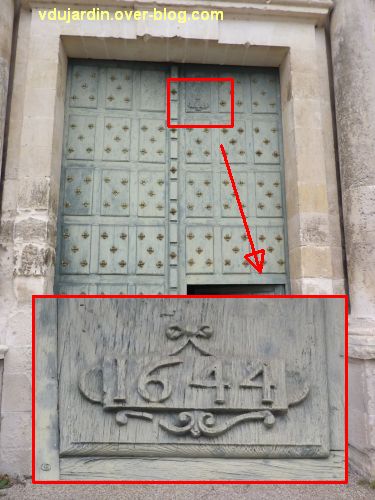

Aujourd’hui, je vais vous parler du portail, qui date de 1644… date inscrite sur la porte. En cherchant bien dans la façade, on trouve aussi de nombreux remplois de l’ancienne façade romane.

Aujourd’hui, je vais vous parler du portail, qui date de 1644… date inscrite sur la porte. En cherchant bien dans la façade, on trouve aussi de nombreux remplois de l’ancienne façade romane. Ce portail est reconstruit dans un style classique, avec des colonnes corinthiennes…

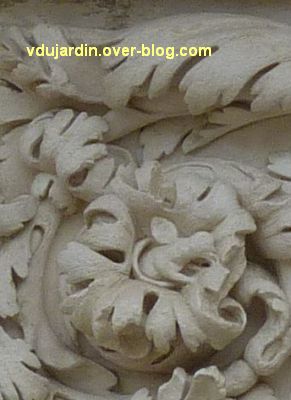

Ce portail est reconstruit dans un style classique, avec des colonnes corinthiennes… … et un fronton orné de feuillages et de putti (angelots à l’allure de poupons) baroques…

… et un fronton orné de feuillages et de putti (angelots à l’allure de poupons) baroques… …et assez maladroits.

…et assez maladroits. C’est à peine mieux sur le linteau… mais il y a de drôles de petits animaux qui se cachent dans le feuillage (je vous en ai montré un dans le

C’est à peine mieux sur le linteau… mais il y a de drôles de petits animaux qui se cachent dans le feuillage (je vous en ai montré un dans le  Une petite bête tout à gauche…

Une petite bête tout à gauche… …un oiseau qui picore au-dessus d’une feuille sur le premier putti, un escargot qui rampe juste à côté et un quadripède indéfinissable (un chien?)…

…un oiseau qui picore au-dessus d’une feuille sur le premier putti, un escargot qui rampe juste à côté et un quadripède indéfinissable (un chien?)… Un peu plus à droite, deux putti encadrent un masque aux cheveux de végétaux…

Un peu plus à droite, deux putti encadrent un masque aux cheveux de végétaux… … du centre du motif végétal, en symétrique du (chien?), émerge une curieuse bestiole, lézard à grandes dents ou dragon?

… du centre du motif végétal, en symétrique du (chien?), émerge une curieuse bestiole, lézard à grandes dents ou dragon? Au centre, deux bêtes à quatre pattes, guère identifiables, deux putti et en haut, des oiseaux…

Au centre, deux bêtes à quatre pattes, guère identifiables, deux putti et en haut, des oiseaux… … un détail des bêtes au centre…

… un détail des bêtes au centre… La partie droite est plus ou moins symétrique…

La partie droite est plus ou moins symétrique… Si on regarde bien, le masque est ici décalé vers le haut par rapport à l’autre côté… et a une sorte de rose sur le front à la place des feuillages. Il y a aussi moins de petites bêtes, juste un petit oiseau… rien au milieu des feuilles.

Si on regarde bien, le masque est ici décalé vers le haut par rapport à l’autre côté… et a une sorte de rose sur le front à la place des feuillages. Il y a aussi moins de petites bêtes, juste un petit oiseau… rien au milieu des feuilles. Et le dernier putti à droite est encore plus maladroit que les autres, l’oiseau sur les feuilles au-dessus de sa tête pas terrible (et cassé), et à droite, une autre bête à quatre pattes, peut-être un chien…

Et le dernier putti à droite est encore plus maladroit que les autres, l’oiseau sur les feuilles au-dessus de sa tête pas terrible (et cassé), et à droite, une autre bête à quatre pattes, peut-être un chien… Au-dessus, des armoiries…

Au-dessus, des armoiries… … et tout en haut, sur la clef de la fenêtre qui surmonte le portail, les lettres IHS (le monogramme du Christ, nous sommes quand même sur un édifice religieux) surmonté d’un masque.

… et tout en haut, sur la clef de la fenêtre qui surmonte le portail, les lettres IHS (le monogramme du Christ, nous sommes quand même sur un édifice religieux) surmonté d’un masque.