Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre des grilles en novembre 2011 et a subi un nettoyage intempestif qui en a détruit la patine en février 2012. Sa restauration a commencé en juin 2012. Il est désormais restauré.

Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre des grilles en novembre 2011 et a subi un nettoyage intempestif qui en a détruit la patine en février 2012. Sa restauration a commencé en juin 2012. Il est désormais restauré.

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues numérisées 33 et 34 notamment. En revanche, je n’ai pas trouvé le détail des travaux annoncé « pour les jours prochains » (je suis allée jusque mi janvier 1896).

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues numérisées 33 et 34 notamment. En revanche, je n’ai pas trouvé le détail des travaux annoncé « pour les jours prochains » (je suis allée jusque mi janvier 1896).

On y apprend que le monument a été réalisé par l’architecte Formigé. Les bronzes, dessinés par Jules [Félix] Coutan (voir plus bas) ont été fondus par Thiébaut frères (voir aussi plus bas) sur des maquettes réalisées par l’atelier Saint-Hilaire. L’obélisque est un remploi mais, contrairement à ce que beaucoup ont affirmé, il ne s’agit pas de la pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux mort de Sommières-du-Clain) (voir en PS et en commentaire dans cet article). Toujours selon cet article de presse, les plaques de marbre ont été réalisées par M. Rat (j’ai programmé un article sur son immeuble…) et l’entrepreneur fut M. Poissonneau.

Pour une étude complète du square, voir une vue du projet en commentaire et dans l’article de Grégory Vouhé, Édouard André et Jean-Camille Formigé. Le square de la République, L’Actualité Poitou-Charentes n° 95, 2012, p. 45. Donc le dessin du square et des grilles (vous pouvez voir leur dessin original en commentaire de cet article sur le massacre des grilles) est de Édouard André, celui du monument, des palmes, etc., est de Jean-Camille Formigé, et le soldat en bronze, sujet initial de cet article, de Jules [Félix] Coutan.

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de Jules [Félix] Coutan, prix de Rome en 1872, et daté de 1895 [du même artiste, voir la tombe de la famille Herbette]. Il fut inauguré le dimanche 22 décembre 1895 de cette année là dans le square Magenta (de son nom donné par les Poitevins, mais square de la République de son nom officiel) où il se trouve toujours. Si vous êtes à Paris, vous pouvez voir Les chasseurs d’aigles sur la façade rue Buffon du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Sinon, Insecula consacre une page à cet artiste.

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de Jules [Félix] Coutan, prix de Rome en 1872, et daté de 1895 [du même artiste, voir la tombe de la famille Herbette]. Il fut inauguré le dimanche 22 décembre 1895 de cette année là dans le square Magenta (de son nom donné par les Poitevins, mais square de la République de son nom officiel) où il se trouve toujours. Si vous êtes à Paris, vous pouvez voir Les chasseurs d’aigles sur la façade rue Buffon du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Sinon, Insecula consacre une page à cet artiste.

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort). La lecture du compte-rendu dans la presse locale, par exemple dans l’Avenir de la Vienne (124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues 41 et 42 pour le détail des discours, le menu du banquet, etc.) donne quelques précisions, même si je n’ai pas trouvé le récapitulatif des travaux annoncé pour les jours suivants (j’ai regardé en vain jusque mi janvier 1896). Les plaques en marbre ont été réalisées par les ateliers de M. Rat (dont je vous montrerai la maison un de ces jours). Les moulures et les profils ont été dessinés par M. Formigé (architecte des monuments historiques qui à Poitiers a travaillé sur les églises chevet, Notre-Dame-la-Grande et Sainte-Radegonde) et les travaux surveillés par M. Boudoin, inspecteur des monuments historiques et des édifices diocésains de la Vienne. L’obélisque, en remploi, est dit en granite dans cet article, mais il est en réalité en marbre [voir en PS et en commentaire, il ne s’agit pas de la Pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de Sommières-du-Clain).

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort). La lecture du compte-rendu dans la presse locale, par exemple dans l’Avenir de la Vienne (124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues 41 et 42 pour le détail des discours, le menu du banquet, etc.) donne quelques précisions, même si je n’ai pas trouvé le récapitulatif des travaux annoncé pour les jours suivants (j’ai regardé en vain jusque mi janvier 1896). Les plaques en marbre ont été réalisées par les ateliers de M. Rat (dont je vous montrerai la maison un de ces jours). Les moulures et les profils ont été dessinés par M. Formigé (architecte des monuments historiques qui à Poitiers a travaillé sur les églises chevet, Notre-Dame-la-Grande et Sainte-Radegonde) et les travaux surveillés par M. Boudoin, inspecteur des monuments historiques et des édifices diocésains de la Vienne. L’obélisque, en remploi, est dit en granite dans cet article, mais il est en réalité en marbre [voir en PS et en commentaire, il ne s’agit pas de la Pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de Sommières-du-Clain).

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Voici le détail des genoux du soldat…

Voici le détail des genoux du soldat…

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

Petit rappel historique : la guerre de 1870 s’est déroulée du 19 juillet 1870 au 28 (29) janvier 1871. Elle fut officiellement déclenchée à la suite à la dépêche d’Ems, publiée par Bismarck, chancelier du roi Guillaume Ier de Prusse, le 13 juillet 1870 au nom du roi de Prusse et orientée en un sens insultant pour l’ambassadeur de France Benedetti. Mais c’est la lutte pour la succession du trône d’Espagne, que Bismarck veut offrir au prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi de Prusse, qui en est une des causes réelles. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870, ne voulant pas se faire encercler entre la Prusse et l’Espagne. Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III s’était rendu avec 100 000 soldats à Sedan. Le 29 octobre à Metz, le maréchal Bazaine se rend à son tour avec 180 000 soldats. L’armistice est signé le 28 janvier 1871 à Versailles, le traité de paix préliminaire le 26 février toujours à Versailles, confirmé le 10 mai 1871 par le traité de Francfort : l’Alsace et une partie de la Lorraine sont cédés à l’Allemagne. Paris refuse le traité de Versailles, la garde nationale et des ouvriers se soulèvent et prennent le contrôle de la ville en mettant en place un gouvernement révolutionnaire (18 mars 1871) : c’est la Commune de Paris, écrasée depuis Versailles par le gouvernement d’Adolphe Thiers du 21 au 28 mai 1871.

Côté victimes, il y a eu 44 000 morts allemands et 139 000 français, dont une moitié par maladie. Puisque les vaccins sont d’actualité, les Allemands avaient fait un rappel antivariolique à leurs soldats, ils ont compté un peu plus de 8500 malades et 450 morts, alors que les Français, qui n’ont pas fait ce rappel, ont eu 125 000 malades et 23 500 morts.

Les monuments commémoratifs des morts (monuments aux morts, pour faire court) ont été construits dans les préfectures, sous-préfectures, certains chefs-lieux de canton, plus rarement dans les autres communes. Malgré la défaite, certains représentent une victoire, comme ceux de Niort ou du cimetière des Bardines à Angoulême, à découvrir dans le Parcours du patrimoine de Charlotte Pon sur les allégories de la République. Les symboles républicains y sont présentés. Vous pouvez aussi revoir le monument aux morts de la Vienne ou celui aux morts allemands pour 1914-1918.

PS : sur la pyramide de Saint-Hilaire: elle est signalée dans l’arrêté de protection du musée de Chièvres (dont je vous ai parlé pour le portail des Augustins, il faut d’ailleurs que je mette cet article à jour avec des photographies après restauration) : « Petit monument commémoratif dit Pyramide de Saint-Hilaire sis 21 rue Bourbeau démonté (au musée de Chièvres) en attente de réédification soit au musée même, soit dans la ville : inscription par arrêté du 21 juin 1952« . Il ne s’agit pas de l’obélisque du monument aux morts de 1870/1871 mais de celui qui l’a précédé sur un monument aujourd’hui détruit et qui se trouvait près de l’hôtel de ville. PPS : voir le point fait sur le sujet depuis par Grégory Vouhé, Pyramides de Saint-Hilaire, L’actualité Poitou-Charentes, n° 98, octobre-décembre 2012, p. 34-35.

Pour aller plus loin : voir les articles de Grégory Vouhé, Édouard André et Jean-Camille Formigé. Le square de la République, L’Actualité Poitou-Charentes n° 95, janvier 2012, p. 45 et Édouard André, jardins pour Poitiers, L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, avril 2012, p. 42-44.

Pour les plus « téméraires » : Archives départementales de la Vienne, 16 J 3/106 (correspondance sur la pyramide Saint-Hilaire et livret de l’abbé Rosière, L’historique de la Pyramide du monument inauguré, place du Lycée, le 22 décembre 1895,

Poitiers, imprimerie 1896) et 16 J 3/107 (croquis du monument par Jean-Camille Formigé de septembre 1892, photographié par Alfred Perlat), suivez les liens, ces documents sont disponibles en ligne!

Délibérations et rapports du conseil général de la Vienne, sur Gallica, avril 1892 (subvention 100 francs, validé à la session ordinaire du mois d’août 1892), avril 1893 (subvention 500 francs car sur 15000 francs, seulement 9500 collectés par le comité), puis en avril 1895 (subvention 400 francs car le coût a augmenté, le conseil général dit 15000 F initiaux plus surcoût de 6500 francs, l’Avenir de la Vienne, dans son article sur l’inauguration parle de 20000 francs au total). Le monument a également reçu 12000 francs de dons et souscriptions privés, des subventions de la ville de Poitiers, du ministère de l’Education et des Beaux-Arts (1700 francs), du ministère de l’intérieur, … Le musée Sainte-Croix à Poitiers conserve le plâtre du Soldat de Jules Coutan, signé « A GEORGES HEUSE SON PAPA J. COUTAN » (CAT. 1983 n° 33, à voir sur la base Alienor).

Voici en complément une carte postale envoyée par Grégory montrant l’aménagement d’Édouard André, publiée dans cet article, il y a maintenant à la place une rue bétonnée…

Dernière étape à Tours (liens en bas de l’article) pour cette fois-ci, mon excursion d’une journée mi novembre 2009. La semaine prochaine, je vous emmène en Dordogne, j’ai pris des photos que je ne vous ai pas montrées en septembre.

Dernière étape à Tours (liens en bas de l’article) pour cette fois-ci, mon excursion d’une journée mi novembre 2009. La semaine prochaine, je vous emmène en Dordogne, j’ai pris des photos que je ne vous ai pas montrées en septembre. Et je prendrai aussi des détails de ces maisons à pan de bois, qui datent pour certaines du 15e siècle et portent un riche décor sculpté, ce qui me change un peu des maisons à pan de bois de Confolens que j’ai étudiées il y a quelques années.

Et je prendrai aussi des détails de ces maisons à pan de bois, qui datent pour certaines du 15e siècle et portent un riche décor sculpté, ce qui me change un peu des maisons à pan de bois de Confolens que j’ai étudiées il y a quelques années. Nous voici donc à nouveau à

Nous voici donc à nouveau à  Retour vers le village principal, Fira.

Retour vers le village principal, Fira. L’orage menace toujours au fond, mais quelques vues qui sont les mêmes que tout le monde… Deux sentiers pour faire le tour du village…

L’orage menace toujours au fond, mais quelques vues qui sont les mêmes que tout le monde… Deux sentiers pour faire le tour du village… … et quelques milliers de touristes débarqués de ces bateaux au loin !

… et quelques milliers de touristes débarqués de ces bateaux au loin ! … bien fleuri…

… bien fleuri… … et devinez d’où viennent les vents dominants ?

… et devinez d’où viennent les vents dominants ? Quelques ruelles quand même, un peu plus loin, sont moins encombrées. La semaine prochaine, je vous présenterai… la descente !

Quelques ruelles quand même, un peu plus loin, sont moins encombrées. La semaine prochaine, je vous présenterai… la descente ! Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre

Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre  Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,  Le bronze représentant le soldat effondré est signé de

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de  Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à  Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne. Voici le détail des genoux du soldat…

Voici le détail des genoux du soldat… …et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

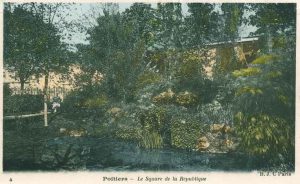

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté… Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44.

Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44. Je vous avais abandonnés en quittant la Crète et

Je vous avais abandonnés en quittant la Crète et  C’est vraiment impressionnant, l’explosion du volcan de Santorin et la formation de la caldera, tous ceux qui ont fait un peu de géologie (y compris au lycée en SVT pour les séries S) en ont entendu parlé…

C’est vraiment impressionnant, l’explosion du volcan de Santorin et la formation de la caldera, tous ceux qui ont fait un peu de géologie (y compris au lycée en SVT pour les séries S) en ont entendu parlé… Mais c’est gigantesque ! Voici les îlots formés après l’explosion, vous imaginez la quantité de matières expulsées ! Et les tremblements de terre, les ras-de-marée (peut-être à l’origine de la légende de l’Atlantide), les cendres, les gaz soufrés, etc. La dernière explosion date d’environ 1650 avant notre ère,

Mais c’est gigantesque ! Voici les îlots formés après l’explosion, vous imaginez la quantité de matières expulsées ! Et les tremblements de terre, les ras-de-marée (peut-être à l’origine de la légende de l’Atlantide), les cendres, les gaz soufrés, etc. La dernière explosion date d’environ 1650 avant notre ère,  Pour mieux vous rendre compte, voici les bateaux de croisières et les ferries qui semblent minuscule au fond du cratère…

Pour mieux vous rendre compte, voici les bateaux de croisières et les ferries qui semblent minuscule au fond du cratère… Nous sommes descendus en chaloupe, avons fait un petit tour en bus (la route serpente au milieu de l’image, le ferry donne l’échelle) puis dans le village (en blanc en haut de la photo précédente), mais ça sera pour une prochaine étape ici…

Nous sommes descendus en chaloupe, avons fait un petit tour en bus (la route serpente au milieu de l’image, le ferry donne l’échelle) puis dans le village (en blanc en haut de la photo précédente), mais ça sera pour une prochaine étape ici… La collégiale Saint-Pierre-le-Puellier est importante dans l’histoire de Tours. Elle sut fondée en 512 par Clotilde, la femme de Clovis, dans un quartier urbanisé depuis l’époque romaine. Il reste peu de vestiges de l’église et du cloître. Ce fut d’abord un couvent de femme, érigé en collégiale en 1073, mais l’église devient paroissiale (ouverte aux fidèles, à la population du quartier, pour faire simple) dès la reconstruction de la deuxième moitié du 12e siècle.

La collégiale Saint-Pierre-le-Puellier est importante dans l’histoire de Tours. Elle sut fondée en 512 par Clotilde, la femme de Clovis, dans un quartier urbanisé depuis l’époque romaine. Il reste peu de vestiges de l’église et du cloître. Ce fut d’abord un couvent de femme, érigé en collégiale en 1073, mais l’église devient paroissiale (ouverte aux fidèles, à la population du quartier, pour faire simple) dès la reconstruction de la deuxième moitié du 12e siècle. Lors d’une fouille de l’îlot voisin, une réserve archéologique a été créée. Des panneaux ont été posés, l’un pour expliquer le quartier…

Lors d’une fouille de l’îlot voisin, une réserve archéologique a été créée. Des panneaux ont été posés, l’un pour expliquer le quartier… Ici comme à

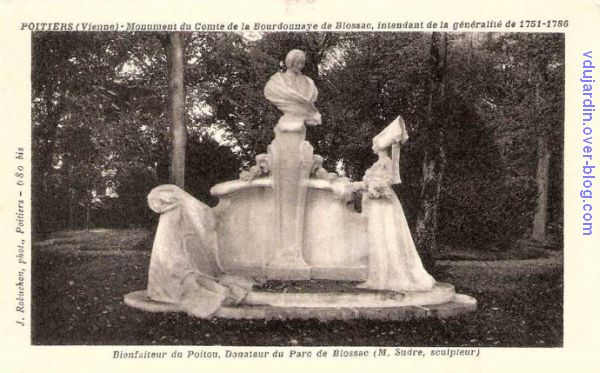

Ici comme à  Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés au parc de Blossac à Poitiers (voir la liste des articles en bas de celui-ci). Aujourd’hui, je vous présente son fondateur, Paul Esprit Marie de la Bourdonnaye, marquis de la Bourdonnaye et comte de Blossac, né le 29 août 1716 à Rennes et décédé en 1800 à Goven (voir ici la transcription de l’acte de décès du comte de

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés au parc de Blossac à Poitiers (voir la liste des articles en bas de celui-ci). Aujourd’hui, je vous présente son fondateur, Paul Esprit Marie de la Bourdonnaye, marquis de la Bourdonnaye et comte de Blossac, né le 29 août 1716 à Rennes et décédé en 1800 à Goven (voir ici la transcription de l’acte de décès du comte de  Par exemple ici, une vue générale prise au cours de l’hiver 2010/2011.

Par exemple ici, une vue générale prise au cours de l’hiver 2010/2011. Revenons donc à Paul Esprit Marie… Pour combattre le chômage, il entreprit la relance de l’emploi par la commande publique. C’est ainsi qu’il créa ce parc, dont les travaux furent terminés en 1770. La

Revenons donc à Paul Esprit Marie… Pour combattre le chômage, il entreprit la relance de l’emploi par la commande publique. C’est ainsi qu’il créa ce parc, dont les travaux furent terminés en 1770. La  C’est la ville de Poitiers qui aurait commandé ce groupe sculpté à Raymond Sudre en 1911 [il figure dans le catalogue du

C’est la ville de Poitiers qui aurait commandé ce groupe sculpté à Raymond Sudre en 1911 [il figure dans le catalogue du  Le groupe sculpté se compose d’un buste du comte de Blossac sur un piédestal, qui tourne la tête vers une figure allégorique féminine, debout à ses pieds. Il s’agirait de la Vienne, d’après la notice de la

Le groupe sculpté se compose d’un buste du comte de Blossac sur un piédestal, qui tourne la tête vers une figure allégorique féminine, debout à ses pieds. Il s’agirait de la Vienne, d’après la notice de la  Elle porte une coiffe et un gros bouquet de fleurs…

Elle porte une coiffe et un gros bouquet de fleurs… …alors que l’intendant de Blossac porte une perruque impeccable!

…alors que l’intendant de Blossac porte une perruque impeccable! Sur le rebord de la terrasse se trouve la signature : « RAYMOND SUDRE SCLPT » (pour sculpteur).

Sur le rebord de la terrasse se trouve la signature : « RAYMOND SUDRE SCLPT » (pour sculpteur). Après

Après  Ici et là, quelques blocs sculptés, comme cette sirène oiseau qui tire sur le dragon (à cause de la queue de serpent)…

Ici et là, quelques blocs sculptés, comme cette sirène oiseau qui tire sur le dragon (à cause de la queue de serpent)… Pénétrons dans le cloître, situé au nord de l’église. Au milieu trône un immense pressoir. les anciens bâtiments de l’abbaye accueillent deux musées : le musée des vins de Touraine dans l’ancien cellier du 13e siècle, et le musée du musée du compagnonnage dans l’ancien dortoir. Je n’y suis pas retournée lors de ma visite d’une journée à l’automne, j’irai peut-être une prochaine fois… Vous trouverez les informations pratiques sur le

Pénétrons dans le cloître, situé au nord de l’église. Au milieu trône un immense pressoir. les anciens bâtiments de l’abbaye accueillent deux musées : le musée des vins de Touraine dans l’ancien cellier du 13e siècle, et le musée du musée du compagnonnage dans l’ancien dortoir. Je n’y suis pas retournée lors de ma visite d’une journée à l’automne, j’irai peut-être une prochaine fois… Vous trouverez les informations pratiques sur le  Du côté est de la cour, l’ancienne salle capitulaire, que l’on voit au fond de cette photographie, accueille des expositions.

Du côté est de la cour, l’ancienne salle capitulaire, que l’on voit au fond de cette photographie, accueille des expositions. … et du chevet plat.

… et du chevet plat. À tous les lecteurs européens, vous avez froid en ce moment ? C’est normal, c’est l’hiver… En Nouvelle-Zélande, c’est déjà le début de l’été, et pour ma part, je vous emmène au soleil, en Crête, début octobre 2008. Après

À tous les lecteurs européens, vous avez froid en ce moment ? C’est normal, c’est l’hiver… En Nouvelle-Zélande, c’est déjà le début de l’été, et pour ma part, je vous emmène au soleil, en Crête, début octobre 2008. Après  Ouf, il n’y a pas que des touristes, enfin, il faut bien regarder pour voir des habitants… Comme je vous l’ai déjà dit, le musée archéologique était fermé pour travaux… Ici, l’ancienne église Saint-Marc des Vénitiens, transformée en musée des beaux-arts.

Ouf, il n’y a pas que des touristes, enfin, il faut bien regarder pour voir des habitants… Comme je vous l’ai déjà dit, le musée archéologique était fermé pour travaux… Ici, l’ancienne église Saint-Marc des Vénitiens, transformée en musée des beaux-arts. En début d’après-midi, départ pour…

En début d’après-midi, départ pour… … pour où ? La suite au prochain épisode ! Un indice, c’est une île majeure pour ceux qui ont un peu étudié la géologie…

… pour où ? La suite au prochain épisode ! Un indice, c’est une île majeure pour ceux qui ont un peu étudié la géologie… Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!

Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!

Après

Après  La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle.

La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle. Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du

Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du  En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.

En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.