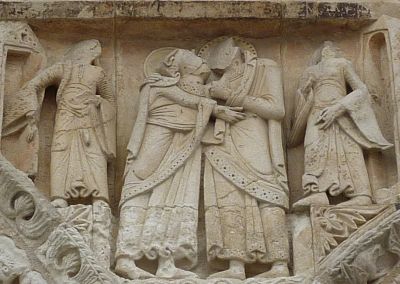

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve la Nativité et le Bain de Jésus que je vous ai déjà montrés.

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve la Nativité et le Bain de Jésus que je vous ai déjà montrés.

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la fileuse).

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la fileuse).

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

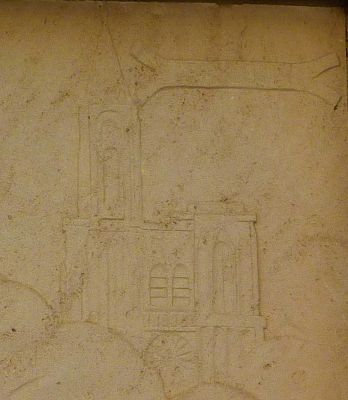

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de la Nativité. Vous pouvez remarquer la croix sur le pignon de l’église, qui, avec trois travées, est symboliquement plus grande que la précédente. A comparer par exemple avec l’église couverte d’une file de coupole représentée sur le chapiteau de la fuite en Égypte dans l’église Saint-Hilaire à Poitiers.

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de la Nativité. Vous pouvez remarquer la croix sur le pignon de l’église, qui, avec trois travées, est symboliquement plus grande que la précédente. A comparer par exemple avec l’église couverte d’une file de coupole représentée sur le chapiteau de la fuite en Égypte dans l’église Saint-Hilaire à Poitiers.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

Les scènes sont classées de gauche à droite et de bas en haut. Dans chaque article, un petit schéma vous les positionne.

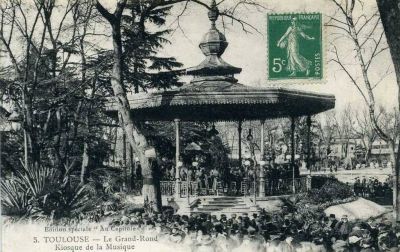

Le jardin du Grand-Rond (ou Boulingrin) à Toulouse n’est pas rond mais ovale… Déjà lieu de rassemblement sous la Révolution, les aménagements actuels datent du dernier quart du 19e siècle. Les quelque 3 à 4 hectares du jardin (l’estimation de sa superficie varie selon les sources…) ont été progressivement aménagés, mais ont beaucoup varié selon au cours de ces dernières décennies, je vous promet un petit reportage en cartes postales anciennes très bientôt, je suis en train de faire quelques acquisitions…

Le jardin du Grand-Rond (ou Boulingrin) à Toulouse n’est pas rond mais ovale… Déjà lieu de rassemblement sous la Révolution, les aménagements actuels datent du dernier quart du 19e siècle. Les quelque 3 à 4 hectares du jardin (l’estimation de sa superficie varie selon les sources…) ont été progressivement aménagés, mais ont beaucoup varié selon au cours de ces dernières décennies, je vous promet un petit reportage en cartes postales anciennes très bientôt, je suis en train de faire quelques acquisitions… Après un kiosque à rafraîchissement, en 1881, c’est un kiosque à musique qui y fut installé en 1887.

Après un kiosque à rafraîchissement, en 1881, c’est un kiosque à musique qui y fut installé en 1887. Il n’est pas mieux sur cette carte postale ancienne, avec beaucoup plus de vie ?

Il n’est pas mieux sur cette carte postale ancienne, avec beaucoup plus de vie ? Je n’ai pas trouvé la date de l’installation de la fontaine centrale. Elle a perdu sa sculpture monumentale, que vous voyez sur la première carte postale, remplacée par un jet d’eau. Je vous reparlerai de cette fontaine et des aménagements au centre du jardin, qui ont beaucoup varié…

Je n’ai pas trouvé la date de l’installation de la fontaine centrale. Elle a perdu sa sculpture monumentale, que vous voyez sur la première carte postale, remplacée par un jet d’eau. Je vous reparlerai de cette fontaine et des aménagements au centre du jardin, qui ont beaucoup varié… Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,

Pour les fidèles lecteurs, vous devez vous souvenir de cette enseigne avec un homme barbu, nu, assis, tenant un noyer à l’envers, les pieds dépassant de la frondaison, sinon,  Maintenant, voici une nouvelle photo de l’

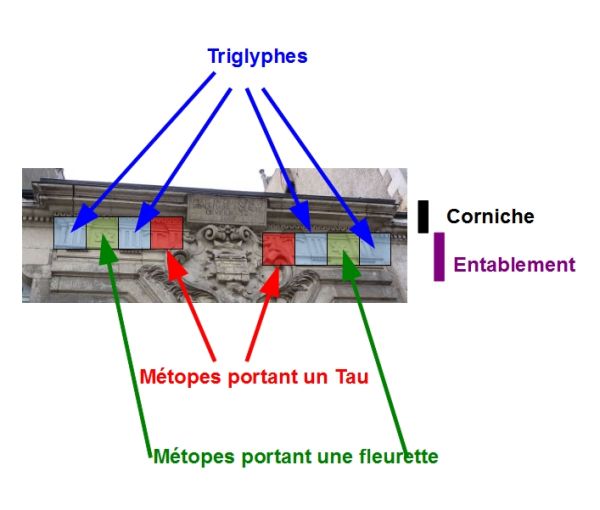

Maintenant, voici une nouvelle photo de l’ Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Je vous avais promis des éclaircissements de vocabulaire, mais je vous montre d’abord le haut de la façade, en entier cette fois, vous pouvez ainsi voir les Tau (T majuscules) et les fleurettes… (ne fuyez pas, la photo avec les légendes est juste en-dessous) sur les métopes qui alternent avec les triglyphes… de l’entablement, ouf!

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief.

Enfin, je vous avais parlé de bossage, cette mise en relief des pierres qui forment le mur. Voici de plus près, vous voyez bien la surface de la pierre et le creusement au niveau des joints pour donner cet effet de relief. Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au

Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au  Ah, au fait,

Ah, au fait,  Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin.

Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin. Et voici la dernière gargouille.

Et voici la dernière gargouille. Je vous ai montré lundi la

Je vous ai montré lundi la  En allant rendre visite l’autre jour à

En allant rendre visite l’autre jour à  Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV.

Revenons à celle-ci. Le soldat mourant, enveloppé dans le drapeau national, est soutenu par Jeanne-d’Arc, avec son auréole de sainte, son armure et son épée au côté. L’oeuvre avait été commandée fin 1919, au moment de la sculpture, elle venait juste d’être canonisée en 1920 par Benoit XV. La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici.

La voici de plus près, vous pouvez remarquer qu’elle porte aussi dans sa main droite une couronne de feuilles de chêne, probablement plus symbole de la force plus que couronne civique ici. … en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ?

… en direction d’un élément d’architecture qui pourrait être une cathédrale, mais symbolise probablement plutôt l’Église en tant qu’institution et donc le salut de l’âme du soldat si l’on tient compte de l’engagement militant, virant même au prosélytisme, de Maxime Réal del Sarte. Étonnant, ce monument aux morts, non ? L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien

L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien  » Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le

» Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre.

À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre. De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,

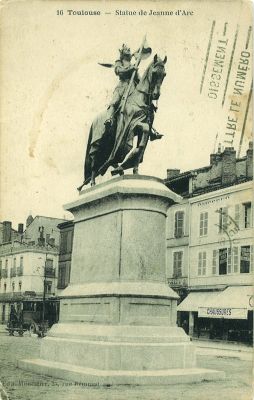

De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,  Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV.

Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV. Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la

Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la  Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922.

Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922. Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place.

Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place. Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval…

Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval… … et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.

… et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture. En novembre 2008, je vous présentais le

En novembre 2008, je vous présentais le  ainsi que les tombes qui longent cette allée. Julie Colombi a réalisé un relevé des 17 noms portés sur cette

ainsi que les tombes qui longent cette allée. Julie Colombi a réalisé un relevé des 17 noms portés sur cette  Lors de mon séjour à Toulouse fin avril, début mars, je suis aussi allée avec mes amis à Figeac. Après avoir eu des difficultés à trouver un restaurant (dernier dimanche des vacances de printemps, entre ceux fermés le dimanche et ceux qui étaient en congé, pas facile), nous sommes allés visiter

Lors de mon séjour à Toulouse fin avril, début mars, je suis aussi allée avec mes amis à Figeac. Après avoir eu des difficultés à trouver un restaurant (dernier dimanche des vacances de printemps, entre ceux fermés le dimanche et ceux qui étaient en congé, pas facile), nous sommes allés visiter

J’avais gardé en réserve ces photographies de l’exposition d’orchidées du sénat lors de ma dernière

J’avais gardé en réserve ces photographies de l’exposition d’orchidées du sénat lors de ma dernière  Je vous montre donc aujourd’hui ces orchidées, dans des vues générales, et à la fin, une vue des arbustes, notamment des agrumes et les palmiers, mis à l’abri chaque année dans ce beau lieu en bordure du parc du Luxembourg à Paris. Je ne vous mets pas de photographies de détail, elles étaient autorisées seulement pour un usage privé… Bonne visite !

Je vous montre donc aujourd’hui ces orchidées, dans des vues générales, et à la fin, une vue des arbustes, notamment des agrumes et les palmiers, mis à l’abri chaque année dans ce beau lieu en bordure du parc du Luxembourg à Paris. Je ne vous mets pas de photographies de détail, elles étaient autorisées seulement pour un usage privé… Bonne visite !