De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

Article du 28 décembre 2010

Puisque la première petite crue du Clain à Poitiers n’a pas fait la une des journaux (le niveau de l’eau a déjà rebaissé, d’ailleurs…), mais que l’on parle beaucoup ces jours-ci du Zouave du pont de l’Alma qui a les pieds dans l’eau, je vous emmène aujourd’hui visiter ce pont. D’abord avec quelques photographies qui datent de début novembre 2010, avec une vue du pont entièrement reconstruit en 1970. Le Zouave est resté côté amont, mais est passé de la rive gauche vers la rive droite.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

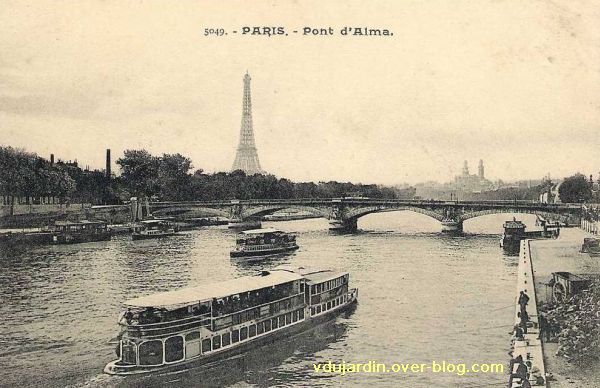

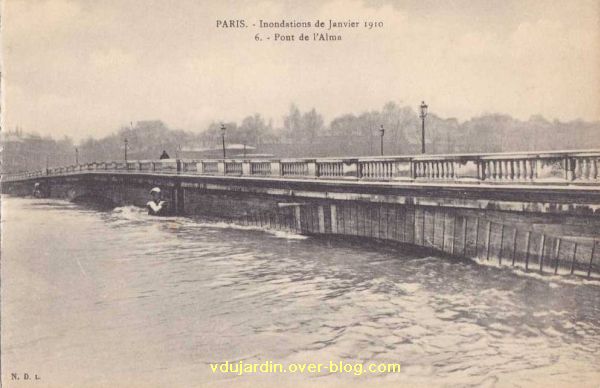

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

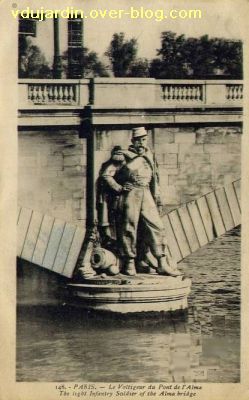

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

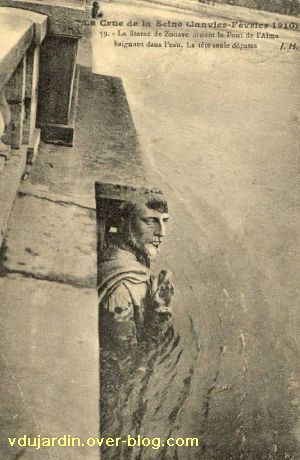

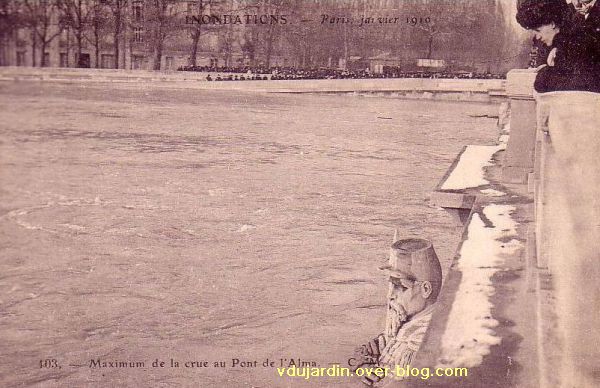

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Voici le Zouave de plus près…

Voici le Zouave de plus près…

Et le chasseur à pied…

Et le chasseur à pied…

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour aller plus loin : Je vous conseille d’aller lire le dossier sur les statues des ponts de Paris (vous pouvez télécharger le pdf, regarder la vidéo et découvrir les autres dossiers sur le patrimoine parisien sur le site de la ville de Paris).

Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!!

Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!! Article du 27 octobre 2012

Article du 27 octobre 2012 Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté.

Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté. Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste…

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste… A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos.

A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos. Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté.

Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté. Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale.

Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale.

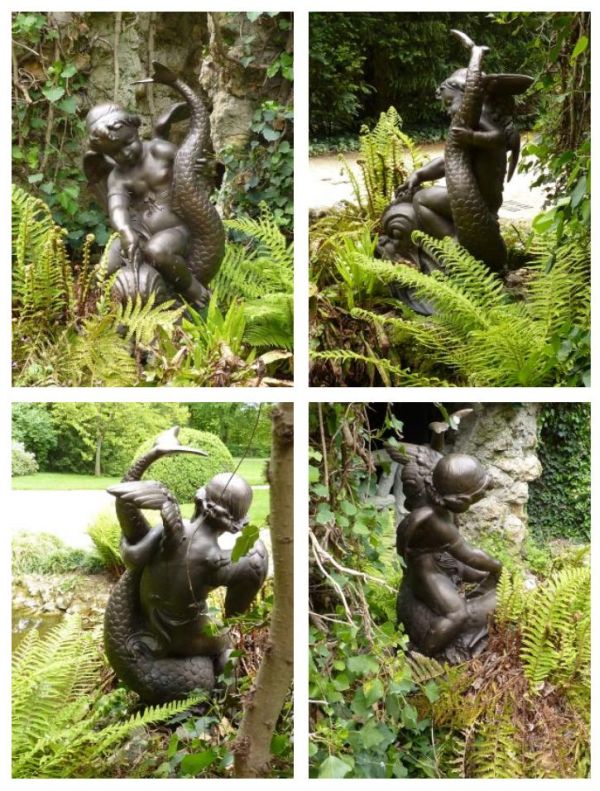

Et puis, j’ai fini par trouver une carte postale ancienne (enfin, sans doute pas si ancienne, disons des années 1950/1960) avec cet amour…

Et puis, j’ai fini par trouver une carte postale ancienne (enfin, sans doute pas si ancienne, disons des années 1950/1960) avec cet amour… En parcourant la presse locale pour un autre sujet, je suis tombée sur cette pépite où il est question de travail dominical (d’un conseil municipal!) qui décide de faire tomber un péage (pas d’autoroute) grâce à un financement participatif (le nom moderne des souscriptions publiques). Il s’agit du péage pour passer le pont suspendu sur la Creuse à La Roche-Posay, dans le département de la Vienne (lu dans l’

En parcourant la presse locale pour un autre sujet, je suis tombée sur cette pépite où il est question de travail dominical (d’un conseil municipal!) qui décide de faire tomber un péage (pas d’autoroute) grâce à un financement participatif (le nom moderne des souscriptions publiques). Il s’agit du péage pour passer le pont suspendu sur la Creuse à La Roche-Posay, dans le département de la Vienne (lu dans l’ A

A  C’est un peu mieux si on traverse…

C’est un peu mieux si on traverse… Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924.

Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924. Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes.

Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes. On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur.

On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur. Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire.

Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire. Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu.

Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu. Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si

Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si  Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite.

Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite. Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches.

Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches. Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville.

Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville. Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse.

Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse. De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998,

De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998,  Je vous ai déjà montré plusieurs monuments commémoratifs des guerres à

Je vous ai déjà montré plusieurs monuments commémoratifs des guerres à  Le sculpteur

Le sculpteur  Une carte postale propose même un «avant» (monument à Guillaume Ier) et après (monument aux Poilus) qui ne correspond pas au monument de Henri Bouchard mais le suivant…

Une carte postale propose même un «avant» (monument à Guillaume Ier) et après (monument aux Poilus) qui ne correspond pas au monument de Henri Bouchard mais le suivant… Suite à des bisbilles, la municipalité avait en effet décidé de ne pas faire couler en bronze (avec le matériau récupéré des statues allemandes déboulonnées) le Poilu de Bouchard mais de passer commande à un sculpteur local, Emmanuel Hannaux (Metz, 1855 – 1934). Sa maquette est définitivement choisie en 1921 et c’est son Poilu libérateur, inauguré le 5 juin 1922, que l’on peut voir sur cette carte postale et qui sera détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, fondu dès 1940. Il est composé d’un haut socle sur lequel pose un soldat et à sa base, une allégorie de la France victorieuse les bras levés…

Suite à des bisbilles, la municipalité avait en effet décidé de ne pas faire couler en bronze (avec le matériau récupéré des statues allemandes déboulonnées) le Poilu de Bouchard mais de passer commande à un sculpteur local, Emmanuel Hannaux (Metz, 1855 – 1934). Sa maquette est définitivement choisie en 1921 et c’est son Poilu libérateur, inauguré le 5 juin 1922, que l’on peut voir sur cette carte postale et qui sera détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, fondu dès 1940. Il est composé d’un haut socle sur lequel pose un soldat et à sa base, une allégorie de la France victorieuse les bras levés… Il s’agit d’une version un peu différente : alors que le Poilu de 1919 écrasait du pied droit un casque à pointe allemand, il est désormais représenté les deux pieds au sol, une partie du barda et de l’armement (grenade notamment) posé par terre…

Il s’agit d’une version un peu différente : alors que le Poilu de 1919 écrasait du pied droit un casque à pointe allemand, il est désormais représenté les deux pieds au sol, une partie du barda et de l’armement (grenade notamment) posé par terre… … ainsi que deux casques, mais dans une position moins « écrasante » par rapport au vaincu…

… ainsi que deux casques, mais dans une position moins « écrasante » par rapport au vaincu… La signature de Bouchard est bien visible et l’inscription sur le socle fixe le titre: « Au Poilu libérateur – Le Souvenir Français de la Moselle 1918 ».

La signature de Bouchard est bien visible et l’inscription sur le socle fixe le titre: « Au Poilu libérateur – Le Souvenir Français de la Moselle 1918 ». Dimanche, vous allez/avez trop mangé? Attention, vous avez commis un grave péché! Après l’

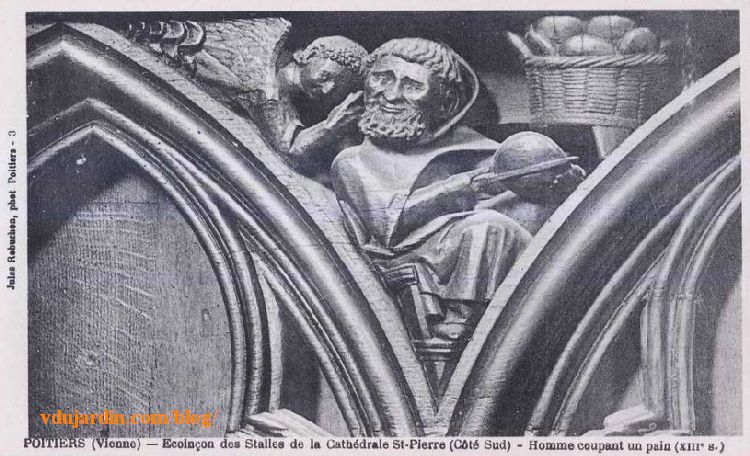

Dimanche, vous allez/avez trop mangé? Attention, vous avez commis un grave péché! Après l’ Voici donc, comme précédemment, un cliché de Jules Robuchon qu’il a édité en carte postale. La gourmandise est représentée sous les traits d’un homme barbu et joufflu, assis devant une table sur laquelle repose un panier plein de bons gros pains ronds marqués d’une croix (croix qui rappelle les hosties?).

Voici donc, comme précédemment, un cliché de Jules Robuchon qu’il a édité en carte postale. La gourmandise est représentée sous les traits d’un homme barbu et joufflu, assis devant une table sur laquelle repose un panier plein de bons gros pains ronds marqués d’une croix (croix qui rappelle les hosties?). Il tient l’un de ces pains de la main gauche et le découpe avec un grand couteau.

Il tient l’un de ces pains de la main gauche et le découpe avec un grand couteau. Dans le coin supérieur gauche, un ange (vous voyez son aile je pense), main droite le montrant de son index, lui murmure à l’oreille… sans doute que la gourmandise est un vilain défaut (péché)! Je vous montre très vite d’autres représentations des péchés capitaux… prises sur plusieurs édifices

Dans le coin supérieur gauche, un ange (vous voyez son aile je pense), main droite le montrant de son index, lui murmure à l’oreille… sans doute que la gourmandise est un vilain défaut (péché)! Je vous montre très vite d’autres représentations des péchés capitaux… prises sur plusieurs édifices

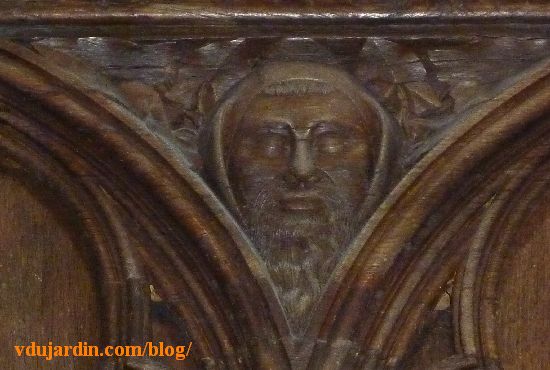

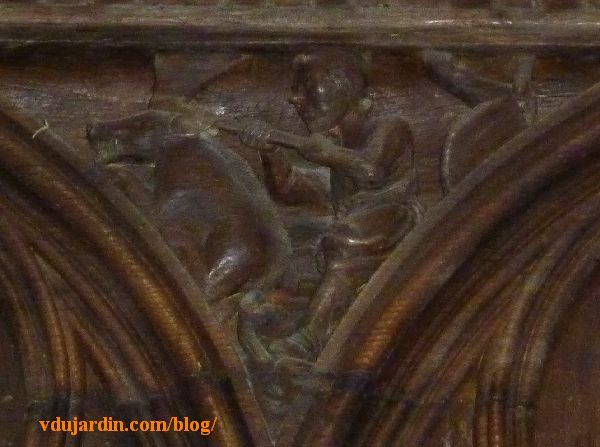

écoinçon 10 : un

écoinçon 10 : un

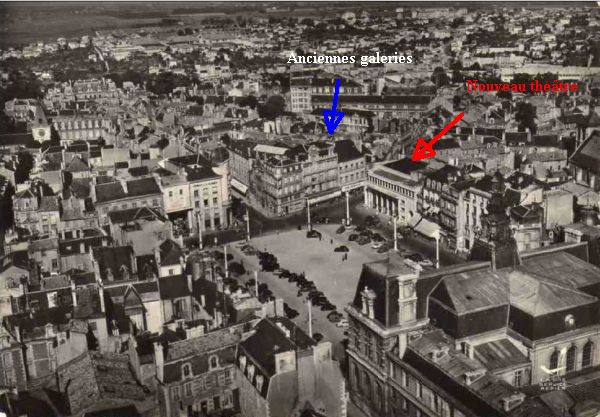

Puisque cette verrue ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir (attention, on sait ce qu’on perd, ce qu’on va gagner n’est pour l’instant qu’un dessin d’architecte apposé sur la palissade en mars 2014), je vais compléter l’article du 12 septembre 2010 avec quelques photographies de ces derniers jours.En fin d’article, vous trouverez les vues du début du 20e siècle, avec le beau bâtiment précédent…

Puisque cette verrue ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir (attention, on sait ce qu’on perd, ce qu’on va gagner n’est pour l’instant qu’un dessin d’architecte apposé sur la palissade en mars 2014), je vais compléter l’article du 12 septembre 2010 avec quelques photographies de ces derniers jours.En fin d’article, vous trouverez les vues du début du 20e siècle, avec le beau bâtiment précédent… Après une longue phase de désamiantage, une pelleteuse était montée sur le toit début septembre (photographie du 3 septembre 2014). Une pensée pour

Après une longue phase de désamiantage, une pelleteuse était montée sur le toit début septembre (photographie du 3 septembre 2014). Une pensée pour  Dimanche dernier (12 octobre 2014), tout était prêt pour accueillir la grue et la grignoteuse, y compris une épaisse couche de sable pour protéger les pavés… Je ne donne pas cher des

Dimanche dernier (12 octobre 2014), tout était prêt pour accueillir la grue et la grignoteuse, y compris une épaisse couche de sable pour protéger les pavés… Je ne donne pas cher des  Dès mardi soir, la façade a été bien entamée et rassemble de nombreux badauds.

Dès mardi soir, la façade a été bien entamée et rassemble de nombreux badauds. Mercredi midi, la pluie ne décourage pas les curieux.

Mercredi midi, la pluie ne décourage pas les curieux. Le soir, ils sont toujours là, mais presque plus la façade! Un gros tas de gravats en bas, ma grignoteuse casse, casse, un écran évite la projection des pierres…

Le soir, ils sont toujours là, mais presque plus la façade! Un gros tas de gravats en bas, ma grignoteuse casse, casse, un écran évite la projection des pierres… Jeudi 16 octobre 2014, toute la journée, la grignoteuse s’est attaquée à la « marquise » en béton qui couvrait le trottoir (disparu avec

Jeudi 16 octobre 2014, toute la journée, la grignoteuse s’est attaquée à la « marquise » en béton qui couvrait le trottoir (disparu avec  Lundi 20 octobre, la façade sur la place est entièrement détruite, le tas de gravats pas encore évacué. Sur la rue Victor-Hugo, la frappe a été plus « chirurgicale »… Affaire à suivre dans les prochains mois!

Lundi 20 octobre, la façade sur la place est entièrement détruite, le tas de gravats pas encore évacué. Sur la rue Victor-Hugo, la frappe a été plus « chirurgicale »… Affaire à suivre dans les prochains mois! Alors que la ville de Poitiers souhaite réhabiliter le centre-ville dans le cadre de l’opération

Alors que la ville de Poitiers souhaite réhabiliter le centre-ville dans le cadre de l’opération

Ce magasin a succédé à des galeries qui ont été détruites par un violent incendie en 1961. Cette première vue date entre 1954 (construction du nouveau théâtre) et 1961 (incendie des galeries).

Ce magasin a succédé à des galeries qui ont été détruites par un violent incendie en 1961. Cette première vue date entre 1954 (construction du nouveau théâtre) et 1961 (incendie des galeries).

Je vous remets aussi l’image du côté rue Victor-Hugo, prise le

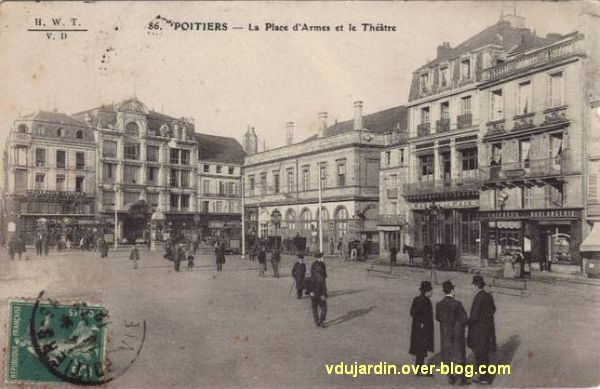

Je vous remets aussi l’image du côté rue Victor-Hugo, prise le  Allez, pas de doute, c’était mieux avant, avec le tramway… remplacé plus tard par un trolley-bus.

Allez, pas de doute, c’était mieux avant, avec le tramway… remplacé plus tard par un trolley-bus. Comme ma photographie n’est pas terrible (toujours le contre-jour gênant pour les stalles côté sud), voici un cliché de Jules Robuchon sur une carte postale ancienne. Une femme est assise sur un tabouret (ou un banc) devant un coffre qui déborde de pièces (vous distinguez bien je pense sur la carte postale les petits ronds des pièces) au point qu’il est impossible de fermer le couvercle. Un sac suspendu derrière elle doit contenir d’autres trésors, et pourtant, elle semble de pas avoir les moyens de s’acheter des chaussures, vous voyez son pied nu?

Comme ma photographie n’est pas terrible (toujours le contre-jour gênant pour les stalles côté sud), voici un cliché de Jules Robuchon sur une carte postale ancienne. Une femme est assise sur un tabouret (ou un banc) devant un coffre qui déborde de pièces (vous distinguez bien je pense sur la carte postale les petits ronds des pièces) au point qu’il est impossible de fermer le couvercle. Un sac suspendu derrière elle doit contenir d’autres trésors, et pourtant, elle semble de pas avoir les moyens de s’acheter des chaussures, vous voyez son pied nu? Elle ne dépense pas non plus ses richesses pour refaire ses vêtements: vous voyez sur ce détail, sa robe est trouée au niveau du coude. Ses cheveux longs tressés sont retenus par un foulard noué à l’arrière. Elle tient de sa main gauche une coupe et plonge la droite dans le coffre, comme pour se rassurer sur la présence de ses pièces. « Ma cassette, ma cassette », semble-t-elle prête à crier comme l’avare de Molière!

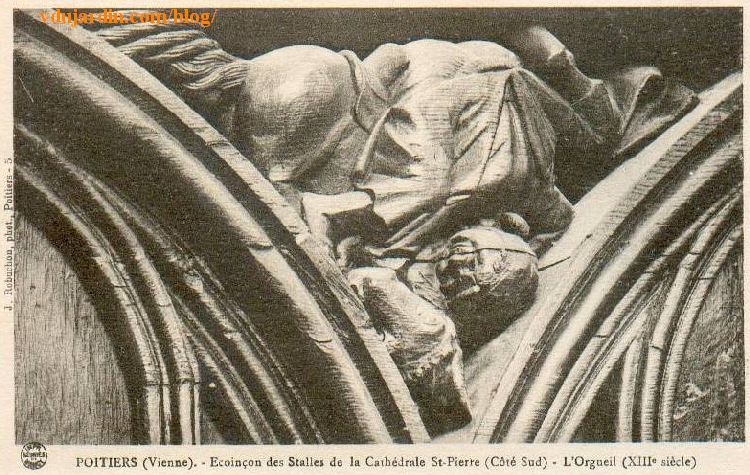

Elle ne dépense pas non plus ses richesses pour refaire ses vêtements: vous voyez sur ce détail, sa robe est trouée au niveau du coude. Ses cheveux longs tressés sont retenus par un foulard noué à l’arrière. Elle tient de sa main gauche une coupe et plonge la droite dans le coffre, comme pour se rassurer sur la présence de ses pièces. « Ma cassette, ma cassette », semble-t-elle prête à crier comme l’avare de Molière! … voici donc celle de Jules Robuchon. Comme dans d’autres représentations du 13e siècle, l’orgueil est représenté comme un homme qui tombe de cheval. Du cheval, on voit le dos et la très belle queue. La selle est bien en place. L’orgueilleux cavalier est lui dans une position grotesque, la tête en bas, les fesses au niveau de la selle, les jambes grands écartées, l’une en appui sur le bord de l’écoinçon, l’autre avec le pied replié vers l’encolure du cheval.

… voici donc celle de Jules Robuchon. Comme dans d’autres représentations du 13e siècle, l’orgueil est représenté comme un homme qui tombe de cheval. Du cheval, on voit le dos et la très belle queue. La selle est bien en place. L’orgueilleux cavalier est lui dans une position grotesque, la tête en bas, les fesses au niveau de la selle, les jambes grands écartées, l’une en appui sur le bord de l’écoinçon, l’autre avec le pied replié vers l’encolure du cheval.  Je vous emmène à nouveau à

Je vous emmène à nouveau à  Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre…

Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre… Sa

Sa  La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ.

La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ. Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie. Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme.

Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme. Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ.

Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ. Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la

Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la  Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ».

Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ».