De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

De passage à Paris ce week-end (27 janvier 2018), comme des centaines (milliers ?) de badauds, je suis allée voir le Zouave du pont de l’Alma, dans l’eau jusqu’à mi-cuisse. Du coup, je réédite cet article déjà ancien, qui parle un peu plus de la statue 😉

Article du 28 décembre 2010

Puisque la première petite crue du Clain à Poitiers n’a pas fait la une des journaux (le niveau de l’eau a déjà rebaissé, d’ailleurs…), mais que l’on parle beaucoup ces jours-ci du Zouave du pont de l’Alma qui a les pieds dans l’eau, je vous emmène aujourd’hui visiter ce pont. D’abord avec quelques photographies qui datent de début novembre 2010, avec une vue du pont entièrement reconstruit en 1970. Le Zouave est resté côté amont, mais est passé de la rive gauche vers la rive droite.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

Sur les quatre statues qui s’y trouvaient à l’origine (voir plus bas), seul a été gardé le Zouave, œuvre de Georges Diebolt inaugurée en 1858.

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

A ses pieds (bon, il faudra attendre que l’eau baisse pour le voir par vous-même) se trouve tout son attirail, ses armes, son paquetage de soldat…

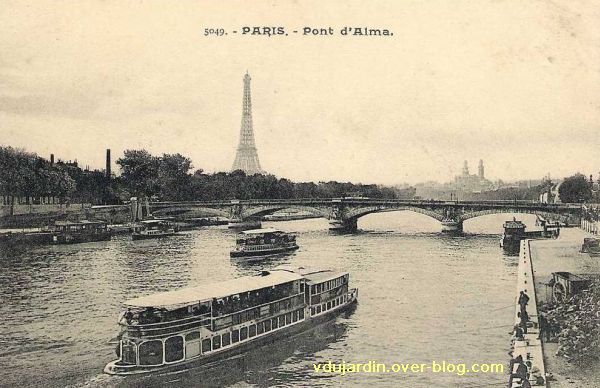

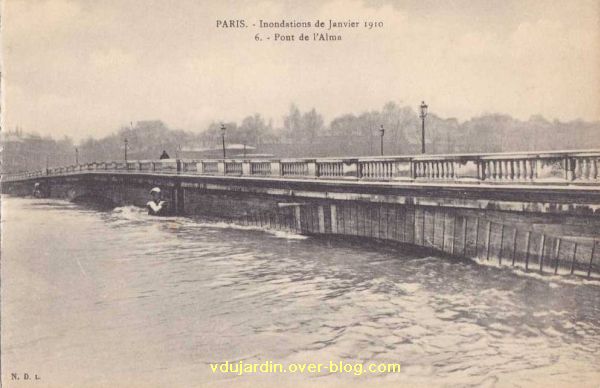

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Retournons un peu en arrière avec cette carte postale ancienne. Le pont de l’Alma a été construit par l’ingénieur Gariel certes pour franchir la Seine, mais aussi pour célébrer la victoire des troupes franco-anglaises sur l’armée russe le 20 septembre 1854 à Alma lors de la guerre de Crimée, d’où la commande par l’empereur Napoléon III pour orner les piles du pont de quatre statues de 6m de haut de soldats en pied représentant les quatre armes qui avaient participé à cette bataille. Deux sculpteurs sont sollicités, Auguste Arnaud (né à La Rochelle en 1825, décédé en 1883) pour sculpter côté aval (vers la Tour Eiffel) l’Artilleur et le Chasseur à pied (je n’ai pas trouvé d’image ancienne) et Georges Diebolt (né à Dijon en 1816 et mort à Paris en 1861) pour réaliser le Grenadier (rive droite) et le Zouave (rive gauche) côté amont.

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

Sur la première carte postale, on voit 3 statues et quatre arches, y a-t-il eu un pont entre celui de 1855 et celui de 1970? Je n’ai pas eu le temps de chercher plus, et sur la carte plus récente, d’après la Seconde Guerre Mondiale, il n’y a plus que deux statues côté amont, qui sont bien le Grenadier et le Zouave [PS : à la réflexion, je pense qu’en dépit de la légende Pont de l’Alma, la première carte postale pourrait être un autre pont… les Invalides colleraient en nombre d’arches, mais la Tour Eiffel semble trop loin; les statues ne sont pas bien visibles, même avec une loupe, sur la carte postale].

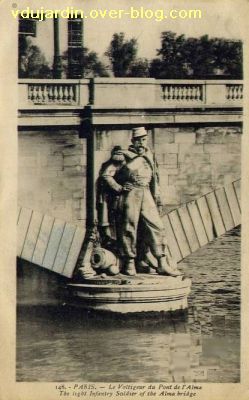

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

Pour ajouter à la confusion, cette carte postale a pour légende « Le voltigeur »… qui est en fait un autre nom du grenadier (c’est la même arme, en fait). Il se trouve aujourd’hui à Dijon, ville natale du sculpteur Georges Diebolt (face au lac de Kir où il est curieusement éclairé en bleu blanc rouge la nuit, voir sur le site de la ville de Dijon), alors que l’artilleur d’Auguste Arnaud se trouve à La Fère dans l’Aisne (ville où Louis XV avait créé la première école d’artillerie du royaume de France en 1719, à découvrir sur le site officiel de la commune) et que le Chasseur à pied du même Auguste Arnaud domine à Vincennes l’autoroute A4, à la redoute de Gravelle…

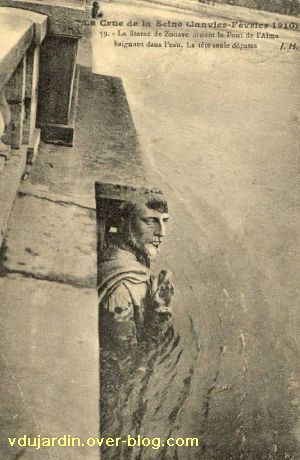

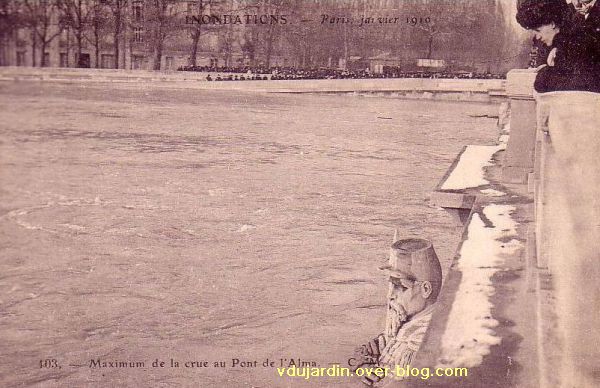

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Passons à la crue de 1910… Le Zouave à de l’eau jusqu’aux épaules, la foule se presse sur le pont (je pense que si la crue avait cette ampleur aujourd’hui, le pont serait fermé…)…

Voici le Zouave de plus près…

Voici le Zouave de plus près…

Et le chasseur à pied…

Et le chasseur à pied…

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour la route, une dernière vue générale, un jour où le pont était moins chargé en spectateurs. Ah si, une dernière précision, la hauteur du pont a un peu changé lors de sa reconstruction, je ne sais pas si les pieds du Zouave sont à la même hauteur qu’en 1910.

Pour aller plus loin : Je vous conseille d’aller lire le dossier sur les statues des ponts de Paris (vous pouvez télécharger le pdf, regarder la vidéo et découvrir les autres dossiers sur le patrimoine parisien sur le site de la ville de Paris).

Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!!

Je remets cet article à la une, à la suite du commentaire d’un lecteur de ce blog, Eric Lancelet, qui me signalait que l’un des membres de sa famille a posé comme modèle pour la République. Il m’a aussi transmis cette carte postale ancienne (et d’autres documents que je vais lire attentivement), merci beaucoup!!! Article du 27 octobre 2012

Article du 27 octobre 2012 Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté.

Ce « monument à la mémoire des enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la patrie en 1870-1871 » se compose d’un haut socle et d’un obélisque en pierre, devant lequel se trouve un groupe sculpté en bronze composé de trois éléments, une femme (la Haute-Vienne) au centre, encadrée de deux soldats de chaque côté. Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Chacun des blocs porte la marque du fondeur, « Etabts A. Durenne / Sommevoire / fondeur « ,

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste…

Oh, la femme reste rivée à ses activités domestiques… le sculpteur l’a dotée d’un rouet très réaliste… A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos.

A gauche, un officier brandit une courte épée (ou bien elle a été raccourcie par le temps???), suivi par un franc-tireur agenouillé armé d’un long fusil et chargé d’un lourd équipement sur son dos. Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté.

Les deux soldats de droite portent aussi leur matériel. A gauche, un clairon des troupes mobiles est tombé agenouillé au sol, probablement blessé. Derrière lui, un peu en retrait, un fantassin porte un fusil plus court que le soldat de l’autre côté. Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale.

Entre les deux groupes, les armoiries de la ville de Limoges surmontées d’un casque à pointe, et en avant, des branches de laurier et une couronne végétale.

En attendant d’aller à

En attendant d’aller à  Ce carrefour était un lieu tranquille dans les années 1920, si l’on en juge par cette carte postale ancienne.

Ce carrefour était un lieu tranquille dans les années 1920, si l’on en juge par cette carte postale ancienne. Il est l’œuvre d’Eugène [Marie Joseph] Bourgouin (Reims, 1880 – Paris, 1924). Il porte les inscriptions « 1914-1918 / Salins / Bracon / à leurs morts / glorieux ». Il se présente sous la forme d’une très haute stèle. Sur l’avant, deux registres se superposent.

Il est l’œuvre d’Eugène [Marie Joseph] Bourgouin (Reims, 1880 – Paris, 1924). Il porte les inscriptions « 1914-1918 / Salins / Bracon / à leurs morts / glorieux ». Il se présente sous la forme d’une très haute stèle. Sur l’avant, deux registres se superposent. En bas, se tiennent deux soldats, tiens, comme à

En bas, se tiennent deux soldats, tiens, comme à  Sur le registre supérieur se tient une allégorie de la République, très raide, sous les traits d’une

Sur le registre supérieur se tient une allégorie de la République, très raide, sous les traits d’une

Pour revenir à Salins, le reste du décor se compose de palmes, traitées ici avec les feuilles et les grappes de fruits (régimes de dattes). Au dos du monument sont portés les noms des morts pour la France de 1914-1918, complétés par des plaques avec les victimes des conflits ultérieurs.

Pour revenir à Salins, le reste du décor se compose de palmes, traitées ici avec les feuilles et les grappes de fruits (régimes de dattes). Au dos du monument sont portés les noms des morts pour la France de 1914-1918, complétés par des plaques avec les victimes des conflits ultérieurs. A

A  C’est un peu mieux si on traverse…

C’est un peu mieux si on traverse… Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924.

Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924. Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes.

Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes. On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur.

On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur. Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire.

Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire. Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu.

Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu. Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si

Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si  Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite.

Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite. Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches.

Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches. Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville.

Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville. Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse.

Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse. De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998,

De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998,  A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts.

A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts. Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes.

Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes. Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande

Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande  Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement.

Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement. Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre.

Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre. A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)…

A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)… Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques…

Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques… … face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à

… face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à  Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure…

Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure… un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »),

un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »), le Christ et Jeanne d’Arc…

le Christ et Jeanne d’Arc… portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ».

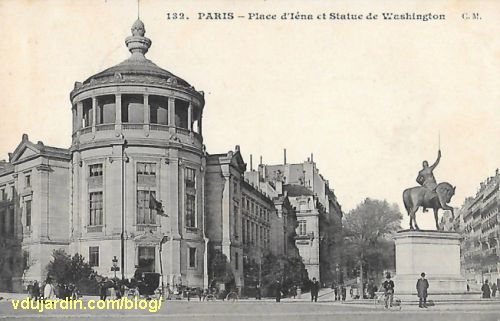

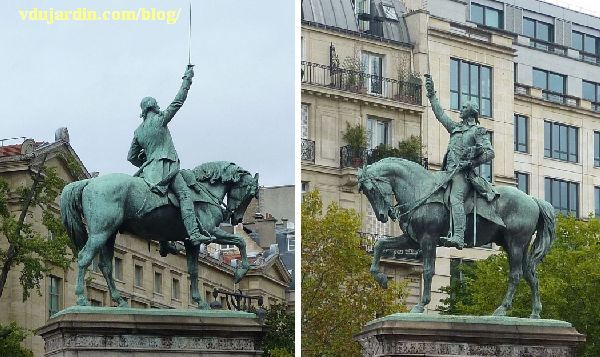

portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ». C’était hier (4 juillet) le jour de la fête nationale des États-Unis, j’ai choisi de vous présenter le monument à George Washington (héros de l’indépendance et premier président des États-Unis), place d’Iéna, …

C’était hier (4 juillet) le jour de la fête nationale des États-Unis, j’ai choisi de vous présenter le monument à George Washington (héros de l’indépendance et premier président des États-Unis), place d’Iéna, … … devant le musée Guimet à Paris (ici sur une carte postale ancienne). Il regarde vers l’avenue Wilson (vers le

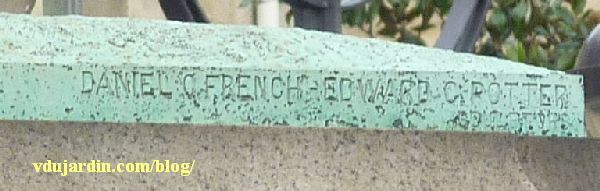

… devant le musée Guimet à Paris (ici sur une carte postale ancienne). Il regarde vers l’avenue Wilson (vers le  La statue en bronze porte la signature « Daniel C. French – Edward C. Potter – Sculptors ». Daniel Chester French (Exeter, New-Hampshire, 1850 – Concord, Massachusettes, 1931) est surtout connu pour le monument à Abraham Lincoln au Lincoln Memorial de Washington. Edward Clark Potter (1857 – 1923) a notamment réalisé les allégories de la Bibliothèque publique de New-York.

La statue en bronze porte la signature « Daniel C. French – Edward C. Potter – Sculptors ». Daniel Chester French (Exeter, New-Hampshire, 1850 – Concord, Massachusettes, 1931) est surtout connu pour le monument à Abraham Lincoln au Lincoln Memorial de Washington. Edward Clark Potter (1857 – 1923) a notamment réalisé les allégories de la Bibliothèque publique de New-York.

Après le

Après le  Comme le

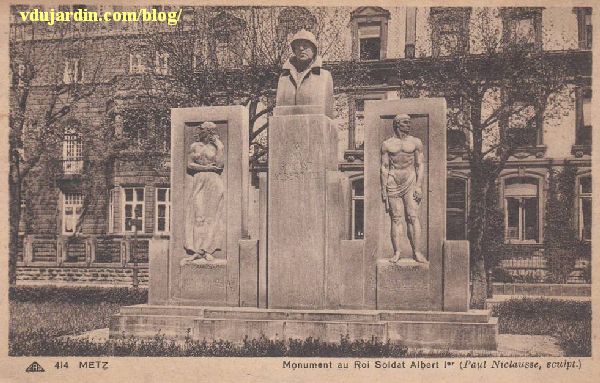

Comme le  Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête.

Albert Ier est habillé en simple soldat, casque vissé (enfin, retenu par une jugulaire) sur la tête. Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

Ce buste est un peu abandonné au milieu de l’allée centrale fleurie de ce boulevard… Une petite explication en accompagnement serait la bienvenue… Pourquoi ce monument à Metz (« juste » parce qu’il a tenu tête aux Allemands et ainsi permis indirectement le retour de Metz à la France en 1918?), dans quel contexte (plus que certainement pendant la deuxième guerre mondiale) a-t-il perdu ses reliefs allégoriques?

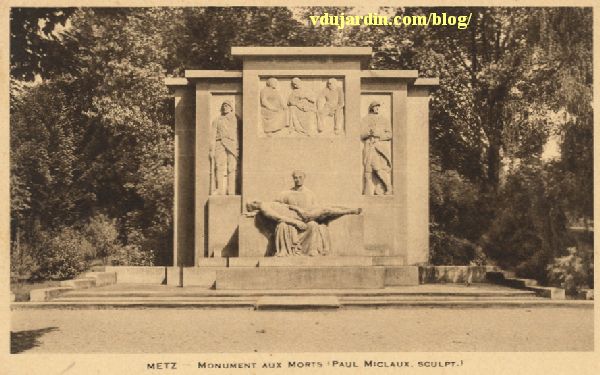

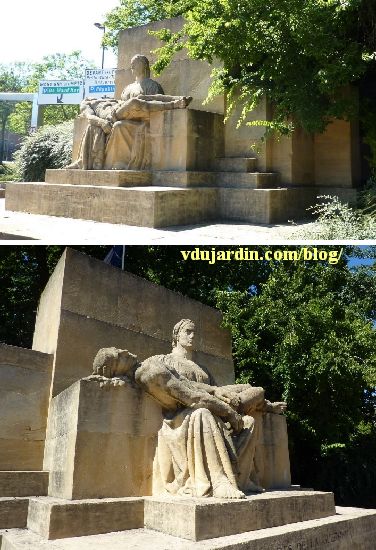

J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en

J’ai choisi aujourd’hui de vous présenter le monument aux morts de 1914-1918, du souvenir français et de la ville de Metz car il a connu une histoire liée aussi à la seconde guerre mondiale (pour cette dernière, revoir le monument en  A l’origine, ce monument,

A l’origine, ce monument,  Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire).

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1940, les Allemands suppriment les reliefs sculptés pour ne conserver que l’allégorie féminine et le soldat mort. Cette carte postale porte pour légende « Metz, das Deutsche Denkmal » (le monument allemand) et sur la stèle martelée, on peut lire l’inscription en lettres gothiques qui a remplacé les bas reliefs: « Sie starben für das Reich » (ils sont morts pour l’Empire). L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871.

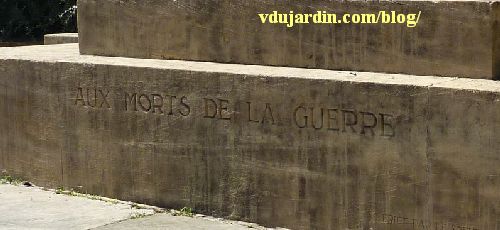

L’inscription allemande a été enlevée dès la fin de la guerre. Le monument ne conserve que le groupe sculpté central composé d’une mère et d’un soldat mort. Une figuration très allégorique du deuil, avec la mère représentée assise, pieds nus et habillée d’une longue robe drapée à l’Antique. Elle porte sur ses genoux le soldat figuré nu, tête et pieds en appui sur les massifs qui l’encadrent. Sans uniforme, impossible de savoir que ce soldat a combattu dans les rangs allemands, puisque la Moselle était allemande depuis 1871. L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ».

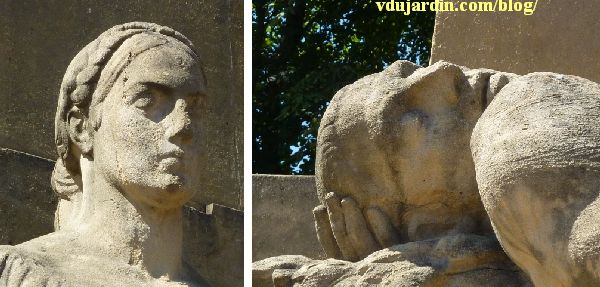

L’inscription qui a été ajoutée à la base du socle est désormais « Aux morts de la guerre », sans préciser laquelle… En bas à droite, il reste toujours l’inscription d’origine « érigé par le Souvenir français ». Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort.

Voici un détail des têtes de la mère, avec les cheveux tressés ramenés sur le front, et du soldat mort. Je poursuis cette semaine d’avant le 11 novembre (retrouvez d’autres

Je poursuis cette semaine d’avant le 11 novembre (retrouvez d’autres  Je n’ai pas trouvé la signature de Landowski (il faut dire que la crasse qui recouvre le monument n’aide pas), mais j’ai repéré celle des architectes : « A Drouet, J. Derudder / P. Tabon architectes ». J’ai essayé de reconstituer dans ce document (voir ) les extraits du journal de Paul Landowski qui concerne ses multiples avancées, réflexions, modifications. Au fil des mois, il hésite, n’est pas satisfait de son travail…

Je n’ai pas trouvé la signature de Landowski (il faut dire que la crasse qui recouvre le monument n’aide pas), mais j’ai repéré celle des architectes : « A Drouet, J. Derudder / P. Tabon architectes ». J’ai essayé de reconstituer dans ce document (voir ) les extraits du journal de Paul Landowski qui concerne ses multiples avancées, réflexions, modifications. Au fil des mois, il hésite, n’est pas satisfait de son travail… Ainsi que l’explique l’inscription, ce monument a été « érigé par le comité national / du monument à l’infanterie / fondé en 1936 devenu en 1951 / le comité national du monument / à la gloire de l’armée française / 1414-1918 ».

Ainsi que l’explique l’inscription, ce monument a été « érigé par le comité national / du monument à l’infanterie / fondé en 1936 devenu en 1951 / le comité national du monument / à la gloire de l’armée française / 1414-1918 ». La composition s’organise autour d’une allégorie féminine (l’armée française) tenant de sa main droite une épée pointée vers le bas et dans sa main gauche un bouclier dont l’ornementation lui a donné beaucoup de mal, il a testé énormément de motifs (voir

La composition s’organise autour d’une allégorie féminine (l’armée française) tenant de sa main droite une épée pointée vers le bas et dans sa main gauche un bouclier dont l’ornementation lui a donné beaucoup de mal, il a testé énormément de motifs (voir  Elle est encadrée par des soldats des différentes armes, y compris un spahi des troupes coloniales sur son cheval, et non uniquement de l’infanterie comme prévu au départ par le comité pour l’édification du monument.

Elle est encadrée par des soldats des différentes armes, y compris un spahi des troupes coloniales sur son cheval, et non uniquement de l’infanterie comme prévu au départ par le comité pour l’édification du monument. A gauche, un sapeur avec sa tenue complète (y compris une semelle de chaussure qui dépasse de son sac à dos) et sa pioche.

A gauche, un sapeur avec sa tenue complète (y compris une semelle de chaussure qui dépasse de son sac à dos) et sa pioche. A droite, une femme soutient un soldat mourant (déjà mort?) dénudé.

A droite, une femme soutient un soldat mourant (déjà mort?) dénudé. Allez, nous poursuivons la découverte de l’œuvre de

Allez, nous poursuivons la découverte de l’œuvre de  Juste après la mort de Villebois-Mareuil, un comité de souscription publique est mis en place et siège à Paris. Il s’agit de réunir la somme nécessaire à l’érection d’un monument à Nantes, la ville où il a passé son enfance, par l’intermédiaire du journal La liberté. Il lance un concours et choisit le projet présenté par l’architecte Henri [Adolphe Auguste]

Juste après la mort de Villebois-Mareuil, un comité de souscription publique est mis en place et siège à Paris. Il s’agit de réunir la somme nécessaire à l’érection d’un monument à Nantes, la ville où il a passé son enfance, par l’intermédiaire du journal La liberté. Il lance un concours et choisit le projet présenté par l’architecte Henri [Adolphe Auguste]

Et voici une deuxième signature du sculpteur

Et voici une deuxième signature du sculpteur  Ce dernier pourrait être cet autre monument plus modeste, à Grez-en-Bouère en Mayenne, le village où il était né le 22 mars 1847, réalisé (avec le reliquat de la souscription?) également avec l’architecte Henri Deglane.

Ce dernier pourrait être cet autre monument plus modeste, à Grez-en-Bouère en Mayenne, le village où il était né le 22 mars 1847, réalisé (avec le reliquat de la souscription?) également avec l’architecte Henri Deglane.

Le monument a été inauguré le 26 octobre 1902. Vous pouvez voir la

Le monument a été inauguré le 26 octobre 1902. Vous pouvez voir la

L’allégorie embrasse (au sens propre) le soldat mourant. Ce dernier est représenté en tenue de combat avec son équipement.

L’allégorie embrasse (au sens propre) le soldat mourant. Ce dernier est représenté en tenue de combat avec son équipement.

Sur le côté gauche du relief, Villebois-Mareuil, touché, est à la tête des troupes étrangères qui semblent équipées de bric et de broc (dénoncé par Villebois-Mareuil avant le combat), alors qu’en face, les Anglais sont correctement armés avec de nombreuses munitions.

Sur le côté gauche du relief, Villebois-Mareuil, touché, est à la tête des troupes étrangères qui semblent équipées de bric et de broc (dénoncé par Villebois-Mareuil avant le combat), alors qu’en face, les Anglais sont correctement armés avec de nombreuses munitions.