L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après les Atlantes du rez-de-chaussée et le fronton du corps central, je vous emmène voir l’aile ouest, à gauche quand on regarde la façade. Je tire l’essentiel des données (auteurs, dates) du dossier documentaire de l’hôtel de ville et des autres dossiers établis par le service régional de l’inventaire de la région Centre.

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après les Atlantes du rez-de-chaussée et le fronton du corps central, je vous emmène voir l’aile ouest, à gauche quand on regarde la façade. Je tire l’essentiel des données (auteurs, dates) du dossier documentaire de l’hôtel de ville et des autres dossiers établis par le service régional de l’inventaire de la région Centre.

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à Henri Frédéric Varenne. Au rez-de-chaussée, trois fenêtres, surmontées de trois jours (petites fenêtres) à l’entresol. Ces deux niveaux sont construits en bossage.

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les allégories des villes de Limoges et Nantes aux angles de la façade de la gare de Tours).

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les allégories des villes de Limoges et Nantes aux angles de la façade de la gare de Tours).

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

Pour l’autre aile avec l’éducation et la vigilance de Alphonse Amédée Cordonnier vous devrez encore patienter un peu (suivre le lien précédent), OB trouve que cet article est déjà assez long (il a refusé de coller la suite prévue…).

Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le

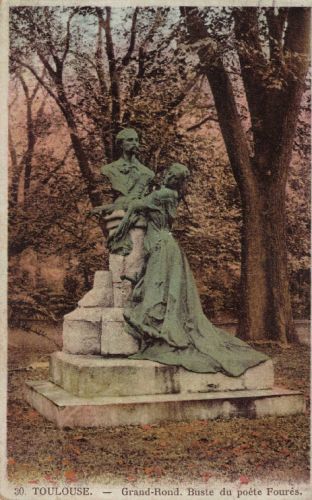

Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le  Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la

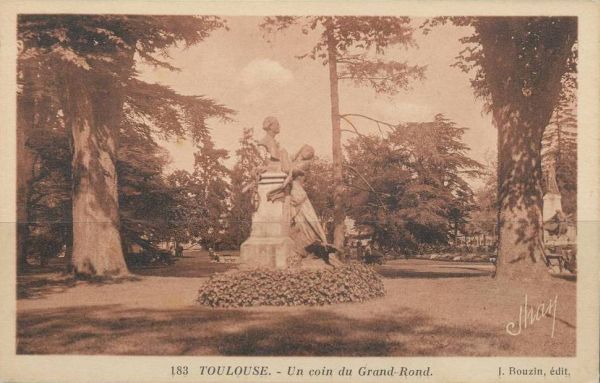

Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la  De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller

De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo. Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers

Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers  Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir

Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir  Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de

Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de  Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du

Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du  Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face…

Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face… … son profil droit…

… son profil droit… … et son profil gauche.

… et son profil gauche. Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras…

Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras… … et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe.

… et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe. Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon.

Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon. Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition

Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition  De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne.

De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne. L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils

L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils  Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête.

Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête. Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche.

Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche. La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine.

La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, le centre du Grand-Rond a connu de nombreuses évolutions… Je vous invite à une petite visite en cartes postales anciennes, toutes ne sont pas datées, je n’ai pas eu le courage de rechercher les dates d’activité des différents éditeurs…

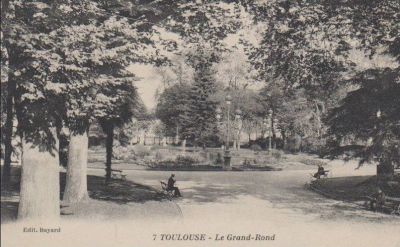

Comme je vous le disais il y a quelques semaines, le centre du Grand-Rond a connu de nombreuses évolutions… Je vous invite à une petite visite en cartes postales anciennes, toutes ne sont pas datées, je n’ai pas eu le courage de rechercher les dates d’activité des différents éditeurs… Sur la seconde vue, le jet d’eau est tout petit, le bassin est toujours entouré de fleurs.

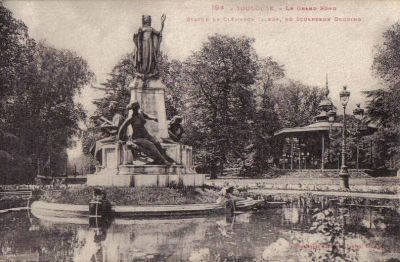

Sur la seconde vue, le jet d’eau est tout petit, le bassin est toujours entouré de fleurs. Sur la vue suivante, légendée statue de Clémence Isaure ou Izaure (dont je vous ai parlé pour une

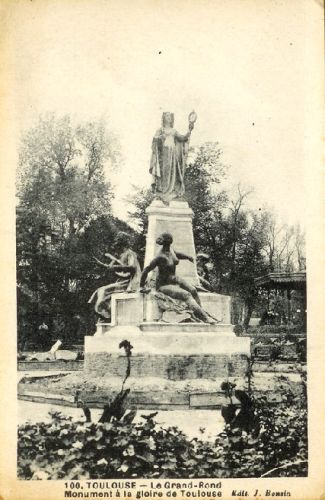

Sur la vue suivante, légendée statue de Clémence Isaure ou Izaure (dont je vous ai parlé pour une  Sur d’autres vues, comme ici, le même groupe sculpté porte la légende » monument à la gloire de Toulouse « , ce qui est un peu la même chose, si Isaure symbolise la ville. Vous remarquerez qu’ici, il n’y a pas de bassin, le monument se dresse juste au centre du Grand-Rond.

Sur d’autres vues, comme ici, le même groupe sculpté porte la légende » monument à la gloire de Toulouse « , ce qui est un peu la même chose, si Isaure symbolise la ville. Vous remarquerez qu’ici, il n’y a pas de bassin, le monument se dresse juste au centre du Grand-Rond. En ce 15 août, je souhaitais vous montrer en détail le

En ce 15 août, je souhaitais vous montrer en détail le  Sur le fronton en haut de la travée centrale se trouve un groupe sculpté allégorique dû à Pierre-Amédée Brouillet. Au centre se trouve une allégorie de la Charité. Oui, vous avez bien lu, les commerçants de la fin du 19e siècle ont choisi la Charité pour figurer en haut de leur Cercle (lieu de réunion). Cette jeune femme aux longs cheveux nus posent ses mains protectrices, en partie cachées par son manteau, sur un enfant et un vieillard. C’est aujourd’hui une banque… bien loin de cette Charité ! Bon, pour être complète, une banque occupe le bâtiment, mais d’après le permis qui était affiché, il appartient au CHU.

Sur le fronton en haut de la travée centrale se trouve un groupe sculpté allégorique dû à Pierre-Amédée Brouillet. Au centre se trouve une allégorie de la Charité. Oui, vous avez bien lu, les commerçants de la fin du 19e siècle ont choisi la Charité pour figurer en haut de leur Cercle (lieu de réunion). Cette jeune femme aux longs cheveux nus posent ses mains protectrices, en partie cachées par son manteau, sur un enfant et un vieillard. C’est aujourd’hui une banque… bien loin de cette Charité ! Bon, pour être complète, une banque occupe le bâtiment, mais d’après le permis qui était affiché, il appartient au CHU. De chaque côté, sur les rampants du fronton (les parties en pente) ont pris place un homme et une femme, probablement un couple de riches commerçants donateurs, regardez de plus près, ils tiennent chacun un plateau avec des pièces d’or. Bon, c’est haut, un peu pixellisé avec le zoom. Sur place, si vous voulez les voir, munissez-vous de jumelles.

De chaque côté, sur les rampants du fronton (les parties en pente) ont pris place un homme et une femme, probablement un couple de riches commerçants donateurs, regardez de plus près, ils tiennent chacun un plateau avec des pièces d’or. Bon, c’est haut, un peu pixellisé avec le zoom. Sur place, si vous voulez les voir, munissez-vous de jumelles. Si l’homme est représenté nu, avec juste un manteau à l’Antique, fermé par une fibule, sa femme porte une robe simple, laissant les épaules dénudées.

Si l’homme est représenté nu, avec juste un manteau à l’Antique, fermé par une fibule, sa femme porte une robe simple, laissant les épaules dénudées.

Ces trois monuments se trouvent en Haute-Savoie, à quelques kilomètres les uns des autres,

Ces trois monuments se trouvent en Haute-Savoie, à quelques kilomètres les uns des autres,  … et probablement de l’entrepreneur, ce n’est pas très lisible, c’est un euphémisme. Impossible de déchiffrer la première ligne (?LUOUE?), sur la seconde, je devine

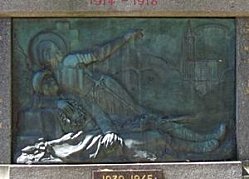

… et probablement de l’entrepreneur, ce n’est pas très lisible, c’est un euphémisme. Impossible de déchiffrer la première ligne (?LUOUE?), sur la seconde, je devine  En revenant de plus près sur le relief des Clefs, vous voyez que l’artiste a choisi un concentré de symboles Républicains…

En revenant de plus près sur le relief des Clefs, vous voyez que l’artiste a choisi un concentré de symboles Républicains… …une couronne de laurier sur la tête, un pectoral (armure protégeant la poitrine) portant une tête de Méduse (rappelant l’égide à tête de Gorgone de la déesse Athêna), bien maladroite ici…

…une couronne de laurier sur la tête, un pectoral (armure protégeant la poitrine) portant une tête de Méduse (rappelant l’égide à tête de Gorgone de la déesse Athêna), bien maladroite ici… … et les pieds nus dans ses sandales.

… et les pieds nus dans ses sandales. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le

Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le

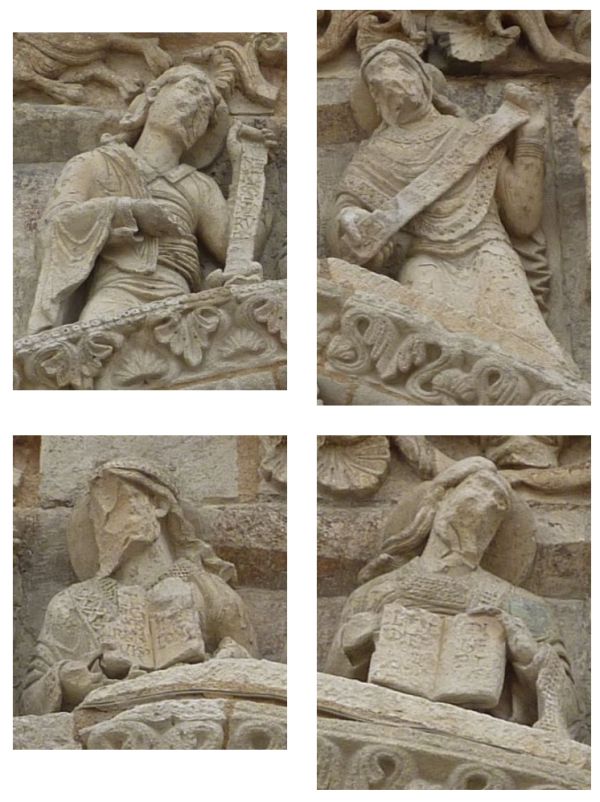

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par  Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO. Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.