Il y a quelques semaines, Schlabaya / Scriptural avait parlé ici et qui n’avait pas trop aimé. Elle l’avait reçu par Libfly et me l’a gentiment envoyé pour que je le lise. De cet auteur, Éric Fottorino, j’ai déjà parlé de Un territoire fragile et de la préface de Lire tue de Nicolas Vial.

Il y a quelques semaines, Schlabaya / Scriptural avait parlé ici et qui n’avait pas trop aimé. Elle l’avait reçu par Libfly et me l’a gentiment envoyé pour que je le lise. De cet auteur, Éric Fottorino, j’ai déjà parlé de Un territoire fragile et de la préface de Lire tue de Nicolas Vial.

Le livre : Le dos crawlé de Éric Fottorino, collection blanche, éditions Gallimard (où je n’ai pas trouvé la fiche du livre… il porte un achevé d’imprimé de mai, mais semble réservé pour la prochaine rentrée littéraire, sortie prévue fin août 2011), 2011, 204 pages, ISBN 978-2-07-013418-2.

L’histoire : été 1976, à Pontaillac à la sortie de Royan. Marin, 13 ans, est envoyé par ses parents agriculteurs en Corrèze en vacances chez son oncle Abel, brocanteur. Régulièrement, il accueille aussi pour la journée Lisa, 11 ans, dont la mère la dépose pour aller vaquer auprès de ses amants – la relation avec son mari est houleuse. Entre la plage et la piscine, Marin va apprendre à nager à Lisa, la brasse puis le dos crawlé, avec des rêves de départ en Afrique (si bien décrite par Malik, le médecin), tombe dans les bras de la mère, ex Miss Pontaillac…

Mon avis : une narration à la première personne dans la bouche de Marin, donc avec un style oral supposé d’enfant de 13 ans. Certes, comme le dit Schlabaya / Scriptural, l’histoire n’est pas toujours très crédible, mais j’ai trouvé que c’était un moment agréable (et court, 200 pages en grands caractères, je l’ai lu en deux petites heures) de lecture. Comme elle ne souhaite pas le récupérer et comme elle le suggérait, je le propose en livre voyageur… Si vous êtes plusieurs à le souhaiter, il ira chez l’un(e) puis l’autre…Et en remerciement, j’ai envoyé à Schlabaya / Scriptural ce marque-page.

Voici un détail de l’horloge.

Voici un détail de l’horloge. Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer. Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

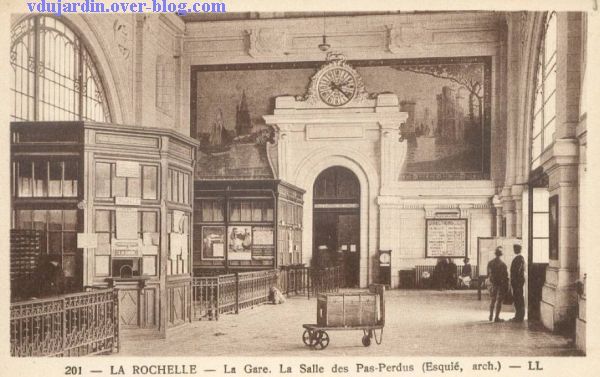

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir. Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets.

Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets. Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009). De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux… Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

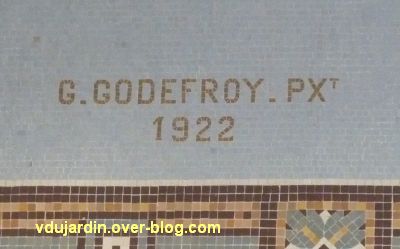

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

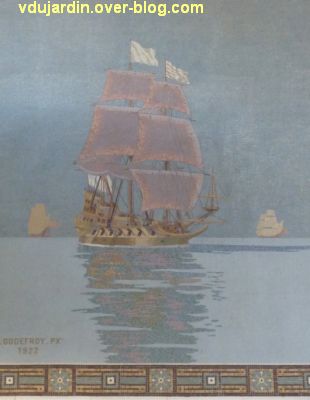

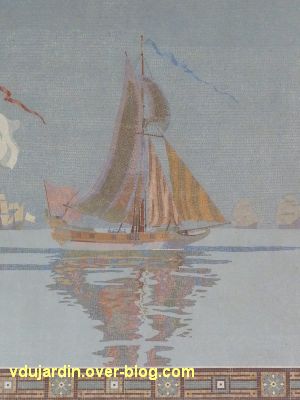

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint). Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche… Les deux grands trois-mâts au centre…

Les deux grands trois-mâts au centre… Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan. De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques. A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre. Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « . A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite. Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ». Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque… Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

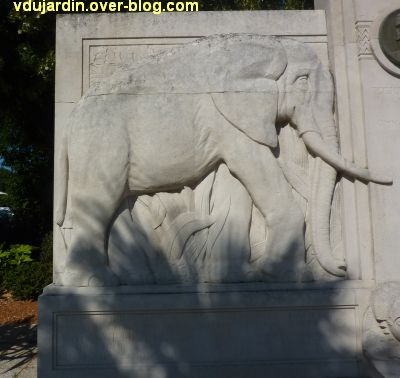

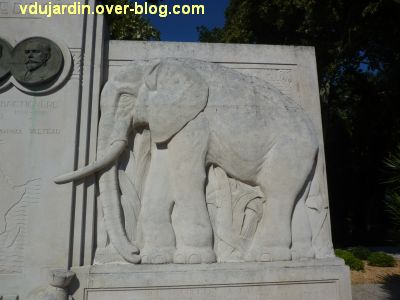

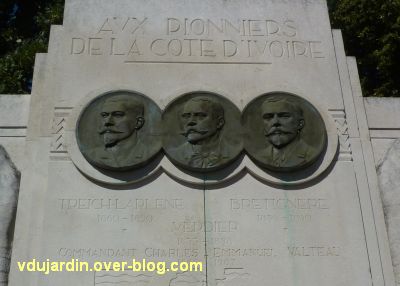

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale.

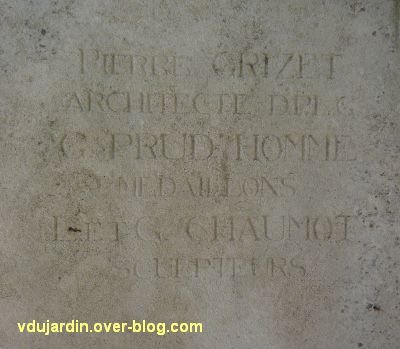

Il se compose d’une stèle centrale en calcaire sur laquelle sont apposés trois médaillons en bronze, encadré de deux stèles un peu plus basses portant chacune la sculpture d’un éléphant, tête tournée vers la stèle centrale. Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures.

Sur le côté droit du monument sont inscrits le nom des auteurs, » Pierre Grizet / Architecte DPLG / G. Prud’homme / médaillons / L. et G. Chaumot / sculpteurs « . Pierre Grizet était l’architecte de la ville de La Rochelle, je reviendrai sur les autres plus bas, avec leurs signatures. Voici de plus près l’éléphant de gauche…

Voici de plus près l’éléphant de gauche… … qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « .

… qui surmonte l’inscription » à la mémoire de trois conquérants pacifiques / de la Côte-d’Ivoire partis de La Rochelle / Arthur Verdier, capitaine de navire, marchand / armateur, colon, résident de France à / Grand Bassam et Assinie et à ses collaborateurs « . Voici l’éléphant de droite…

Voici l’éléphant de droite… qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de

qui porte la signature des sculpteurs, L et G. Chaumot. Il s’agit de Louis Chaumot et de son fils Georges. Georges Chaumot a aussi réalisé à La Rochelle la sculpture de  En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960.

En-dessous, la suite de l’inscription : » qui moururent à la tâche / Amédée Brétignère et Marcel Treich-Laplène / ce monument a été élevé 50 ans / après les traités qui donnèrent à la France / cette belle et riche colonie « . Un monument colonial donc, inauguré en septembre 1937, qui mériterait sur place une petite explication… et au moins la mention de l’indépendance de la Côte-d’Ivoire en 1960. Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire.

Sur la stèle centrale se trouve une carte de l’Afrique avec de petits carrés à l’emplacement de la Côté-d’Ivoire. Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire.

Au pied de cette carte, deux masques traditionnels avec des sceptres, à la manière de trophées ou de prises de guerre avec les dates » 1887-1937 « . Sur le projet, ils étaient prévus en bronze, ils ont finalement été réalisés en calcaire. Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907.

Le haut de cette stèle identifie clairement le monument : » Aux pionniers / de la Côte-d’Ivoire « , puis trois médaillons en bronze reliés entre eux et enfin… quatre noms et non trois! Soit : » Treich Laplène / 1860-1890 / Brétignière 1856-1890 / Verdier / 1835-1898 / commandant Charles-Emmanuel Valteau / 1855*1907. Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)…

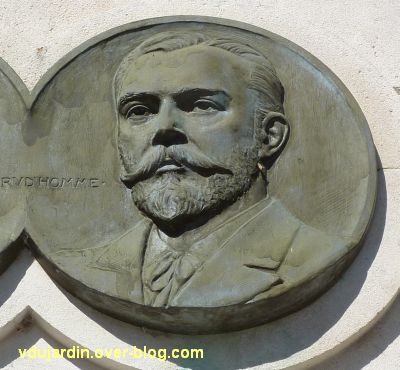

Les médaillons portent la date de leur réalisation, » MCMXXXVII » (1937)… … et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un

… et la signature du médailliste, Georges Henri Prud’homme (Capbreton, 1873 – Paris, 1947), assez connu, dont je vous ai parlé pour un  Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche,

Trois médaillons avec des portraits, donc, si on se fie aux inscriptions sur la stèle, Marcel Treich-Laplène à gauche, Arthur Verdier au centre

Arthur Verdier au centre et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère.

et Amédée Brétignère à droite. Vous remarquerez la mode de la moustache dans les années 1880, que tous trois portent, associée à une barbe taillée en pointe pour Marcel Treich-Laplène et Amédée Brétignère. Le nouveau défi de la semaine de

Le nouveau défi de la semaine de  La voici de plus près, usage intensif du bois. Pour les maisons des 16e et 17e siècles, les pans de bois à La Rochelle sont protégés par des ardoises. Mais pour les villas du 19e et du 20e siècle, le soucis des embruns salés ne semble plus le même…

La voici de plus près, usage intensif du bois. Pour les maisons des 16e et 17e siècles, les pans de bois à La Rochelle sont protégés par des ardoises. Mais pour les villas du 19e et du 20e siècle, le soucis des embruns salés ne semble plus le même… Du faux bois en béton, très à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les parcs publics notamment. Nous sommes ici sur les anciennes fortifications, en partie transformées en parc avec quelques animaux.

Du faux bois en béton, très à la mode dans la deuxième moitié du 19e siècle pour les parcs publics notamment. Nous sommes ici sur les anciennes fortifications, en partie transformées en parc avec quelques animaux. La maison des chèvres de ce parc, justement, tout en bois. Dans l’ombre sur le tronc d’arbres, trois petits chevreaux. Et juste à côté, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la statue de

La maison des chèvres de ce parc, justement, tout en bois. Dans l’ombre sur le tronc d’arbres, trois petits chevreaux. Et juste à côté, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à la statue de  Un petit regard quand même sur la plage du centre ville, tout juste ratissée le maton pour enlever les mégots et autres déchets laissés par les gens inciviques…

Un petit regard quand même sur la plage du centre ville, tout juste ratissée le maton pour enlever les mégots et autres déchets laissés par les gens inciviques… Retour dans la vieille ville en franchissant cette passerelle en bois…

Retour dans la vieille ville en franchissant cette passerelle en bois… Une autre villa avec beaucoup de bois d’œuvre le long des remparts…

Une autre villa avec beaucoup de bois d’œuvre le long des remparts… Le totem en bois du jardin des plantes (dans la cour du muséum d’histoire naturelle, où vous pourrez aussi voir

Le totem en bois du jardin des plantes (dans la cour du muséum d’histoire naturelle, où vous pourrez aussi voir  Dans le même jardin, des jeux d’enfant en bois, ça change des jeux en plastique, non?

Dans le même jardin, des jeux d’enfant en bois, ça change des jeux en plastique, non? J’ai eu la flemme (j’ai quand même marché plus de 25 km sur cette journée…) d’aller jusqu’aux Minimes (je sais, j’aurais pu prendre le

J’ai eu la flemme (j’ai quand même marché plus de 25 km sur cette journée…) d’aller jusqu’aux Minimes (je sais, j’aurais pu prendre le  … vu de plus loin (là, c’était en arrivant de la

… vu de plus loin (là, c’était en arrivant de la  Ah, et avant de vous emmener à Poitiers, je n’ai pas résisté, un petit rab pour les

Ah, et avant de vous emmener à Poitiers, je n’ai pas résisté, un petit rab pour les  Pour Poitiers, j’ai pris l’option des devantures… en commençant par celle-ci rue de la Tranchée, très abîmée et abandonnée…

Pour Poitiers, j’ai pris l’option des devantures… en commençant par celle-ci rue de la Tranchée, très abîmée et abandonnée… En voici une autre abandonnée dans un bel ensemble de boiseries rue de la Tête-Noire, avec la devanture de la boutique, la porte et les volets…

En voici une autre abandonnée dans un bel ensemble de boiseries rue de la Tête-Noire, avec la devanture de la boutique, la porte et les volets… Je n’ai bien sûr pas oublié de photographier la devanture très bien entretenue, elle, et très ouvragée, de la pharmacie de la rue Carnot (celle que je fréquente). [PS : en mai 2012, elle a subi un

Je n’ai bien sûr pas oublié de photographier la devanture très bien entretenue, elle, et très ouvragée, de la pharmacie de la rue Carnot (celle que je fréquente). [PS : en mai 2012, elle a subi un

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d’Aulnay, en Charente-Maritime (mais dans l’ancien Poitou historique), par

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois d’Aulnay, en Charente-Maritime (mais dans l’ancien Poitou historique), par  Allez, on s’approche un peu…

Allez, on s’approche un peu… … encore un peu plus, les chapiteaux seront pour une autre fois… Vous voyez au centre, vous le reconnaissez? Facile, c’est dans le titre de l’article… et c’est quasiment le seul à être représenté comme ça…

… encore un peu plus, les chapiteaux seront pour une autre fois… Vous voyez au centre, vous le reconnaissez? Facile, c’est dans le titre de l’article… et c’est quasiment le seul à être représenté comme ça…

La

La  Cela faisait des mois (depuis mars…) que je n’étais pas allée

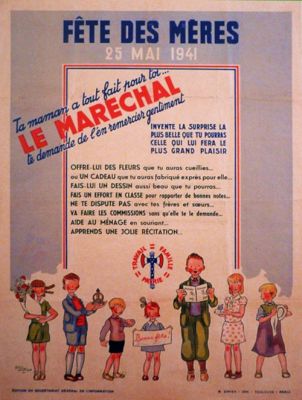

Cela faisait des mois (depuis mars…) que je n’étais pas allée  Mon article étant un peu long, je le coupe en deux, qui paraîtront à une demi-heure d’intervalle… Pas d’article sur Poitiers aujourd’hui… mais il y en aura un demain. Pour les fanatiques de la fête des mères, passez la lecture et revenez demain, je risque de vous fâcher…

Mon article étant un peu long, je le coupe en deux, qui paraîtront à une demi-heure d’intervalle… Pas d’article sur Poitiers aujourd’hui… mais il y en aura un demain. Pour les fanatiques de la fête des mères, passez la lecture et revenez demain, je risque de vous fâcher… La Tentation est attribuée à la seule Ève, qui aurait cédé aux propos du serpent, incarnation du diable et de Satan, en mangeant le fruit défendu, alors qu’Adam aussi croque ce fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. La preuve

La Tentation est attribuée à la seule Ève, qui aurait cédé aux propos du serpent, incarnation du diable et de Satan, en mangeant le fruit défendu, alors qu’Adam aussi croque ce fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. La preuve

L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien

L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien  » Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le

» Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre.

À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre. De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,

De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,