Après expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles et le muséum d’histoire naturelle, retournons vers le musée des Beaux-Arts, installé dans les anciens bâtiments du 18e siècle de l’évêché, les tours de la cathédrale Saint-Gatien apparaissent…

Après expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles et le muséum d’histoire naturelle, retournons vers le musée des Beaux-Arts, installé dans les anciens bâtiments du 18e siècle de l’évêché, les tours de la cathédrale Saint-Gatien apparaissent…

Cela fait des années, et c’est peu dire, que la façade est recouverte d’échafaudages.

La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle.

La cathédrale actuelle a été construit principalement entre le 13e et le 16e siècle. Elle fait suite à un premier édifice construit en bordure du rempart du bas Empire romain, fondée par (saint) Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de (saint) Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590 ; elle porte alors le vocable de saint Maurice. Une cathédrale romane lui succéda au 12e siècle, comme dans beaucoup de grandes villes médiévales, mais elle connut une brève existence. Gravement endommagée par un incendie en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre (également comte d’Anjou), elle est détruite (sauf les deux premières travées de la nef) et progressivement remplacée par la cathédrale telle qu’on la voit aujourd’hui. Cette réutilisation partielle de l’édifice antérieur explique la plus faible largeur de la nef par rapport au chœur, et la forme très trapézoïdale de la croisée du transept. Les travaux de reconstruction commencent par les tours dès les années 1170 (mais celles que l’on voit aujourd’hui ont été reconstruites au 16e siècle, sauf la base qui date donc du dernier quart du 12e siècle). Puis vient le tout du chœur, élément le plus important pour la liturgie, entre 1236 à 1279. Les travaux se poursuivent par la nef, les bas-côtés, les chapelles, puis la reconstruction des tours. Au milieu du 14e siècle (en 1356), elle prend le nom de saint Gatien, premier évêque de Tours. À l’intérieur, ne pas rater les vitraux (oups, les verrières, pour les puristes), le tombeau des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne (initialement, ce tombeau se trouvait dans la basilique Saint-Martin et a été déplacé en 1815 dans la cathédrale) et le grand orgue daté du début du 16e siècle.

Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du centre des monuments nationaux, l’entrée se fait dans le bas-côté nord de la cathédrale. Il a été reconstruit entre 1442 (galerie ouest et aile nord achevés vers 1460) et 1524 (escalier à jours dans l’angle nord-est du cloître à la façon de l’escalier du château de Blois, mais oups, photo floue, j’en referai une la prochaine fois) et montre un curieux mélange d’architecture gothique (tardive) et Renaissance. Il porte le nom de cloître de la Psalette, en raison des psaumes qu’on y chantait. Au-dessus de la galerie du cloître se trouvait la bibliothèque des chanoines. Des copies (qui ont bien mal vieilli) des superbes manuscrits enluminés produits ici y sont présentées.

Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le cloître des chanoines. Pour la visite, placée sous la responsabilité du centre des monuments nationaux, l’entrée se fait dans le bas-côté nord de la cathédrale. Il a été reconstruit entre 1442 (galerie ouest et aile nord achevés vers 1460) et 1524 (escalier à jours dans l’angle nord-est du cloître à la façon de l’escalier du château de Blois, mais oups, photo floue, j’en referai une la prochaine fois) et montre un curieux mélange d’architecture gothique (tardive) et Renaissance. Il porte le nom de cloître de la Psalette, en raison des psaumes qu’on y chantait. Au-dessus de la galerie du cloître se trouvait la bibliothèque des chanoines. Des copies (qui ont bien mal vieilli) des superbes manuscrits enluminés produits ici y sont présentées.

En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.

En sortant du cloître, n’oubliez pas d’admirer à nouveau les tours de la cathédrale.

Pour aller plus loin : mes collègues du service de l’inventaire de la région Centre ont numérisé et mis à la disposition de chacun le dossier sur la cathédrale. Vous pouvez aussi feuilleter les dossiers du tombeau des enfants de Charles VIII ou de l’orgue.

Tours

En 2009 : abbaye Saint-Julien, les expositions Max Ernst, Yves Elléouët et sur la fondation des Treilles, le muséum d’histoire naturelle, la cathédrale Saint-Gatien, la basilique Saint-Martin, la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier et la place Plumereau.

Je vous

Je vous  Voici de l’intérieur la crypte avec le

Voici de l’intérieur la crypte avec le  … d’abord vers la nef et le portail nord…

… d’abord vers la nef et le portail nord… … ensuite le clocher.

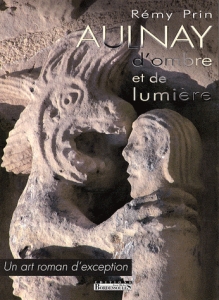

… ensuite le clocher. Continuons vers le sud. Nous arrivons à Aulnay de Saintonge… son chevet à l’est…

Continuons vers le sud. Nous arrivons à Aulnay de Saintonge… son chevet à l’est… … le portail à l’ouest (sur l’arcature nord se trouve la

… le portail à l’ouest (sur l’arcature nord se trouve la  … et un détail de la voussure du portail situé sur le mur sud du transept l’église, avec ses monstres, les Vieillards de l’apocalypse, c’est souvent celui-ci qui est montré et commenté.

… et un détail de la voussure du portail situé sur le mur sud du transept l’église, avec ses monstres, les Vieillards de l’apocalypse, c’est souvent celui-ci qui est montré et commenté. Encore quelques kilomètres vers le sud et vous arrivez à Saint-Jean-d’Angély, la célèbre abbaye romane a été détruite pendant les guerres de religion en 1568, et la reconstruction de l’église n’a jamais été achevée, vous voyez ici la façade… qui ouvre sur du vide…

Encore quelques kilomètres vers le sud et vous arrivez à Saint-Jean-d’Angély, la célèbre abbaye romane a été détruite pendant les guerres de religion en 1568, et la reconstruction de l’église n’a jamais été achevée, vous voyez ici la façade… qui ouvre sur du vide… … et la façade moderne des bâtiments abbatiaux.

… et la façade moderne des bâtiments abbatiaux. Je participe pour trois jours à l’université d’automne des médiateurs du patrimoine en Poitou-Charentes, cette année entre Poitiers, Saint-Jean-d’Angély et Saintes… Ce soir est inaugurée au Centre de culture européenne, dans l’ancienne abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély (je ne vous mets pas le lien, le site manque de mise à jour…), et jusqu’au 4 novembre, l’exposition « Le motif & l’image », un parcours audiovisuel et poétique à travers l’art roman en Poitou-Charentes, l’art arménien, l’art des terres d’Islam proposé par Rémy Prin, à découvrir

Je participe pour trois jours à l’université d’automne des médiateurs du patrimoine en Poitou-Charentes, cette année entre Poitiers, Saint-Jean-d’Angély et Saintes… Ce soir est inaugurée au Centre de culture européenne, dans l’ancienne abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély (je ne vous mets pas le lien, le site manque de mise à jour…), et jusqu’au 4 novembre, l’exposition « Le motif & l’image », un parcours audiovisuel et poétique à travers l’art roman en Poitou-Charentes, l’art arménien, l’art des terres d’Islam proposé par Rémy Prin, à découvrir  Il y a

Il y a  Si Digne-les-Bains a été fondée à l’époque romaine et est mentionnée en 78 par Pline l’Ancien (Dinia, capitale des Bodiontici)… la ville a subi de nombreux dommages au fil des siècles, il ne reste rien de la splendeur de ses thermes romains, les guerres de religion ont fait des ravages, puis le soucis de » modernité » du 19e siècle, sans compter le bombardement américain du 16 août 1944… Le rempart de la ville haute, autour de l’ancien château devenu prison, reste lisible dans le bâti et la forme des rues, mais guère au-delà.

Si Digne-les-Bains a été fondée à l’époque romaine et est mentionnée en 78 par Pline l’Ancien (Dinia, capitale des Bodiontici)… la ville a subi de nombreux dommages au fil des siècles, il ne reste rien de la splendeur de ses thermes romains, les guerres de religion ont fait des ravages, puis le soucis de » modernité » du 19e siècle, sans compter le bombardement américain du 16 août 1944… Le rempart de la ville haute, autour de l’ancien château devenu prison, reste lisible dans le bâti et la forme des rues, mais guère au-delà. À l’extrême fin du 15e siècle, la cathédrale est déplacée du bourg de la vallée (actuelle église Notre-Dame) vers la ville haute, mais l’actuelle cathédrale Saint-Jérôme a été en grande partie reconstruite au 19e siècle et est encore en cours de travaux. la ville est plutôt morte sur le plan commercial, de nombreuses boutiques sont fermées (même la mercerie, pour cause de retraite, dit le panonceau), nous n’avons même pas croisé de curistes…

À l’extrême fin du 15e siècle, la cathédrale est déplacée du bourg de la vallée (actuelle église Notre-Dame) vers la ville haute, mais l’actuelle cathédrale Saint-Jérôme a été en grande partie reconstruite au 19e siècle et est encore en cours de travaux. la ville est plutôt morte sur le plan commercial, de nombreuses boutiques sont fermées (même la mercerie, pour cause de retraite, dit le panonceau), nous n’avons même pas croisé de curistes… Si vous passez par là (mais passe-t-on à Digne-les-Bains ?), jetez quand même un coup d’œil à l’ancienne cathédrale devenue église Notre-Dame-du-Bourg (quand même classée sur la première liste de monuments historiques de 1840) et visitez la crypte si possible (fermée aux heures où je fus libre)…

Si vous passez par là (mais passe-t-on à Digne-les-Bains ?), jetez quand même un coup d’œil à l’ancienne cathédrale devenue église Notre-Dame-du-Bourg (quand même classée sur la première liste de monuments historiques de 1840) et visitez la crypte si possible (fermée aux heures où je fus libre)… Et aussi à la fontaine monumentale, pas très loin, inscrite monument historique en 1927, qui date du 19e siècle.

Et aussi à la fontaine monumentale, pas très loin, inscrite monument historique en 1927, qui date du 19e siècle. Avant le

Avant le  En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les

En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les  La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)…

La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)… … à visiter surtout pour ses graffiti…

… à visiter surtout pour ses graffiti… … et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte.

… et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte. Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas…

Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas… Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la

Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la  La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux.

La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux. La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie.

La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie. Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès.

Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès. Alors,

Alors,  Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le

Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le  Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les

Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les  Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange…

Désolée, sur mon ordinateur, les images sont dans l’ordre mais pas en face des textes avec Firefox, la mise en page semble ne fonctionner qu’avec Internet Explorer, étrange… Et voici un détail du dragon.

Et voici un détail du dragon. Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan.

Pour les amateurs de dragons, dans la même travée, à côté de Jeanne-d’Arc, se trouve une autre statue du 19e siècle ou du début du 20e siècle, en plâtre, représentant Saint-Michel terrassant le dragon, ici au premier plan. La voici de plus près.

La voici de plus près. Je vous ai même fait un détail.

Je vous ai même fait un détail. L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place…

L’archivolte (la partie qui fait le tour de l’arc) est couverte de dragons divers et variés. Voici un petit aperçu, il faudra aller voir les autres sur place… Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau.

Et si vous faites le tour de l’église, sur la fenêtre nord de l’abside, un dragon (parce qu’il a un corps de serpent et des ailes) d’une forme un peu particculière, avec une tête de bouc. Pour être plus précise, non pas un, mais deux dragons dont les têtes se rencontrent sur l’arête du chapiteau. Mercredi prochain, 22 juillet 2009, une éclipse totale du soleil sera visible en Chine, ce sera la plus longue éclipse totale du siècle, d’après les astronomes.

Mercredi prochain, 22 juillet 2009, une éclipse totale du soleil sera visible en Chine, ce sera la plus longue éclipse totale du siècle, d’après les astronomes. Direction l’

Direction l’ La lune lui fait face, elle est représentée en buste, émergeant elle aussi des flots, sous les traits d’une femme avec des cheveux longs qui semblent recouverts d’un voile. Elle tient à deux mains un croissant de lune.

La lune lui fait face, elle est représentée en buste, émergeant elle aussi des flots, sous les traits d’une femme avec des cheveux longs qui semblent recouverts d’un voile. Elle tient à deux mains un croissant de lune. Un peu d’histoire (bis), même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire (bis), même si je reparlerai de cette église : mentionnée au Xe siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape  Retour sur la façade occidentale de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. En-dessous de

Retour sur la façade occidentale de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. En-dessous de  Vous voyez les flots ? Les sirènes romanes peuvent avoir un corps d’oiseau (à cause de son chant) ou de poisson (comme celle qu’Ulysse a affronté), une tête d’homme ou de femme. Ici, il y a la tête principale, grimaçante, et une petite tête de profil à l’extrémité de chacune des deux queues… Gare à la tentation du chant des sirènes, pas seulement à celle du

Vous voyez les flots ? Les sirènes romanes peuvent avoir un corps d’oiseau (à cause de son chant) ou de poisson (comme celle qu’Ulysse a affronté), une tête d’homme ou de femme. Ici, il y a la tête principale, grimaçante, et une petite tête de profil à l’extrémité de chacune des deux queues… Gare à la tentation du chant des sirènes, pas seulement à celle du  Et si je vous le montre sous un angle en contre-plongée, que pensez-vous de ses grandes dents?

Et si je vous le montre sous un angle en contre-plongée, que pensez-vous de ses grandes dents?