Avec ce livre, j’alimente ma page des prix Nobel de littérature (1998 pour José Saramago) et celle de mon tour du monde en lecture, défi organisé par Livresque. J’ai emprunté le livre à la médiathèque et même renouvelé le premier emprunt de trois semaines…

Avec ce livre, j’alimente ma page des prix Nobel de littérature (1998 pour José Saramago) et celle de mon tour du monde en lecture, défi organisé par Livresque. J’ai emprunté le livre à la médiathèque et même renouvelé le premier emprunt de trois semaines…

Le livre : Pérégrinations portugaises de José Saramago, traduit du portugais par Geneviève Leibrich, éditions du Seuil (possibilité de lire le premier chapitre), 441 pages, 2003, ISBN 9782020474245.

L’histoire : à une époque non précisée, disons quelque part dans la deuxième moitié du 20e siècle, mais avant 1992 (le narrateur passe vite dans la vallée de la Coã, sans signaler les gravures préhistoriques découvertes cette année là lors d’un projet de barrage, p. 193), à travers le Portugal. Le voyageur visite son pays, décrit les paysages, le patrimoine (surtout de petites églises rurales), les hommes et les femmes qu’il croise, les auberges et hôtels…

Mon avis : je dois vous avouer que j’ai craqué vers la page 350 et abandonné le livre… quitte à le reprendre peut-être si un jour je décide d’aller me promener au Portugal… autrement que pour l’exposition universelle de Lisbonne ou par la lecture du blog de Défi de toile. C’est surtout le style que je ne supportai plus, « le voyageur » qui apparaît trois à quatre fois par page comme sujet des phrases. Et puis, la recherche de l’homme ou de la femme des clefs (celui qui détient la clef de l’église habituellement fermée), la description des églises romanes, gothiques et manuelliennes devient lassante (et me rappelle peut-être un peu trop le quotidien au boulot?). Pourtant, j’ai bien aimé quelques passages, comme la comparaison d’une église à une « immense tortue […] avec des murs très épais et d’énormes contreforts qui sont les pattes de la bête » (Malhadas, p. 16). J’étais contente, p. 34, « le voyageur […] n’est pas très sensible aux exubérances baroques » (moi non plus), mais il enchaîne « […] plus tard, il se repentira de ce qu’il a dit et reconnaîtra la dignité particulière de l’art baroque ». Grosse coquille page 38 (la faute au correcteur de l’éditeur…) : « à des lieux [pour des lieues] à la ronde ». Page 91, il m’agace, je ne peux l’approuver, il suggère de démonter des églises non entretenues et de les remonter dans des endroits où les gens y seraient plus sensibles, une solution absurde, à mon avis… Page 124, il n’est pas sensible aux émaux de Limoges, pourtant, ils sont de véritables prouesses techniques, même si on peut ne pas aimer leur esthétisme, le travail des orfèvres y est toujours remarquable. Bon, j’arrête là, j’aurais encore pu vous parler de la noria (au sens propre) page 255 ou de pèlerinage à Fatima qui s’étire à partir de la page 260.

Ce livre entre dans le cadre du défi du tour du monde des livres, organisé par Livresque, au titre du Portugal.

Ce livre entre dans le cadre du défi du tour du monde des livres, organisé par Livresque, au titre du Portugal.

L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils

L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils  Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête.

Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête. Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche.

Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche. La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine.

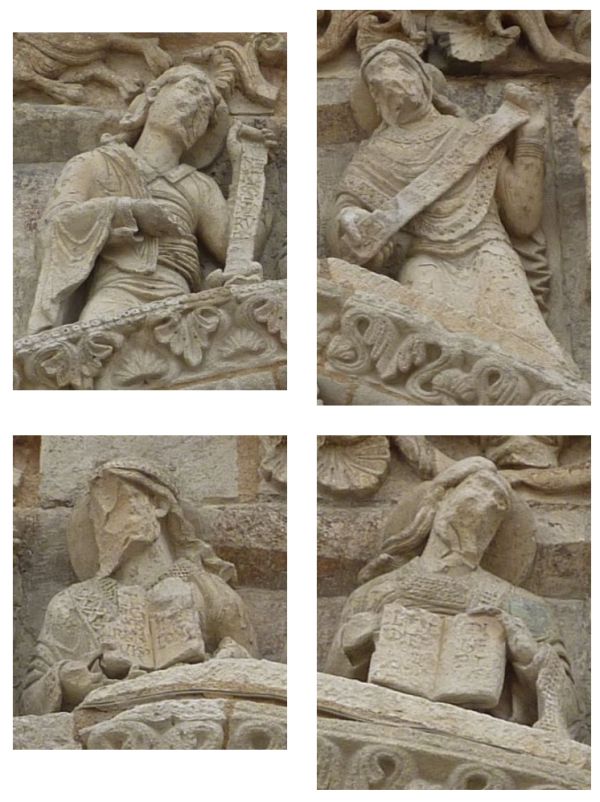

La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine. Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par  Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO. Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0. Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par

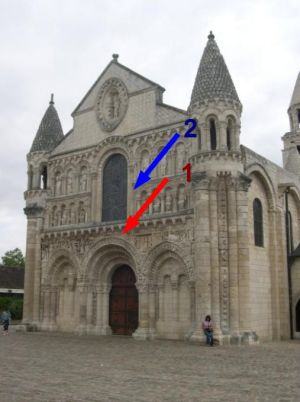

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par  Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation.

Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation. Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent. Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la

Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la  Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

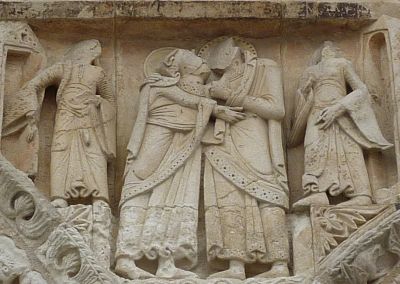

Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX. Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve  Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la  D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth. Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de  L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien

L’église Saint-Pierre d’Aulnay, en Charente-Maritime, est l’une des églises romanes (enfin, en très grande partie romane) de la région Poitou-Charentes que je préfère, où je me sens bien  » Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le

» Il y a là-haut le couple d’amoureux qui côtoie le À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre.

À sa droite, sur le cinquième modillon, se trouve le soldat du poème, armé d’une courte épée et protégé par un bouclier dont la forme rappelle ceux des vertus sur la baie juste au-dessus, au deuxième niveau du mur sud du transept sud, ou encore celles du portail de la façade occidentale, mais c’est un autre sujet pour d’autres articles. La manche droite du soldat (à gauche de l’image) tire-bouchonne un peu, il est sans doute plus à l’entraînement ou à un tournoi qu’à la guerre. De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,

De l’autre côté, sur le troisième modillon, se trouve un griffon, animal fantastique hérité de l’Antiquité à corps de lion avec une tête et des ailes d’aigle. On trouve le griffon en Mésopotamie (voir les grands griffons du palais de Darius à Suse, en Iran,  J’ai attaqué ce musée par le

J’ai attaqué ce musée par le  Tel qu’il se présente aujourd’hui, le musée Saint-Raymond est sans doute en grande partie une invention de Viollet-le-Duc, dans les années 1868-1871. Il a voulu restaurer le collège (lieu d’hébergement des étudiants n’habitant pas Toulouse) construits en 1523 sous la direction de l’architecte Louis Privat à l’emplacement d’un hôpital (nous dirions plutôt hospice de nos jours) pour les pauvres fondé en 1075 par Raimon Gairart, chanoine de Saint-Sernin, et le comte Guilhem (Guillaume) IV de Toulouse, transformé en collège probablement au 14e siècle. Le bâtiment a échappé aux destructions des bâtiments de la place pour dégager la basilique Saint-Sernin en 1852-1853. La ville de Toulouse y installa son musée des antiques en 1891. Il a été classé Monument historique en 1975.

Tel qu’il se présente aujourd’hui, le musée Saint-Raymond est sans doute en grande partie une invention de Viollet-le-Duc, dans les années 1868-1871. Il a voulu restaurer le collège (lieu d’hébergement des étudiants n’habitant pas Toulouse) construits en 1523 sous la direction de l’architecte Louis Privat à l’emplacement d’un hôpital (nous dirions plutôt hospice de nos jours) pour les pauvres fondé en 1075 par Raimon Gairart, chanoine de Saint-Sernin, et le comte Guilhem (Guillaume) IV de Toulouse, transformé en collège probablement au 14e siècle. Le bâtiment a échappé aux destructions des bâtiments de la place pour dégager la basilique Saint-Sernin en 1852-1853. La ville de Toulouse y installa son musée des antiques en 1891. Il a été classé Monument historique en 1975. Le jardin, devant le musée, est un petit écrin de verdure, même en cette journée pluvieuse de début mars…

Le jardin, devant le musée, est un petit écrin de verdure, même en cette journée pluvieuse de début mars… …une autre vue du petit bâtiment dans la cour.

…une autre vue du petit bâtiment dans la cour. Après

Après  Ici et là, quelques blocs sculptés, comme cette sirène oiseau qui tire sur le dragon (à cause de la queue de serpent)…

Ici et là, quelques blocs sculptés, comme cette sirène oiseau qui tire sur le dragon (à cause de la queue de serpent)… Pénétrons dans le cloître, situé au nord de l’église. Au milieu trône un immense pressoir. les anciens bâtiments de l’abbaye accueillent deux musées : le musée des vins de Touraine dans l’ancien cellier du 13e siècle, et le musée du musée du compagnonnage dans l’ancien dortoir. Je n’y suis pas retournée lors de ma visite d’une journée à l’automne, j’irai peut-être une prochaine fois… Vous trouverez les informations pratiques sur le

Pénétrons dans le cloître, situé au nord de l’église. Au milieu trône un immense pressoir. les anciens bâtiments de l’abbaye accueillent deux musées : le musée des vins de Touraine dans l’ancien cellier du 13e siècle, et le musée du musée du compagnonnage dans l’ancien dortoir. Je n’y suis pas retournée lors de ma visite d’une journée à l’automne, j’irai peut-être une prochaine fois… Vous trouverez les informations pratiques sur le  Du côté est de la cour, l’ancienne salle capitulaire, que l’on voit au fond de cette photographie, accueille des expositions.

Du côté est de la cour, l’ancienne salle capitulaire, que l’on voit au fond de cette photographie, accueille des expositions. … et du chevet plat.

… et du chevet plat. Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!

Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!