Je poursuis cette semaine d’avant le 11 novembre (retrouvez d’autres monuments aux morts sur cette page) avec le monument dédié « A la gloire de l’armée française / 1914-1918 » apposé sur le mur du cimetière de Passy, en marge de la place du Trocadéro à Paris. Il est l’œuvre de Paul Landowski (Paris, 1875 – Boulogne-

Je poursuis cette semaine d’avant le 11 novembre (retrouvez d’autres monuments aux morts sur cette page) avec le monument dédié « A la gloire de l’armée française / 1914-1918 » apposé sur le mur du cimetière de Passy, en marge de la place du Trocadéro à Paris. Il est l’œuvre de Paul Landowski (Paris, 1875 – Boulogne-

Je n’ai pas trouvé la signature de Landowski (il faut dire que la crasse qui recouvre le monument n’aide pas), mais j’ai repéré celle des architectes : « A Drouet, J. Derudder / P. Tabon architectes ». J’ai essayé de reconstituer dans ce document (voir ) les extraits du journal de Paul Landowski qui concerne ses multiples avancées, réflexions, modifications. Au fil des mois, il hésite, n’est pas satisfait de son travail…

Je n’ai pas trouvé la signature de Landowski (il faut dire que la crasse qui recouvre le monument n’aide pas), mais j’ai repéré celle des architectes : « A Drouet, J. Derudder / P. Tabon architectes ». J’ai essayé de reconstituer dans ce document (voir ) les extraits du journal de Paul Landowski qui concerne ses multiples avancées, réflexions, modifications. Au fil des mois, il hésite, n’est pas satisfait de son travail…

Ainsi que l’explique l’inscription, ce monument a été « érigé par le comité national / du monument à l’infanterie / fondé en 1936 devenu en 1951 / le comité national du monument / à la gloire de l’armée française / 1414-1918 ».

Ainsi que l’explique l’inscription, ce monument a été « érigé par le comité national / du monument à l’infanterie / fondé en 1936 devenu en 1951 / le comité national du monument / à la gloire de l’armée française / 1414-1918 ».

La composition s’organise autour d’une allégorie féminine (l’armée française) tenant de sa main droite une épée pointée vers le bas et dans sa main gauche un bouclier dont l’ornementation lui a donné beaucoup de mal, il a testé énormément de motifs (voir son journal mis en ligne, j’ai essayé d’extraire dans ce document ce qui concerne le Trocadéro). Il est plus ou moins parti d »un motif plutôt ornemental, symbole d’une sorte de Persée terrassant le dragon« , testé sur la maquette (journal, 29 juillet 1954). Mais il hésite, change, essaye Liberté, égalité fraternité le 30 août 1954, revient au projet initial. En décembre 1955, sur le chantier même, il hésite encore « Je mijote autour de Jeanne d’Arc et des soldats de Charles Martel et des soldats de l’an II« . Puis le 5 janvier 1956: « Mais j’ai enfin trouvé le bouclier qui portera au recto une image de Jeanne d’Arc. Le fond représente la bataille archi séculaire des champs Catalauniques« . Le 20 janvier, il décide de refaire le bouclier : « Bien que toute petite, Jeanne d’Arc prendra tout son sens symbolique. Au-dessus, la bataille des champs Catalauniques, au-dessous les soldats de l’an II (Valmy, Jemmapes)« . Le 27 janvier, il en parle encore « j’ai travaillé à la Jeanne d’Arc du bouclier. Cette composition de plus en plus heureuse. C’est ce qu’on peut appeler élever le débat. Avec ce petit détail, j’étale le sujet. C’est l’armée française reliée aux temps mérovingiens, c[‘est]-à-d[ire] aux temps où s’est forgée la France, au temps où la France est devenue une patrie (Jeanne d’Arc), au temps où la France est devenue le symbole de la Liberté (quatre-vingt-treize). La guerre de 1914-18 a été son apogée« .

La composition s’organise autour d’une allégorie féminine (l’armée française) tenant de sa main droite une épée pointée vers le bas et dans sa main gauche un bouclier dont l’ornementation lui a donné beaucoup de mal, il a testé énormément de motifs (voir son journal mis en ligne, j’ai essayé d’extraire dans ce document ce qui concerne le Trocadéro). Il est plus ou moins parti d »un motif plutôt ornemental, symbole d’une sorte de Persée terrassant le dragon« , testé sur la maquette (journal, 29 juillet 1954). Mais il hésite, change, essaye Liberté, égalité fraternité le 30 août 1954, revient au projet initial. En décembre 1955, sur le chantier même, il hésite encore « Je mijote autour de Jeanne d’Arc et des soldats de Charles Martel et des soldats de l’an II« . Puis le 5 janvier 1956: « Mais j’ai enfin trouvé le bouclier qui portera au recto une image de Jeanne d’Arc. Le fond représente la bataille archi séculaire des champs Catalauniques« . Le 20 janvier, il décide de refaire le bouclier : « Bien que toute petite, Jeanne d’Arc prendra tout son sens symbolique. Au-dessus, la bataille des champs Catalauniques, au-dessous les soldats de l’an II (Valmy, Jemmapes)« . Le 27 janvier, il en parle encore « j’ai travaillé à la Jeanne d’Arc du bouclier. Cette composition de plus en plus heureuse. C’est ce qu’on peut appeler élever le débat. Avec ce petit détail, j’étale le sujet. C’est l’armée française reliée aux temps mérovingiens, c[‘est]-à-d[ire] aux temps où s’est forgée la France, au temps où la France est devenue une patrie (Jeanne d’Arc), au temps où la France est devenue le symbole de la Liberté (quatre-vingt-treize). La guerre de 1914-18 a été son apogée« .

Elle est encadrée par des soldats des différentes armes, y compris un spahi des troupes coloniales sur son cheval, et non uniquement de l’infanterie comme prévu au départ par le comité pour l’édification du monument.

Elle est encadrée par des soldats des différentes armes, y compris un spahi des troupes coloniales sur son cheval, et non uniquement de l’infanterie comme prévu au départ par le comité pour l’édification du monument.

A gauche, un sapeur avec sa tenue complète (y compris une semelle de chaussure qui dépasse de son sac à dos) et sa pioche.

A gauche, un sapeur avec sa tenue complète (y compris une semelle de chaussure qui dépasse de son sac à dos) et sa pioche.

A droite, une femme soutient un soldat mourant (déjà mort?) dénudé.

A droite, une femme soutient un soldat mourant (déjà mort?) dénudé.

Photographies d’octobre 2010.

PS: voir des extraits du journal de Paul Landowski au fur et à mesure de l’avancée de ce monument

Une bande dessinée trouvée dans les bacs de la

Une bande dessinée trouvée dans les bacs de la

Il y a quelques semaines,

Il y a quelques semaines,  Le monument porte la signature de

Le monument porte la signature de  Le monument en pierre (du calcaire provenant de Pouillenay, en Bourgogne, d’après le dossier des archives de Vendée) se compose d’un groupe sculpté sur un rocher, au sommet se tient Georges Clemenceau, encadré un cran plus bas par des soldats, un caporal un peu au-dessus et à l’écart des cinq (d’après le dossier, je n’en vois que quatre sur les photographies et les cartes postales du dossier en ligne…) hommes de troupe tout en bas, des Poilus originaires de Vendée.

Le monument en pierre (du calcaire provenant de Pouillenay, en Bourgogne, d’après le dossier des archives de Vendée) se compose d’un groupe sculpté sur un rocher, au sommet se tient Georges Clemenceau, encadré un cran plus bas par des soldats, un caporal un peu au-dessus et à l’écart des cinq (d’après le dossier, je n’en vois que quatre sur les photographies et les cartes postales du dossier en ligne…) hommes de troupe tout en bas, des Poilus originaires de Vendée. Sur ces deux vues, on voit bien le détachement hiérarchique… les soldats en bas, Clemenceau en haut, et le caporal à un niveau intermédiaire, détaché de ses hommes et semblant en admiration devant Clemenceau, chapeauté et appuyé sur sa canne.

Sur ces deux vues, on voit bien le détachement hiérarchique… les soldats en bas, Clemenceau en haut, et le caporal à un niveau intermédiaire, détaché de ses hommes et semblant en admiration devant Clemenceau, chapeauté et appuyé sur sa canne. Les soldats portent tout leur équipement, du fusil au barda en passant par les cartouchières (à comparer par exemple à l’équipement de Poilu du

Les soldats portent tout leur équipement, du fusil au barda en passant par les cartouchières (à comparer par exemple à l’équipement de Poilu du

Le monument aux morts des Sables-d’Olonne se trouve aujourd’hui dans le jardin de la Liberté, à l’est du centre-ville. Je l’ai photographié il y a juste deux ans, j’y étais allée après le

Le monument aux morts des Sables-d’Olonne se trouve aujourd’hui dans le jardin de la Liberté, à l’est du centre-ville. Je l’ai photographié il y a juste deux ans, j’y étais allée après le  Le monument porte la signature de Maurice Legendre (1875-1964), un sculpteur dont je vous reparlerai pour plusieurs immeubles à Angers (voir l’

Le monument porte la signature de Maurice Legendre (1875-1964), un sculpteur dont je vous reparlerai pour plusieurs immeubles à Angers (voir l’

Voici un détail des bustes, têtes et casques de Poilus qui émergent du socle… asses lugubre, impression renforcée par le granite sombre et le ciel gris lors de ma visite aux Sables-d’Olonne…

Voici un détail des bustes, têtes et casques de Poilus qui émergent du socle… asses lugubre, impression renforcée par le granite sombre et le ciel gris lors de ma visite aux Sables-d’Olonne… Dans un angle de la place, un immeuble porte une stèle avec un médaillon commémoratif également de 1914-1918.

Dans un angle de la place, un immeuble porte une stèle avec un médaillon commémoratif également de 1914-1918.

Je vais vous présenter aujourd’hui deux monuments aux morts de 1914-1918 formés d’une colonnade en hémicycle, sans statue au centre.

Je vais vous présenter aujourd’hui deux monuments aux morts de 1914-1918 formés d’une colonnade en hémicycle, sans statue au centre. En revanche, il vaut mieux ne pas faire le tour du monument, l’arrière sert de latrines et de dépotoir, manque de respect et/ou manque d’entretien… Pas reluisant en tout cas. Si on contourne complètement le monument, à quelques dizaines de mètres se trouvent le monument à la gloire de la résistance jurassienne, beaucoup plus intéressant, et un autre dédié aux morts en Afrique du Nord entre 1952 et 1962… mais je vous en parlerai une autre fois.

En revanche, il vaut mieux ne pas faire le tour du monument, l’arrière sert de latrines et de dépotoir, manque de respect et/ou manque d’entretien… Pas reluisant en tout cas. Si on contourne complètement le monument, à quelques dizaines de mètres se trouvent le monument à la gloire de la résistance jurassienne, beaucoup plus intéressant, et un autre dédié aux morts en Afrique du Nord entre 1952 et 1962… mais je vous en parlerai une autre fois. Partons maintenant à Toulouse… Je vous ai déjà montré le monument aux morts de Haute-Garonne inauguré en 1928 avec une

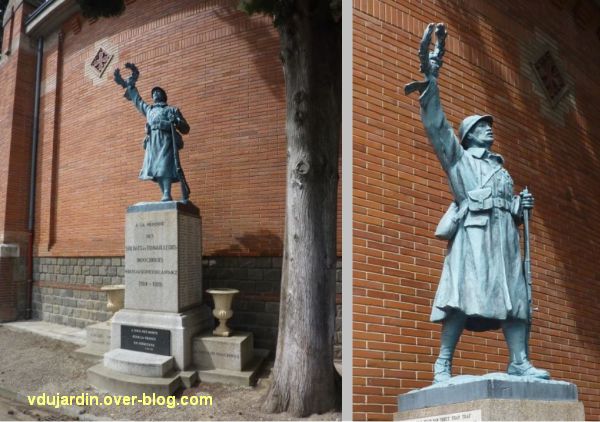

Partons maintenant à Toulouse… Je vous ai déjà montré le monument aux morts de Haute-Garonne inauguré en 1928 avec une  Derrière le monument se trouve le monument « à la mémoire / des / soldats et travailleurs / indochinois / morts au service de la France / 1914-1918 ». Il rappelle la présence d’une importante communauté indochinoise à Toulouse, d’un hôpital à Blagnac qui soignait notamment des combattants de l’ex-Empire colonial français, et plus particulièrement des « soldats annamites » (indochinois). Rappelons que 70.000 soldats des troupes coloniales sont morts pour la France en 1914-1918. J’ai vu une carte postale qui montrait ce monument au sein d’un cimetière militaire, je ne sais pas quand il a été déménagé au cimetière de Salonique.

Derrière le monument se trouve le monument « à la mémoire / des / soldats et travailleurs / indochinois / morts au service de la France / 1914-1918 ». Il rappelle la présence d’une importante communauté indochinoise à Toulouse, d’un hôpital à Blagnac qui soignait notamment des combattants de l’ex-Empire colonial français, et plus particulièrement des « soldats annamites » (indochinois). Rappelons que 70.000 soldats des troupes coloniales sont morts pour la France en 1914-1918. J’ai vu une carte postale qui montrait ce monument au sein d’un cimetière militaire, je ne sais pas quand il a été déménagé au cimetière de Salonique. Il porte la signature du

Il porte la signature du  Mais ici, nous ne sommes pas face à une œuvre en série, mais bien d’une œuvre originale. Le soldat, aux traits asiatiques, s’appuie de la main gauche sur son fusil, brandit de la main droite une couronne végétale constituée de branches de chêne et de laurier, fermée par une cocarde aux chiffres de la République (RF). Il porte ses décorations et un casque colonial.

Mais ici, nous ne sommes pas face à une œuvre en série, mais bien d’une œuvre originale. Le soldat, aux traits asiatiques, s’appuie de la main gauche sur son fusil, brandit de la main droite une couronne végétale constituée de branches de chêne et de laurier, fermée par une cocarde aux chiffres de la République (RF). Il porte ses décorations et un casque colonial. Place Beaulieu à Angoulême, au bout du plateau dominant la Charente, non loin du lycée Guez-de-Balzac, se dresse l’imposant monument aux morts de 1914-1918. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870, dit

Place Beaulieu à Angoulême, au bout du plateau dominant la Charente, non loin du lycée Guez-de-Balzac, se dresse l’imposant monument aux morts de 1914-1918. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870, dit  C’est finalement le projet arrivé en quatrième et dernière position, proposé par l’architecte Breil, qui est mis en œuvre non pas par lui, mais par l’architecte Roger Baleix et le sculpteur

C’est finalement le projet arrivé en quatrième et dernière position, proposé par l’architecte Breil, qui est mis en œuvre non pas par lui, mais par l’architecte Roger Baleix et le sculpteur

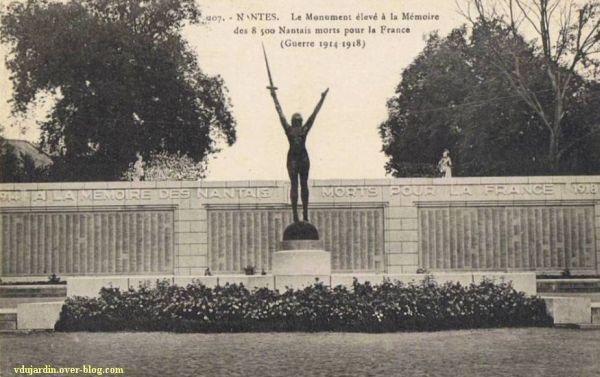

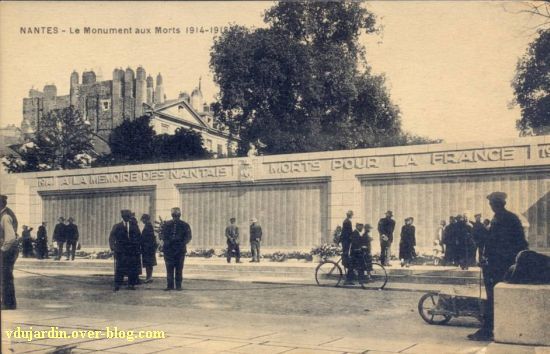

La mise en scène était différente à l’origine, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. En mai 1927, la ville de Nantes avait acheté un tirage de la Délivrance de Émile [Oscar] Guillaume (1867-1942), réalisée après la première bataille de la Marne et éditée par la fonderie Barbedienne. Plusieurs villes (Amiens, Bruxelles, Colmar, Liège, Lille, Metz, Reims, Mézières, Saint-Quentin, Strasbourg et Verdun) l’avaient commandée dès 1919, d’après le catalogue du fondeur.

La mise en scène était différente à l’origine, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. En mai 1927, la ville de Nantes avait acheté un tirage de la Délivrance de Émile [Oscar] Guillaume (1867-1942), réalisée après la première bataille de la Marne et éditée par la fonderie Barbedienne. Plusieurs villes (Amiens, Bruxelles, Colmar, Liège, Lille, Metz, Reims, Mézières, Saint-Quentin, Strasbourg et Verdun) l’avaient commandée dès 1919, d’après le catalogue du fondeur. Son histoire à Nantes est compliquée et rapportée en partie sur le site des

Son histoire à Nantes est compliquée et rapportée en partie sur le site des  Elle est finalement restaurée en 1980, les bras sont restitués par le sculpteur Douillard et les fondeurs Douet, Heuz, Bertrand et Flasquin. En 1987, elle est installée sur l’extrémité est de l’Île de Nantes, à l’angle sud-est de l’hôtel de Région. Vous pouvez la voir également sur

Elle est finalement restaurée en 1980, les bras sont restitués par le sculpteur Douillard et les fondeurs Douet, Heuz, Bertrand et Flasquin. En 1987, elle est installée sur l’extrémité est de l’Île de Nantes, à l’angle sud-est de l’hôtel de Région. Vous pouvez la voir également sur  Elle est sur un socle beaucoup plus haut qu’à l’origine, mais j’ai quand même pu en prendre quelques vues… Elle est certes nue, mais je ne vois pas en quoi elle a pu déchaîner un tel rejet dans les années 1920…

Elle est sur un socle beaucoup plus haut qu’à l’origine, mais j’ai quand même pu en prendre quelques vues… Elle est certes nue, mais je ne vois pas en quoi elle a pu déchaîner un tel rejet dans les années 1920… Sur le socle est portée une inscription impossible à lire vue la position actuelle du socle…

Sur le socle est portée une inscription impossible à lire vue la position actuelle du socle…