Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de l’expédition Glen Baxter en juin 2010. Comme je vous l’ai déjà dit, l’ancien musée dans l’hôtel de ville était devenu trop petit. L’ancien couvent Sainte-Croix, qui venait d’être libéré par les sœurs (installées depuis lors à la Cossonière à Saint-Benoît), est choisi pour accueillir le nouveau musée, qui a ouvert en 1974. L’architecte Jean Monge (1916-1991) a détruit les bâtiments du 19e siècle mais maintenu une grande cour rappelant l’ancien cloître. Bon, béton brut, parfois avec des effets de cannelures, labyrinthe à l’intérieur, sauvegarde de justesse des vestiges archéologiques gallo-romains (le comble pour un musée avec des collections archéologiques aurait été de les détruire), je ne le trouve pas terrible au niveau de l’architecture. Mais vous pouvez profiter en ce moment (et jusqu’au 5 février 2012) des salles rénovées sur le Moyen-Âge et d’une exposition sur le thème de l’âge roman en Poitou-Charentes, qui est accompagnée d’un très beau catalogue.

Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de l’expédition Glen Baxter en juin 2010. Comme je vous l’ai déjà dit, l’ancien musée dans l’hôtel de ville était devenu trop petit. L’ancien couvent Sainte-Croix, qui venait d’être libéré par les sœurs (installées depuis lors à la Cossonière à Saint-Benoît), est choisi pour accueillir le nouveau musée, qui a ouvert en 1974. L’architecte Jean Monge (1916-1991) a détruit les bâtiments du 19e siècle mais maintenu une grande cour rappelant l’ancien cloître. Bon, béton brut, parfois avec des effets de cannelures, labyrinthe à l’intérieur, sauvegarde de justesse des vestiges archéologiques gallo-romains (le comble pour un musée avec des collections archéologiques aurait été de les détruire), je ne le trouve pas terrible au niveau de l’architecture. Mais vous pouvez profiter en ce moment (et jusqu’au 5 février 2012) des salles rénovées sur le Moyen-Âge et d’une exposition sur le thème de l’âge roman en Poitou-Charentes, qui est accompagnée d’un très beau catalogue.

Dans l’entrée du musée, voici…

Dans l’entrée du musée, voici…

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à voir ici, le couple ayant habité près d’Annecy). Sur la base de ce plâtre, Évariste Jonchère a été chargé de réaliser un bronze pour le fronton de scène du théâtre du palais de Chaillot réalisé pour l’exposition internationale de 1937. Mais il a pris du retard pour confier son œuvre au fondeur Alexis Rudier (je vous ai montré sa marque de fondeur pour sur la statue du maréchal Joffre à Paris, je ne l’ai pas trouvée ici). Aussi, c’est une version en plâtre patiné qui a été réalisée et qui se trouve aujourd’hui au musée de Mont-de-Marsan (voir dans le dossier sans photographie dans la base Joconde). L’artiste a néanmoins terminé son œuvre qui a été fondue en 1938. C’est celle-ci qui se trouve à Poitiers. Elle diffère légèrement du plâtre patiné. Certains historiens de l’art ont donné comme titre à cette œuvre Apollon musagète, titre réfuté par Mme Jonchère. Le musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt présente un autre plâtre préparatoire de cette œuvre, j’en ai trouvé par hasard la mention page 42 du livret pédagogique du musée. Comme je ne suis pas allée la voir, je ne peux pas préciser de quelle variante il s’agit.

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à voir ici, le couple ayant habité près d’Annecy). Sur la base de ce plâtre, Évariste Jonchère a été chargé de réaliser un bronze pour le fronton de scène du théâtre du palais de Chaillot réalisé pour l’exposition internationale de 1937. Mais il a pris du retard pour confier son œuvre au fondeur Alexis Rudier (je vous ai montré sa marque de fondeur pour sur la statue du maréchal Joffre à Paris, je ne l’ai pas trouvée ici). Aussi, c’est une version en plâtre patiné qui a été réalisée et qui se trouve aujourd’hui au musée de Mont-de-Marsan (voir dans le dossier sans photographie dans la base Joconde). L’artiste a néanmoins terminé son œuvre qui a été fondue en 1938. C’est celle-ci qui se trouve à Poitiers. Elle diffère légèrement du plâtre patiné. Certains historiens de l’art ont donné comme titre à cette œuvre Apollon musagète, titre réfuté par Mme Jonchère. Le musée des années 1930 de Boulogne-Billancourt présente un autre plâtre préparatoire de cette œuvre, j’en ai trouvé par hasard la mention page 42 du livret pédagogique du musée. Comme je ne suis pas allée la voir, je ne peux pas préciser de quelle variante il s’agit.

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

PS: à deux pas de là, sur le mur de la cour de la MJC Le Local (rue Saint-Pierre-le-Puellier à Poitiers), vous pouvez voir un peu sur le même thème la frise sculptée de Jean Claro…

Pour en savoir plus : Evariste Jonchère, 1892-1956 : premier Grand Prix de Rome de Sculpture en 1925, catalogue de l’exposition au musée Sainte-Croix à Poitiers, 24 mars – 18 mai 1987, sous la direction de Blandine Chavanne et Bruno Gaudichon.

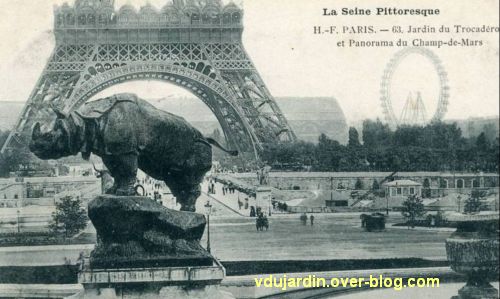

Je vous ai montré l’autre jour l’ancienne fontaine du Trocadéro, construite en 1878 et détruite en 1935. Sur le parvis du musée d’Orsay ont été réunis trois des quatre statues qui la composait, le cheval à la herse de Pierre Rouillard, l’éléphant pris au piège d’Emmanuel Frémiet, le rhinocéros de Henri Alfred Jacquemart, le bœuf d’Auguste Cain (oui, le sculpteur des tigres chimères de l’hôtel de ville de Poitiers) est désormais à Nîmes. Après le cheval, je poursuis avec le rhinocéros, d’abord sur une carte postale ancienne à son ancien emplacement…

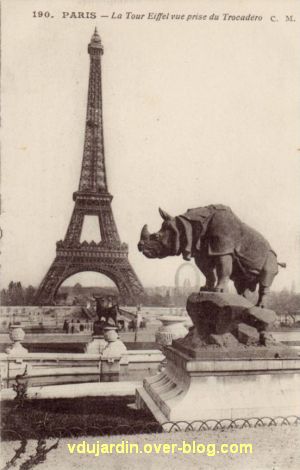

Je vous ai montré l’autre jour l’ancienne fontaine du Trocadéro, construite en 1878 et détruite en 1935. Sur le parvis du musée d’Orsay ont été réunis trois des quatre statues qui la composait, le cheval à la herse de Pierre Rouillard, l’éléphant pris au piège d’Emmanuel Frémiet, le rhinocéros de Henri Alfred Jacquemart, le bœuf d’Auguste Cain (oui, le sculpteur des tigres chimères de l’hôtel de ville de Poitiers) est désormais à Nîmes. Après le cheval, je poursuis avec le rhinocéros, d’abord sur une carte postale ancienne à son ancien emplacement… Et une autre vue ancienne…

Et une autre vue ancienne…

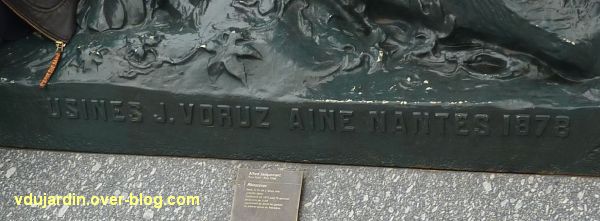

Il porte la signature « A. Jacquemart 76 » (ou 1878?, mais ça semble bien être 76, l’année de la commande plutôt que celle de la fonte?). Henri Alfred Jacquemart (Paris, 1824 – Paris, 1896) est un sculpteur animalier assez célèbre, même si c’est la première fois que je vous montre une de ses œuvres… Si vous passez à Paris, vous pouvez voir deux lions puissants de sa main au jardin des Plantes… ou deux dragons sur la fontaine Saint-Michel (entre autres exemples).

Il porte la signature « A. Jacquemart 76 » (ou 1878?, mais ça semble bien être 76, l’année de la commande plutôt que celle de la fonte?). Henri Alfred Jacquemart (Paris, 1824 – Paris, 1896) est un sculpteur animalier assez célèbre, même si c’est la première fois que je vous montre une de ses œuvres… Si vous passez à Paris, vous pouvez voir deux lions puissants de sa main au jardin des Plantes… ou deux dragons sur la fontaine Saint-Michel (entre autres exemples).

Grimpé sur un gros bloc, il témoigne de sa force, la queue levée n’augure rien de bon, gare aux passants… et aux importuns qui le prennent pour un siège

Grimpé sur un gros bloc, il témoigne de sa force, la queue levée n’augure rien de bon, gare aux passants… et aux importuns qui le prennent pour un siège ![]() !

! Bon, au moins, il est en bronze… sa corne ne craint pas le vol, contrairement à beaucoup de rhinocéros conservés dans nos muséums et qui ont été vandalisés ces derniers mois (même quand la corne était remplacée par une corne en résine…).

Bon, au moins, il est en bronze… sa corne ne craint pas le vol, contrairement à beaucoup de rhinocéros conservés dans nos muséums et qui ont été vandalisés ces derniers mois (même quand la corne était remplacée par une corne en résine…). A ses pieds, un peu de végétation exotique, cactus et philodendron… pas sûre que ce soient deux plantes qui cohabitent…

A ses pieds, un peu de végétation exotique, cactus et philodendron… pas sûre que ce soient deux plantes qui cohabitent… L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle…

L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle… On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article (

On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article ( Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

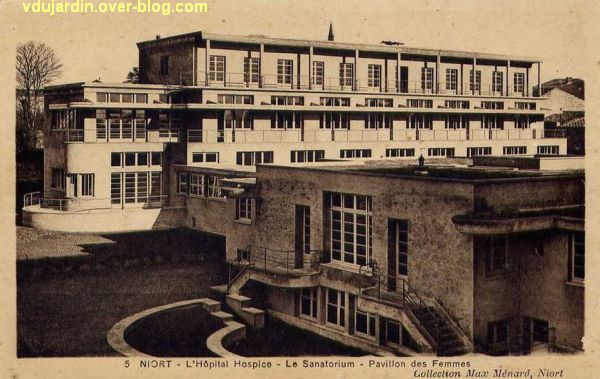

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes.

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes. De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne.

De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne. Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux.

Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux. La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874.

La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874. Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur.

Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur. Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital…

Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital… Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de

Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de  Dans l’entrée du musée, voici…

Dans l’entrée du musée, voici… un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à  Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ». Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche. Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe. De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes. Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre). Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène. Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie. Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie. Je vous ai montré l’autre jour

Je vous ai montré l’autre jour  Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay…

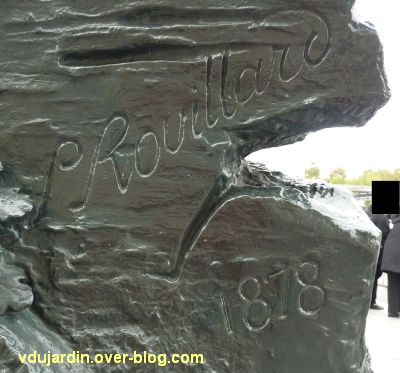

Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay… Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la

Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la  Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la

Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la  Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse?

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse? Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux.

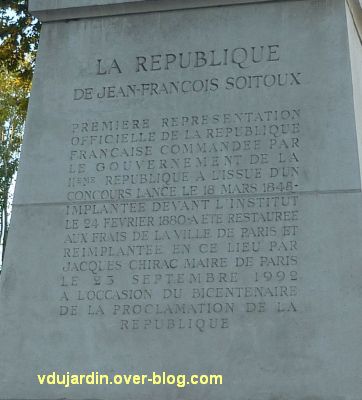

Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux. Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre.

Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre. L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige).

L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige). Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République).

Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République). Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme!

Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme! Une dernière vue de dos…

Une dernière vue de dos…

On l’aperçoit ici à droite sur une carte postale ancienne, prise pour voir certes l’entrée du

On l’aperçoit ici à droite sur une carte postale ancienne, prise pour voir certes l’entrée du  Au rez-de-chaussée, la porte est encadrée de deux atlantes qui supportent le balcon du premier étage.

Au rez-de-chaussée, la porte est encadrée de deux atlantes qui supportent le balcon du premier étage. Ces atlantes sont représentés au-dessus de la ceinture, dans la même position que de nombreux atlantes.

Ces atlantes sont représentés au-dessus de la ceinture, dans la même position que de nombreux atlantes. Vous pouvez par exemple revoir pour comparaison les

Vous pouvez par exemple revoir pour comparaison les  Voici un détail de la porte-fenêtre du premier étage et de son balcon avec un garde-corps en ferronnerie.

Voici un détail de la porte-fenêtre du premier étage et de son balcon avec un garde-corps en ferronnerie. Et le linteau sculpté de cette fenêtre.

Et le linteau sculpté de cette fenêtre. Sur la lucarne tout en haut est inscrite la date de la construction, 1869.

Sur la lucarne tout en haut est inscrite la date de la construction, 1869. Avec un détail, c’est plus facile à lire.

Avec un détail, c’est plus facile à lire. Désolée pour le contre-jour… A l’arrière se trouve un escalier semi-hors-oeuvre, visible depuis la rue, et un grand parc, visible seulement en photographie aérienne.

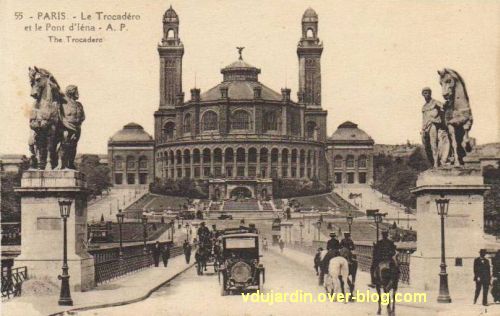

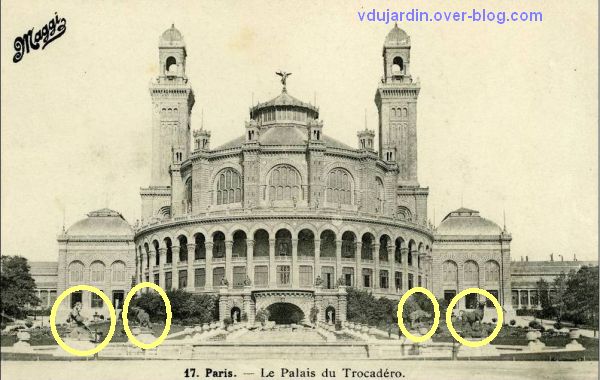

Désolée pour le contre-jour… A l’arrière se trouve un escalier semi-hors-oeuvre, visible depuis la rue, et un grand parc, visible seulement en photographie aérienne. L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes…

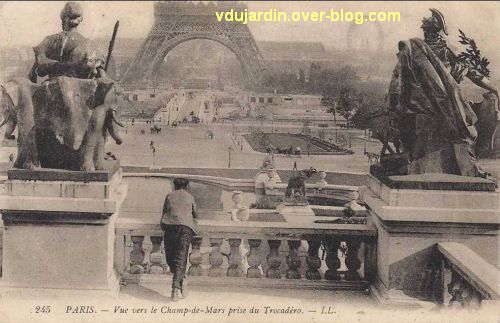

L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes… Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel…

Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel… Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes!

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes! Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le

Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le  Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré

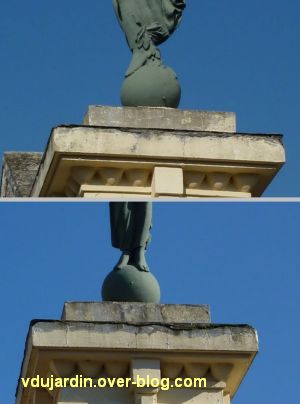

Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré  La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze).

La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze). Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le

Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le  Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.