Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

J’espère que vous êtes en forme aujourd’hui, car je vous emmène dans un jardin un peu déprimant… sous perfusion (voire transfusion, vue la couleur). Nous allons voir le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs, du bureau des jardins et du paysage Pit. Le message est clair, faites attention à la nature avant qu’elle ne doive être mise sous perfusion… Le prix de nos comportements pourrait être élevé…

Du matériel médical est donc dispersé dans ce jardin qui joue avec une apparence de plantes bien en forme… D’abord le déambulateur…

Du matériel médical est donc dispersé dans ce jardin qui joue avec une apparence de plantes bien en forme… D’abord le déambulateur…

… plus loin, l’arbre bandé soutient les poches de sang devant une radiographie… de plante disparue?

… plus loin, l’arbre bandé soutient les poches de sang devant une radiographie… de plante disparue?

L’armoire à pharmacie et les béquilles : elles auraient pu être transformées en tuteur, à haricots par exemple, cela aurait eté encore plus fort comme message…

L’armoire à pharmacie et les béquilles : elles auraient pu être transformées en tuteur, à haricots par exemple, cela aurait eté encore plus fort comme message…

Le lit accueille des plantes… malades?

Le lit accueille des plantes… malades?

Ouf, les plantes derrière les fauteuil semblent être en pleine forme…

Ouf, les plantes derrière les fauteuil semblent être en pleine forme…

Quand les plantes ont poussé, l’ensemble était moins glauque, comme vous pouvez le voir sur ces quatre photographies prises le 30 septembre 2011.

Quand les plantes ont poussé, l’ensemble était moins glauque, comme vous pouvez le voir sur ces quatre photographies prises le 30 septembre 2011.

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises

- les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bailly dans le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz)

- Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la

Aujourd’hui, direction Niort et son ancienne école d’art ou pavillon Stéphane Grapelli, qui a accueilli à partir de 1952 le muséum d’histoire naturelle (aujourd’hui regroupé avec le musée d’Agesci), puis l’école de musique, et pour quelques mois encore le centre régional des métiers d’art, dont l’avenir est incertain si l’on en croit la  Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article.

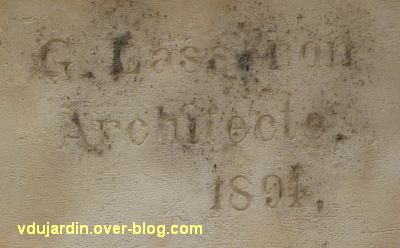

Il s’agit de l’un des nombreux monuments construits à Niort par l’architecte Georges Lasseron, dont je vous reparlerai pour l’hôtel de ville, les bains douches, la belle ménagère, le grand café, le lycée de jeunes filles (aujourd’hui musée d’Agesci), et peut-être les écoles, les bâtiments d’octroi, les escaliers de la place de la brèche (détruits récemment), etc., voir en fin d’article. Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ».

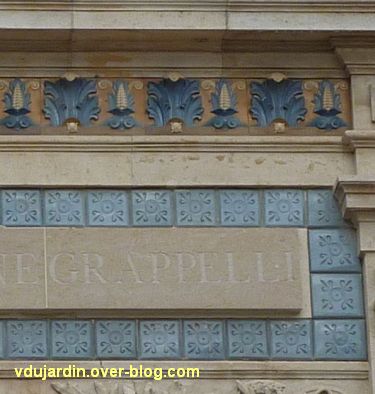

Je l’aime bien… il a eu la gentillesse de signer et dater la plupart de ses œuvres! ici, sur le côté gauche, « G. Lasseron / architecte / 1891 ». Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée…

Sur l’entablement au-dessus du portail est inscrit « Pavillon Stéphane Grappelli » et un décor de céramique vernissée… …que l’on voit mieux de plus près.

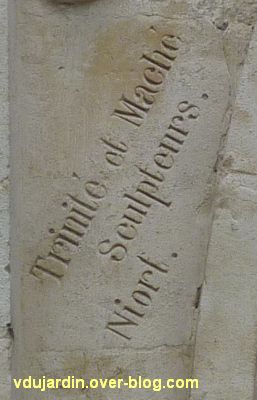

…que l’on voit mieux de plus près. Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans

Georges Lasseron a dessiné le décor sculpté, mais celui-ci a été exécuté par deux sculpteurs locaux qui ont signé : « Trinité et Maché / sculpteurs / Niort ». Pour information , vous pouvez retrouver une de leurs œuvres dans  Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon.

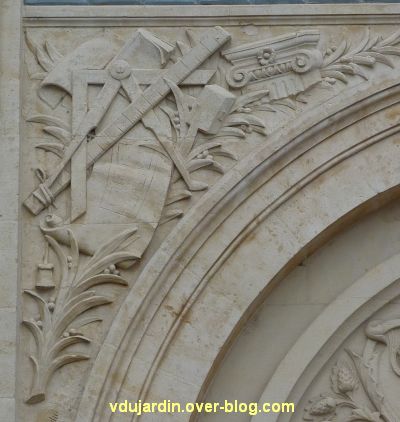

Au centre du tympan se trouve une tête d’Apollon, dieu de la beauté, au centre d’un médaillon. Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre.

Dans l’écoinçon (la partie entre le rond du tympan et le rectangle du bord de la partie sculptée) gauche se trouvent sur un fond de palme les instruments nécessaires à la sculpture et à l’architecture: équerre, compas, règle, plan, chapiteau sculpté, maillet, livre. Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux.

Dans l’écoinçon droit se distinguent sur un fond de rameau de laurier des objets pour le peintre, un modèle antique (avec casque et serpent sur le casque) dans un médaillon, un vase, une couronne de laurier et surtout une palette avec des pinceaux. Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit…

Sur le côté, les baies éclairent largement l’atelier central, que ce soit du côté droit… …ou du côté gauche.

…ou du côté gauche. Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Voici un détail des fenêtres de l’étage.

Dès l’entrée, vous êtes accueilli par une tondeuse à gazon… synthétique! C’est le seul coin impeccablement entretenu du jardin, partout ailleurs, la nature a envahi la maison…

Dès l’entrée, vous êtes accueilli par une tondeuse à gazon… synthétique! C’est le seul coin impeccablement entretenu du jardin, partout ailleurs, la nature a envahi la maison… Le lit et la table de nuit, au bord du jardin…

Le lit et la table de nuit, au bord du jardin… le coin lecture, livre et tasse de thé, tapis vert au pied… Tout le mobilier de la maison (sauf le lit) est recouvert d’une peinture marron…

le coin lecture, livre et tasse de thé, tapis vert au pied… Tout le mobilier de la maison (sauf le lit) est recouvert d’une peinture marron… le fauteuil… les jardiniers sont sympas, ils y ont mis des fleurs et pas des orties!

le fauteuil… les jardiniers sont sympas, ils y ont mis des fleurs et pas des orties! Le coin cuisine avec son évier… et son potager au sens propre…

Le coin cuisine avec son évier… et son potager au sens propre… Une prairie fleurie avec au donc un miroir…

Une prairie fleurie avec au donc un miroir… Une impression de fouillis très organisé en fait…

Une impression de fouillis très organisé en fait… Le miroir était en fait derrière la baignoire avec une petite mare pour attirer des tas de petits animaux…

Le miroir était en fait derrière la baignoire avec une petite mare pour attirer des tas de petits animaux…

Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de

Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de  Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)…

Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)… …est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données

…est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données  Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent…

Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent… Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire.

Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles… Le parc Mirabeau a été aménagé après le déménagement du cimetière Saint-Jean-des-Coups, fermé suite à l’inondation de 1856 (les tombes ne furent déménagées qu’en 1889). Ce cimetière, aussi appelé cimetière de l’est, avait lui-même été aménagé en 1777 dans les jardins d’un ancien prieuré. De ce cimetière subsiste une allée de marronniers qui conduisait à la chapelle. En 1891, il est réaménagé par Louis Ernest Madelin, jardinier en chef du

Le parc Mirabeau a été aménagé après le déménagement du cimetière Saint-Jean-des-Coups, fermé suite à l’inondation de 1856 (les tombes ne furent déménagées qu’en 1889). Ce cimetière, aussi appelé cimetière de l’est, avait lui-même été aménagé en 1777 dans les jardins d’un ancien prieuré. De ce cimetière subsiste une allée de marronniers qui conduisait à la chapelle. En 1891, il est réaménagé par Louis Ernest Madelin, jardinier en chef du  L’inauguration du parc a été marquée par la pose de cette fontaine originale, qui est à la fois le support de la mémoire de l’inauguration (« Parc Mirabeau / inauguré le 25 décembre 1891 / M. le Dr A. Fournier maire / MMrs E. Gorce et L. Loiseau adjoints »)…

L’inauguration du parc a été marquée par la pose de cette fontaine originale, qui est à la fois le support de la mémoire de l’inauguration (« Parc Mirabeau / inauguré le 25 décembre 1891 / M. le Dr A. Fournier maire / MMrs E. Gorce et L. Loiseau adjoints »)… …avec à son sommet un buste de la République (buste de Marianne), ce qui est plutôt rare dans un jardin public… Grâce au dossier sur les

…avec à son sommet un buste de la République (buste de Marianne), ce qui est plutôt rare dans un jardin public… Grâce au dossier sur les  Cette Marianne est représentée en buste, avec les épaules. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien avec cocarde et d’une couronne végétale de laurier.

Cette Marianne est représentée en buste, avec les épaules. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien avec cocarde et d’une couronne végétale de laurier. Malgré l’ombre des feuilles, on voit peut-être mieux de dos cette superposition de la couronne végétale sur le bonnet phrygien.

Malgré l’ombre des feuilles, on voit peut-être mieux de dos cette superposition de la couronne végétale sur le bonnet phrygien. Le parc renferme plusieurs statues dont je vous reparlerai : Les

Le parc renferme plusieurs statues dont je vous reparlerai : Les  …que voici de plus près.

…que voici de plus près. Je vais aujourd’hui vous parler de trois expositions vues ces deux dernières semaines, mais que vous pouvez encore voir un certain temps. Mais avant, je vous montre une amélioration très significative et colorée de

Je vais aujourd’hui vous parler de trois expositions vues ces deux dernières semaines, mais que vous pouvez encore voir un certain temps. Mais avant, je vous montre une amélioration très significative et colorée de  Passons maintenant à l’art contemporain revendiqué comme tel. Dans la chapelle Saint-Louis du collège Henri IV (promis, je vous la montrerai un de ces jours) se teint dans le cadre de la manifestation estivale itinérance organisée par la

Passons maintenant à l’art contemporain revendiqué comme tel. Dans la chapelle Saint-Louis du collège Henri IV (promis, je vous la montrerai un de ces jours) se teint dans le cadre de la manifestation estivale itinérance organisée par la  Dans la

Dans la  Quittons Poitiers pour Niort, j’y suis allée pour un rendez-vous d’ophtalmo, impossible d’en trouver un rapidement à Poitiers, et j’avais besoin de changer de lunettes… du coup, direction Bessines, en banlieue de Niort, pour 10 minutes de RDV (mais pas du luxe, la myopie a beaucoup bougé à droite, peu à gauche), mais j’avais pris toute ma journée pour me promener dans Niort, prendre des photographies ici et là… et aussi aller voir l’extension de la

Quittons Poitiers pour Niort, j’y suis allée pour un rendez-vous d’ophtalmo, impossible d’en trouver un rapidement à Poitiers, et j’avais besoin de changer de lunettes… du coup, direction Bessines, en banlieue de Niort, pour 10 minutes de RDV (mais pas du luxe, la myopie a beaucoup bougé à droite, peu à gauche), mais j’avais pris toute ma journée pour me promener dans Niort, prendre des photographies ici et là… et aussi aller voir l’extension de la

Zen, aujourd’hui, d’abord avec le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet qui est toujours dans le parc… Remarquez sur la première photographie le banc en tronc d’arbre pour pouvoir observer le jardin d’un peu plus haut en montant dessus ou méditer au calme… Je vous l’ai déjà montré en

Zen, aujourd’hui, d’abord avec le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet qui est toujours dans le parc… Remarquez sur la première photographie le banc en tronc d’arbre pour pouvoir observer le jardin d’un peu plus haut en montant dessus ou méditer au calme… Je vous l’ai déjà montré en  Partons maintenant visiter le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par les Brésiliens Ernesto Neto, artiste contemporain (invité du musée de beaux-arts de Nantes pour

Partons maintenant visiter le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par les Brésiliens Ernesto Neto, artiste contemporain (invité du musée de beaux-arts de Nantes pour  Ce n’est pas mon préféré, mais il aura sans doute ses fans…

Ce n’est pas mon préféré, mais il aura sans doute ses fans… Un sol rouge ratissé…

Un sol rouge ratissé… … et des concentrations de canne à sucre, symbole, si j’ai bien compris les auteurs, de l’esclavage et de la production mondialisée (sucre, rhum, éthanol). Au fond de la photo (à droite en entrant), une table servant d’établi.

… et des concentrations de canne à sucre, symbole, si j’ai bien compris les auteurs, de l’esclavage et de la production mondialisée (sucre, rhum, éthanol). Au fond de la photo (à droite en entrant), une table servant d’établi. Au centre du jardin, une représentation de la pangée, la terre avant la dérive des continents, sur un disque.

Au centre du jardin, une représentation de la pangée, la terre avant la dérive des continents, sur un disque.  Les cannes étaient devenues très grandes fin septembre…

Les cannes étaient devenues très grandes fin septembre…  Et voici aussi une vue plus proche de l’établi pour broyer les cannes, je n’avais pas fait de photo en juin…

Et voici aussi une vue plus proche de l’établi pour broyer les cannes, je n’avais pas fait de photo en juin…  Revenons sur la

Revenons sur la  Passons aux reliefs en calcaire au-dessus du portail, qui représentent un Agnau pascal encadré de deux anges, qui semblent donc le porter au Ciel.

Passons aux reliefs en calcaire au-dessus du portail, qui représentent un Agnau pascal encadré de deux anges, qui semblent donc le porter au Ciel. L’ange situé à gauche a la tête auréolée et les pieds relevés en arrière…

L’ange situé à gauche a la tête auréolée et les pieds relevés en arrière… Au centre, l’Agneau pascal, symbole du Christ et notamment du Christ rédempteur (qui rachète la faute des hommes) est reconnaissable… non pas à sa silhouette, qui ne ressemble pas trop à un agneau (quand on pense qu’aujourd’hui, il y a plus de moutons que d’habitants dans le Confolentais… ce sculpteur roman ne semble pas avoir été très observateur), mais au nimbe cruciforme (le cercle avec une croix autour de la tête). Il semble mettre la patte avant droite sur le Livre (la Bible, c’est une position classique). Il est situé au centre d’un cercle orné d’un motif de grecques et entouré de vaguelettes.

Au centre, l’Agneau pascal, symbole du Christ et notamment du Christ rédempteur (qui rachète la faute des hommes) est reconnaissable… non pas à sa silhouette, qui ne ressemble pas trop à un agneau (quand on pense qu’aujourd’hui, il y a plus de moutons que d’habitants dans le Confolentais… ce sculpteur roman ne semble pas avoir été très observateur), mais au nimbe cruciforme (le cercle avec une croix autour de la tête). Il semble mettre la patte avant droite sur le Livre (la Bible, c’est une position classique). Il est situé au centre d’un cercle orné d’un motif de grecques et entouré de vaguelettes. L’ange à droite est dans une position symétrique de l’autre, mais plus érodé. Il a aussi la tête dans une auréole et les pieds relevés.

L’ange à droite est dans une position symétrique de l’autre, mais plus érodé. Il a aussi la tête dans une auréole et les pieds relevés. Un relief en granite se trouve de chaque côté vers l’extérieur des contreforts plats qui encadrent le portail. Ils sont insérés de telle sorte qu’ils semblent tourner le dos au relief central. Celui de gauche représente le boeuf ailé, symbole de l’Évangéliste Luc.

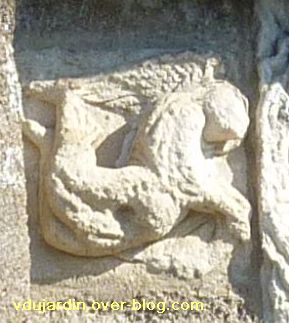

Un relief en granite se trouve de chaque côté vers l’extérieur des contreforts plats qui encadrent le portail. Ils sont insérés de telle sorte qu’ils semblent tourner le dos au relief central. Celui de gauche représente le boeuf ailé, symbole de l’Évangéliste Luc. En position symétrique, à droite, un lion ailé (si, je vous assure, c’est un lion, maladroit, mais il ressemble à beaucoup de lions romans), symbole de l’Évangéliste Marc.

En position symétrique, à droite, un lion ailé (si, je vous assure, c’est un lion, maladroit, mais il ressemble à beaucoup de lions romans), symbole de l’Évangéliste Marc. Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entres elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entres elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie,  Le thème de la semaine proposé par

Le thème de la semaine proposé par  Ceci dit, même s’il y a des aromatiques, cela ne va pas aller comme potager pour la cheffe… Voici donc un potager au nord des Prés-Roy… Un petit chemin sur une île du Clain, à prendre soit par le chemin de Tison, soit comme moi par le pont Saint-cyprien. Certains ouvrent leurs jardins au public au printemps… Vous y verrez des potagers, des jardins d’agrément très fleuris, et des jardins un peu mixte…

Ceci dit, même s’il y a des aromatiques, cela ne va pas aller comme potager pour la cheffe… Voici donc un potager au nord des Prés-Roy… Un petit chemin sur une île du Clain, à prendre soit par le chemin de Tison, soit comme moi par le pont Saint-cyprien. Certains ouvrent leurs jardins au public au printemps… Vous y verrez des potagers, des jardins d’agrément très fleuris, et des jardins un peu mixte… Mais en longeant le Clain ou en franchissant les ponts, vous ne pouvez pas manquer des dizaines de jardins et potagers, certains abandonnés mais très peu en vente… Ici sur le bord du pont Saint-Cyprien, côté promenade des cours. Vous voyez en même temps comme le niveau du Clain est bas… l’appontement devrait être au raz de l’eau…

Mais en longeant le Clain ou en franchissant les ponts, vous ne pouvez pas manquer des dizaines de jardins et potagers, certains abandonnés mais très peu en vente… Ici sur le bord du pont Saint-Cyprien, côté promenade des cours. Vous voyez en même temps comme le niveau du Clain est bas… l’appontement devrait être au raz de l’eau… Mais côté potagers urbains, avec aussi du verger et de l’agrément, fin mars 2011, j’avais fait plein de photographies en vue d’un article sur les jardins de Cahors, la ville a décidé de conquérir plein d’espaces le long du Lot ou des délaissés (petites parcelles non bâties) en ville… Cet ensemble de petits jardins, certains seulement de quelques mètres-carrés, a reçu le label jardin remarquable. promis, je vous en reparlerai!

Mais côté potagers urbains, avec aussi du verger et de l’agrément, fin mars 2011, j’avais fait plein de photographies en vue d’un article sur les jardins de Cahors, la ville a décidé de conquérir plein d’espaces le long du Lot ou des délaissés (petites parcelles non bâties) en ville… Cet ensemble de petits jardins, certains seulement de quelques mètres-carrés, a reçu le label jardin remarquable. promis, je vous en reparlerai!

Les autres vedettes de l’année sont un groupe de cinq bonobos venus de trois parcs zoologiques européens. Ils semblent s’être bien adaptés, mais n’aiment pas le soleil, ils sortent peu dehors en dehors des nourrissages et préfèrent encore leur espace dans le bâtiment où ils ont un libre accès.

Les autres vedettes de l’année sont un groupe de cinq bonobos venus de trois parcs zoologiques européens. Ils semblent s’être bien adaptés, mais n’aiment pas le soleil, ils sortent peu dehors en dehors des nourrissages et préfèrent encore leur espace dans le bâtiment où ils ont un libre accès. A côté des plus gros singes (les gorilles, le mâle dominant pèse environ 150 kg, si j’ai bien retenu), il y a ces minuscules ouistitis pygmées, 150g à l’âge adulte. Les autres ouistitis (à face blanche dits de Geoffroy, à pinceaux et argentés) ont refusé de se montrer…

A côté des plus gros singes (les gorilles, le mâle dominant pèse environ 150 kg, si j’ai bien retenu), il y a ces minuscules ouistitis pygmées, 150g à l’âge adulte. Les autres ouistitis (à face blanche dits de Geoffroy, à pinceaux et argentés) ont refusé de se montrer… Du côté des géladas, il y a aussi des bébés, comme ce petit sur le dos de sa mère. Vous avez vu, le petit a enroulé sa queue autour de celle de sa mère.

Du côté des géladas, il y a aussi des bébés, comme ce petit sur le dos de sa mère. Vous avez vu, le petit a enroulé sa queue autour de celle de sa mère. Du côté des lémuriens (genre originaire de Madagascar, c’est une espèce endémique, ils ne vivent que là à l’état naturel), ça se bouscule au nourrissage, ici des makis catta et des makis varis (roux et noirs et blancs), les makis couronnés ne sont pas venus cette fois-ci. Il n’y a que des mâles, pour éviter qu’ils ne se reproduisent (mais ils peuvent aller rencontrer des femelles dans d’autres parcs en fonction des besoins…). Ils font parfois beaucoup de bruit, sur de brefs instants, conflits de territoire vite réglés.

Du côté des lémuriens (genre originaire de Madagascar, c’est une espèce endémique, ils ne vivent que là à l’état naturel), ça se bouscule au nourrissage, ici des makis catta et des makis varis (roux et noirs et blancs), les makis couronnés ne sont pas venus cette fois-ci. Il n’y a que des mâles, pour éviter qu’ils ne se reproduisent (mais ils peuvent aller rencontrer des femelles dans d’autres parcs en fonction des besoins…). Ils font parfois beaucoup de bruit, sur de brefs instants, conflits de territoire vite réglés. Je vous ai fait deux montages avec les espèces précédemment citées et la plupart des autres espèces présentes, atèles (à face rouge et à ventre blanc), capucins (bruns, à épaules blanches, à poitrine jaune) cercopithèques (ascagnes à nez blanc, de Brazza, Miss Roloway avec un petit qui a refusé de se laisser prendre en photo sur le ventre de sa mère), chimpanzés (venus d’un laboratoire pharmaceutique après l’interdiction des essais thérapeutiques sur les singes), colobes, gibbons à favoris blancs (très joueurs), magots (comme ceux qui vivent en Algérie), mandrills, saïmiris, sakis, siamangs, singes laineux (qui s’accrochent beaucoup avec leur queue), tamarins (empereurs, lions dorés et lions à tête dorée, pinchés) et titis. Si vous voulez en savoir plus, chacune est présentée sur le

Je vous ai fait deux montages avec les espèces précédemment citées et la plupart des autres espèces présentes, atèles (à face rouge et à ventre blanc), capucins (bruns, à épaules blanches, à poitrine jaune) cercopithèques (ascagnes à nez blanc, de Brazza, Miss Roloway avec un petit qui a refusé de se laisser prendre en photo sur le ventre de sa mère), chimpanzés (venus d’un laboratoire pharmaceutique après l’interdiction des essais thérapeutiques sur les singes), colobes, gibbons à favoris blancs (très joueurs), magots (comme ceux qui vivent en Algérie), mandrills, saïmiris, sakis, siamangs, singes laineux (qui s’accrochent beaucoup avec leur queue), tamarins (empereurs, lions dorés et lions à tête dorée, pinchés) et titis. Si vous voulez en savoir plus, chacune est présentée sur le