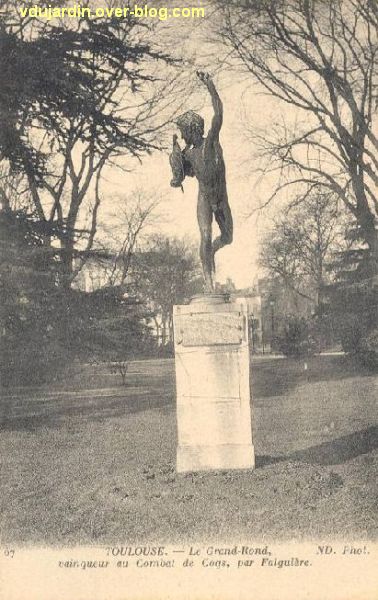

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour Pierre Goudouli à Toulouse et bientôt pour d’autres œuvres comme le monument à Pasteur à Paris, à voir ici avec des vues d’hier et d’aujourd’hui, ou celui à Léon Gambetta à Cahors) et la fonte de Victor Thiébaut (lui non plus n’est pas un inconnu de mes fidèles lecteurs, vous pouvez revoir la Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort et le monument aux morts de 1870-1871 de Jules Félix Coutan à Poitiers). L’original avait été présenté au Salon des artistes français en 1864 (un tirage en est présenté au musée d’Orsay à Paris) et inauguré au Grand-Rond en 1868. Détruit lors des fontes de 1941/1942 (suite à la loi du 11 octobre 1941 et aux instructions de 1942, qui ordonnaient la fonte des monuments en bronze à l’exception des monuments aux morts, des saints, des saintes, des rois et des reines…), le plâtre original donné par l’auteur au musée des Augustins à Toulouse en 1872 a été brisé en 1963. Il reste d’autres tirages en bronze (taille originale et réductions au catalogue du fondeur Thiébaut) et pour Toulouse, des représentations sur des cartes postales anciennes. Cette sculpture est inspiré du Mercure de Jean de Bologne (1529-1608). Elle représente un jeune garçon nu, debout en appui sur sa jambe droite, pied et main gauches levés. Il tient un coq sur son bras droit.

Cela fait un moment que je ne vous ai pas emmenés dans le jardin du Grand-Rond à Toulouse. Aujourd’hui, ce sera pour y voir le Vainqueur au combat de coqs. L’original était de Jean Alexandre Joseph Falguière (1831-1900, je vous en ai parlé pour Pierre Goudouli à Toulouse et bientôt pour d’autres œuvres comme le monument à Pasteur à Paris, à voir ici avec des vues d’hier et d’aujourd’hui, ou celui à Léon Gambetta à Cahors) et la fonte de Victor Thiébaut (lui non plus n’est pas un inconnu de mes fidèles lecteurs, vous pouvez revoir la Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort et le monument aux morts de 1870-1871 de Jules Félix Coutan à Poitiers). L’original avait été présenté au Salon des artistes français en 1864 (un tirage en est présenté au musée d’Orsay à Paris) et inauguré au Grand-Rond en 1868. Détruit lors des fontes de 1941/1942 (suite à la loi du 11 octobre 1941 et aux instructions de 1942, qui ordonnaient la fonte des monuments en bronze à l’exception des monuments aux morts, des saints, des saintes, des rois et des reines…), le plâtre original donné par l’auteur au musée des Augustins à Toulouse en 1872 a été brisé en 1963. Il reste d’autres tirages en bronze (taille originale et réductions au catalogue du fondeur Thiébaut) et pour Toulouse, des représentations sur des cartes postales anciennes. Cette sculpture est inspiré du Mercure de Jean de Bologne (1529-1608). Elle représente un jeune garçon nu, debout en appui sur sa jambe droite, pied et main gauches levés. Il tient un coq sur son bras droit.

Archives de catégorie : Visites, musées et expositions

Chaumont-sur-Loire, festival 2011 (8): pour les couturières

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain) , avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Aujourd’hui, deux jardins pour les couturières, où le tissu plutôt est très présent… Je commence avec le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes, Sandra Dufour (suivez le lien, elle crée de très jolies choses en tissu) et Simon Visconti. Vous pouvez découvrir la mise en place du jardin sur leur blog. Nous entrons sur un sol en plancher et sous une grande structure en bois fermée par un voile de tissus colorés (vous remarquez les trous comme dans les banderoles de manifestation pour éviter que cela ne s’envole).

Les plantes ont pris place dans des pots de toutes formes, tailles et couleurs… un peu un patchwork de plantes en écho au patchwork du plafond…

Les plantes ont pris place dans des pots de toutes formes, tailles et couleurs… un peu un patchwork de plantes en écho au patchwork du plafond…

Une autre vue…

Une autre vue…

Sur les poteaux, ça grimpe…

Sur les poteaux, ça grimpe…

Et sur les côtés, ça pousse doucement…

Et sur les côtés, ça pousse doucement…

Ah, si, c’est mieux par ici…

Ah, si, c’est mieux par ici…

Passons dans le jardin voisin, le n° 15, Entre ciel et terre, conçu par le paysagiste chinois Wang Xiangrong

Passons dans le jardin voisin, le n° 15, Entre ciel et terre, conçu par le paysagiste chinois Wang Xiangrong

Un espace central avec un sol en palettes peintes en rouge, entouré de grandes pièces de tissu rouge, et des tas de bannières de tissu bleu uni. En-dessous, de grand bacs en bois remplis de légumes…

Un espace central avec un sol en palettes peintes en rouge, entouré de grandes pièces de tissu rouge, et des tas de bannières de tissu bleu uni. En-dessous, de grand bacs en bois remplis de légumes…

Ils se portent mieux que dans mon jardin au carré cette année (il a soif… ici, c’est arrosé quand même…).

Ils se portent mieux que dans mon jardin au carré cette année (il a soif… ici, c’est arrosé quand même…).

Ici, sur des bandes de tissus plus courtes (tout en haut de l’image), des clochettes tintinnabulent.

Ici, sur des bandes de tissus plus courtes (tout en haut de l’image), des clochettes tintinnabulent.

Les bettes à côtes rouges sont sans doute aussi bonnes qu’esthétiques…

Les bettes à côtes rouges sont sans doute aussi bonnes qu’esthétiques…

Ah, un petit bassin peu profond à traverser… Attention, hein, Vincent! Il faut marcher que sur les pas (private joke pour mon frère)…

Ah, un petit bassin peu profond à traverser… Attention, hein, Vincent! Il faut marcher que sur les pas (private joke pour mon frère)…

Et voici quatre vues (trois du jardin 15 et une du jardin 14, en haut à droite) prises le 30 septembre 2011: tout à bien poussé, quelques courges sont récoltées, les choux et les bettes sont très décoratives…

Et voici quatre vues (trois du jardin 15 et une du jardin 14, en haut à droite) prises le 30 septembre 2011: tout à bien poussé, quelques courges sont récoltées, les choux et les bettes sont très décoratives…

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’ét

udiantes japonaises - les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bailly dans le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz)

- Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

Le monument aux mobiles par Raoul Verlet à Angoulême

Le monument aux morts de 1870, dit monuments aux mobiles de la Charente, se trouve à Angoulême juste à côté de l’hôtel de ville, square Marguerite-de-Valois. Il a été inauguré le 27 novembre 1887 à peu près à cet emplacement, mais a été déplacé de 1930 à 1958 près de l’église Saint-Martial. Il est dédié « Aux enfants de la Charente morts pour la Patrie, 1870-1871 », inscrit en haut de l’obélisque, au-dessus des noms des 661 victimes charentaises du conflit de 1870-1871. Vandalisé plusieurs fois, le monument a fait l’objet d’une restauration dans les années 2000, l’épée cassée a été reconstituée.

Il est l’œuvre de Raoul Verlet (la signature « R. Verlet » est à peine lisible sur le socle), à qui l’on doit aussi à Angoulême le monument à Sadi Carnot et une partie de la sculpture du monument du souvenir français au cimetière de Bardines, ou encore le monument à Adrien Dubouché à Limoges et les monuments à Villebois-Mareuil à Nantes et Grez-en-Bouère. La maquette du projet refusé de Raymond Guimberteau est conservée au musée des Beaux-Arts d’Angoulême.

Il est l’œuvre de Raoul Verlet (la signature « R. Verlet » est à peine lisible sur le socle), à qui l’on doit aussi à Angoulême le monument à Sadi Carnot et une partie de la sculpture du monument du souvenir français au cimetière de Bardines, ou encore le monument à Adrien Dubouché à Limoges et les monuments à Villebois-Mareuil à Nantes et Grez-en-Bouère. La maquette du projet refusé de Raymond Guimberteau est conservée au musée des Beaux-Arts d’Angoulême.

Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″.

Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″.

Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai parlé ici).

Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai parlé ici).

Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).

Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).

Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871.

Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871.

Ces photographies datent de l’automne 2010.

Pour aller plus loin, lire La garde mobile de la Charente pendant la campagne de 1870-71 de P. Babaud de Montvallier (éditions Debreuil, 1887). Bon, ça ne date pas d’hier, mais il est dans beaucoup de bibliothèques de la région…

Sinon, le catalogue réalisé par Béatrice Rolin, Fantômes de pierre : La sculpture à Angoulême 1860-1930, éditions du Germa à Angoulême (1995).

Pierre de Ronsard par Delperier au jardin des Prébendes d’Oe à Tours

Dans le jardin des Prébendes d’Oe à Tours se trouvent plusieurs statues. Je vous présente aujourd’hui le monument au poète Pierre de Ronsard (château de la Possonnière, Couture-sur-Loir, 1524 – prieuré de Saint-Cosme, 1585), installé au milieu d’un petit bassin. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre.

Dans le jardin des Prébendes d’Oe à Tours se trouvent plusieurs statues. Je vous présente aujourd’hui le monument au poète Pierre de Ronsard (château de la Possonnière, Couture-sur-Loir, 1524 – prieuré de Saint-Cosme, 1585), installé au milieu d’un petit bassin. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre.

Le monument porte la signature « G. Delperier / sculpteur ». Il s’agit de Georges Delperier (Paris, 1865 – Tours, 1936). En Poitou-Charentes, il a par exemple réalisé le monument aux morts de Chabanais. Le premier projet date de 1898, il s’agissait alors d’installer dans le jardin une réplique du monument funéraire du prieuré Saint-Cosme pour lequel Henri Varenne fournit un croquis (un sculpteur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, pour le décor de la façade (1898) de la gare, le décor général (1900) de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin (1928), le tout à Tours). La maquette du monument a été présentée par Georges Delperier au salon des artistes français de 1912. Le plâtre grandeur nature du monument est prêt en 1913, mais à cause de la première Guerre mondiale, le groupe sculpté en pierre n’est mis en place qu’en 1924 (inauguration le 16 novembre en présence de M. de Moro-Giaferri, sous-secrétaire d’État à l’enseignement technique).

Le monument porte la signature « G. Delperier / sculpteur ». Il s’agit de Georges Delperier (Paris, 1865 – Tours, 1936). En Poitou-Charentes, il a par exemple réalisé le monument aux morts de Chabanais. Le premier projet date de 1898, il s’agissait alors d’installer dans le jardin une réplique du monument funéraire du prieuré Saint-Cosme pour lequel Henri Varenne fournit un croquis (un sculpteur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, pour le décor de la façade (1898) de la gare, le décor général (1900) de l’hôtel de ville, la charité de Martin devant la basilique Saint-Martin (1928), le tout à Tours). La maquette du monument a été présentée par Georges Delperier au salon des artistes français de 1912. Le plâtre grandeur nature du monument est prêt en 1913, mais à cause de la première Guerre mondiale, le groupe sculpté en pierre n’est mis en place qu’en 1924 (inauguration le 16 novembre en présence de M. de Moro-Giaferri, sous-secrétaire d’État à l’enseignement technique).

Le monument se compose d’une sorte de rocher avec des fleurs, des grappes de raisin, des feuilles et des amours sur lequel se dresse une colonne avec au sommet un buste représentant Pierre de Ronsard.

Le monument se compose d’une sorte de rocher avec des fleurs, des grappes de raisin, des feuilles et des amours sur lequel se dresse une colonne avec au sommet un buste représentant Pierre de Ronsard.

Un air assez sévère (sans doute renforcé par les lichens qui lui donnent une dominante grise) pour le poète… Des fleurs tombent depuis le dessous de son buste…

Un air assez sévère (sans doute renforcé par les lichens qui lui donnent une dominante grise) pour le poète… Des fleurs tombent depuis le dessous de son buste…

Un pied de vigne grimpe lui depuis le socle, sur lequel jouent les amours, sous la forme de ces petits enfants qui inspirent le poète…

Un pied de vigne grimpe lui depuis le socle, sur lequel jouent les amours, sous la forme de ces petits enfants qui inspirent le poète…

On voit mieux ici les trois enfants…

On voit mieux ici les trois enfants…

Et de dos, la vigne et l’empilement qui sert de socle.

Et de dos, la vigne et l’empilement qui sert de socle.

Ces photographies datent de mai 2011.

Chaumont-sur-Loire, festival 2011 (7): des expériences

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Cette fois, la visite est pour le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, paysagiste, Philippe Guillemet, sculpteur, et Cyrille Parlot, paysagiste. Si vous voulez voir la mise en place du jardin, ils ont ouvert un blog qui la montre… Ils l’ont vu comme un jardin qui se reconstruit après une catastrophe…

Au fond de l’allée, un fauteuil…

Au fond de l’allée, un fauteuil…

Et dès l’entrée du jardin, des plantes sous cloche ou prêt à prendre d’assaut les tuteurs…

Et dès l’entrée du jardin, des plantes sous cloche ou prêt à prendre d’assaut les tuteurs…

Des fougères et autres plantes semblent renaître de toute leur fougue

Des fougères et autres plantes semblent renaître de toute leur fougue

Sur une structure en bois qui sert aussi de banc, des plantes ont décidé de pousser dans des boîtes de conserve et des sacs de jute… cet environnement semble plaire aux boutures…

Sur une structure en bois qui sert aussi de banc, des plantes ont décidé de pousser dans des boîtes de conserve et des sacs de jute… cet environnement semble plaire aux boutures…

…et même un vivarium, des serpents et des souris…

…et même un vivarium, des serpents et des souris…

Les plantes aquatiques, dont des prêles rescapées de l’ère primaire (encore plus vieilles que les fougères), ont pris place dans des bassines…

Les plantes aquatiques, dont des prêles rescapées de l’ère primaire (encore plus vieilles que les fougères), ont pris place dans des bassines…

Un coin laboratoire… des tas de pot et de fioles d’où reviendra la vie végétale? J’ai oublié de photographier la toiture végétalisée à l’entrée… Un jardin qui rappelle un peu le Le vilain petit jardin de Jean-Michel Vilain l’année dernière, mais en moins rigolo…

Un coin laboratoire… des tas de pot et de fioles d’où reviendra la vie végétale? J’ai oublié de photographier la toiture végétalisée à l’entrée… Un jardin qui rappelle un peu le Le vilain petit jardin de Jean-Michel Vilain l’année dernière, mais en moins rigolo…

J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue…

J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue…

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises

- les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bailly dans

le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz) - Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

Le palais de justice de Confolens

Le palais de justice de Confolens a fait l’objet, au milieu du 19e siècle, de nombreux débats pour son implantation (pour en savoir plus, voir le dossier de l’inventaire du patrimoine culturel). C’est finalement un emplacement situé un peu à l’écart du centre-ville ancien, non loin du lycée, qui est choisi. Le projet est confié à l’architecte départemental Charles Dubacq et les travaux sont achevés en 1868. Il fait parti de ces palais de justice que la RGPP (révision générale des politiques publiques) a rendu obsolète… Déjà, depuis de nombreuses années, la partie arrière accueillait les services de l’équipement. Quel sera l’avenir de ce bâtiment?

Le palais de justice de Confolens a fait l’objet, au milieu du 19e siècle, de nombreux débats pour son implantation (pour en savoir plus, voir le dossier de l’inventaire du patrimoine culturel). C’est finalement un emplacement situé un peu à l’écart du centre-ville ancien, non loin du lycée, qui est choisi. Le projet est confié à l’architecte départemental Charles Dubacq et les travaux sont achevés en 1868. Il fait parti de ces palais de justice que la RGPP (révision générale des politiques publiques) a rendu obsolète… Déjà, depuis de nombreuses années, la partie arrière accueillait les services de l’équipement. Quel sera l’avenir de ce bâtiment?

Pour augmenter l’impression de justice qui domine, le bâtiment a non seulement été construit en hauteur par rapport à la Vienne, mais aussi avec une volée de marches pour y accéder. En revanche, le décor est assez sobre. Il joue sur le décor d’architecture (pilastres, fronton) et de petits ornements géométriques comme des denticules. Juste deux motifs sculptés des symboles de la justice, d’un côté la main de justice entrecroisée avec un sceptre, et de l’autre, la balance.

Pour augmenter l’impression de justice qui domine, le bâtiment a non seulement été construit en hauteur par rapport à la Vienne, mais aussi avec une volée de marches pour y accéder. En revanche, le décor est assez sobre. Il joue sur le décor d’architecture (pilastres, fronton) et de petits ornements géométriques comme des denticules. Juste deux motifs sculptés des symboles de la justice, d’un côté la main de justice entrecroisée avec un sceptre, et de l’autre, la balance.

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie, Parcours du patrimoine n° 325 consacré à Confolens, ou encore l’image du patrimoine Le Confolentais : entre Poitou, Charente et Limousin.

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy. Pour plus d’informations sur Confolens et la communauté de communes du Confolentais, deux livres sont toujours en librairie, Parcours du patrimoine n° 325 consacré à Confolens, ou encore l’image du patrimoine Le Confolentais : entre Poitou, Charente et Limousin.

Chaumont-sur-Loire, festival 2011 (6): des oeuvres dans le château

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Chaumont-sur-Loire est un centre d’art et du paysage… des artistes présentent aussi leurs œuvres dans le château. Les expositions que je vous montre aujourd’hui se poursuivent jusqu’au 3 novembre 2011. Je commence par la grande table de la salle à manger où les artistes suisses Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger ont servi La soupe verte, un dîner pour rappeler ceux, fastueux, que donnait la princesse de Broglie à la fin du 19e siècle.

Une œuvre étrange, la « soupe » verte est arrosée chaque semaine et le mélange enfle, petit à petit, la mixture déborde des assiettes… D’après la guide, à la fin de la saison, elle devrait retomber sur le bord de la table. Il paraît que c’est une interrogation sur la nourriture dans le monde…

Une œuvre étrange, la « soupe » verte est arrosée chaque semaine et le mélange enfle, petit à petit, la mixture déborde des assiettes… D’après la guide, à la fin de la saison, elle devrait retomber sur le bord de la table. Il paraît que c’est une interrogation sur la nourriture dans le monde…

De son côté, la photographe suédoise Helene Schmitz nous propose ses Jardins engloutis et Carnivores, des séries de photographies un peu irréelles…

De son côté, la photographe suédoise Helene Schmitz nous propose ses Jardins engloutis et Carnivores, des séries de photographies un peu irréelles…

Les photographies de Shin-Ichi Kubota, Atmosphère (dans la galerie du porc-épic), nous emmènent dans les nuages…

Les photographies de Shin-Ichi Kubota, Atmosphère (dans la galerie du porc-épic), nous emmènent dans les nuages…

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n

La gare de La Rochelle et ses mosaïques

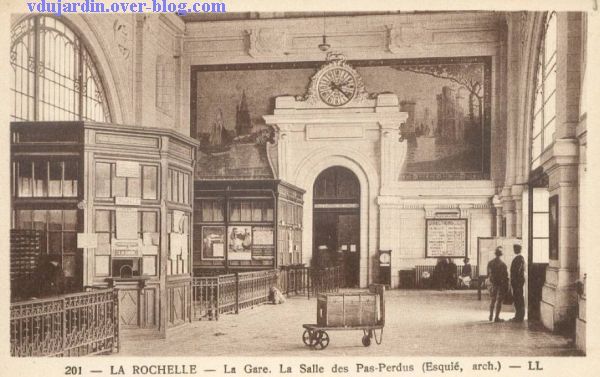

La gare de la Rochelle a été reconstruite à partir de 1909 (approbation des plans de l’architecte Pierre-Joseph Esquié, grand prix de Rome d’architecture en 1882)-1910 (début de la construction). Les travaux sont interrompus pendant la Première Guerre mondiale et la gare n’est inaugurée qu’en 1922. Deux ailes organisées de manière symétrique autour d’une grosse horloge.

Voici un détail de l’horloge.

Voici un détail de l’horloge.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Partout, les médaillons portent le mot « État »… nous sommes bien après la nationalisation des chemins de fer.

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

Les charpentes métalliques sont réalisées par l’entreprise Ménard et Gourdon, de Nantes. Malheureusement, les aménagements intérieurs de la gare avec toutes ces petites pièces cassent complètement la vision que l’on devait en avoir.

Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets.

Voici ce que cela donnait il y a des dizaines d’années, sur une carte postale ancienne, vaanat l’enlèvement des anciens guichets.

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

Voici quand même un détail des lanterneaux (ils avaient été endommagés par la tempête de 1999 et leur restauration a été achevée en 2009).

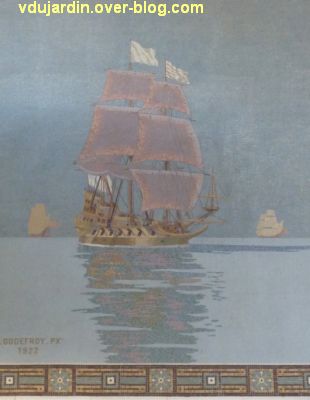

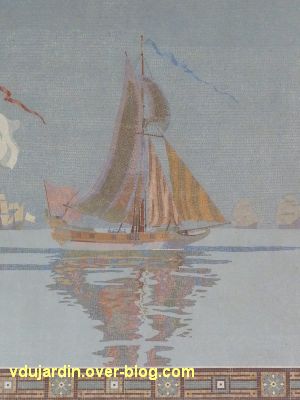

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

De chaque côté du grand hall de voyageurs se trouvent des mosaïques exécutées par A. Biret, sur des cartons de Godefroy. Voici celle à gauche quand on entre. Désolée pour la déformation, mais impossible de se mettre dans l’axe pour prendre la photographie. L’océan semble couvert de bateaux…

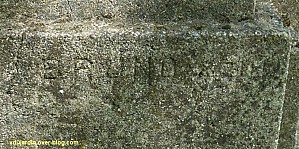

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

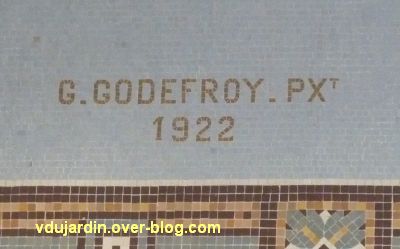

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

Et la signature du cartonniste avec la date : « G. Godefroy Pxt / 1922 » (Pxt pour pixit, a peint).

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

Voici quelques détails. D’abord le voilier à gauche…

Les deux grands trois-mâts au centre…

Les deux grands trois-mâts au centre…

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

Le petit voilier à droite, avec son reflet dans l’eau et de petits bateaux qui semblent perdus dans la brume à l’arrière-plan.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

De l’autre côté (à droite quand on entre dans la gare depuis la place), l’horloge monumentale (sans aiguilles aujourd’hui…) est encadrée de deux mosaïques.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

A gauche, la tour de la lanterne et des bateaux, ainsi que plein de constructions sur ce qui est aujourd’hui Saint-Jean-d’Acre.

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

Avec la signature du cartonniste : « G. Godefroy Pxt « .

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

A droite, la tour Saint-Nicolas et la tour de la chaîne, et un grand arbre sur la droite.

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici à nouveau la signature « A. Biret mosaïste / Paris ».

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Voici ce que cela donne aujourd’hui, pour les tours, vues depuis la médiathèque…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Et tant que j’y suis, aussi la tour de la lanterne…

Toutes ces photographies datent du 25 juin 2011.

Concours de travaux, Poitiers, Tours, Niort, Les Sables-d’Olonne

Depuis plus d’un an (et encore pour au moins le double), le centre-ville de Poitiers est en travaux, tous ceux qui habitent en ville pestent, fatiguent avec le bruit, la poussière… Même si la place d’armes a ré-ouvert le 21 juin 2011, cela reste un vrai problème, peu de touristes, pas seulement à cause de la pluie, je pense que celui que j’ai vu excédé prendre la rue de la Marne en sens interdit et se trouver face à une voiture qui descendait, il est sorti choqué de sa voiture, a dit qu’il tournait depuis 1/2 heure pour essayer de s’arrêter en ville, on (deux passants et la conductrice de la voiture qui s’est trouvée nez à nez avec lui) lui a conseillé l’espace Toumaï, et de continuer à pied, il a préféré repartir pour une ville plus accueillante.

Depuis plus d’un an (et encore pour au moins le double), le centre-ville de Poitiers est en travaux, tous ceux qui habitent en ville pestent, fatiguent avec le bruit, la poussière… Même si la place d’armes a ré-ouvert le 21 juin 2011, cela reste un vrai problème, peu de touristes, pas seulement à cause de la pluie, je pense que celui que j’ai vu excédé prendre la rue de la Marne en sens interdit et se trouver face à une voiture qui descendait, il est sorti choqué de sa voiture, a dit qu’il tournait depuis 1/2 heure pour essayer de s’arrêter en ville, on (deux passants et la conductrice de la voiture qui s’est trouvée nez à nez avec lui) lui a conseillé l’espace Toumaï, et de continuer à pied, il a préféré repartir pour une ville plus accueillante.

Bon, côté barrières, nous avons deux modèles, mauve et blanc…

…ou orange et mauve (photographies recyclées de ces derniers mois).

…ou orange et mauve (photographies recyclées de ces derniers mois).

A Tours, pour le tramway, ils doivent avoir le même fournisseur!! Option orange et blanc ici ce printemps 2011. Courage à Véro bis et à tous les Tourangeaux qui sont aussi partis pour des mois de travaux…

A Tours, pour le tramway, ils doivent avoir le même fournisseur!! Option orange et blanc ici ce printemps 2011. Courage à Véro bis et à tous les Tourangeaux qui sont aussi partis pour des mois de travaux…

Niort, qui lance aussi une opération de cœur d’agglomération (avec un vrai archéologue recruté par la ville pour toute la durée des travaux, pas du bidouillage source de bien des destructions comme à Poitiers), a choisi des barrières ajourées, ici place de la brèche mi juillet 2011.

Niort, qui lance aussi une opération de cœur d’agglomération (avec un vrai archéologue recruté par la ville pour toute la durée des travaux, pas du bidouillage source de bien des destructions comme à Poitiers), a choisi des barrières ajourées, ici place de la brèche mi juillet 2011.

Les mêmes barrières que j’avais croisées mi novembre 2010 aux Sables-d’Olonne, où il s’agissait de reconstruire le front de mer très endommagé après la tempête Xynthia.

Les mêmes barrières que j’avais croisées mi novembre 2010 aux Sables-d’Olonne, où il s’agissait de reconstruire le front de mer très endommagé après la tempête Xynthia.

Le parc Mirabeau à Tours (2) : la stèle aux céramistes tourangeaux

Dans le parc Mirabeau à Tours, outre la fontaine inaugurale et les mystères douloureux de Camille Alaphilippe, se trouve une stèle dédiée aux céramistes tourangeaux. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, même si l’état de cette stèle me fait plutôt pencher pour du béton armé dont l’armature serait en train d’exploser de l’intérieur plutôt qu’à du calcaire comme évoqué dans ce dossier.

Dans le parc Mirabeau à Tours, outre la fontaine inaugurale et les mystères douloureux de Camille Alaphilippe, se trouve une stèle dédiée aux céramistes tourangeaux. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre, même si l’état de cette stèle me fait plutôt pencher pour du béton armé dont l’armature serait en train d’exploser de l’intérieur plutôt qu’à du calcaire comme évoqué dans ce dossier.

Cette stèle a été érigée en 1934 par le sculpteur Médéric Bruno, sculpteur sur lequel il m’a été quasiment impossible de trouver des informations. J’ai juste trouvé qu’il était aussi l’auteur à Vouvray d’un monument au musicien Charles Bordes (Vouvray, 1863 – Toulon, 1909), que vous pouvez voir par exemple sur le blog Tourainissime….

Cette stèle a été érigée en 1934 par le sculpteur Médéric Bruno, sculpteur sur lequel il m’a été quasiment impossible de trouver des informations. J’ai juste trouvé qu’il était aussi l’auteur à Vouvray d’un monument au musicien Charles Bordes (Vouvray, 1863 – Toulon, 1909), que vous pouvez voir par exemple sur le blog Tourainissime….

Aucune trace de ce sculpteur dans les bases de données Mérimée, Palissy ou Joconde du ministère de la Culture… La signature sur la stèle est « BRUNO ARCH[itecte] ».

[PS du 02/08/2011 à 19h : sur un site consacré aux monuments aux morts, blog Tourainissime m’a communiqué ces informations : Bruno, Médéric (Azay-le-Rideau, 1887-1958), a habité à Tours et sculpté les monuments aux morts de Luzillé et de Saint-Christophe-sur-le-Nais en Touraine… le deuxième lien vous amenant sur le dossier de mes collègues de l’inventaire de la région Centre, mais ils ont mis Bruno comme auteur, et non Médéric Bruno, il avait échappé à ma première interrogation. Je file sur les archives de l’état civil d’Indre-et-Loire avec ces informations… et j’ai trouvé sa date de naissance, 17 mai 1887 dans la table décennale des naissances d’Azay-le-Rideau. Il n’y a pas accès à l’acte, dont pas possible de vérifier si le décès est reporté en mention marginale, les actes de 1958, année de son décès, ne sont bien sûr pas accessibles, comme tout acte postérieur à 1910].

Revenons à notre stèle aux céramistes tourangeaux. Elle porte une longue dédicace : » Aux céramistes tourangeaux rénovateurs de l’art de Bernard Palissy » (non visible ici) puis » Ch. Avisseau / 1795-1861 / J. Landais 1800-1863 / Ch. Landais / 1829-1908 / A. Landais / 1868-1912 / Deschamps Avisseau / 1844-1910 « .

Revenons à notre stèle aux céramistes tourangeaux. Elle porte une longue dédicace : » Aux céramistes tourangeaux rénovateurs de l’art de Bernard Palissy » (non visible ici) puis » Ch. Avisseau / 1795-1861 / J. Landais 1800-1863 / Ch. Landais / 1829-1908 / A. Landais / 1868-1912 / Deschamps Avisseau / 1844-1910 « .

Et sur l’autre face : « Ed. Avisseau / 1831-1911 / L. Brard 1830-1902 / A. Chauvigné /père 1829-1904 / fils 1855-1929 « . Je vous propose un lien intéressant pour les œuvres de ces artistes, surtout un catalogue de l’exposition qui a eu lieu en 2003 à Limoges et à Tours : un bestiaire fantastique, Avisseau et la faïence de Tours 1840-1910, sur Charles-Jean Avisseau (1795-1861, il avait son atelier à Saint-Pierre-des-Corps) et ses successeurs, à savoir ses enfants Édouard (1831-1911) et Caroline, Joseph Landais (1800-1863) et son fils Léon Brard (1830-1902), les Chauvigné, père et fils, et Carré de Busserolle, qui ont essayé de retrouver les techniques de Bernard Palissy (1509-1589).

Et sur l’autre face : « Ed. Avisseau / 1831-1911 / L. Brard 1830-1902 / A. Chauvigné /père 1829-1904 / fils 1855-1929 « . Je vous propose un lien intéressant pour les œuvres de ces artistes, surtout un catalogue de l’exposition qui a eu lieu en 2003 à Limoges et à Tours : un bestiaire fantastique, Avisseau et la faïence de Tours 1840-1910, sur Charles-Jean Avisseau (1795-1861, il avait son atelier à Saint-Pierre-des-Corps) et ses successeurs, à savoir ses enfants Édouard (1831-1911) et Caroline, Joseph Landais (1800-1863) et son fils Léon Brard (1830-1902), les Chauvigné, père et fils, et Carré de Busserolle, qui ont essayé de retrouver les techniques de Bernard Palissy (1509-1589).

Sur la face de la stèle est sculptée une salamandre crachant du feu.

Sur la face de la stèle est sculptée une salamandre crachant du feu.

Au sommet se trouvent deux têtes que je n’ai pas identifiées…

Au sommet se trouvent deux têtes que je n’ai pas identifiées…

Détail à gauche…

Détail à gauche…

… et à droite.

… et à droite.