Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Je vous présente cette semaine les derniers jardins, il me restera encore la semaine prochaine les jardins expérimentaux puis les dernières œuvres d’art, ensuite, il faudra patienter quelques mois pour le prochain festival en 2012… sans doute en juin aussi, après une dizaine d’années de fréquentation, je pense que c’est vraiment la meilleure période… Je commence par le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey.

Un jardin au sol blanc avec de grands bacs carrés en bois de différentes hauteurs, plein de fleurs…

Un jardin au sol blanc avec de grands bacs carrés en bois de différentes hauteurs, plein de fleurs…

Réussi côté biodiversité, les butineurs s’en donnent à cœur joie…

Réussi côté biodiversité, les butineurs s’en donnent à cœur joie…

Au fond, un lit sous des bulles de plastique…

Au fond, un lit sous des bulles de plastique…

Attention, ne pas descendre par le bout, sinon, plouf dans le bassin…

Attention, ne pas descendre par le bout, sinon, plouf dans le bassin…

Voici ce qu’il était devenu le 30 septembre 2011.

Voici ce qu’il était devenu le 30 septembre 2011.

La sieste finie, on passe à table avec le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises, Eri Okuma, Manami Oyakawa, Mika Shiotani et Yumi Nakao, encadrées par leurs professeurs Yoshinori Kitamura et Yoshikatu Zaha. Le site du jardin est en anglais dans un environnement des pages en japonais…

La sieste finie, on passe à table avec le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises, Eri Okuma, Manami Oyakawa, Mika Shiotani et Yumi Nakao, encadrées par leurs professeurs Yoshinori Kitamura et Yoshikatu Zaha. Le site du jardin est en anglais dans un environnement des pages en japonais…

Plus d’excuse pour ne pas mettre la table, assiettes et couverts sont peints… Il n’y a plus de fraises (oui, des fraisiers au milieu de la table), mais cela va être très sympa en fin d’été, le raisin directement à portée de main… Cette table devrait être inscrite au livre des records dans la catégorie « circuits courts »!

Plus d’excuse pour ne pas mettre la table, assiettes et couverts sont peints… Il n’y a plus de fraises (oui, des fraisiers au milieu de la table), mais cela va être très sympa en fin d’été, le raisin directement à portée de main… Cette table devrait être inscrite au livre des records dans la catégorie « circuits courts »!

Les animaux façon nains de jardin jouent à cache-cache ou se montrent bien en vue sur la table, dans les allées et dans les parterres.

Les animaux façon nains de jardin jouent à cache-cache ou se montrent bien en vue sur la table, dans les allées et dans les parterres.

Un jardin qui allie avec harmonie fleurs, légumes et arbres fruitiers…

Un jardin qui allie avec harmonie fleurs, légumes et arbres fruitiers…

En automne (30 septembre), la vigne avait pris place à table…

En automne (30 septembre), la vigne avait pris place à table…

Je continue avec le jardin n° 19 bis La biodiversité bleue, sans concepteur identifié, juste indiqué comme réalisé avec le concours d’Agrocampus Ouest à Angers… En bleu certes, mais loin d’être mon préféré…

Je continue avec le jardin n° 19 bis La biodiversité bleue, sans concepteur identifié, juste indiqué comme réalisé avec le concours d’Agrocampus Ouest à Angers… En bleu certes, mais loin d’être mon préféré…

Un sol de cailloux blancs et de tessons de verre poli bleu (ou de pierres colorées?) dans lequel les plantes n’ont pas très bonne mine…

Un sol de cailloux blancs et de tessons de verre poli bleu (ou de pierres colorées?) dans lequel les plantes n’ont pas très bonne mine…

… une grande impression de désordre…

… une grande impression de désordre…

… et ce n’était pas mieux fin septembre…

… et ce n’était pas mieux fin septembre…

Passons dans le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst (ces quatre derniers de l’agence Aquarium Architecture) et Stan Van Der Laan…

Passons dans le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst (ces quatre derniers de l’agence Aquarium Architecture) et Stan Van Der Laan…

Je n’ai vraiment rien dû comprendre à ce jardin qui, d’après sa présentation officielle, « évoque la beauté cachée et méconnue des jardins sous-marins, jardins d’avenir à préserver ». Dans des grillages façon grillages de soutien des digues sur la côte, les plantes ont l’air mal à l’aise et se battre pour survivre… sans doute une mauvaise impression due au sol grisâtre…

Je n’ai vraiment rien dû comprendre à ce jardin qui, d’après sa présentation officielle, « évoque la beauté cachée et méconnue des jardins sous-marins, jardins d’avenir à préserver ». Dans des grillages façon grillages de soutien des digues sur la côte, les plantes ont l’air mal à l’aise et se battre pour survivre… sans doute une mauvaise impression due au sol grisâtre…

Sur le bord, le tas de graviers représente sans doute la zone d’estran découverte à marée basse… Heureusement que de petits sièges viennent mettre une petite touche de couleur…

Sur le bord, le tas de graviers représente sans doute la zone d’estran découverte à marée basse… Heureusement que de petits sièges viennent mettre une petite touche de couleur…

Les deux arbres ne sont pas très vaillants non plus…

Les deux arbres ne sont pas très vaillants non plus…

Seul espace où il y a un peu de vie dans ce jardin, la mare. Cela ne se voit pas avec l’eau trouble et le reflet des feuilles, mais il y avait quelques têtards et insectes aquatiques… mais beaucoup moins que dans les autres espaces en eau des jardins voisins… il doit y avoir un problème ici…

Seul espace où il y a un peu de vie dans ce jardin, la mare. Cela ne se voit pas avec l’eau trouble et le reflet des feuilles, mais il y avait quelques têtards et insectes aquatiques… mais beaucoup moins que dans les autres espaces en eau des jardins voisins… il doit y avoir un problème ici…

Voici ce qu’il donne fin septembre…

Voici ce qu’il donne fin septembre…

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises

- les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bailly dans le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz)

- Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

En voici un second exemple, vous pouvez retrouver les autres sur

En voici un second exemple, vous pouvez retrouver les autres sur  L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

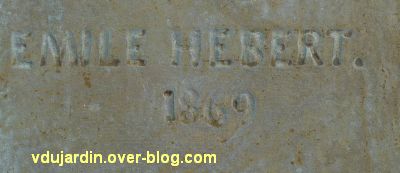

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942. Il y a un mois, je suis allée voir avec

Il y a un mois, je suis allée voir avec

Des sortes de barquettes en osier tressé renferment des fleurs et des aromatiques.

Des sortes de barquettes en osier tressé renferment des fleurs et des aromatiques. Sous la structure en bois, des panneaux à vocation pédagogique en français et en anglais…

Sous la structure en bois, des panneaux à vocation pédagogique en français et en anglais… Juste derrière se trouve l’un des murs végétaux de Patrick Blanc que je vous ai déjà montré avec les

Juste derrière se trouve l’un des murs végétaux de Patrick Blanc que je vous ai déjà montré avec les  Tiens, un autre hôtel à insectes, avec autour des photographies agrandies des hôtes potentiels…

Tiens, un autre hôtel à insectes, avec autour des photographies agrandies des hôtes potentiels… Et puis, parmi les plantes, celle-ci très curieuse, le laîche massue…

Et puis, parmi les plantes, celle-ci très curieuse, le laîche massue… On franchit un petit couloir végétal et on entre dans le jardin expérimental avec ces poiriers taillés en cordon…

On franchit un petit couloir végétal et on entre dans le jardin expérimental avec ces poiriers taillés en cordon… Au centre, un potager en carré… (et au fond, les bâtiments de l’ancienne ferme modèle).

Au centre, un potager en carré… (et au fond, les bâtiments de l’ancienne ferme modèle). On ne lésine pas sur le paillage… et les cageots peuvent aussi servir de protection. Et une mare avec des nénuphars à gauche.

On ne lésine pas sur le paillage… et les cageots peuvent aussi servir de protection. Et une mare avec des nénuphars à gauche. Une autre vue, betteraves au premier plan…

Une autre vue, betteraves au premier plan… Un autre hôtel pour les insectes, plus grand et d’un modèle plus fréquent… j’en ai croisé des semblables au

Un autre hôtel pour les insectes, plus grand et d’un modèle plus fréquent… j’en ai croisé des semblables au  Et pour faire vivre encore et encore les petites bêtes, dans le parc se trouvent plusieurs ruches…

Et pour faire vivre encore et encore les petites bêtes, dans le parc se trouvent plusieurs ruches… … et des nichoirs à oiseaux tous différents, histoire que chaque espèce puisse trouver son bonheur…

… et des nichoirs à oiseaux tous différents, histoire que chaque espèce puisse trouver son bonheur… Une dernière petite vue en attendant le dernier article de la saison samedi prochain…

Une dernière petite vue en attendant le dernier article de la saison samedi prochain… En fait non, je suis retournée à Chaumont fin septembre 2001, voici la récolte des aulx et autres oignons mis à sécher…

En fait non, je suis retournée à Chaumont fin septembre 2001, voici la récolte des aulx et autres oignons mis à sécher… … et deux vues du jardin pédagogique qui a pas mal évolué au fil des mois.

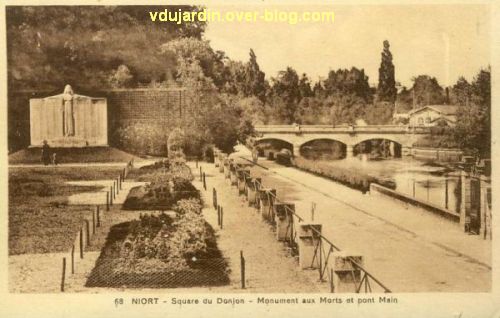

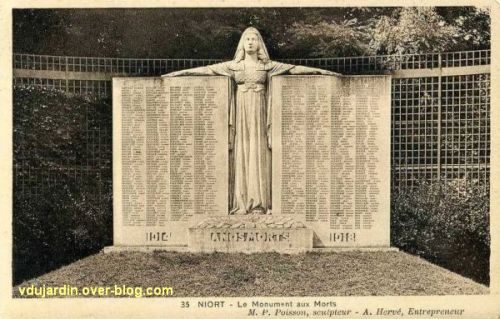

… et deux vues du jardin pédagogique qui a pas mal évolué au fil des mois. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une  Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne.

Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne. Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement).

Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement). Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise

Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise  Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier.

Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier. Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…).

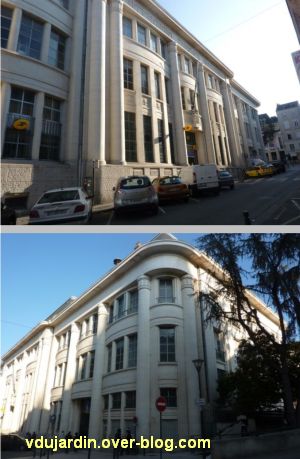

Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…). La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du

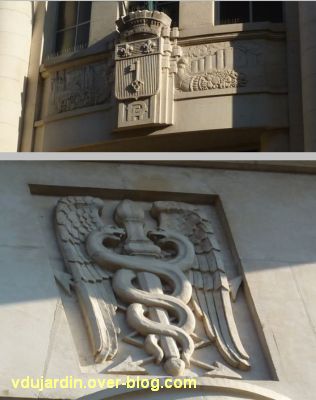

La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du  Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la

Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la  A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

Un jardin au sol blanc avec de grands bacs carrés en bois de différentes hauteurs, plein de fleurs…

Un jardin au sol blanc avec de grands bacs carrés en bois de différentes hauteurs, plein de fleurs… Réussi côté biodiversité, les butineurs s’en donnent à cœur joie…

Réussi côté biodiversité, les butineurs s’en donnent à cœur joie… Au fond, un lit sous des bulles de plastique…

Au fond, un lit sous des bulles de plastique… Attention, ne pas descendre par le bout, sinon, plouf dans le bassin…

Attention, ne pas descendre par le bout, sinon, plouf dans le bassin… Voici ce qu’il était devenu le 30 septembre 2011.

Voici ce qu’il était devenu le 30 septembre 2011. La sieste finie, on passe à table avec le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises, Eri Okuma, Manami Oyakawa, Mika Shiotani et Yumi Nakao, encadrées par leurs professeurs Yoshinori Kitamura et Yoshikatu Zaha. Le

La sieste finie, on passe à table avec le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises, Eri Okuma, Manami Oyakawa, Mika Shiotani et Yumi Nakao, encadrées par leurs professeurs Yoshinori Kitamura et Yoshikatu Zaha. Le  Plus d’excuse pour ne pas mettre la table, assiettes et couverts sont peints… Il n’y a plus de fraises (oui, des fraisiers au milieu de la table), mais cela va être très sympa en fin d’été, le raisin directement à portée de main… Cette table devrait être inscrite au livre des records dans la catégorie « circuits courts »!

Plus d’excuse pour ne pas mettre la table, assiettes et couverts sont peints… Il n’y a plus de fraises (oui, des fraisiers au milieu de la table), mais cela va être très sympa en fin d’été, le raisin directement à portée de main… Cette table devrait être inscrite au livre des records dans la catégorie « circuits courts »! Les animaux façon nains de jardin jouent à cache-cache ou se montrent bien en vue sur la table, dans les allées et dans les parterres.

Les animaux façon nains de jardin jouent à cache-cache ou se montrent bien en vue sur la table, dans les allées et dans les parterres. Un jardin qui allie avec harmonie fleurs, légumes et arbres fruitiers…

Un jardin qui allie avec harmonie fleurs, légumes et arbres fruitiers… En automne (30 septembre), la vigne avait pris place à table…

En automne (30 septembre), la vigne avait pris place à table… Je continue avec le jardin n° 19 bis La biodiversité bleue, sans concepteur identifié, juste indiqué comme réalisé avec le concours d’Agrocampus Ouest à Angers… En bleu certes, mais loin d’être mon préféré…

Je continue avec le jardin n° 19 bis La biodiversité bleue, sans concepteur identifié, juste indiqué comme réalisé avec le concours d’Agrocampus Ouest à Angers… En bleu certes, mais loin d’être mon préféré… Un sol de cailloux blancs et de tessons de verre poli bleu (ou de pierres colorées?) dans lequel les plantes n’ont pas très bonne mine…

Un sol de cailloux blancs et de tessons de verre poli bleu (ou de pierres colorées?) dans lequel les plantes n’ont pas très bonne mine… … une grande impression de désordre…

… une grande impression de désordre… … et ce n’était pas mieux fin septembre…

… et ce n’était pas mieux fin septembre… Passons dans le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par

Passons dans le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par  Je n’ai vraiment rien dû comprendre à ce jardin qui, d’après sa présentation officielle, « évoque la beauté cachée et méconnue des jardins sous-marins, jardins d’avenir à préserver ». Dans des grillages façon grillages de soutien des digues sur la côte, les plantes ont l’air mal à l’aise et se battre pour survivre… sans doute une mauvaise impression due au sol grisâtre…

Je n’ai vraiment rien dû comprendre à ce jardin qui, d’après sa présentation officielle, « évoque la beauté cachée et méconnue des jardins sous-marins, jardins d’avenir à préserver ». Dans des grillages façon grillages de soutien des digues sur la côte, les plantes ont l’air mal à l’aise et se battre pour survivre… sans doute une mauvaise impression due au sol grisâtre… Sur le bord, le tas de graviers représente sans doute la zone d’estran découverte à marée basse… Heureusement que de petits sièges viennent mettre une petite touche de couleur…

Sur le bord, le tas de graviers représente sans doute la zone d’estran découverte à marée basse… Heureusement que de petits sièges viennent mettre une petite touche de couleur… Les deux arbres ne sont pas très vaillants non plus…

Les deux arbres ne sont pas très vaillants non plus… Seul espace où il y a un peu de vie dans ce jardin, la mare. Cela ne se voit pas avec l’eau trouble et le reflet des feuilles, mais il y avait quelques têtards et insectes aquatiques… mais beaucoup moins que dans les autres espaces en eau des jardins voisins… il doit y avoir un problème ici…

Seul espace où il y a un peu de vie dans ce jardin, la mare. Cela ne se voit pas avec l’eau trouble et le reflet des feuilles, mais il y avait quelques têtards et insectes aquatiques… mais beaucoup moins que dans les autres espaces en eau des jardins voisins… il doit y avoir un problème ici… Voici ce qu’il donne fin septembre…

Voici ce qu’il donne fin septembre… En vous présentant le Poilu victorieux de Eugène (Paul) Bénet (Dieppe 1863 – Paris 1942) à

En vous présentant le Poilu victorieux de Eugène (Paul) Bénet (Dieppe 1863 – Paris 1942) à  Octobre, le mois Fritissime

Octobre, le mois Fritissime La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″.

La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″. Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel

Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel  Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?).

Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?). Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force…

Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force… Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…