Cela fait un bon moment que je ne vous ai pas parlé de l’église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers, à quelques dizaines de mètres de chez moi… En plusieurs articles, je vais vous faire découvrir la richesse de la sculpture extérieure de son chevet, à suivre bientôt les lions et les végétaux (feuilles, arbres)… Je vous ai déjà montré les inscriptions d’Hugo le trésorier (et Aleacis). Au passage, j’en profite pour signaler à la ville que la plupart des spots qui éclairent le chevet le soir sont grillés! La mise en lumière avait été vantée à grands renforts de publicité il y a quelques années… il n’en reste quasiment rien. Et pourtant, Poitiers continue à faire sa publicité sur cette église « classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco« , ce qui est faux, c’est juste l’un des 77 « jalons » du bien culturel collectif (1998), les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Titre dont elle est indigne depuis la construction du clos Saint-Hilaire, qui pèsera sans doute lourd dans l’instruction de la demande de Poitiers pour être inscrite sur la liste représentative française (préalable indispensable avant tout classement à l’Unesco), ce n’est pas le récent lâcher de ballons (7 juin 2013) qui effacera ceci et les autres « erreurs d’appréciation » de ces dernières années (revoir le ratage du nouveau square de la République et le nettoyage très brutal du monument aux morts de 1870-1871). Au fait, toujours aucune nouvelle de l’enquête publique sur la secteur sauvegardé de Poitiers, alors que le commissaire enquêteur aurait dû rendre son avis début mai et que celui-ci devrait être mis à disposition de tous en mairie, « on » me répond toujours qu’il n’est pas rendu… Faudra-t-il saisir la commission d’accès aux documents administratifs / CADA pour y avoir accès?

Cela fait un bon moment que je ne vous ai pas parlé de l’église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers, à quelques dizaines de mètres de chez moi… En plusieurs articles, je vais vous faire découvrir la richesse de la sculpture extérieure de son chevet, à suivre bientôt les lions et les végétaux (feuilles, arbres)… Je vous ai déjà montré les inscriptions d’Hugo le trésorier (et Aleacis). Au passage, j’en profite pour signaler à la ville que la plupart des spots qui éclairent le chevet le soir sont grillés! La mise en lumière avait été vantée à grands renforts de publicité il y a quelques années… il n’en reste quasiment rien. Et pourtant, Poitiers continue à faire sa publicité sur cette église « classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco« , ce qui est faux, c’est juste l’un des 77 « jalons » du bien culturel collectif (1998), les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Titre dont elle est indigne depuis la construction du clos Saint-Hilaire, qui pèsera sans doute lourd dans l’instruction de la demande de Poitiers pour être inscrite sur la liste représentative française (préalable indispensable avant tout classement à l’Unesco), ce n’est pas le récent lâcher de ballons (7 juin 2013) qui effacera ceci et les autres « erreurs d’appréciation » de ces dernières années (revoir le ratage du nouveau square de la République et le nettoyage très brutal du monument aux morts de 1870-1871). Au fait, toujours aucune nouvelle de l’enquête publique sur la secteur sauvegardé de Poitiers, alors que le commissaire enquêteur aurait dû rendre son avis début mai et que celui-ci devrait être mis à disposition de tous en mairie, « on » me répond toujours qu’il n’est pas rendu… Faudra-t-il saisir la commission d’accès aux documents administratifs / CADA pour y avoir accès?

Ce plan de sauvegarde prévoit (entre autres) de raser le parking de la résidence installé en plein milieu du cloître dans des matériaux de médiocre qualité… mais envahis par la végétation. Les matériaux abandonnés à l’arrière du chantier depuis plusieurs années, adossés à un immeuble classé monument historique (l’église et le mur sur rue) ne sont toujours pas enlevés… Par rapport à cette photographie, ils sont juste masqués par la végétation.

Ce plan de sauvegarde prévoit (entre autres) de raser le parking de la résidence installé en plein milieu du cloître dans des matériaux de médiocre qualité… mais envahis par la végétation. Les matériaux abandonnés à l’arrière du chantier depuis plusieurs années, adossés à un immeuble classé monument historique (l’église et le mur sur rue) ne sont toujours pas enlevés… Par rapport à cette photographie, ils sont juste masqués par la végétation.

Ça serait peut-être au moins une bonne idée de remettre en service l’éclairage de l’église Saint-Hilaire-le-Grand avant l’arrivée des touristes en ville, avec le retour du soleil depuis hier (il faut en profiter, orages annoncés dès ce soir), ils vont peut-être finir par revenir.

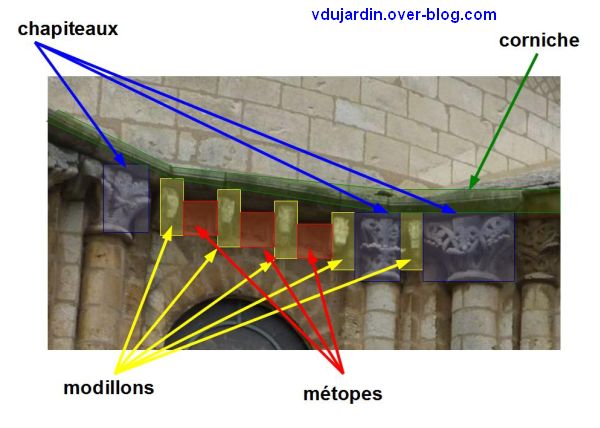

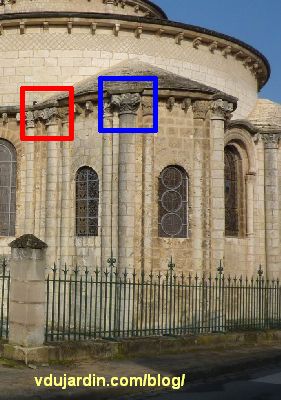

En attendant que la ville reprenne les choses en main, sur une métope (la pierre entre les modillons qui portent la corniche, voir le schéma ci-dessous) de l’absidiole du transept sud, cet homme veille en vue de la « lutte finale », point droit levé et gourdin (bien phallique, surtout si l’on considère la scène voisine) dans la main gauche…

A gauche de la même métope, un « obscena », un animal avec une belle érection.

Les serpents entrelacés, à l’autre bout du chevet, se mordent la queue… Un motif assez récurrent dans l’art roman notamment en Poitou.

Les serpents entrelacés, à l’autre bout du chevet, se mordent la queue… Un motif assez récurrent dans l’art roman notamment en Poitou.

Les oiseaux sont beaucoup moins habituels: ils sont ici beaucoup plus « vivants » qu’ailleurs, faisant leur toilette ou cherchant à s’envoler…

Photographies de mars 2013…

Saint-Hilaire-le-Grand

- la mort d’Hilaire sur un chapiteau

- Marie alitée, le bain de Jésus et la fuite en Egypte sur un chapiteau

- le chevet et une autre vue ici

- l’inscription d’Hugo le trésorier (et Aleacis)

- quelques modillons et métopes

- le tombeau de Constantin de Melle avec les graffitis médiévaux (dont un alphabet)

- la charité de Saint-Martin peinte à l’époque romane

- le chemin de croix de Jean Claro

- le Clos Saint-Hilaire et l’école des demoiselles d’Auzay, invasion de la végétation

Sur ce chapiteau est porté le mot ALEACIS, un prénom féminin qui n’a jusqu’à présent, à ma connaissance, été rapporté à aucun personnage connu.

Sur ce chapiteau est porté le mot ALEACIS, un prénom féminin qui n’a jusqu’à présent, à ma connaissance, été rapporté à aucun personnage connu. Revenons au chevet de l’église Saint-Hilaire à Poitiers, sur le premier chapiteau de l’absidiole sud-est… Comment ça, vous ne voyez toujours pas?

Revenons au chevet de l’église Saint-Hilaire à Poitiers, sur le premier chapiteau de l’absidiole sud-est… Comment ça, vous ne voyez toujours pas? Et avec un coup de zoom, c’est mieux? Vous devez réussir à lire « VGO MONE / DARIVS « , Hugo étant trésorier… Je pense que peu de visiteurs de cette église l’ont repérée, même si elle a été publiée dans divers ouvrages plus ou moins pour le grand public et si elle est mentionnée dans la petite plaquette en vente pour les visiteurs dans l’édifice…

Et avec un coup de zoom, c’est mieux? Vous devez réussir à lire « VGO MONE / DARIVS « , Hugo étant trésorier… Je pense que peu de visiteurs de cette église l’ont repérée, même si elle a été publiée dans divers ouvrages plus ou moins pour le grand public et si elle est mentionnée dans la petite plaquette en vente pour les visiteurs dans l’édifice… Surtout que lorsque l’on regarde ce

Surtout que lorsque l’on regarde ce  J’ai entendu que les cardinaux qui vont entrer en conclave vont essayer d’élire le pape pour le 19 mars, jour de la saint Joseph… J’ai cherché dans les photographies si j’avais des Joseph en dehors de ceux que je vous ai déjà montrés, notamment Joseph éberlué après la naissance de Jésus à Poitiers, sur la façade de

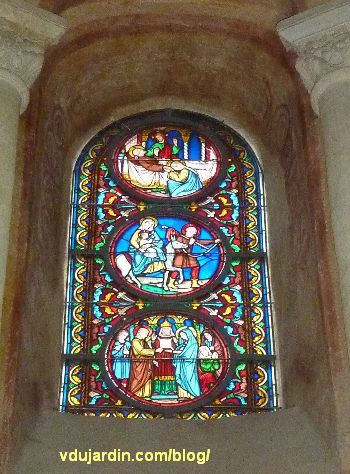

J’ai entendu que les cardinaux qui vont entrer en conclave vont essayer d’élire le pape pour le 19 mars, jour de la saint Joseph… J’ai cherché dans les photographies si j’avais des Joseph en dehors de ceux que je vous ai déjà montrés, notamment Joseph éberlué après la naissance de Jésus à Poitiers, sur la façade de  En bas, on assiste au mariage de Marie et Joseph… Oserais-je un blague que l’on a beaucoup entendu ces dernières semaines? Jésus, deux papas, une mère porteuse… Surtout, Marie apprend qu’elle est enceinte (voir l’Annonciation à Chauvigny sur un

En bas, on assiste au mariage de Marie et Joseph… Oserais-je un blague que l’on a beaucoup entendu ces dernières semaines? Jésus, deux papas, une mère porteuse… Surtout, Marie apprend qu’elle est enceinte (voir l’Annonciation à Chauvigny sur un  Dans la partie centrale, nous retrouvons la fuite en Égypte, franchement, je préfère la scène sculptée juste à côté à l’époque romane, sur un chapiteau de la croisée du transept, où l’on voit

Dans la partie centrale, nous retrouvons la fuite en Égypte, franchement, je préfère la scène sculptée juste à côté à l’époque romane, sur un chapiteau de la croisée du transept, où l’on voit  Enfin, en haut, la mort de Joseph, entouré par Marie et Jésus. Jésus est ici représenté dans la force de l’âge… mais Joseph n’apparaît plus dans la Bible après les 12 ans de Jésus, lors d’une visite au temple de Jérusalem (Luc 2, 41-50).

Enfin, en haut, la mort de Joseph, entouré par Marie et Jésus. Jésus est ici représenté dans la force de l’âge… mais Joseph n’apparaît plus dans la Bible après les 12 ans de Jésus, lors d’une visite au temple de Jérusalem (Luc 2, 41-50). A l’approche de noël, et pour changer de la Nativité et du Bain de Jésus sur la façade de

A l’approche de noël, et pour changer de la Nativité et du Bain de Jésus sur la façade de

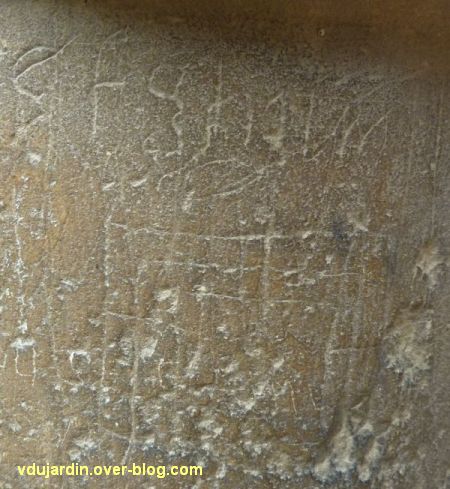

J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son

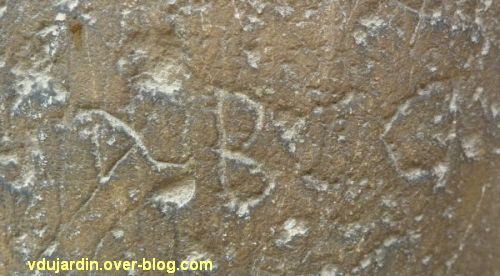

J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son  Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle.

Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle. Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g…

Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g… … et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu

… et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin.

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin. Suite au décapage intempestif du

Suite au décapage intempestif du  Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau

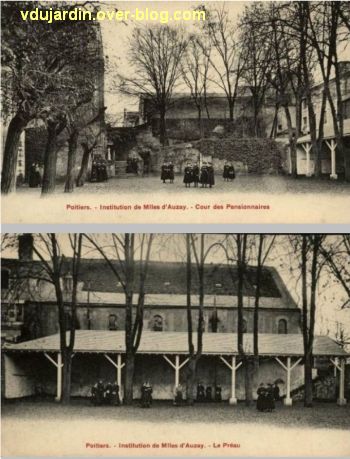

Je vous rappelle juste que nous sommes au sud de l’église collégiale Saint-Hilaire, où se trouvait le cloître et auparavant à l’époque romaine le cimetière où avait était enterré Saint-Hilaire. L’église est classée monument historique sur la première liste établie sous l’égide de Prosper Mérimée en 1840, revoir sur ce blog par exemple son beau  Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le

Et la vue aujourd’hui, à part le mur de clôture qui a été percé pour laisser passer l’escalier qui rejoint le  Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la

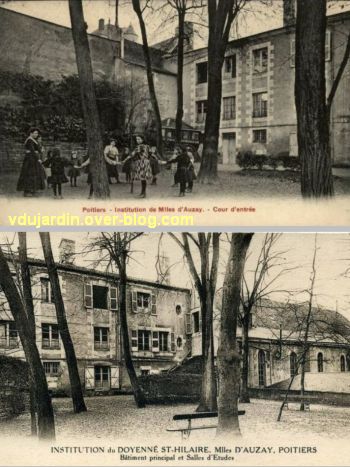

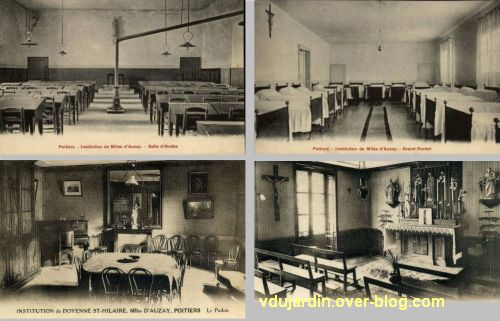

Dans le cloître et les anciens bâtiments monastiques se trouvait la cour principale de l’institution puis de l’école qui lui a succédé et avait quelque peu modifié le bâtiment (adjonction de préfabriqués, le grand toit que l’on voit à l’arrière du préau avait été remplacé par un toit en terrasse). Le mieux aurait été, au moment de la vente (la congrégation religieuse avait de l’argent) que la ville préempte ce terrain (adossé à un monument historique, voir plus haut, l’église est également inscrite depuis 1998 sur la  Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique.

Pour compléter la documentation sur cette institution, elle occupait aussi le bâtiment plus à l’est, la cour que l’on voit au premier plan ici sert en semaine de stationnement à des logements situés plus au sud. Sur l’image du bas, on voit à l’arrière le grand bâtiment qui contient l’ancien réfectoire et cellier monastique. Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

Voici cette même cour haute prise en photographie un dimanche, donc sans voiture.

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés!

J’ai retrouvé des photographies pendant le chantier. Le bâtiment au sud conserve en élévation le cellier-réfectoire, à l’intérieur duquel se trouvent notamment les poutres datées du 13e siècle. Ce rez-de-chaussée n’a pas été aménagé pour l’immeuble d’habitation, mais celui-ci est construit tout contre et au-dessus (la flèche rouge sur la première photographie). Au passage, vous avez une vision de la très basse qualité de la construction, les appartements sont vendus comme des appartements de standing! En parpaings agglomérés! Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier).

Du côté ouest, le mur en bordure de rue est le mur de clôture d’origine du cloître de la collégiale. Il est protégé au titre des monuments historiques (l’arrêté de protection, daté du 5 juin 1941, précise que sont protégés les vestiges du mur d’enceinte situés en bordure de la rue Saint-Hilaire) et ne devait pas être modifié (la flèche bleue du premier montage photographique, et ci-contre pendant le chantier). Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans

Il a été allègrement repris, parce qu’il faut bien faire entrer les voitures, et le bardage en bois a été réalisé n’importe comment, le bois qui ne devait pas être sec lors de la mise en œuvre a vrillé… Voir aussi la photographie n° 6 de Didier Rykner dans

La fenêtre située au nord du chœur, donc à gauche de l’absidiole précédente, est fermée par une verrière qui porte également une représentation de saint Martin, cette fois vêtu de ses vêtements épiscopaux. Cette verrière a été réalisée en 1921 par les ateliers de Luc Fournier, peintre verrier à Tours.

La fenêtre située au nord du chœur, donc à gauche de l’absidiole précédente, est fermée par une verrière qui porte également une représentation de saint Martin, cette fois vêtu de ses vêtements épiscopaux. Cette verrière a été réalisée en 1921 par les ateliers de Luc Fournier, peintre verrier à Tours. Pour cette semaine,

Pour cette semaine,  Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à

Je file d’abord à la cathédrale avec une idée bien précise en tête, prendre la crucifixion de saint Pierre sur la maîtresse vitre (le grand vitrail central derrière le chœur) datée des environs de 1162… (juste à la transition art roman / art gothique, une commande d’Alienor d’Aquitaine et de Henri II, roi d’Angleterre) Et oui, saint Pierre a été crucifié tête en bas, je vous ai déjà montré une scène similaire, à peine plus anciennes, sur la façade romane de l’église Saint-Pierre à  Juste derrière chez moi, sur les métopes du

Juste derrière chez moi, sur les métopes du  Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de

Mais l’art roman comme l’art gothique sont des arts de la contorsion, aiment jouer avec l’endroit et l’envers… Petit passage par la façade de  Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers?

Les animaux du baptistère Saint-Jean, eux aussi romans, se contorsionnent quant à eux sur les modillons (ces pierres qui portent la corniche et dont l’extrémité visible est souvent sculptée). Celui du haut est dans une position très classique à cette époque, le corps dans un sens et la tête retournée dans l’autre… Celui du bas est beaucoup plus rare, il a les pattes collées au plafond… Endroit? Envers? On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église

On saute environ un siècle, et nous voici en haut dans la nef de la cathédrale et en bas, dans celle de l’église  A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

A Sainte-Radegonde, il y a aussi les petits

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de

Et sur la façade occidentale de Notre-Dame de la Couldre à Parthenay (une série de photographies prises il y a une dizaine de jours, que je n’ai pas encore triée), l’archange tête en bas vient annoncer à Marie qu’elle porte en elle l’Enfant Jésus… Une représentation de l’Annonciation assez différente de celle que je vous ai montrée sur la façade de  Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la

Et pour terminer, hors sujet, mais comme je suis passée juste à côté… La plaque de la  Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa

Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa  Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés.

Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés. Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ).

Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ). Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix.

Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix. Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle.

Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle. Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix).

Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix). Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station.

Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station. Longue et superbe soirée hier soir… Il s’agissait d’une nuit des étoiles et

Longue et superbe soirée hier soir… Il s’agissait d’une nuit des étoiles et  Si vous voulez vous rendre compte de cette sonorité particulière, je vous invite à aller visiter le

Si vous voulez vous rendre compte de cette sonorité particulière, je vous invite à aller visiter le