Un livre lu chez mon père lors de mon dernier séjour.

Le livre : Sauve-toi, la vie t’appelle de Boris Cyrulnik, éditions Odile Jacob, 2012, 291 pages, ISBN 9782738128621.

L’histoire : Bordeaux, 1944. Boris Cyrulnik est né en juillet 1937. Le 9 janvier 1944, il est arrêté dans une rafle de juifs à Bordeaux. Il était alors caché chez une institutrice, Marguerite Farge. Il se rappelle sa mère, qui l’a placé dans une pension pour tenter de ses sauver, de son père, engagé volontaire dans la légion étrangère, blessé, arrêté comme juif, à qui il a pu rendre visite dans un camp (en 1942?) avant sa déportation. Après la rafle, les juifs ont été rassemblés dans la synagogue, le jeune Boris réussi à se cacher dans les toilettes puis à s’échapper grâce à la bienveillance d’une infirmière sous les jupes d’une femme mourante, commence alors la vie d’un enfant caché sous le nom de Jean Laborde jusqu’à la fin de la guerre. Après guerre, il est contraint au silence et au secret, personne ne le croît… Ce n’est que bien plus tard, à l’occasion de conférences, d’émissions de télévision, qu’il est contacté par d’autres protagonistes de ses jours sombres et peut confronter ses souvenirs à la réalité, la reconstruction de la mémoire, les occasions perdues d’avoir d’autres informations, le procès Papon…

Mon avis : en tant que psychiatre, Boris Cyrulnik a théorisé et expliqué la résilience, cette capacité des traumatisés à vivre avec leur passé, quitte à recomposer la réalité pour qu’elle soit vivable. S’il a plusieurs fois parlé ces dernières années de son propre passé, c’est la première fois que l’auteur raconte sa propre histoire en l’analysant, en confrontant ses souvenirs à la réalité, en racontant la longue phase d’enterrement des souvenirs (insoutenables pour ceux à qui il a tenté de raconter), puis leur lente remise au jour et confrontation à la réalité qui se révèle au fil des rencontres. Les grandes lignes n’ont pas changé, mais les détails, si, ainsi, l’infirmière qui l’a cachée n’était pas blonde mais brune, etc. Reste une incertitude pour lui, dans ses souvenirs, il se voit beaucoup plus petit (3/4 ans) qu’il n’était en réalité (6 ans). Ayant raté une rencontre avec une personne qui aurait pu l’éclairer sur ce mystère, celui-ci restera entier… Mais avant la rafle de janvier 1944 dans laquelle il a été arrêté, il y en a eu bien d’autres à Bordeaux, notamment en 1942, celles-ci se sont-elles superposées dans sa mémoire à celle de 1944? Un texte très intéressant, ici sur la mémoire individuelle, mais il faudrait aussi s’interroger sur la mémoire collective.

Au sujet de la mémoire collective, à Poitiers, quel processus a abouti à l’oubli quasi total du camp de la Chauvinerie, près de la caserne Ladmirault? Ici, on parle du camp de la route de Limoges, mais jusqu’à récemment (fouilles archéologiques préalables à la zone des Montgorges), pas du Frontstalag 230 (camp d’internement allemand), où fut interné Léopold Sédar Senghor et qui est devenu, en 1945, un camp d’internement de prisonniers allemands où des centaines d’entre eux, parmi lesquels 100% des enfants, sont morts, une partie lors du transfert, puis suite à l’accaparement des vivres par les responsables du camp : voir en 2002 l’article de Loïc Rondeau, Prisonniers et civils allemands dans la Vienne (1945-1948) (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, tome 109, n° 4, 2002, p. 217-227), un article publié en 2005 de Denis Peschanski intitulé Morbidité et mortalité dans la France des camps (paru dans « Morts d’inanition ». Famine et exclusions en France sous l’Occupation, Isabelle von Bueltzingsloewen (dir.), Rennes, PUR, 2005, p. 201-212), et les études encore inédites suite aux fouilles de 2008 (compte rendu au cours d’une conférence lors des journées du patrimoine 2012, mais toujours pas de publication)… Comment toute une ville, y compris les associations d’anciens combattants (il ne figure pas dans la liste des camps d’internement de la Vienne édité par l’office national des anciens combattants, peut-elle avoir oublié voire nié l’existence de ce camp???

Alors qu’un camp de prisonniers allemands a fait l’objet d’une vraie fouille donnant de nombreuses informations en Normandie en 2006 (camp de la Glacerie à La Motterie), le camp de la Chauvinerie à Poitiers a été livré aux constructeurs sans prescription de fouilles après les sondages de diagnostic… un nouveau quartier est en train de voir le jour, et pour l’instant, pas même un panneau n’est prévu pour rappeler le passé à jamais détruit de ce site… Les historiens (poussés ici par les archéologues) s’exprimeront-ils enfin dans une revue spécialisée ou une revue grand public sur le sujet? Au moins, les Archives départementales ont mis en ligne un inventaire des sources disponibles… [PS la mise en ligne de cet article est parue une grosse synthèse de Véronique Rochais-Cheminée, Sonia Leconte et Jean Hiernard, Des camps oubliés de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne, Revue historique du Centre-Ouest, t. XII, 2014, p. 7-87].

Sur des sujets voisins, voir:

– Maus, un survivant raconte : tome 1 : mon père saigne l’histoire ; tome 2 : Et c’est là que mes ennuis ont commencé, de Art Spiegelman

– La rafle de Roselyne Bosch,

Ce livre entre dans le cadre du défi 1% de la rentrée littéraire organisé à nouveau cette année par Hérisson.

Un livre trouvé parmi une sélection de livres régionaux à la

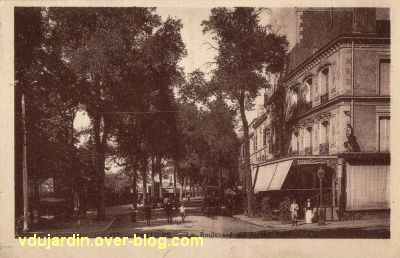

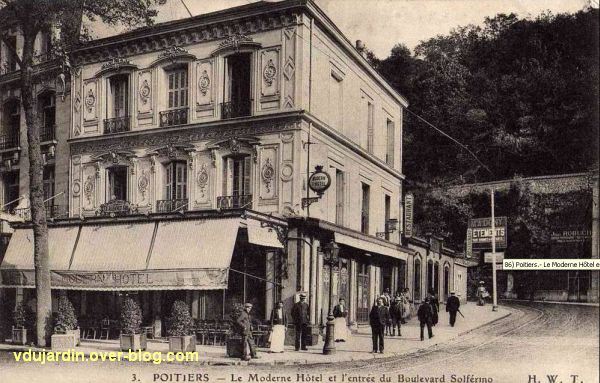

Un livre trouvé parmi une sélection de livres régionaux à la  La gare de Poitiers a été bombardée par les alliés et notamment par des bombardiers britanniques dans la nuit du 12 au 13 juin 1944, je vous en ai parlé

La gare de Poitiers a été bombardée par les alliés et notamment par des bombardiers britanniques dans la nuit du 12 au 13 juin 1944, je vous en ai parlé  … et de face…

… et de face… … ou encore ici depuis la cour de la gare, qui était alors fermée par une grille en fer (à peu près en bordure du passage actuel des taxis).

… ou encore ici depuis la cour de la gare, qui était alors fermée par une grille en fer (à peu près en bordure du passage actuel des taxis). Et voici une carte postale après reconstruction… en moellons apparents. La reconstruction a été partagée par le MRU (ministère de la reconstruction et de l’urbanisme) entre les architectes Paul Maître, André Ursault et Paul Bonnin.

Et voici une carte postale après reconstruction… en moellons apparents. La reconstruction a été partagée par le MRU (ministère de la reconstruction et de l’urbanisme) entre les architectes Paul Maître, André Ursault et Paul Bonnin. Voici ce que cela donne aujourd’hui (enfin, ce sont des photos d’octobre 2010), d’abord l’alignement complet…

Voici ce que cela donne aujourd’hui (enfin, ce sont des photos d’octobre 2010), d’abord l’alignement complet… …les hôtels au bord du boulevard (ils n’ont pas très bonne réputation, et les clients du bar tabac bouchent régulièrement la circulation en allant faire leurs achats en restant sur la route).

…les hôtels au bord du boulevard (ils n’ont pas très bonne réputation, et les clients du bar tabac bouchent régulièrement la circulation en allant faire leurs achats en restant sur la route). Enfin, une dernière vue avec un cadrage un peu comme sur la troisième carte postale.

Enfin, une dernière vue avec un cadrage un peu comme sur la troisième carte postale. D’autres immeubles avaient été touchés par ce bombardement aux abords du palais de justice, les immeubles ont été reconstruits dans le même style qu’à la gare, en voici rue Gaston Hulin.

D’autres immeubles avaient été touchés par ce bombardement aux abords du palais de justice, les immeubles ont été reconstruits dans le même style qu’à la gare, en voici rue Gaston Hulin. Si vous vous promenez dans Poitiers, vous en trouverez d’autres, par exemple celui-ci à l’angle de la rue Boncenne et de la rue des Carmélites. Si vous habitez dans d’autres villes bombardées en France, vous reconnaîtrez sans doute le style, ministère de la reconstruction, subventions et efficacité obligent, ils ont globalement tous un air de famille. Lors des mêmes événements, le monument aux coloniaux fut aussi détruit, je vous le montrerai… l’année prochaine, LOL!

Si vous vous promenez dans Poitiers, vous en trouverez d’autres, par exemple celui-ci à l’angle de la rue Boncenne et de la rue des Carmélites. Si vous habitez dans d’autres villes bombardées en France, vous reconnaîtrez sans doute le style, ministère de la reconstruction, subventions et efficacité obligent, ils ont globalement tous un air de famille. Lors des mêmes événements, le monument aux coloniaux fut aussi détruit, je vous le montrerai… l’année prochaine, LOL!

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ».

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ». De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme.

De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme. Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949.

Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949. Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine.

Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine. Enfin, à la

Enfin, à la

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Cette BD sera soumise pour le classement du TOP BD des blogueurs organisé par

Ce livre entre dans le cadre du défi du

Ce livre entre dans le cadre du défi du