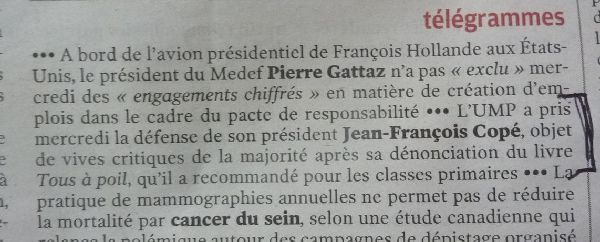

Il y a deux ans, je vous montrais quelques exemples de « sculptures à poil » à Melle (église Saint-Savinien) et à Payroux (d’où provient la scène d’accouplement ci-contre), puis amorcé une courte série sur le mot-clef Tous à poil, du titre de ce petit livre de Claire Franek et Marc Daniau, aux éditions du Rouergue fustigé par Jean-François Copé. Je voulais depuis vous montrer les deux exemples que je vous propose aujourd’hui, mais je n’avais pas de bonnes photographies, il faut dire que ces modillons sont perchés un peu hauts, surtout celui de la cathédrale de Poitiers.

Il y a deux ans, je vous montrais quelques exemples de « sculptures à poil » à Melle (église Saint-Savinien) et à Payroux (d’où provient la scène d’accouplement ci-contre), puis amorcé une courte série sur le mot-clef Tous à poil, du titre de ce petit livre de Claire Franek et Marc Daniau, aux éditions du Rouergue fustigé par Jean-François Copé. Je voulais depuis vous montrer les deux exemples que je vous propose aujourd’hui, mais je n’avais pas de bonnes photographies, il faut dire que ces modillons sont perchés un peu hauts, surtout celui de la cathédrale de Poitiers.

Les deux ont été réalisés par la même équipe de sculpteurs, autour de 1200, dans la cathédrale et dans l’église Sainte-Radegonde à Poitiers, donc à quelques dizaines de mètres l’un de l’autre, dans la troisième travée de la nef du côté nord pour le premier édifice et dans la deuxième travée du côté sud pour le second. Point de scènes d’amour acrobatiques cette fois-ci, juste des nus qui montrent bien leur anatomie… et même un peu plus 😉 Des historiens de l’art classent ces modillons dans les obsenae (objets à caractère obscène), ce sont juste des petites sculptures réalistes…

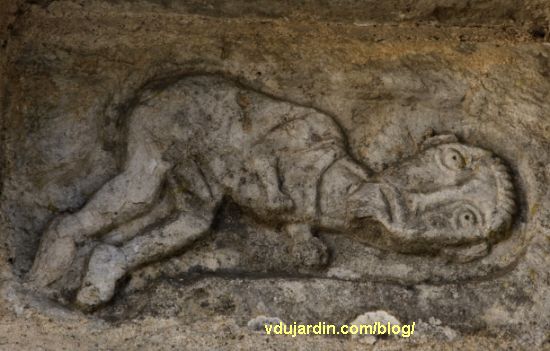

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale…

Je vous présente donc Monsieur, pas en érection mais quand même avec une belle paire de testicules, en train de jouer avec sa bouche (euh, Freud, au secours, ce Monsieur a régressé au stade oral???). En tout cas, Monsieur est tout nu dans la cathédrale…

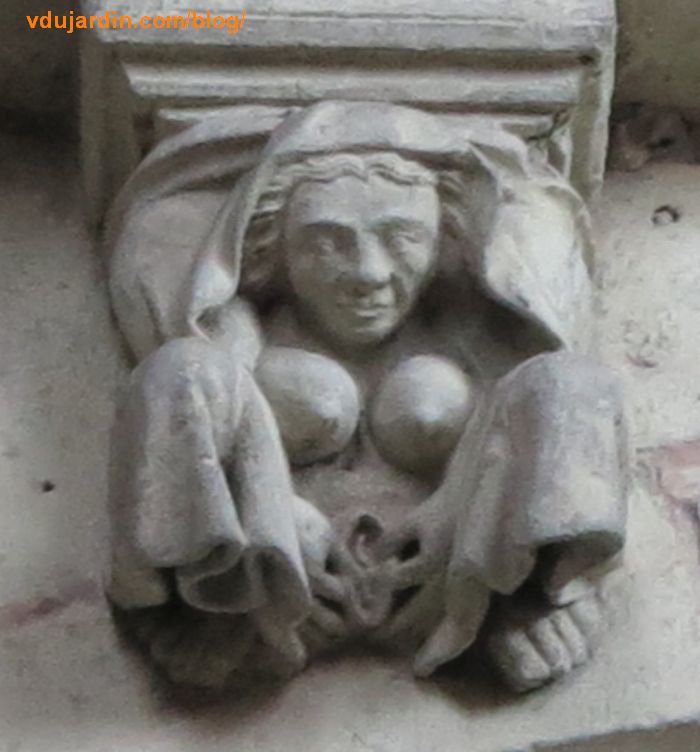

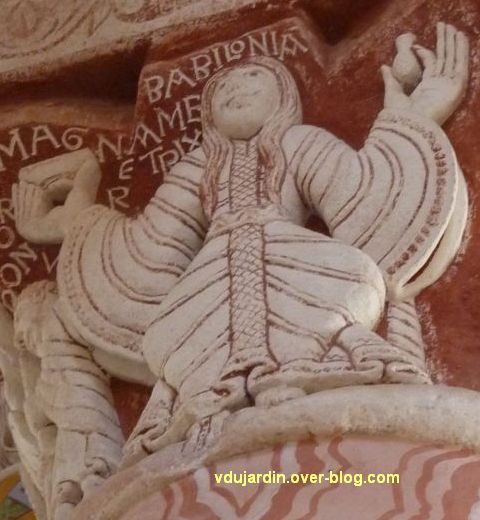

… pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un voile couvre ses cheveux et ses épaules, retombant sur ses genoux, mais ses pieds, ses seins (qui pointent comme sous l’effet de l’excitation) et… sa vulve sont nus. C’est l’une des rares scènes de masturbation féminine très explicite connue pour le tout début de l’art gothique. Impossible ici de se cacher derrière une explication genre « scène de maïeutique » (art de l’accouchement), chère à certains historiens de l’art, il n’y a aucun doute ici, Madame se pince (se titille ?) les grandes lèvres avec les doigts! Les sculpteurs étant en principe des hommes à cette époque, celui qui a réalisé ce modillon était bien au courant des jeux féminins intimes !

… pas comme Madame dans l’église Sainte-Radegonde! Un voile couvre ses cheveux et ses épaules, retombant sur ses genoux, mais ses pieds, ses seins (qui pointent comme sous l’effet de l’excitation) et… sa vulve sont nus. C’est l’une des rares scènes de masturbation féminine très explicite connue pour le tout début de l’art gothique. Impossible ici de se cacher derrière une explication genre « scène de maïeutique » (art de l’accouchement), chère à certains historiens de l’art, il n’y a aucun doute ici, Madame se pince (se titille ?) les grandes lèvres avec les doigts! Les sculpteurs étant en principe des hommes à cette époque, celui qui a réalisé ce modillon était bien au courant des jeux féminins intimes !

Comme quoi, on peut aller à la messe et se rincer l’œil, peut-être que ça évite aux curés et autres chanoines de toucher aux enfants de chœur? D’accord, la question ne se posait pas vraiment en 1200, le sacrement chrétien du mariage n’existait pas encore : l’Église tente d’imposer le mariage à partir de 1100, auparavant, le mariage était une affaire purement civile, pour la transmission des biens notamment, et le mariage ne devient le septième sacrement de l’église qu’à partir du quatrième concile de Latran, en 1215. Les chanoines n’ont jamais été soumis au célibat, et le célibat des prêtres, juste prescrit par le pape Grégoire VII (synode de Latran en 1074), n’était pas vraiment respecté en dépit des rappels lors concile de Latran II en 1132, puis dans les canons de 1139, et plus de la moitié des prêtres vivent alors encore en couple à la fin du Moyen-Âge. Bon, au moins, avec ces modillons, chacun peut vérifier « comment c’est fait », un homme et une femme…

Photographies septembre 2016.

Cela fait fort longtemps que je n’ai pas partagé avec vous mes photographies prises en septembre 2010 à Saint-Bertrand-de-Comminges, commune pour laquelle j’ai un faible, pour cause de deuxième chantier de fouilles auquel j’ai participé à peine 16 ans (il y a … oh, je ne compte plus!). J’y suis retournée plusieurs fois, notamment en participant à des fouilles dirigées par Pascal Foucher et Cristina San-Juan dans la

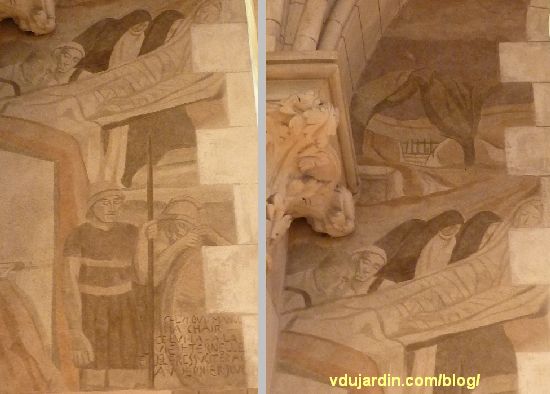

Cela fait fort longtemps que je n’ai pas partagé avec vous mes photographies prises en septembre 2010 à Saint-Bertrand-de-Comminges, commune pour laquelle j’ai un faible, pour cause de deuxième chantier de fouilles auquel j’ai participé à peine 16 ans (il y a … oh, je ne compte plus!). J’y suis retournée plusieurs fois, notamment en participant à des fouilles dirigées par Pascal Foucher et Cristina San-Juan dans la  Dans la chapelle Notre-Dame, située du côté nord, se trouve le tombeau de Hugues de Castillon, qui acheva la construction de la nef de l’ancienne cathédrale. Ce tombeau est attribué au « Maître de Rieux », sculpteur anonyme du 14e siècle peut-être installé à Rieux-Volvestre, financé par les mécénats de Jean Tissendier, évêque de Rieux (voir le tombeau de cet évêque et d’autres

Dans la chapelle Notre-Dame, située du côté nord, se trouve le tombeau de Hugues de Castillon, qui acheva la construction de la nef de l’ancienne cathédrale. Ce tombeau est attribué au « Maître de Rieux », sculpteur anonyme du 14e siècle peut-être installé à Rieux-Volvestre, financé par les mécénats de Jean Tissendier, évêque de Rieux (voir le tombeau de cet évêque et d’autres  Le tombeau est entièrement en marbre de Saint-Béat, marbre noir pour le socle et la dalle sous le gisant, marbre blanc pour le gisant et les sculptures des côtés.

Le tombeau est entièrement en marbre de Saint-Béat, marbre noir pour le socle et la dalle sous le gisant, marbre blanc pour le gisant et les sculptures des côtés. Le gisant représente Hugues de Castillon revêtu de ses habits et attributs épiscopaux, crosse et mitre. A ses pieds est allongé un lion, comme il est fréquent.

Le gisant représente Hugues de Castillon revêtu de ses habits et attributs épiscopaux, crosse et mitre. A ses pieds est allongé un lion, comme il est fréquent. Les deux grands côtés de la cuve sont occupés chacun par trois compartiments architecturés où se presse un cortège de pleurants, moines, nonnes et laïcs.

Les deux grands côtés de la cuve sont occupés chacun par trois compartiments architecturés où se presse un cortège de pleurants, moines, nonnes et laïcs. C’est aussi cette seule face que j’ai pu trouver sur des cartes postales anciennes…

C’est aussi cette seule face que j’ai pu trouver sur des cartes postales anciennes… Moines tonsurés, nonnes voilées…

Moines tonsurés, nonnes voilées… La suite…

La suite… Ceux-là sont bien encapuchonnés!

Ceux-là sont bien encapuchonnés! Comme annoncé

Comme annoncé  PS: signalé au Canard Enchaîné, qui l’a repris, édition du 19 février 2014!]

PS: signalé au Canard Enchaîné, qui l’a repris, édition du 19 février 2014!] Direction tout d’abord pour Melle, dans les Deux-Sèvres, avec la façade de l’église Saint-Savinien, en centre-ville, à côté de l’ancien château (devenu hôpital) et de l’hôtel de Ménoc. Ce n’est pas l’église la plus célèbre des églises romanes de Melle où les églises Saint-Hilaire et Saint-Pierre sont sans doute plus visitées, mais elle vaut le détour. Quand elle est ouverte au public, n’hésitez pas à entrer, vous verrez entre autre un beau chapiteau sur l’histoire de saint Savinien.

Direction tout d’abord pour Melle, dans les Deux-Sèvres, avec la façade de l’église Saint-Savinien, en centre-ville, à côté de l’ancien château (devenu hôpital) et de l’hôtel de Ménoc. Ce n’est pas l’église la plus célèbre des églises romanes de Melle où les églises Saint-Hilaire et Saint-Pierre sont sans doute plus visitées, mais elle vaut le détour. Quand elle est ouverte au public, n’hésitez pas à entrer, vous verrez entre autre un beau chapiteau sur l’histoire de saint Savinien. Si on se déplace un peu plus à gauche de la façade, une autre métope montre un homme nu, allongé sur le ventre, sexe bien visible aussi…

Si on se déplace un peu plus à gauche de la façade, une autre métope montre un homme nu, allongé sur le ventre, sexe bien visible aussi… Il y a beaucoup d’autres scènes de ce type dans l’art roman, pas seulement de chastes

Il y a beaucoup d’autres scènes de ce type dans l’art roman, pas seulement de chastes

Le nouveau thème du

Le nouveau thème du  Dans la dernière station du

Dans la dernière station du  Mort aussi,

Mort aussi,

Beaucoup plus vif, ce petit

Beaucoup plus vif, ce petit  Assez vives aussi les allégories des arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre, sur le relief de

Assez vives aussi les allégories des arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre, sur le relief de

En cette période de cadeaux et d’étrennes, je n’ai pas résisté à vous montrer cette console de la galerie nord du cloître de la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Il fait partie d’un

En cette période de cadeaux et d’étrennes, je n’ai pas résisté à vous montrer cette console de la galerie nord du cloître de la cathédrale Saint-Étienne à Cahors. Il fait partie d’un  Le personnage de droite est sans aucun doute possible un pèlerin, ainsi qu’en atteste la coquille Saint-Jacques sur son chapeau. Il porte une épaisse cape de voyage.

Le personnage de droite est sans aucun doute possible un pèlerin, ainsi qu’en atteste la coquille Saint-Jacques sur son chapeau. Il porte une épaisse cape de voyage. Il se dispute avec le personnage situé en face de lui, à gauche sur le chapiteau. Ce dernier est parfois interprété comme un usurier ou un prêteur sur gage (ceux de Cahors étaient réputés…). D’autres auteurs voient en lui un autre pèlerin et une métaphore de la dispute (de l’ancienne et de la nouvelle loi), telle qu’on peut la voir assez fréquemment dans l’art roman, plus rarement au tournant du 16e siècle.

Il se dispute avec le personnage situé en face de lui, à gauche sur le chapiteau. Ce dernier est parfois interprété comme un usurier ou un prêteur sur gage (ceux de Cahors étaient réputés…). D’autres auteurs voient en lui un autre pèlerin et une métaphore de la dispute (de l’ancienne et de la nouvelle loi), telle qu’on peut la voir assez fréquemment dans l’art roman, plus rarement au tournant du 16e siècle. Les pèlerins qui fréquentent aujourd’hui les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (

Les pèlerins qui fréquentent aujourd’hui les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (

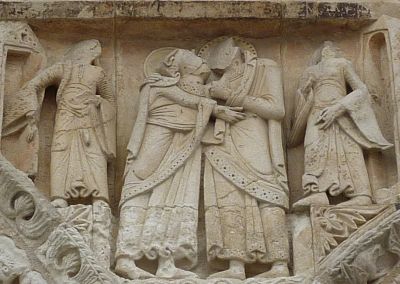

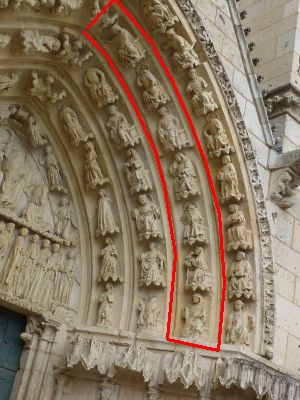

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère.

Comme d’autres portail de la même époque (par exemple au même emplacement mais dans une représentation différente sur le portail nord de la façade de la cathédrale de Paris ou sur le portail central du transept nord de la cathédrale de Chartres), il est consacré à la dormition de la Vierge. Jusqu’à ce que Pie XII fasse de l’Assomption (la montée au ciel de Marie, fêtée le 15 août) un dogme pour l’église catholique en 1950, la dormition désignait à la fois la mort de Marie et la montée au ciel de son âme. Le tympan est partagé en deux registres, avec en bas Marie sur son lit de mort et en haut, le Christ couronnant sa mère. Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ.

Dans le registre inférieur donc, Marie repose morte sur son lit, encadré d’un archange à son pied et à sa tête (on les reconnaît à leurs ailes, ils sont chargés d’emporter Marie vers le ciel, ils tiennent déjà son linceul), et des douze apôtres (avec leurs auréoles, certains barbus, d’autres non) derrière et de part et d’autre de ce lit et du Christ. Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche.

Voici à gauche du lit trois apôtres et l’ange. Celui tout à gauche tient un seau à eau bénite dont on voit même dépasser le goupillon sur la gauche. Voici les apôtres situés à droite du lit.

Voici les apôtres situés à droite du lit. Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas.

Tout à gauche, un ange regarde la scène de la dormition tout en participant à l’autre scène qui se développe sur le rouleau (voir ci-dessous). Il a les pieds sur les flots ou des nuages et en dessous de lui se trouve un personnage recroquevillé. On retrouve la même disposition sur le portail sud consacré à la vie de saint Thomas. Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux.

Voici un détail de ce personnage, une femme en raison du voile qui couvre ses cheveux. L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage.

L’ange à droite, comme le précédent, regarde la scène de la dormition tout en participant à la gloire de Dieu. Il porte, comme son vis à vis, un encensoir qui peut participer des deux scènes. Il a lui aussi les pieds sur un petit personnage. Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

Voici le détail du personnage recroquevillé (prosterné) sous les pieds de l’ange à droite. Pour Marie-Thérèse Camus, qui suit l’avis de Chiara Piccinini, il s’agit également d’une femme, même si je trouve que son voile est moins facile

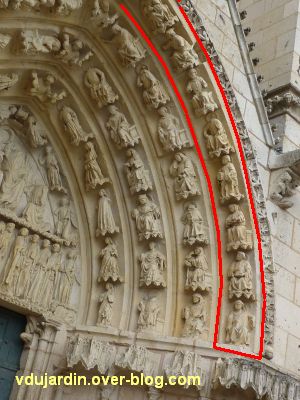

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui…

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui…

Je vais présenter l’article dans l’ordre biblique des événements…On commence par le tailloir, qui se lit à peu près de gauche à droite en illustrant le deuxième chapitre de l’Évangile de Matthieu.

Je vais présenter l’article dans l’ordre biblique des événements…On commence par le tailloir, qui se lit à peu près de gauche à droite en illustrant le deuxième chapitre de l’Évangile de Matthieu. Je ne comprends pas trop la première scène, et oui, c’est mal parti… Un arbre, des oiseaux aux ailes déployées qui semblent attaquer un homme agenouillé devant eux, et sur la droite, un personnage debout dans un décor d’architecture.

Je ne comprends pas trop la première scène, et oui, c’est mal parti… Un arbre, des oiseaux aux ailes déployées qui semblent attaquer un homme agenouillé devant eux, et sur la droite, un personnage debout dans un décor d’architecture. On tourne un peu, et on voit derrière Hérode assis sur son trône un ange… ou plutôt, un démon, ailé mais à la tête monstrueuse, le diable qui souffle les idées à Hérode.

On tourne un peu, et on voit derrière Hérode assis sur son trône un ange… ou plutôt, un démon, ailé mais à la tête monstrueuse, le diable qui souffle les idées à Hérode.

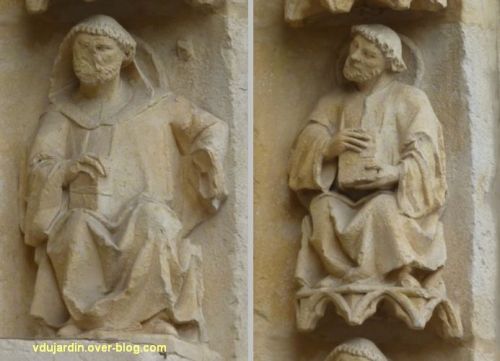

Voici les scribes, un jeune imberbe à gauche et un plus âgé droite.

Voici les scribes, un jeune imberbe à gauche et un plus âgé droite. Et voici Hérode sur son trône suivi du démon qui lui met la main sur l’épaule…

Et voici Hérode sur son trône suivi du démon qui lui met la main sur l’épaule… Sur la dernière scène du tailloir, ça se gâte pour Hérode. Le peuple à pied suit les rois mages à cheval. Tous suivent l’étoile (qu’ils montrent tous du doigt) et vont aller rendre hommage à Jésus.

Sur la dernière scène du tailloir, ça se gâte pour Hérode. Le peuple à pied suit les rois mages à cheval. Tous suivent l’étoile (qu’ils montrent tous du doigt) et vont aller rendre hommage à Jésus. Ensuite, il faut descendre sous la corbeille du chapiteau tout à droite. Nous y voyons la fuite en Égypte (Matthieu 2, 13-15) : Joseph ayant appris par un songe le projet de massacre des enfants par Hérode a décidé de fuir en Égypte avec Marie et Jésus et d’y rester jusqu’à la mort d’Hérode. Vous pouvez voir une autre fuite en Égypte à Poitiers, plus ancienne (romane, du 11e siècle), sur un chapiteau du transept sud dans

Ensuite, il faut descendre sous la corbeille du chapiteau tout à droite. Nous y voyons la fuite en Égypte (Matthieu 2, 13-15) : Joseph ayant appris par un songe le projet de massacre des enfants par Hérode a décidé de fuir en Égypte avec Marie et Jésus et d’y rester jusqu’à la mort d’Hérode. Vous pouvez voir une autre fuite en Égypte à Poitiers, plus ancienne (romane, du 11e siècle), sur un chapiteau du transept sud dans  Marie monte son âne en amazone, avec son enfant sur les genoux. Derrière elle, un décor végétal.

Marie monte son âne en amazone, avec son enfant sur les genoux. Derrière elle, un décor végétal. Derrière Marie se tient un personnage très endommagé, pas facile à identifier. Même si les ailes ne sont pas visibles, j’y aurais bien vu l’ange du songe de Joseph, mais sans aucune garantie.

Derrière Marie se tient un personnage très endommagé, pas facile à identifier. Même si les ailes ne sont pas visibles, j’y aurais bien vu l’ange du songe de Joseph, mais sans aucune garantie.

Tout à gauche, Hérode, toujours assis, et toujours conseillé par un mauvais génie… Ici, on voit très bien ses ailes, sa nudité (par opposition aux riches vêtements des anges) et sa tête simiesque.

Tout à gauche, Hérode, toujours assis, et toujours conseillé par un mauvais génie… Ici, on voit très bien ses ailes, sa nudité (par opposition aux riches vêtements des anges) et sa tête simiesque. Devant se déroule le massacre proprement (salement?) dit.

Devant se déroule le massacre proprement (salement?) dit. Voici un détail des enfants morts…

Voici un détail des enfants morts…