Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Et pour Pech-Merle (et d’autres), pensez à réserver votre visite quelques jours avant, pour être assuré de pouvoir entrer. Ici, je m’interroge sur les quotas de visiteurs très élevés pour une grotte ornée, à 700 visiteurs par jour et 25 par visite. Surtout qu’il semble y avoir une curieuse conception du 25 personnes par visite : le guide n’est pas inclus, ni les enfants de moins de 5 ans (ils ne payent pas, mais ils respirent, et même parlent, sont parfois agités, et donc libèrent plus de CO2 que la moyenne des visiteurs, il n’y a aucune raison qu’ils ne soient pas comptés (pour information, la plupart des autres grottes ornées ont un quota inférieur à 400, certes, ici, la cavité est grande et peut sans doute encaisser plus. Mais pour la réserve de l’archipel des Berlengas au Portugal, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le quota n’est que de 360 personnes par jour, et seulement 3 mois par an). La première salle m’a semblé très chaude – en tout cas au-dessus celle des salles suivantes, ce qui n’est pas très étonnant puisque le sas ne fonctionne pas vraiment comme un sas (en tout cas, pour mon groupe, à l’entrée et à la sortie, les deux portes ont été ouvertes en même temps, ce qui n’est pas normal). Mais bon, cela est le problème du contrôle des grottes ornées par les services des monuments historiques et le service régional de l’archéologie, les capteurs devraient signaler les anomalies éventuelles. Autre bizarrerie, les personnes en short et en t-shirt sont entrées dans la cavité, certes, il faisait froid dehors, la température intérieure annoncée était de 12,8°, probablement un peu plus en réalité, au moins dans l’entrée.

La visite laisse carrément à désirer. Manque de formation de la guide ? Mauvaise conception de la visite ? Cela commence déjà assez mal dans la petite salle qui sert à donner une information générale. Où l’on apprend que les peintures sont datées de 23 000 à 25 000 ans, qu’il y a une datation au carbone 14 de 28 000 ans sur les chevaux pommelés (les seuls avec du noir de charbon). Si vous achetez des cartes postales, vous y lirez 24 600 ans C14, ce qui ne veut rien dire non plus. J’y ai aussi » appris » qu’à cette époque, on vivait par une température moyenne extérieure de -25° en hiver et qu’on chassait le renne dans une épaisse couche de neige permanente toute l’année… Couche de neige épaisse qui reviendra au cours de la visite, lors de l’explication des » disques » de calcite… Un visiteur a quand même tiqué : » alors, c’est disques se sont formés en même temps que l’homme était dans la grotte « , réponse de la guide : » non, vers 1 million d’années… « . Et il y avait aussi une épaisse couche de neige à cette époque là ?? (ça, c’est moi qui demande, maintenant, en connaissant la réponse… patience, je vous mettrai à la fin de cet article quelques éléments de réponse et pistes de lecture sérieuses…). Bon, revenons à notre introduction, aucun des animaux qui vont être vus lors de la visite ensuite n’est montré, ni en reproduction de peinture pariétale, ni en relevé, ni en reconstitution de ce qu’est réellement cet animal, ni mise à l’échelle des uns par rapport aux autres ou par rapport aux espèces actuelles (pour le cheval ou le bison par exemple). C’est bien dommage, aucune importance pour moi, c’est mon ancien cœur de métier, mais à entendre les remarques en cours de visite, cela n’aurait pas été superflu et aidé grandement à lire les figurations (encore plus pour les représentation humaines schématiques). Mais bon, c’est un peu l’abattage, grâce au quota élevé de visiteurs accordé, un départ toutes les 15 minutes… Ça laisse à peine 10 minutes d’introduction et 50 minutes de visite pour le circuit court (en haute saison, le circuit long n’est pas proposé). De même, il manque tout du contexte archéologique. Seules quelques personnes du groupe auront entendu à la fin du parcours une réponse (juste pour une fois) à une question : les hommes préhistoriques (là aussi, juste dans l’intro, homme anatomiquement moderne, ou homme de Cro-Magnon, semblable à nous) ne vivaient pas dans la grotte, ils ne fréquentaient le réseau profond (sans lumière du jour) que pour les peintures et certaines cérémonies. Dans la grotte aussi, un enfant a dit que l’ours ressemblait au cochon… et la guide a dit qu’il n’y avait ni cochon ni sanglier avant la fin de la glaciation vers 10.000 ans. En revanche, elle a aussi dit qu’ils chassaient de petites proies comme le lapin (aïe, lui non plus n’était pas là !) mais jamais le mammouth… Perdu ! Bon, en France, il y a peu de preuve de chasse au mammouth, mais dans les grandes plaines de l’est de l’Europe, à cette époque là, les jeunes mammouths étaient chassés. Certes, comme elle l’a dit, ils ont une épaisse peu et couche de graisse, mais le crâne est très fin et alvéolé… et donc assez vulnérable. Et si André David, l’inventeur, est souvent cité, ceux qui ont étudié la grotte (au premier rang desquels Michel Lorblanchet) ne l’ont pas été une seule fois, même si leurs ouvrages sont à la boutique…

Cela manquait aussi de contextualisation chronologique. Le visiteur aura-t-il la réponse au musée attenant au site ? Plus ou moins. Dans la salle d’accueil, des panneaux neufs et récents donnent une information actualisée et de grande qualité, claire je pense même pour quelqu’un qui n’y connaît rien. le problème, c’est que les gens ne lisent pas ces panneaux (en tout cas, ceux que j’ai vus en restant presque une heure dans le musée). Ils filent vers les vitrines où se trouvent des objets, d’un côté le Paléolithique puis le Néolithique (dont une petite statue féminine provenant de Capdenac, même si le cartel dit bien qu’elle date de 3000 ans avant notre ère, les commentaires laissent penser que pour la plupart des visiteurs elle est contemporaine des peintures murales), de l’autre, des photographies des représentations que l’on trouve dans la grotte (celles que le guide devrait montrer en les contextualisant dans la salle d’accueil, car ici non plus, pas de mise à l’échelle ni de reconstitution de l’animal représenté). Les vitrines mériteraient une petite actualisation ou au moins des explications, mettre de manière brute les diagrammes cumulatifs de type d’outils (selon la méthode Bordes) sans aucune explication n’a strictement aucun sens. Mettre une échelle de temps avec le plus vieux à droite et le plus récent à gauche, et au-dessus à droite l’Aurignacien, à gauche en bas le châtelperronien et au-dessus le Périgordien supérieur (aujourd’hui plutôt appelé Gravettien) laisse supposer au visiteur qu’il s’agit de l’ordre chronologique de ces cultures, ce qui est faux. Le visiteur repart sans rien comprendre du mode de vie de l’homme préhistorique, les parures (perles, pendeloques) lui parlent, le reste est obscure pour qui ne connaît pas avant : des silex sans expliquer comment on s’en sert, les os sans dire ce qui est chassé, comment, comment la carcasse est traitée, comment les outils en os ou en bois de renne sont fabriqués, comment cela varie au fil du temps, aucune évocation de la cueillette, dur, dur…

Pour aller plus loin :

- – le site internet officiel de Pech-Merle et une visite sur le site Hominidés

- côté livres, Michel Lorblanchet, Art pariétal : Grottes ornées du Quercy. Rodez, éditions du Rouergue, 2010.

- – sur les datations au carbone 14 ou radiocarbone, symbole 14C : c’est compliqué, même pour les spécialistes. En gros, les résultats sont exprimés en années avant le présent (BP), le présent étant 1950… et il faut corriger ces datations par ce que l’on appelle une calibration, parce que le taux de radiocarbone n’est pas fixe au fil du temps (aujourd’hui, les accidents nucléaires en libèrent beaucoup… dans le passé, les variations du taux sont plutôt dues à l’activité solaire), on obtient alors des dates calibrées avant notre ère (pour les périodes qui nous concernent). Il s’agit d’une évaluation statistique, avec une marge d’erreur calculée, le résultat final est donc un intervale de plusieurs centaines d’années dans lequel la date réelle a 65% ou 80% de chances de se trouver. Les techniques de préparation des échantillons évoluent aussi, dur de comparer les dates entre elles quand elles sont obtenues avec des techniques différentes.

- – sur le climat au Gravettien : au début, interglaciaire assez froid dit inter-Maisières-Tursac, puis une oscillation tempérée (dite interstade de Tursac par certains auteurs), entre 26500 et 24500 BP. Enfin, un refroidissement pour arriver au maximum glaciaire au Solutréen. Les analyses des carottes glaciaires, des faunes associées au sites archéologiques, des pollens quand ils sont conservés, permettent de mieux cerner le climat.Vous pouvez voir l’une des courbes fréquemment utilisées par exemple ici. Il n’est absolument pas question d’une moyenne hivernale de -25° en hiver dans le Lot… Le clacier se trouve à Londres, sur le Massif central ou dans les yrénées, mais pas ici (de toute façon, les rennes ont besoin d’avoir accès aux lichens pour manger, sinon, ils partent ailleurs). Vous pouvez aussi aller sur la frise chronologique générale proposée par l’Inrap (institut nationale de recherches archéologiques préventives), cliquez sur l’onglet vert qui commence à 40000 ans, et laissez vous guider.

- – sur le Gravettien : pour un public averti (et même plutôt uniquement pour les spécialistes de la période), le mémoire n° 52 de la société préhistorique française, sous la direction de N. Goutas, L. Klaric, D. Pesesse, P. Guillermin, À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives, Actes de la table ronde d’Aix-en-Provence , 6-8 octobre 2008 (paru en 2011, il est… sur ma table de nuit! pas encore lu).

Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le monument aux mobiles de la Charente dont je vous ai déjà parlé.

Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le monument aux mobiles de la Charente dont je vous ai déjà parlé. La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie.

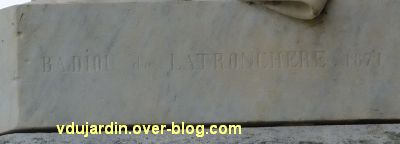

La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie. La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de [Jacques Joseph ] Emile Badiou de la Tronchère, né en 1826, au Monastier en Haute-Loire, mort en 1888 au Puy-en-Velay. Je vous en reparlerai pour la statue de Valentin Hauy, fondateur de l’institution des jeunes aveugles.

La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de [Jacques Joseph ] Emile Badiou de la Tronchère, né en 1826, au Monastier en Haute-Loire, mort en 1888 au Puy-en-Velay. Je vous en reparlerai pour la statue de Valentin Hauy, fondateur de l’institution des jeunes aveugles. Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 »

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 » et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur

et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur  L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

Nous sommes accueillis par une citation de Charles Beaudelaire, « J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or« . Un sol en bois…

Nous sommes accueillis par une citation de Charles Beaudelaire, « J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or« . Un sol en bois… Derrière les murs noirs, les parois sont en bois naturel et laissent voir des graines… et tout au bout, une case avec un « hôtel pour les insectes ».

Derrière les murs noirs, les parois sont en bois naturel et laissent voir des graines… et tout au bout, une case avec un « hôtel pour les insectes ». … et des plantes en partie fleuries dans des jardinières aménagées dans l’épaisseur du mur…

… et des plantes en partie fleuries dans des jardinières aménagées dans l’épaisseur du mur… Tout au fond du jardin, une zone plantée en pleine terre et où les étiquettes des plantes sont remplacées par des supports portant les graines dans des inclusions…

Tout au fond du jardin, une zone plantée en pleine terre et où les étiquettes des plantes sont remplacées par des supports portant les graines dans des inclusions… C’est peut-être plus visible comme ça…

C’est peut-être plus visible comme ça… …ou encore là?

…ou encore là? Voici ce qu’il donne fin septembre 2011.

Voici ce qu’il donne fin septembre 2011. Nous retrouvons les graines dans le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière. Des sortes de bulles sur des piquets en bois…

Nous retrouvons les graines dans le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière. Des sortes de bulles sur des piquets en bois… …on les voit mieux de près, ces bulles renferment des graines…

…on les voit mieux de près, ces bulles renferment des graines… Et deux autres vues prise en automne, le 30 septembre 2011

Et deux autres vues prise en automne, le 30 septembre 2011 Les bulles ou la grosse boule, on la trouve aussi dans le jardin voisin, le jardin n° 5, L’envers du décor. Ses concepteurs,

Les bulles ou la grosse boule, on la trouve aussi dans le jardin voisin, le jardin n° 5, L’envers du décor. Ses concepteurs,  …juste une profusion de verdure et une grande bulle de plastique avec des plastiques dedans…

…juste une profusion de verdure et une grande bulle de plastique avec des plastiques dedans… Ou bien l’allusion à l’Origine du Monde de Gustave Courbet serait ce trou?

Ou bien l’allusion à l’Origine du Monde de Gustave Courbet serait ce trou? Certes, le tableau a longtemps été présenté voilé ou derrière un autre tableau (chez Lacan), mais pas à travers un trou de serrure… Et ici, les curieux ne trouveront point de femme mais un tas de miroirs brisés. Narcisse? Le miroir? La psychanalyse? Euh, je n’ai rien compris à ce jardin! Mais vous pouvez quand même aller voir le

Certes, le tableau a longtemps été présenté voilé ou derrière un autre tableau (chez Lacan), mais pas à travers un trou de serrure… Et ici, les curieux ne trouveront point de femme mais un tas de miroirs brisés. Narcisse? Le miroir? La psychanalyse? Euh, je n’ai rien compris à ce jardin! Mais vous pouvez quand même aller voir le  Voici une autre vue de la sphère prise en automne (30 septembre 2011).

Voici une autre vue de la sphère prise en automne (30 septembre 2011). Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les  Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré.

Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré. Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos.

Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos. De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible).

De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible). Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire.

Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire. Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles. Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Comment ça, vous ne voyez rien? Aller, on s’approche…

Comment ça, vous ne voyez rien? Aller, on s’approche… Ou bien vous voyez mieux comme ça? Ces branchages sont censés vous interroger sur ce que sont l’intérieur et l’extérieur, le plein et le vide…

Ou bien vous voyez mieux comme ça? Ces branchages sont censés vous interroger sur ce que sont l’intérieur et l’extérieur, le plein et le vide… Dans le parc, en bord de la rupture du plateau, Le chemin de Diane. Deux croissants de lune en métal ajouré (Diane n’est pas seulement la déesse de la chasse mais aussi celle de la lune) délimitent une sorte de fenêtre sur le paysage, tout au bout d’un chemin en bois.

Dans le parc, en bord de la rupture du plateau, Le chemin de Diane. Deux croissants de lune en métal ajouré (Diane n’est pas seulement la déesse de la chasse mais aussi celle de la lune) délimitent une sorte de fenêtre sur le paysage, tout au bout d’un chemin en bois. En se plaçant bien, il est possible d’encadrer des monuments…

En se plaçant bien, il est possible d’encadrer des monuments… …ou le paysage.

…ou le paysage. En septembre, j’ai réussi à encadrer les montgolfières…

En septembre, j’ai réussi à encadrer les montgolfières… Arrivé à ces croissants, il est aussi possible de se retourner, autre vision sur le chemin de planches…

Arrivé à ces croissants, il est aussi possible de se retourner, autre vision sur le chemin de planches… …que se termine en pointe, côté Loire (très sec, en ce mois de juin…).

…que se termine en pointe, côté Loire (très sec, en ce mois de juin…). D’un autre endroit du parc, on aperçoit juste le cercle comme un mince filet…

D’un autre endroit du parc, on aperçoit juste le cercle comme un mince filet… Sous l’auvent des écuries, Les sphères.

Sous l’auvent des écuries, Les sphères. Cinq boules de bois de 80cm à 1m20 de diamètre, trois en séquoia, une en chêne et une en cèdre… oui, bon, mais???

Cinq boules de bois de 80cm à 1m20 de diamètre, trois en séquoia, une en chêne et une en cèdre… oui, bon, mais???

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du  Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,

Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,  Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche.

Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche. Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Le bronze est signé et daté, « F. Sicard 1907 ». Pour le sculpteur François Sicard, je vous renvoie à mon article sur les

Le bronze est signé et daté, « F. Sicard 1907 ». Pour le sculpteur François Sicard, je vous renvoie à mon article sur les  Sur ce dernier (ma photographie rapprochée était floue…), la signature de l’architecte, « CH. DUPUY ARCHITECTE », et d’autres indications illisibles.

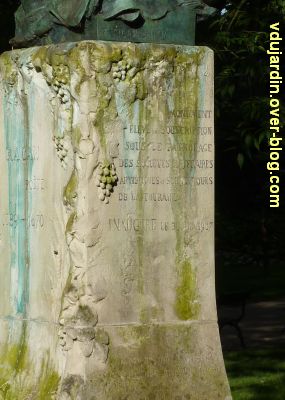

Sur ce dernier (ma photographie rapprochée était floue…), la signature de l’architecte, « CH. DUPUY ARCHITECTE », et d’autres indications illisibles. La face principale du socle porte l’identification du buste, « Racan / Poète / 1589-1680 », et le côté la dédicace « Monument / élevé par souscription / sous le patronage / des sociétés littéraires / artistiques et scinetifiques / de la Touraine / inauguré le 30 juin 1907 ». Il s’agit du poète Honorat de Bueil de Racan, dit Racan, dont vous pouvez découvrir les oeuvres dans

La face principale du socle porte l’identification du buste, « Racan / Poète / 1589-1680 », et le côté la dédicace « Monument / élevé par souscription / sous le patronage / des sociétés littéraires / artistiques et scinetifiques / de la Touraine / inauguré le 30 juin 1907 ». Il s’agit du poète Honorat de Bueil de Racan, dit Racan, dont vous pouvez découvrir les oeuvres dans  Le poète, pommeau le son épée au côté gauche, penché vers la droite, tient une plume de la main droite et une liasse de papiers dans sa main gauche.

Le poète, pommeau le son épée au côté gauche, penché vers la droite, tient une plume de la main droite et une liasse de papiers dans sa main gauche. De profil, on voit peut-être mieux sa plume.

De profil, on voit peut-être mieux sa plume.

Avec une structure en cageots, nous voici transportés sur le toit d’un immeuble, carrément haut… si on en croit la vue que l’on a! Ces grandes photographies ouvertes sur « l’extérieur » sont une excellente idée…

Avec une structure en cageots, nous voici transportés sur le toit d’un immeuble, carrément haut… si on en croit la vue que l’on a! Ces grandes photographies ouvertes sur « l’extérieur » sont une excellente idée… Dans l’espace central, des plantes épiphytes sont suspendues au plafond…

Dans l’espace central, des plantes épiphytes sont suspendues au plafond… Tout autour, des plantes poussent dans les cageots.

Tout autour, des plantes poussent dans les cageots. Il y a même un châssis pour mettre les plantes à l’abri, les tomates sont à l’extérieur…

Il y a même un châssis pour mettre les plantes à l’abri, les tomates sont à l’extérieur… Les aromatiques dans leurs cagettes, au bord du « vide », la ville à perte de vue…

Les aromatiques dans leurs cagettes, au bord du « vide », la ville à perte de vue… Vous ne trouvez pas ça sympa, le jardin entre les cheminées?

Vous ne trouvez pas ça sympa, le jardin entre les cheminées? Et il y a même une tour de guet (en bois!)…

Et il y a même une tour de guet (en bois!)… …et du gazon, ou plutôt, de l’herbe qui pousse pour former ces petits tapis verts… Notez toujours ces « fenêtres » sur la ville environnante…

…et du gazon, ou plutôt, de l’herbe qui pousse pour former ces petits tapis verts… Notez toujours ces « fenêtres » sur la ville environnante… Voici ce qu’est devenu ce jardin quelques mois plus tard (30 septembre 2011).

Voici ce qu’est devenu ce jardin quelques mois plus tard (30 septembre 2011).

Le bâtiment a été construit sur les plans de Georges Lasseron, qui a laissé sa signature sur la façade principale…

Le bâtiment a été construit sur les plans de Georges Lasseron, qui a laissé sa signature sur la façade principale… La date 1896-1897 est portée sous l’horloge de l’entrée principale de ce qui était le lycée de jeunes filles Jean Macé jusqu’en 1993.

La date 1896-1897 est portée sous l’horloge de l’entrée principale de ce qui était le lycée de jeunes filles Jean Macé jusqu’en 1993. Le décor est sobre, un peu de motifs gravés, quelques céramiques non vernissées.

Le décor est sobre, un peu de motifs gravés, quelques céramiques non vernissées. L’autre façade, rue Mazagran, est plus qu’austère.

L’autre façade, rue Mazagran, est plus qu’austère. Il a été transformé ensuite par les architectes Bochet, Lajus et Pueyo en musée, rassemblant les collections du conservatoire de l’école, du muséum (qui était jusque là dans les locaux de l’ancienne école d’art) et le musée des Beaux-Arts. Les collections archéologiques sont elles présentées dans le donjon. Voici une vue depuis une salle largement vitrée du premier étage, qui donne sur la coursive (non accessible au public) et la cour.

Il a été transformé ensuite par les architectes Bochet, Lajus et Pueyo en musée, rassemblant les collections du conservatoire de l’école, du muséum (qui était jusque là dans les locaux de l’ancienne école d’art) et le musée des Beaux-Arts. Les collections archéologiques sont elles présentées dans le donjon. Voici une vue depuis une salle largement vitrée du premier étage, qui donne sur la coursive (non accessible au public) et la cour.