Je réédite cet article paru pour la première fois le 11 septembre 2011, car, grâce à la presse locale numérisée, j’ai trouvé une précision intéressante sur la mort d’André Brouillet, voir en fin d’article…Cela concerne le 7 décembre 1914, ce 8 décembre 2011 est presque l’anniversaire de ce drame… Confolens (prévu aujourd’hui) reviendra le mois prochain…

Dans la famille Brouillet, je demande le grand-père, André François Brouillet, né le 22 septembre 1788 à Charroux (Vienne) et décédé le 17 novembre 1864 à Charroux, connu des préhistoriens pour avoir trouvé en 1834 la grotte du Chaffaud à Savigné (Vienne), au bord de la Charente, et identifié une des premières œuvres d’art préhistorique identifiée comme « antédiluvienne », un os gravé de deux biches, aujourd’hui conservée au musée d’archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye. Si vous n’avez pas l’occasion d’y aller, vous pouvez la voir ici, et clic sur les vignettes pour voir les autres photographies. Il était notaire à Charroux, et pour les amateurs de généalogies, les archives contenant les papiers de son étude sont déposés aux archives de la Vienne à la cote 4 E 077. Pour information, Savigné se trouve à la sortie de Civray en allant vers Charroux, la grotte a fait l’objet d’un aménagement ces dernières années. Pour reconstituer le parcours de l’os gravé du Chaffaud au musée de Cluny (musée du Moyen-Âge à Paris), voir l’article « Les biches du Chaffaud (Vienne) : vicissitudes d’une découverte », par Suzanne de Saint-Mathurin, paru en 1971 dans la revue Antiquités nationales (pages 22-28).

L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la table topographique des artistes français publiée en 1886 donc du vivant de l’artiste, voir page 60) et des sites internet disent qu’il est né à Chatain, mais vérification faite dans les registres d’état civil (voir les pièces justificatives en bas de cet article), il est en fait né à Charroux. Je vous en ai parlé pour les peintures et la sculpture du tympan complètement inventé de l’église Saint-Nicolas à Civray ou encore pour les sculptures de l’ancien cercle industriel et de l’ancien cercle du commerce à Poitiers. Pour les préhistoriens, il est surtout connu pour sa publication des Époques antédiluvienne et celtique du Poitou (Poitiers, 1864, à la société des antiquaires de l’ouest, à lire sur le site Gallica de la bibliothèque nationale de France, première partie et deuxième partie) qu’il a publié avec le pharmacien, chimiste et géologue Meillet… malheureusement auteur de faux grossiers vite dénoncés qui ont complètement discrédité ce travail et par voie de conséquence la découverte de son père au Chaffaud. Il fut l’un des premiers conservateurs du Musée des Beaux-Arts de Poitiers et directeur de l’école des Beaux-Arts à Poitiers aussi.

L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la table topographique des artistes français publiée en 1886 donc du vivant de l’artiste, voir page 60) et des sites internet disent qu’il est né à Chatain, mais vérification faite dans les registres d’état civil (voir les pièces justificatives en bas de cet article), il est en fait né à Charroux. Je vous en ai parlé pour les peintures et la sculpture du tympan complètement inventé de l’église Saint-Nicolas à Civray ou encore pour les sculptures de l’ancien cercle industriel et de l’ancien cercle du commerce à Poitiers. Pour les préhistoriens, il est surtout connu pour sa publication des Époques antédiluvienne et celtique du Poitou (Poitiers, 1864, à la société des antiquaires de l’ouest, à lire sur le site Gallica de la bibliothèque nationale de France, première partie et deuxième partie) qu’il a publié avec le pharmacien, chimiste et géologue Meillet… malheureusement auteur de faux grossiers vite dénoncés qui ont complètement discrédité ce travail et par voie de conséquence la découverte de son père au Chaffaud. Il fut l’un des premiers conservateurs du Musée des Beaux-Arts de Poitiers et directeur de l’école des Beaux-Arts à Poitiers aussi.

Le petit-fils est Pierre Aristide André Brouillet , né le 1er septembre 1857 à Charroux (Vienne) et décédé à Couhé Vérac (Vienne)… à une date qui diffère suivant les sources, soit le 5, soit le 8 le 6 ou le 7 décembre 1914 (pour ces années là, les registres sont à consulter sur place et pas mis en ligne, protection de la vie privée oblige, recommandation de la CNIL de ne pas dépasser 1903 pour les mises en ligne, même si ces archives sont communicables après 75 ans), des suites d’une chute de vélo (ou plutôt sans doute d’un infarctus après avoir monté une côte à vélo, voir la transcription de l’article ci-dessous) alors qu’il allait porter des vêtements à des réfugiés de la Première Guerre mondiale. Peintre académique, il s’est spécialisé dans les scènes de genre. Vous pouvez voir certaines de ses œuvres dans la base Joconde, une de ses œuvres la plus célèbre est la leçon clinique à la Salpêtrière, présentée au salon des artistes français de 1887 et aujourd’hui conservée au musée des Beaux-Arts de Nice. On y voit Charcot en train d’examiner l’une de ses hystériques préférées, Blanche Wittmann, lors d’une de ses célèbres séances du mardi à la Salpêtrière. Des élèves ont produit ce dossier qui présente entre autres les œuvres du musée de Poitiers.

Pièces justificatives sur les dates de naissance et de décès des trois hommes, sur les sites des archives départementales de la Vienne et d’Indre-et-Loire… Pour les premières, clic sur état civil, puis sélectionner la commune (Charroux dans tous les cas ici), choisir l’année et le bon registre (baptêmes avant 1789, naissance, décès), je vous ai simplifié la tâche en vous notant la page des registres numérisés… Pour l’Indre-et-Loire, les registres de naissance et décès ne sont pas encore en ligne (à la date du 31 août 2010), mais les tables décennales le sont. Les naissances, les décès et les mariages y sont classés par catégorie, sur dix ans, par ordre alphabétique (sur certains registres seulement à la même lettre) puis par année, avec renvoi au numéro de l’acte et report de la date de naissance/décès ou mariage.

André François Brouillet, né le 22 septembre 1788 à Charroux , voir l’acte de baptême dans le registre paroissial, page 104 sur 110 du registre numérisé, en haut à droite. Pour le

décès le 17 novembre 1864 à Charroux, acte n° 28 de l’année 1864 (page 22 sur 142 du registre numérisé, en haut à droite).

Pierre Amédée Brouillet, naissance à Charroux, prendre le registre de 1823-1832, aller à la page numérisée 34/105, il est à peu près au milieu du feuillet de gauche. Pour le décès, chercher le bon registre, clic sur l’espèce d’appareil photo tout à gauche, puis aller page 11.

Pierre Aristide André dit André Brouillet, naissance à Charroux le 1er septembre 1857, acte de naissance n° 42 de l’année 1857, page 81 sur 137, en haut à gauche du registre numérisé par les archives départementales de la Vienne. Pour le décès, invérifiable sur l’état civil en ligne.

Cependant, un article de presse permet de proposer la date du 6 ou du 7 décembre 1914 pour son décès.

Voici ce qu’en dit l’Avenir de la Vienne, 42e année, n° 298, daté du lundi 7 décembre 1914 (vue numérisée n° 7 de décembre 1914, page de droite) :

« Mort de M. André Brouillet. On nous téléphone de Couhé Vérac :

« Notre peintre poitevin M. André Brouillet, officier de la légion d’honneur, est mort cette nuit.

« On peut dire que l’excellent artiste est parti en faisant le bien, car, hier soir, il ne voulut pas attendre que l’on aille lui chercher un lot de vêtements qu’il avait préparé pour nos réfugiés belges : il tint à les apporter lui-même. Lorsqu’il eût gravi la côte de Valence, M. André Brouillet s’affaissa sur la route. Rassemblant alors ses forces, il parvint à se relever et, laissant le panier qu’il tenait à la main, il redescendit péniblement chez lui.

« Malgré les soins qui lui furent prodigués par M. le docteur Cousin, notre sympathique ami s’éteignit doucement ce matin à 4 heures.

« La nouvelle de la mort de M. André Brouillet se répandit dans notre commune comme une traînée de poudre et fit une profonde impression sur notre population qui connaissait le grand coeur de cet homme de talent et avait pour lui une haute estime.

« A la famille Brouillet, nous adressons l’expression émue de notre douloureuse sympathie ». »

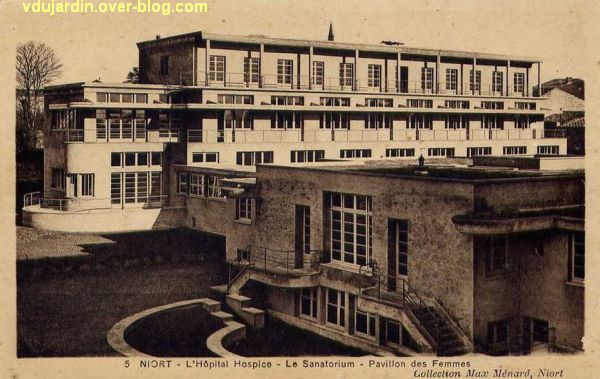

L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle…

L’entrée rue de Saint-Jean-d’Angély de l’hôpital de Niort n’est pas l’entrée principale actuelle… On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article (je cherche désespérément le nom du sculpteur, sans réussir à le trouver). [PS du 13 décembre 2011 : Merci à Daniel C. pour sa piste, après vérification, l’auteur de ce relief est René Letourneur (Paris, 1898 – Paris, 1990), grand prix de Rome en 1926, œuvre de 1935, reprise en 1954, j’y reviendrai, à lire désormais cet article sur le relief de l’hôpital de Niort].

On peut cependant y voir un relief sculpté dont je vous parlerai dans un prochain article (je cherche désespérément le nom du sculpteur, sans réussir à le trouver). [PS du 13 décembre 2011 : Merci à Daniel C. pour sa piste, après vérification, l’auteur de ce relief est René Letourneur (Paris, 1898 – Paris, 1990), grand prix de Rome en 1926, œuvre de 1935, reprise en 1954, j’y reviendrai, à lire désormais cet article sur le relief de l’hôpital de Niort]. Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

Si l’on entre et que l’on se retourne, on voit que se côtoient des bâtiments du 17e au 20e siècles… De la fondation en 1665, il reste notamment le cloître que l’on voit ici. Le bâtiment à droite de cette image date plutôt du 19e siècle.

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes.

Le pavillon des enfants ou pavillon Trousseau, en bien piètre état, que l’on voit ici, a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2003… Je me demande quel est le sort qui l’attend… il figure sur plusieurs sites d’investisseurs pour y construire des logements… Il a été construit lors de la dernière tranche de travaux en 1935-1938 avec la maternité et les consultations externes. De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne.

De la cour, si l’on se tourne vers l’entrée, on trouve l’ancien bâtiment de chirurgie… d’abord sur une carte postale ancienne. Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux.

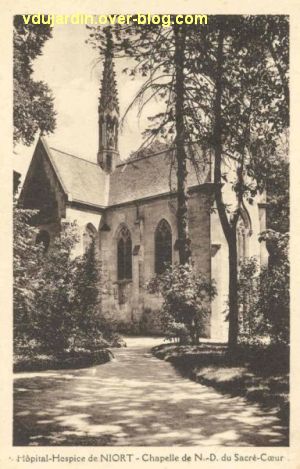

Et puis tel qu’on peut le voir aujourd’hui sur les deux vues du bas, les autres montrant le cloître et le bâtiment entre les deux. La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874.

La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur a été construite en style néogothique en 1874. Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur.

Elle n’a guère changé… Sur le pignon se trouve une statue du Sacré-Coeur. Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital…

Derrière elle se trouve une imitation grotte de Lourdes avec de nombreux ex-votos…un peu de croyances ou de superstitions ne peuvent sans doute pas faire de mal avant d’entrer dans l’hôpital… Je vous ai montré l’autre jour

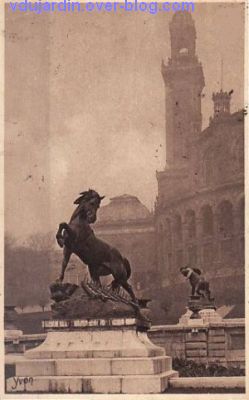

Je vous ai montré l’autre jour  Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay…

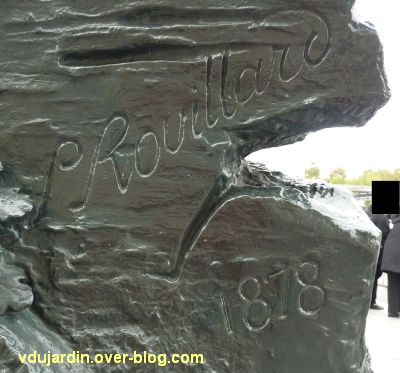

Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay… Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la

Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la  Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la

Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la  Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse?

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse? Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux.

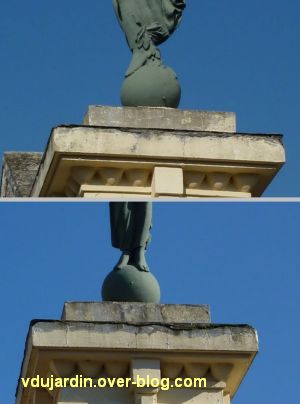

Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux. Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre.

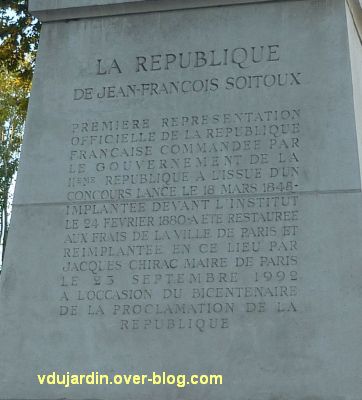

Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre. L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige).

L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige). Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République).

Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République). Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme!

Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme! Une dernière vue de dos…

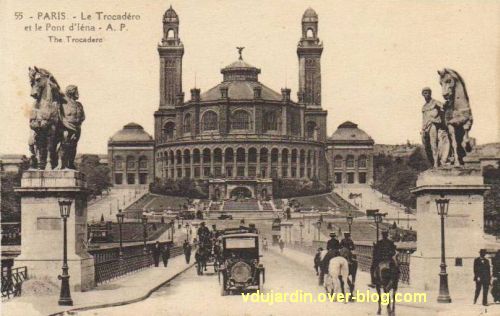

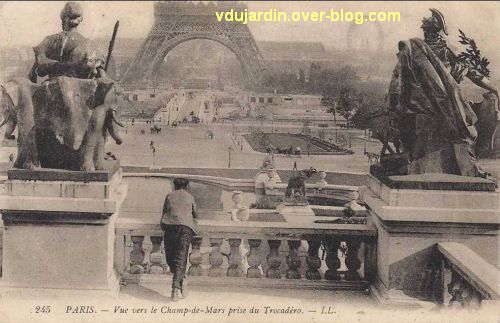

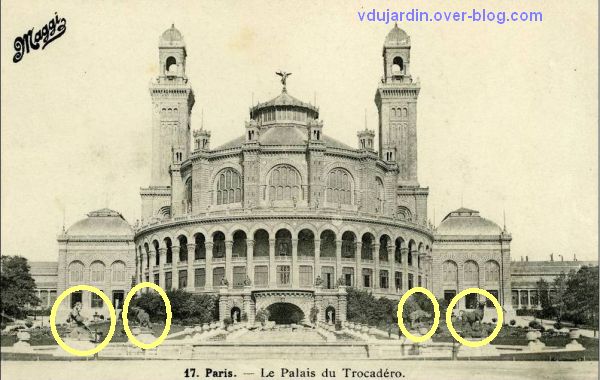

Une dernière vue de dos… L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes…

L’ancienne fontaine du palais du Trocadéro avait été construite en 1878 pour l’exposition universelle de Paris. Elle a été détruite en 1935, comme le palais, pour laisser place à ceux que l’on voit aujourd’hui, inaugurés pour l’exposition internationale de 1937. Je vais donc vous montrer aujourd’hui des cartes postales anciennes… Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel…

Juste dans l’axe, on voit la tour Eiffel… Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Cette fontaine était entourée de quatre statues de bronze monumentales, dues chacune à un sculpteur différent.

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes!

Après 1935, ces sculptures se sont promenées… Le bœuf est devenu… un taureau et se trouve désormais à Nîmes, je n’en ai pas de photographie numérique personnelle… il faudra attendre que j’aille à Nîmes! Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le

Quant aux trois autres, ils sont installés depuis 1985 sur le parvis devant le musée d’Orsay, je vous les montrerai un par un lors des prochains samedis… Voir le  Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré

Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré  La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze).

La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze). Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le

Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le  Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « .

Le socle nous renseigne : » Pierre Doriole / 1407-1485 / maire de La Rochelle / chancelier de la France / premier président de la chambre / des comptes « . Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le

Elle porte la signature » G. Chaumot / 1941 « . Je vous ai déjà parlé de Georges Chaumot (1908-?) pour le  Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite.

Pierre Doriole est représenté debout, tenant un rouleau (de parchemin) dans la main droite. Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

Il porte un drôle de chapeau et un manteau fermé par une ceinture, la main gauche sur un des pans du manteau.

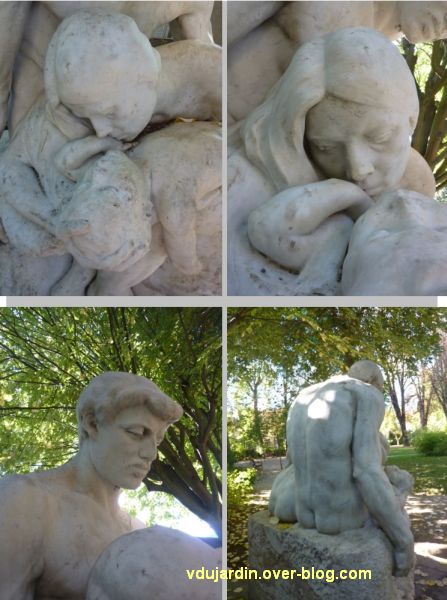

Ce groupe sculpté est beaucoup plus récent et est daté de 1905, année où il a aussi été présenté au

Ce groupe sculpté est beaucoup plus récent et est daté de 1905, année où il a aussi été présenté au  Ce groupe en marbre a subi de nombreuses dégradations, en particulier, l’enfant a eu les bras et les jambes fracturés…

Ce groupe en marbre a subi de nombreuses dégradations, en particulier, l’enfant a eu les bras et les jambes fracturés…

Samedi dernier,

Samedi dernier,  Le matin, nous étions allés voir au Louvre l’exposition

Le matin, nous étions allés voir au Louvre l’exposition  Vous commencez à bien connaître l’architecte niortais Georges Lasseron. Après les monuments publics (voir la liste ci-dessous), je vous emmène visiter deux commerces qu’il a construit en plein centre de Niort (vous pouvez aussi découvrir ici

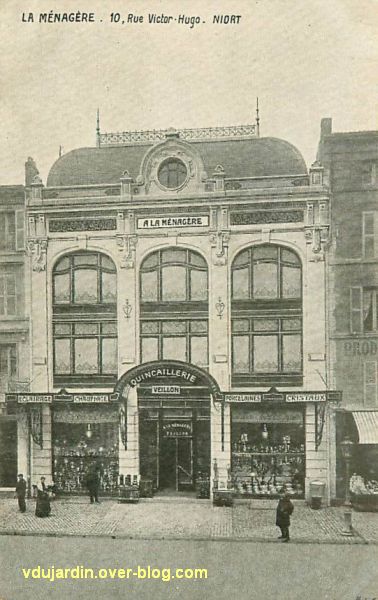

Vous commencez à bien connaître l’architecte niortais Georges Lasseron. Après les monuments publics (voir la liste ci-dessous), je vous emmène visiter deux commerces qu’il a construit en plein centre de Niort (vous pouvez aussi découvrir ici  Comme il le fait souvent, l’architecte Georges Lasseron a signé et daté son œuvre : « Lasseron / Archte 1908 ».

Comme il le fait souvent, l’architecte Georges Lasseron a signé et daté son œuvre : « Lasseron / Archte 1908 ».

Avec une activité de café sur une carte postale ancienne, c’est mieux qu’avec la façade aseptisée de la banque…

Avec une activité de café sur une carte postale ancienne, c’est mieux qu’avec la façade aseptisée de la banque… Un peu plus loin, dans la rue Victor-Hugo, se trouve le magasin A la ménagère. Deux ans avant, il avait opté pour une architecture qui tirait plus sur l’art nouveau. Toujours des références plus anciennes, de grandes baies couvertes en anse de panier, un toit avec une crête de toit. Mais les huisseries métalliques ont fait leur apparition, et il utilise un décor à base de céramique vernissée (comme sur les bains-douches et l’école d’art).

Un peu plus loin, dans la rue Victor-Hugo, se trouve le magasin A la ménagère. Deux ans avant, il avait opté pour une architecture qui tirait plus sur l’art nouveau. Toujours des références plus anciennes, de grandes baies couvertes en anse de panier, un toit avec une crête de toit. Mais les huisseries métalliques ont fait leur apparition, et il utilise un décor à base de céramique vernissée (comme sur les bains-douches et l’école d’art). Ici encore, il a laissé sa signature : « G. Lasseron / architecte / 1906 ».

Ici encore, il a laissé sa signature : « G. Lasseron / architecte / 1906 ». Voici les trois grandes baies du premier étage, qui couvrent à la fois un entresol et un étage, séparés par un ensemble de poutres métalliques.

Voici les trois grandes baies du premier étage, qui couvrent à la fois un entresol et un étage, séparés par un ensemble de poutres métalliques. Sur cette carte postale ancienne, on voit la quincaillerie telle qu’elle était à l’origine…

Sur cette carte postale ancienne, on voit la quincaillerie telle qu’elle était à l’origine…

L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la

L’un de ses fils, Pierre Amédée Brouillet dit Amédée Brouillet est né le 7 septembre 1826 à Charroux (Vienne), décédé le 12 février 1901 à Rochecorbon (Indre-et-Loire). Il était peintre et surtout sculpteur, et la plupart des livres (y compris dans la