L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils David (ici représenté plus à droite) dans Samuel, chapitres 16 et suivants. Pour les chrétiens, les prophéties d’Isaïe (représenté plus à gauche parmi les prophètes) sont comprises comme s’appliquant à Jésus, « racine de Jessé » devient un surnom de Marie et l’arbre de Jessé une représentation du lignage de Jésus. Cela justifie sa position sur cette façade, à droite de l’Annonciation.

L’arbre de Jessé est représenté sur la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Si Jessé est un personnage de l’Ancien Testament, où il est abondamment cité, notamment associé à son fils David (ici représenté plus à droite) dans Samuel, chapitres 16 et suivants. Pour les chrétiens, les prophéties d’Isaïe (représenté plus à gauche parmi les prophètes) sont comprises comme s’appliquant à Jésus, « racine de Jessé » devient un surnom de Marie et l’arbre de Jessé une représentation du lignage de Jésus. Cela justifie sa position sur cette façade, à droite de l’Annonciation.

Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête.

Le motif de l’arbre de Jessé devient fréquent dans l’art à partir du 11e siècle, tant en sculpture qu’en peinture ou sur les manuscrits. Ici, Jessé est représenté en buste, ses bras levés soutiennent les tiges de l’arbre qui s’étale au-dessus de sa tête.

Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche.

Remarquez les manches qui tire-bouchonnent, en accord avec la position des bras. Les mains et les doigts sont finement représentés, ainsi que la passementerie sur le rebord de la manche.

La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine.

La branche centrale se termine par une fleur stylisée sur laquelle est posée une colombe, symbole de ce que les chrétiens appellent l’esprit saint (un dogme qui me reste incompréhensible). Ce symbole de la colombe apparaît dans le Nouveau Testament, par exemple dans l’évangile de Marc (Mc 1,10) ou celui de Jean (Jn 1, 32-34). C’est l’une des parties de la façade où il reste de nombreuses traces de la peinture d’origine.

Sur d’autres représentations, les noms des descendants de Jessé peuvent être inscrits sur les feuilles, et cela peut être le Christ qui se tient au-dessus de sa tête.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

- Adam et Ève

- Nabuchodonosor

- les prophètes

- l’Annonciation

- l’arbre de Jessé

- David

- la Visitation

- la Nativité et Jésus au bain,

- Joseph contemplant Jésus enfant

- deux éléphants affrontés

- une sirène (un triton plutôt)

- deux dragons

- les douze apôtres, un pape et un évêque au deuxième niveau

- au deuxième niveau, au sud, registre inférieur, les arcs et chapiteaux sur la gauche et sur la droite

- le tétramorphe

- le soleil et la lune

En ce 15 août, je souhaitais vous montrer en détail le

En ce 15 août, je souhaitais vous montrer en détail le  Sur le fronton en haut de la travée centrale se trouve un groupe sculpté allégorique dû à Pierre-Amédée Brouillet. Au centre se trouve une allégorie de la Charité. Oui, vous avez bien lu, les commerçants de la fin du 19e siècle ont choisi la Charité pour figurer en haut de leur Cercle (lieu de réunion). Cette jeune femme aux longs cheveux nus posent ses mains protectrices, en partie cachées par son manteau, sur un enfant et un vieillard. C’est aujourd’hui une banque… bien loin de cette Charité ! Bon, pour être complète, une banque occupe le bâtiment, mais d’après le permis qui était affiché, il appartient au CHU.

Sur le fronton en haut de la travée centrale se trouve un groupe sculpté allégorique dû à Pierre-Amédée Brouillet. Au centre se trouve une allégorie de la Charité. Oui, vous avez bien lu, les commerçants de la fin du 19e siècle ont choisi la Charité pour figurer en haut de leur Cercle (lieu de réunion). Cette jeune femme aux longs cheveux nus posent ses mains protectrices, en partie cachées par son manteau, sur un enfant et un vieillard. C’est aujourd’hui une banque… bien loin de cette Charité ! Bon, pour être complète, une banque occupe le bâtiment, mais d’après le permis qui était affiché, il appartient au CHU. De chaque côté, sur les rampants du fronton (les parties en pente) ont pris place un homme et une femme, probablement un couple de riches commerçants donateurs, regardez de plus près, ils tiennent chacun un plateau avec des pièces d’or. Bon, c’est haut, un peu pixellisé avec le zoom. Sur place, si vous voulez les voir, munissez-vous de jumelles.

De chaque côté, sur les rampants du fronton (les parties en pente) ont pris place un homme et une femme, probablement un couple de riches commerçants donateurs, regardez de plus près, ils tiennent chacun un plateau avec des pièces d’or. Bon, c’est haut, un peu pixellisé avec le zoom. Sur place, si vous voulez les voir, munissez-vous de jumelles. Si l’homme est représenté nu, avec juste un manteau à l’Antique, fermé par une fibule, sa femme porte une robe simple, laissant les épaules dénudées.

Si l’homme est représenté nu, avec juste un manteau à l’Antique, fermé par une fibule, sa femme porte une robe simple, laissant les épaules dénudées.

Vous descendez un peu, ici par un beau soir d’hiver.

Vous descendez un peu, ici par un beau soir d’hiver. Un peu plus bas, une brèche a été percée au 19e siècle pour permettre le passage du tramway (aujourd’hui aménagé en chemin jusqu’au

Un peu plus bas, une brèche a été percée au 19e siècle pour permettre le passage du tramway (aujourd’hui aménagé en chemin jusqu’au  Et tout en bas, presque arrivé à la Boivre (un minuscule affluent du Clain), la tour dite tour de Vouneuil.

Et tout en bas, presque arrivé à la Boivre (un minuscule affluent du Clain), la tour dite tour de Vouneuil. Si vous regardez de près, un peu partout sur le rempart, vous trouverez des marques de tâcherons, sortes de signatures laissées par les maçons lors de la construction…

Si vous regardez de près, un peu partout sur le rempart, vous trouverez des marques de tâcherons, sortes de signatures laissées par les maçons lors de la construction… En voici d’autres, en forme de croix…

En voici d’autres, en forme de croix… Et encore beaucoup plus, sur la tour à côté de la brèche du tramway.

Et encore beaucoup plus, sur la tour à côté de la brèche du tramway. Enfin, voici une photographie que j’ai ajoutée en juillet 2011, de la tour de Vouneuil, la plus près de la Boivre, prise depuis le pont Achard.

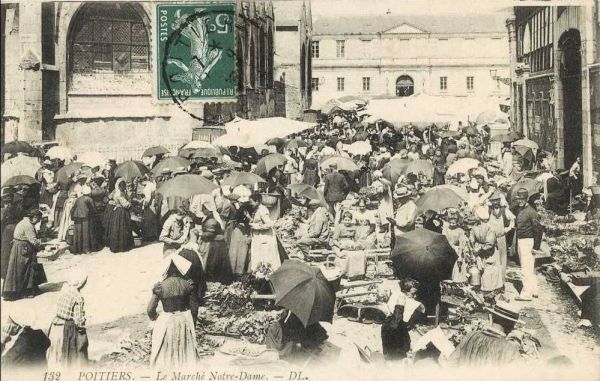

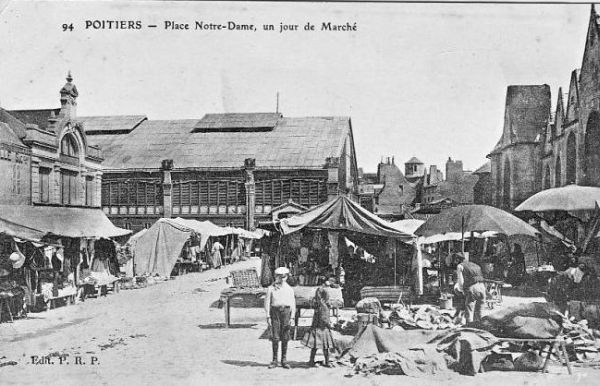

Enfin, voici une photographie que j’ai ajoutée en juillet 2011, de la tour de Vouneuil, la plus près de la Boivre, prise depuis le pont Achard. La construction du nouveau marché Notre-Dame au début des années 1970 près de

La construction du nouveau marché Notre-Dame au début des années 1970 près de

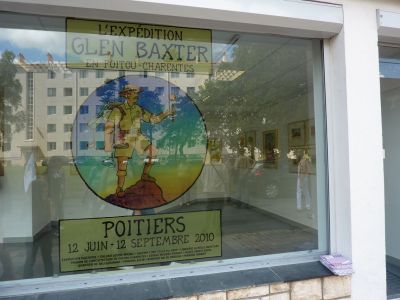

En ce samedi, je vous emmène dans les différents lieux d’exposition de Poitiers voir les œuvres de Glen Baxter exposées en intérieur, vous pouvez les voir jusqu’au 12 septembre 2012. D’abord dans la galerie Louise-Michel, dans le quartier de Bellejouane, l’entrée est gratuite.

En ce samedi, je vous emmène dans les différents lieux d’exposition de Poitiers voir les œuvres de Glen Baxter exposées en intérieur, vous pouvez les voir jusqu’au 12 septembre 2012. D’abord dans la galerie Louise-Michel, dans le quartier de Bellejouane, l’entrée est gratuite. Ensuite retour en ville, à la

Ensuite retour en ville, à la  Puis au fond de la La belle aventure, dans le salon de l’extension pour adultes ouverte il y a quelques mois, des œuvres ont pris place… L’occasion d’acheter le livre paru pour l’occasion, et dont je vous ai parlé lundi… En sortant, faites un petit tour aussi en face, dans la librairie pour enfants, une œuvre s’y cache aussi.

Puis au fond de la La belle aventure, dans le salon de l’extension pour adultes ouverte il y a quelques mois, des œuvres ont pris place… L’occasion d’acheter le livre paru pour l’occasion, et dont je vous ai parlé lundi… En sortant, faites un petit tour aussi en face, dans la librairie pour enfants, une œuvre s’y cache aussi. Direction maintenant le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) et sa galerie L’Art cella. Encore gratuit, attention aux horaires…

Direction maintenant le Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) et sa galerie L’Art cella. Encore gratuit, attention aux horaires… Un petit crochet par

Un petit crochet par  Enfin, direction le musée, gratuit le premier dimanche du mois, deux euros les autres dimanches, un peu plus en semaine… N’oubliez pas de prendre à l’accueil le petit document rédigé par la conservatrice du musée, Anne Péan, qui vous aidera a comprendre les allusions qui se cachent dans l’œuvre de Glen Baxter, pas toujours faciles à comprendre si vous n’êtes pas calé en histoire de l’art…

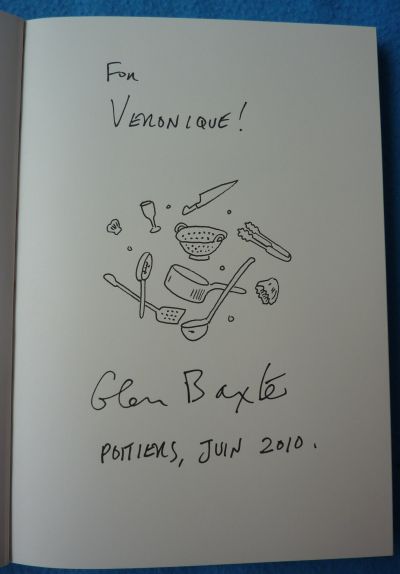

Enfin, direction le musée, gratuit le premier dimanche du mois, deux euros les autres dimanches, un peu plus en semaine… N’oubliez pas de prendre à l’accueil le petit document rédigé par la conservatrice du musée, Anne Péan, qui vous aidera a comprendre les allusions qui se cachent dans l’œuvre de Glen Baxter, pas toujours faciles à comprendre si vous n’êtes pas calé en histoire de l’art… À l’occasion de l’expédition Glen Baxter à Poitiers (du 12 juin au 12 septembre 2010), les éditions Atlantique ont sorti un livre bilingue avec tous les dessins tirés du safari historico-gastronomique en Poitou-Charentes et un texte d’Alberto Manguel. Mon exemplaire est bien sûr dédicacé, ainsi que celui que j’ai envoyé à

À l’occasion de l’expédition Glen Baxter à Poitiers (du 12 juin au 12 septembre 2010), les éditions Atlantique ont sorti un livre bilingue avec tous les dessins tirés du safari historico-gastronomique en Poitou-Charentes et un texte d’Alberto Manguel. Mon exemplaire est bien sûr dédicacé, ainsi que celui que j’ai envoyé à  Retrouvez tous mes articles sur Glen Baxter

Retrouvez tous mes articles sur Glen Baxter Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le

Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le

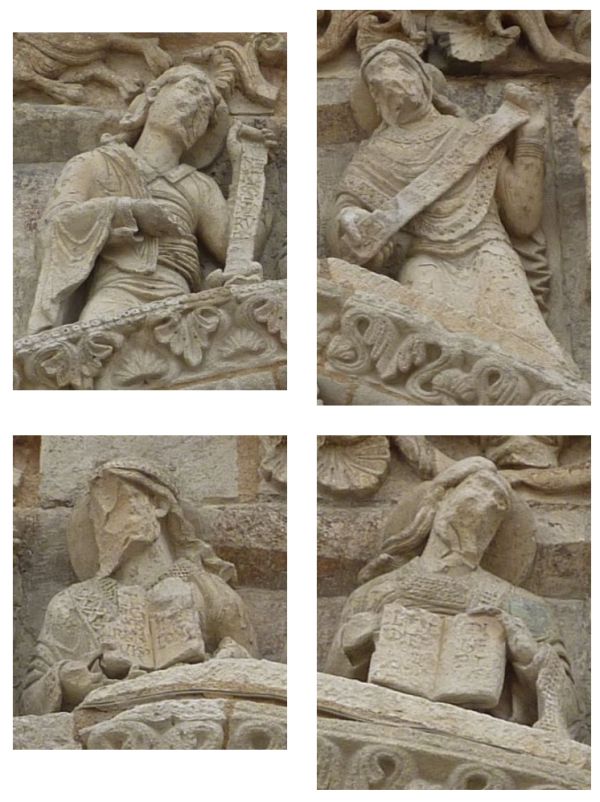

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par

Au-dessus de l’arcature aveugle nord de la façade occidentale de l’église Notre-Dame-la-Grande à Poitiers sont sculptés les quatre prophètes Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Ils sont encadrés à gauche par  Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO.

Ils se distinguent par la présence d’une auréole qui marque leur sainteté. Ils ont été identifiés grâce aux citations de l’Ancien Testament gravées sur des rouleaux et des livres. Je n’ai pas vérifié si l’ordre est le bon… soit Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Avec mes jumelles, j’ai du mal à suivre les textes, et j’ai eu la flemme de vérifier dans le corpus des inscriptions de la France médiévale. Celui à l’extrême droite commence par PRO. Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0. Depuis l’ouverture du

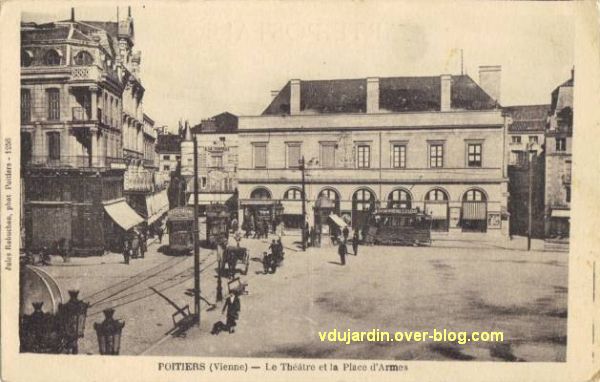

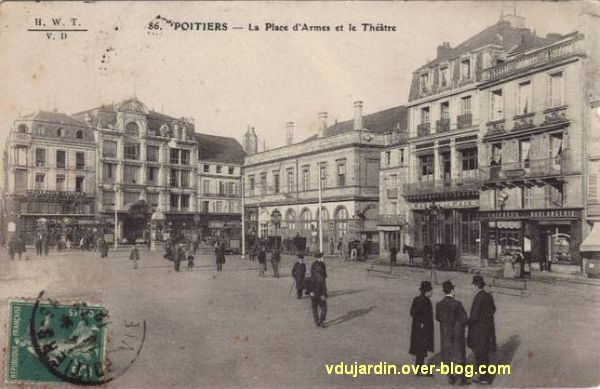

Depuis l’ouverture du  En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922.

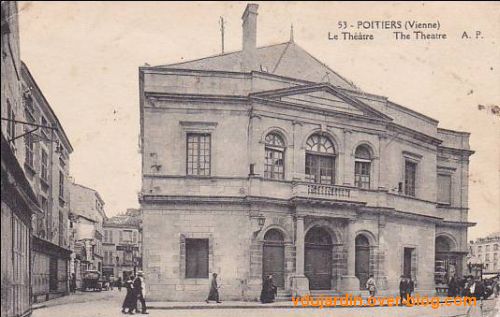

En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922. À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée…

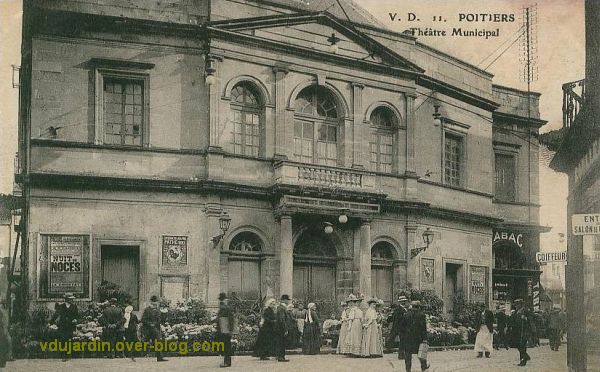

À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée… Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là…

Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là… Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus).

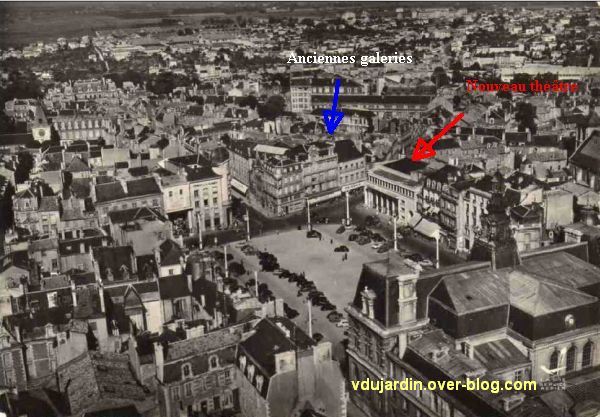

Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus). Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai.

Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai. Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir

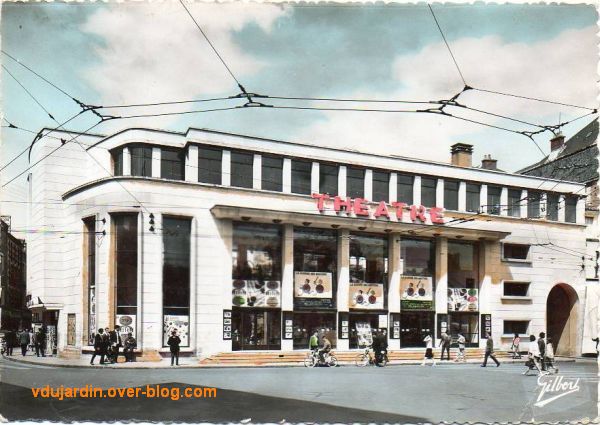

Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir  Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici…

Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici… … mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.

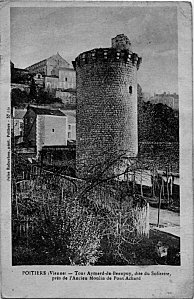

… mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails. L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne…

L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne… … car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare…

… car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare… Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai

Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai  Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.

Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.