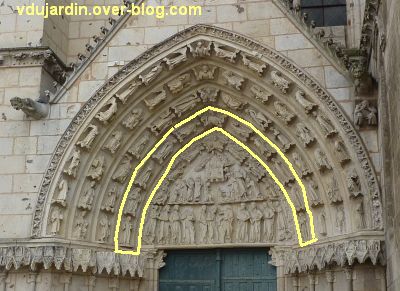

La porte Saint-Michel, sur le côté nord de la cathédrale de Poitiers, a été construite dans le premier quart du 13e siècle (donc presque 50 ans après le début du chantier de la cathédrale et 50 ans avant la sculpture de la façade occidentale).

La sculpture développe le thème de l’enfance de Jésus, rapportée un peu dans le désordre… Je vais vous montrer aujourd’hui la sculpture du piédroit droit (ouest, encadré sur la photographie), je vous parlerai bientôt du piédroit gauche (est). Contrairement à la façade occidentale, ici, il n’y a pas eu de nettoyage récent, et si vous voulez venir le visiter, attention aux pigeons (la photographie de l’autre jour a été prise ici), il y a d’archaïques piques qui ne fonctionnent guère, en tout cas, pas comme les fils à décharge électrique de la façade occidentale.

De gauche à droite, les chapiteaux sculptés montrent l’Annonciation, les rois mages et la Visitation. Remettons donc ces scènes dans l’ordre.

Le premier chapiteau à gauche montre l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Sur la gauche se tient l’archange Gabriel qui annonce à Marie, debout devant lui, sa grossesse. Marie est coiffée d’un voile assez couvrant et tient un livre dans la main gauche. Tous les personnages sont richement vêtus.

Le premier chapiteau à gauche montre l’Annonciation (Luc 1, 26-38). Sur la gauche se tient l’archange Gabriel qui annonce à Marie, debout devant lui, sa grossesse. Marie est coiffée d’un voile assez couvrant et tient un livre dans la main gauche. Tous les personnages sont richement vêtus.

Juste derrière se tient un homme dubitatif, qui se tient la tête de la main droite, coiffé de la calotte juive, il s’agit de Joseph… Ben oui, Marie (enfin, Dieu…) lui a fait un enfant dans le dos, comme qui dirait…

Juste derrière se tient un homme dubitatif, qui se tient la tête de la main droite, coiffé de la calotte juive, il s’agit de Joseph… Ben oui, Marie (enfin, Dieu…) lui a fait un enfant dans le dos, comme qui dirait…

Le dernier chapiteau à droite montre la Visitation (Luc 1, 39-56). Il s’agit de la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Les deux femmes, voilées, s’enlacent.

Le dernier chapiteau à droite montre la Visitation (Luc 1, 39-56). Il s’agit de la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Les deux femmes, voilées, s’enlacent.

Au centre, sur la gauche, on trouve l’adoration des mages (Matthieu 2, 11) : les trois rois mages, couronnés, viennent offrir leurs présents à la vierge Marie, assise à droite de la scène avec Jésus sur ses genoux. Les rois mages sont couronnés et se tiennent devant un fond d’arbres luxuriants.

Au centre, sur la gauche, on trouve l’adoration des mages (Matthieu 2, 11) : les trois rois mages, couronnés, viennent offrir leurs présents à la vierge Marie, assise à droite de la scène avec Jésus sur ses genoux. Les rois mages sont couronnés et se tiennent devant un fond d’arbres luxuriants.

Voici un détail du premier mage (celui à droite), qui a une position un peu bizarre, en plein mouvement… genoux fléchis, le corps penché en arrière.

Voici un détail du premier mage (celui à droite), qui a une position un peu bizarre, en plein mouvement… genoux fléchis, le corps penché en arrière.

Et enfin, la Vierge avec Jésus sur ses genoux, qui attend leur visite.

Et enfin, la Vierge avec Jésus sur ses genoux, qui attend leur visite.

Si vous voulez comparer avec l’art roman de Poitiers, vous pouvez aller revoir sur la façade de Notre-Dame-la-Grande (en gros un siècle plus tôt) l’Annonciation, la Visitation, Joseph méditant. Vous pouvez aussi voir sur un chapiteau du chœur de l’église Saint-Pierre à Chauvigny l’Annonciation et l’adoration des mages.

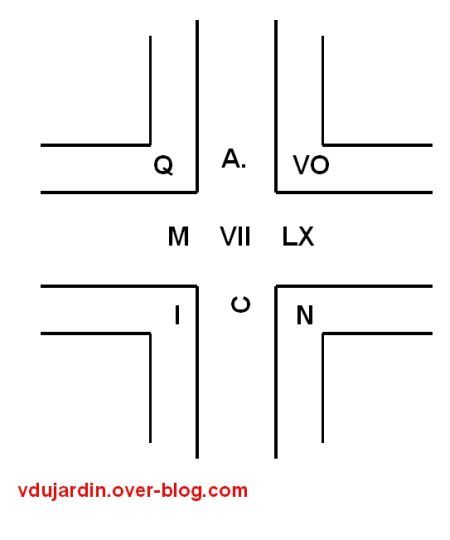

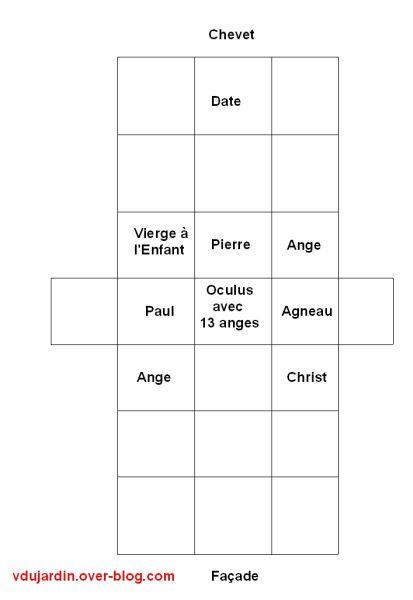

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa

Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa  Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés.

Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés. Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ).

Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ). Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix.

Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix. Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle.

Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle. Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix).

Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix). Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station.

Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station. Je vous ai montré l’autre jour

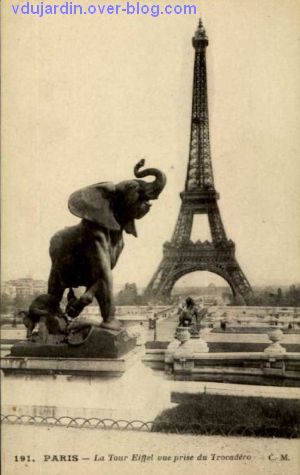

Je vous ai montré l’autre jour  Et une autre vue dans l’autre sens, avec la tour Eiffel en fond.

Et une autre vue dans l’autre sens, avec la tour Eiffel en fond. Le voici en octobre 2010, sur la parvis du musée d’Orsay…

Le voici en octobre 2010, sur la parvis du musée d’Orsay…

L’éléphant est pris dans un piège, constitué par un élément circulaire à moitié enterré et une corde avec un nœud coulant… Sa patte avant gauche est déjà entravée. Un singe s’amuse sur le piège…

L’éléphant est pris dans un piège, constitué par un élément circulaire à moitié enterré et une corde avec un nœud coulant… Sa patte avant gauche est déjà entravée. Un singe s’amuse sur le piège… On voit mieux ici le singe, qui semble hurler, et le piège…

On voit mieux ici le singe, qui semble hurler, et le piège… Ou peut-être est-ce mieux ici?

Ou peut-être est-ce mieux ici?

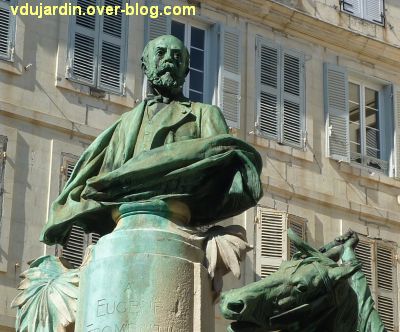

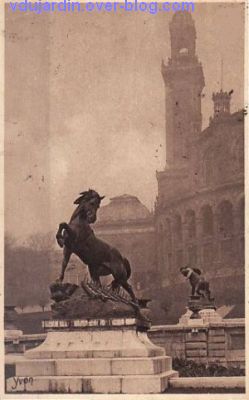

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

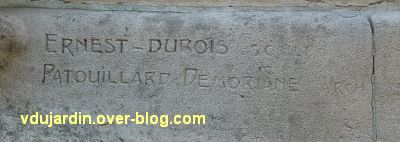

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face.

Voici de plus près la partie gauche (nord) de la voussure…

Voici de plus près la partie gauche (nord) de la voussure… …et sa partie droite. Les Vierges sages et folles se trouvent sur le rouleau interne. Sur les autres se trouvent divers personnages.

…et sa partie droite. Les Vierges sages et folles se trouvent sur le rouleau interne. Sur les autres se trouvent divers personnages. Voici donc l’histoire… La parabole des vierges sages et folles se trouve dans, juste avant la parabole des talents. Il y avait dix vierges. Cinq étaient sages (prudentes) et avaient prévu de l’huile de rechange en attendant l’époux. Elles se trouvent à la droite du Christ (à gauche en regardant le portail). J’ai fait un montage en partant en bas à gauche jusqu’en haut à droite. Dans l’art roman, elles portent systématiquement une lampe dressée, parfois avec une flamme. Ici, beaucoup de bras sont cassés. Seule la première tient encore la lampe. La seconde tient un gros livre.

Voici donc l’histoire… La parabole des vierges sages et folles se trouve dans, juste avant la parabole des talents. Il y avait dix vierges. Cinq étaient sages (prudentes) et avaient prévu de l’huile de rechange en attendant l’époux. Elles se trouvent à la droite du Christ (à gauche en regardant le portail). J’ai fait un montage en partant en bas à gauche jusqu’en haut à droite. Dans l’art roman, elles portent systématiquement une lampe dressée, parfois avec une flamme. Ici, beaucoup de bras sont cassés. Seule la première tient encore la lampe. La seconde tient un gros livre. Les vierges folles ont été imprudentes. Elles n’ont pas prévu d’huile pour recharger leur lampe, qui s’est étiente pendant la nuit. Dans l’art roman, les lampes sont souvent renversées vers le bas et les têtes penchées en signe de folie et d’imprévoyance. Ici, aucune lampe n’est conservée, impossible de savoir si elles ont existé et dans quelle position. Le montage est fait depuis le haut à gauche jusqu’en bas à droite.

Les vierges folles ont été imprudentes. Elles n’ont pas prévu d’huile pour recharger leur lampe, qui s’est étiente pendant la nuit. Dans l’art roman, les lampes sont souvent renversées vers le bas et les têtes penchées en signe de folie et d’imprévoyance. Ici, aucune lampe n’est conservée, impossible de savoir si elles ont existé et dans quelle position. Le montage est fait depuis le haut à gauche jusqu’en bas à droite. Au centre se tient le Christ, l’Époux de la parabole, représenté en buste, les bras ouverts en signe d’accueil. La morale de l’histoire est: « Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure », en clair, vous ne savez pas quand viendront la mort et l’Apocalypse, et le chrétien doit toujours être prêt…

Au centre se tient le Christ, l’Époux de la parabole, représenté en buste, les bras ouverts en signe d’accueil. La morale de l’histoire est: « Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure », en clair, vous ne savez pas quand viendront la mort et l’Apocalypse, et le chrétien doit toujours être prêt… Je vous ai montré l’autre jour

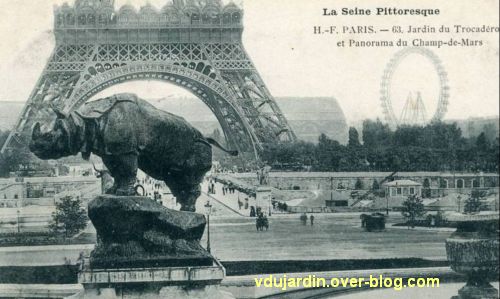

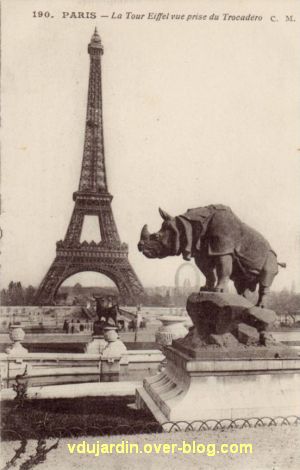

Je vous ai montré l’autre jour  Et une autre vue ancienne…

Et une autre vue ancienne…

Il porte la signature « A. Jacquemart 76 » (ou 1878?, mais ça semble bien être 76, l’année de la commande plutôt que celle de la fonte?). Henri Alfred Jacquemart (

Il porte la signature « A. Jacquemart 76 » (ou 1878?, mais ça semble bien être 76, l’année de la commande plutôt que celle de la fonte?). Henri Alfred Jacquemart (

Grimpé sur un gros bloc, il témoigne de sa force, la queue levée n’augure rien de bon, gare aux passants… et aux importuns qui le prennent pour un siège

Grimpé sur un gros bloc, il témoigne de sa force, la queue levée n’augure rien de bon, gare aux passants… et aux importuns qui le prennent pour un siège  Bon, au moins, il est en bronze… sa corne ne craint pas le vol, contrairement à beaucoup de rhinocéros conservés dans nos muséums et qui ont été vandalisés ces derniers mois (même quand la corne était remplacée par une corne en résine…).

Bon, au moins, il est en bronze… sa corne ne craint pas le vol, contrairement à beaucoup de rhinocéros conservés dans nos muséums et qui ont été vandalisés ces derniers mois (même quand la corne était remplacée par une corne en résine…). A ses pieds, un peu de végétation exotique, cactus et philodendron… pas sûre que ce soient deux plantes qui cohabitent…

A ses pieds, un peu de végétation exotique, cactus et philodendron… pas sûre que ce soient deux plantes qui cohabitent… Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de

Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de  Dans l’entrée du musée, voici…

Dans l’entrée du musée, voici… un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à  Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ». Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche. Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe. De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes. Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre). Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène. Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie. Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie. Je vous ai montré l’autre jour

Je vous ai montré l’autre jour  Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay…

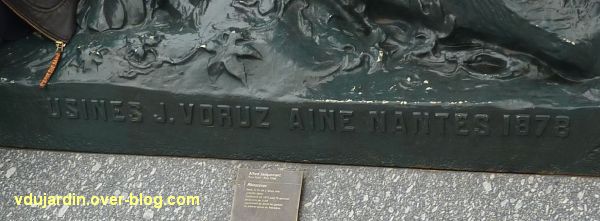

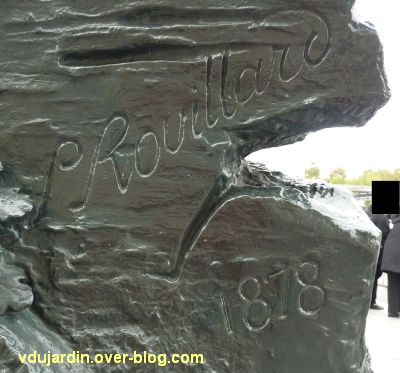

Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay… Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la

Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la  Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la

Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la  Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse?

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse? Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux.

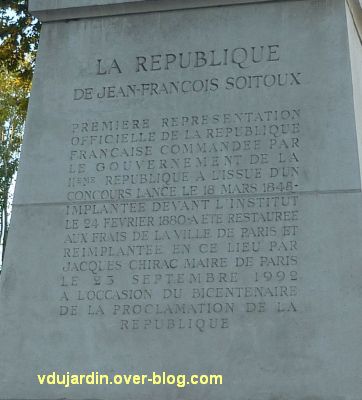

Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux. Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre.

Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre. L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige).

L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige). Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République).

Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République). Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme!

Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme! Une dernière vue de dos…

Une dernière vue de dos…