En ce moment se tient à la maison de l’architecture de Poitou-Charentes à Poitiers, jusqu’au 20 mai 2009 (voir ma présentation ici) une exposition de photographies de Claude Pauquet. Pour ceux qui ne peuvent pas voir l’exposition sur place, vous pouvez découvrir ici toutes les photographies de cette exposition réalisée dans le cadre d’une mission pour la région Poitou-Charentes. Cette exposition, paysages urbains, fait écho à celle de Marc Deneyer sur les Paysages naturels, qui vient de s’achever à la médiathèque de Poitiers et dont je vous ai déjà parlé.

En ce moment se tient à la maison de l’architecture de Poitou-Charentes à Poitiers, jusqu’au 20 mai 2009 (voir ma présentation ici) une exposition de photographies de Claude Pauquet. Pour ceux qui ne peuvent pas voir l’exposition sur place, vous pouvez découvrir ici toutes les photographies de cette exposition réalisée dans le cadre d’une mission pour la région Poitou-Charentes. Cette exposition, paysages urbains, fait écho à celle de Marc Deneyer sur les Paysages naturels, qui vient de s’achever à la médiathèque de Poitiers et dont je vous ai déjà parlé.

Archives par étiquette : patrimoine

Insert du possible et On se bat toujours quelque part

Pas grand monde à Poitiers à la manifestation en fin de matinée… Pas vraiment une manifestation d’ailleurs, un rassemblement place d’armes et un parcours de 300 mètres pour rejoindre la préfecture… Si vous voulez vous rendre compte de la faible distance, vous pouvez voir sur ma présentation de l’hôtel de ville, la seconde photographie est prise depuis la placette devant la préfecture…

Pas grand monde à Poitiers à la manifestation en fin de matinée… Pas vraiment une manifestation d’ailleurs, un rassemblement place d’armes et un parcours de 300 mètres pour rejoindre la préfecture… Si vous voulez vous rendre compte de la faible distance, vous pouvez voir sur ma présentation de l’hôtel de ville, la seconde photographie est prise depuis la placette devant la préfecture…

Je voulais vous parler des expositions qui ont actuellement lieu au Confort moderne à Poitiers, un lieu de musiques actuelles, fanzinothèque et galerie de présentation d’exposition dans une ancienne fonderie qui fut ensuite un magasin d’électro-ménager (d’où le nom…). En dehors des inaugurations et des concerts, la galerie est le plus souvent déserte… comme dimanche dernier après-midi. Je vous en ai déjà parlé à propos d’une précédente exposition.

La première s’intitule et se termine dimanche 3 mai 2009. Il s’agit d’une installation composée de plusieurs vidéos projetées sur grand écran… et auxquelles je n’ai pas compris grand chose. Vous pouvez découvrir ce travail de Patrik Pion et Paule Combey au Confort moderne par ce lien direct.

La seconde exposition se poursuit jusqu’au 17 mai 2009. Elle rassemble deux artistes, Michael Portnoy et David Adamo, dans des espaces bien séparés, mais sous le même titre, On se bat toujours quelque part. Le discours qui accompagne l’exposition, notamment dans le livret, est très psychanalytique et pataphysique, j’avais bien aimé les cartes à pub qui annonçait l’exposition, mais sur place, que dire ? Portnoy explore l’univers du jeu dans l’une des salles, dans l’autre, l’usage de nacre de coquillage m’a bien plu, les réalisations complètes moins… Pour Adamo, je n’ai pas bien saisi le piano, le plancher de battes de base-ball (reproduit sur sa carte à pub), les haches au manche massacré, etc. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, je vous conseille de découvrir ce travail de Patrik Pion et Paule Combey au Confort moderne par ce lien direct. Cliquez sur les onglets numérotés pour découvrir les œuvres. Puis revenez ici me donner votre avis en commentaire !

Le chat et la belette

Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

Dans l’angle inférieur du sixième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers (13e siècle), un motif emmêlé fait penser à de peu ragoûtants intestins, à moins que ce ne soit de la cervelle? Ce tas informe (des flots?) semble gardé par un chat tourné vers la gauche, alors que sur le bord gauche de l’écoinçon, un animal qui semble bien être une belette (certains auteurs ont parlé d’un rat) se faufile en direction de cette masse. Admirez la queue des deux animaux qui s’étire chacune d’un côté de l’écoinçon, l’artiste a vraiment tiré le meilleur parti de cette contrainte de forme…

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

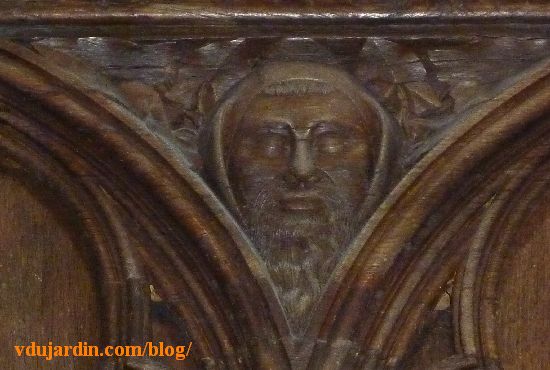

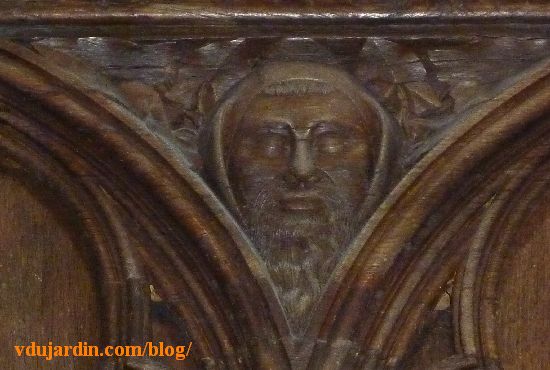

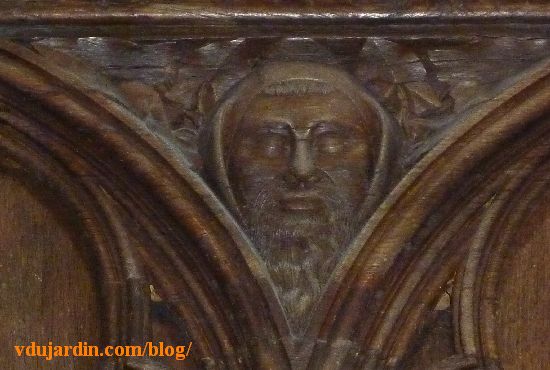

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

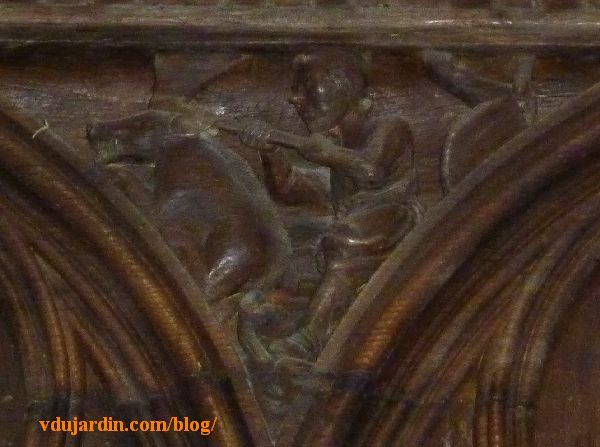

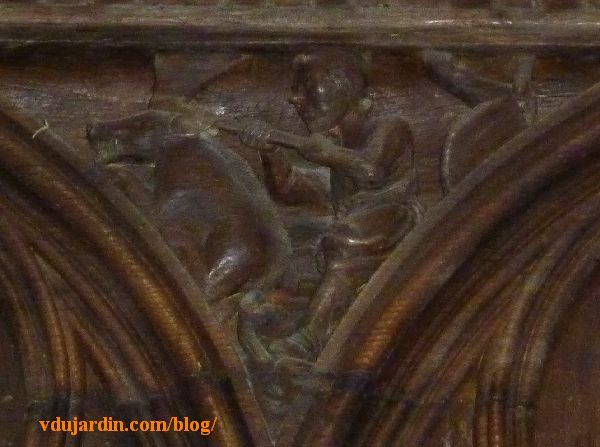

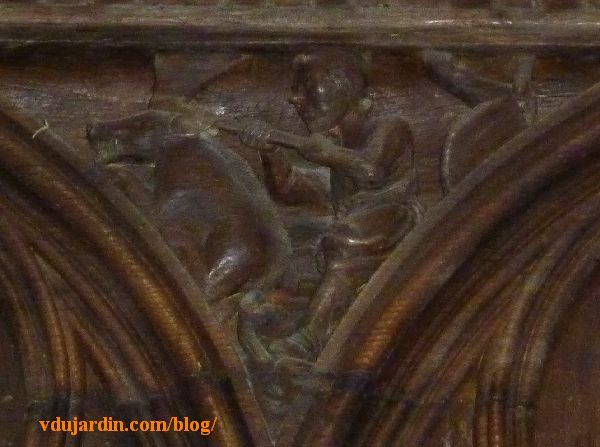

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

Un phénix pour fêter le printemps

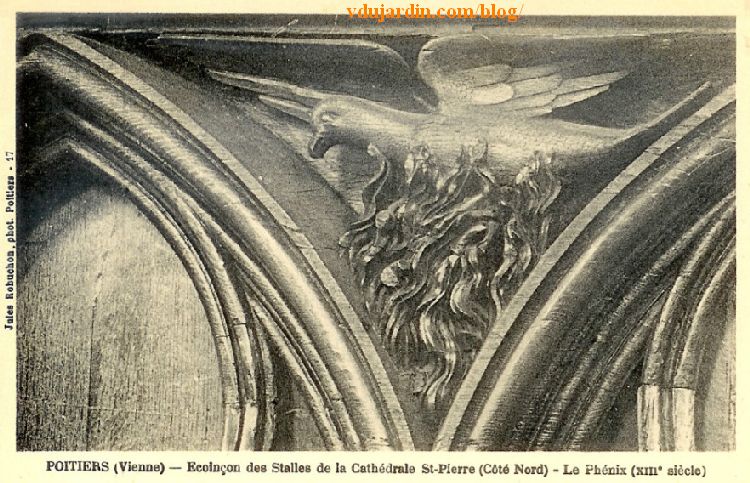

Le phénix ou phœnix est un oiseau fabuleux. Il existe dans la mythologie grecque (voir Hérodote), romaine (lire Plutarque), arabe, chinoise, chrétienne, etc., et symbolise la renaissance et le renouvellement, les cycles de la mort et la résurrection. Sur le quatorzième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers, il est tourné vers la gauche.

Le phénix ou phœnix est un oiseau fabuleux. Il existe dans la mythologie grecque (voir Hérodote), romaine (lire Plutarque), arabe, chinoise, chrétienne, etc., et symbolise la renaissance et le renouvellement, les cycles de la mort et la résurrection. Sur le quatorzième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers, il est tourné vers la gauche.

L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ?

L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ?

Photographie remplacée en septembre 1914 et carte postale ancienne d’après un cliché de Jules Robuchon.

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

Dé-paysages, médiathèque de Poitiers, Paysages (…), Marc Deneyer

Hier était inaugurée à la médiathèque de Poitiers l’exposition de photographies de Marc Deneyer, Paysages naturels de Poitou-Charentes. Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la manifestation Dé-Paysages, le printemps des poètes dans les médiathèques de Poitiers. Dans cette manifestation, il y a aussi des lectures et des vidéos, ainsi que des ateliers de slam. À voir absolument avant le 2 mai 2009.

Concernant le printemps des poètes, je vous reparlerai de la soirée de samedi soir avec les lectures des poètes libanais Abbas Beydoun et Iskandar Habache.

Pour Marc Deneyer, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez retrouvez de nombreuses photographies dans le dossier en ligne du service de l’inventaire de la région Poitou-Charentes sur le patrimoine industriel. Je vous ai aussi parlé de son travail à propos de l’amphithéâtre romain de Poitiers et du livre Fouaces et autres viandes célestes textes de Denis Montebello, photographies de Marc Deneyer, éditions Le Temps qu’il fait. J’ajoute aujourd’hui, chez le même éditeur, Ilulissat, journal de voyage, paru en 2001 (ISBN 2.86853.343.4, voyage au Groenland, texte et photographies) et Kujoyama, paru en 2005 (ISBN 2.86853.418.X, voyage au Japon). Et aux éditions Filigranes, Littoral/rivages de Charente (ISBN 978-2-350-46121-2).

Et pour ceux qui veulent découvrir tout son travail pour le service de l’inventaire du patrimoine, je vous mets le lien en pré-remplissant le formulaire de la base mémoire du ministère de la culture, vous n’avez plus qu’à cliquer sur « rechercher » et devez avoir plus de 3700 réponses…

Hommage à une femme anonyme…

Pour cette journée internationale des femmes, je vous ai trouvé un très joli portrait de femme du XVIe siècle. Elle se trouve aujourd’hui au 15 de la rue Cloche-Perse à Poitiers, tout à côté de la copie de la statue de la Liberté (de Bartholdi), autre femme incarnée dans une allégorie cette fois.

Pour cette journée internationale des femmes, je vous ai trouvé un très joli portrait de femme du XVIe siècle. Elle se trouve aujourd’hui au 15 de la rue Cloche-Perse à Poitiers, tout à côté de la copie de la statue de la Liberté (de Bartholdi), autre femme incarnée dans une allégorie cette fois.

Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison.

Revenons à notre portrait. Il a été sculpté au centre de la sablière de plancher (la poutre porteuse qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, posée sur le même plan que le mur de façade) d’une maison à pan de bois (sans s à pan dans le vocabulaire de service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, mais vous pouvez en mettre un). Ce très beau linteau porte probablement les portraits des deux fondateurs de cette maison.

Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre…

Ne soyons pas sectaires, puisque nous souhaitons l’égalité entre les hommes et les femmes, voici le portrait de monsieur, à droite de la poutre et qui est un peu gêné par les câbles, le pauvre…

Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

Le reste du décor se compose d’animaux fantastiques et de motifs végétaux. Ils vous plaisent ? Je me suis rattrapée de ne pas avoir rédigé d’article sur Poitiers dimanche dernier ?

L’hôtel de ville de Poitiers (1)

En 1859 est décidée la construction d’une nouvelle préfecture, plus proche de la gare et moins mal-commode d’accès que l’ancien évêché, à côté de la cathédrale… Les projets changent, et ce n’est qu’au milieu des années 1860 que le projet de l’architecte Alphonse Durand, associé à Antoine-Gaëtan Guérinot, est retenu pour l’hôtel de la préfecture, avec une nouvelle place monumentale et une nouvelle voie de circulation, la rue impériale (actuelle rue Victor-Hugo), au bout de laquelle se dressera le nouvel hôtel-de-ville ainsi qu’on peut le voir sur la première photographie prise depuis la préfecture cet été. Pour la préfecture, vous attendrez un peu, il faut que j’aille prendre des photographies.

En 1859 est décidée la construction d’une nouvelle préfecture, plus proche de la gare et moins mal-commode d’accès que l’ancien évêché, à côté de la cathédrale… Les projets changent, et ce n’est qu’au milieu des années 1860 que le projet de l’architecte Alphonse Durand, associé à Antoine-Gaëtan Guérinot, est retenu pour l’hôtel de la préfecture, avec une nouvelle place monumentale et une nouvelle voie de circulation, la rue impériale (actuelle rue Victor-Hugo), au bout de laquelle se dressera le nouvel hôtel-de-ville ainsi qu’on peut le voir sur la première photographie prise depuis la préfecture cet été. Pour la préfecture, vous attendrez un peu, il faut que j’aille prendre des photographies.

Donc je vous montre aujourd’hui l’hôtel de ville, qui abritait le musée, recouvert d’une épaisse et noire couche de pollution… Il paraît que des travaux sont prévus, annoncés et toujours reportés, ce ne sera pas du luxe ! ils ont fini par être réalisés fin 2009). Le projet de l’hôtel de ville est confié en 1869 à Antoine-Gaëtan Guérinot, élève de Bailly et de Viollet-Le-Duc. Mais la guerre de 1870 interrompt les travaux pour deux ans. Ils recommencent alors lentement, et il faut attendre 1875 pour que cet édifice d’une conception Second Empire ouvre les portes, avec une façade large de 51 mètres. Je n’ai pas fait de photographies à l’intérieur, avec les cariatides figurant la science et les beaux-arts (dues à Louis Ernest Barrias, comme les allégories au centre de la façade, quelques années plus tard, Barrias figurera sur la tombe de Guérinot l’hôtel de ville de Poitiers) et qui soutiennent le balcon dans l’escalier d’honneur, des toiles de Pierre Puvis de Chavanes à la gloire de l’histoire locale (Fortunat lisant des poèmes à sainte Radegonde et la victoire de Charles Martel sur les Sarrazins en 732 – ça doit vous rappeler quelque chose, cette histoire). Les salons ont quant à eux été décorés par Auguste Caïn (qui a aussi réalisé les tigres chimères du campanile), Alfred de Curzon, Amédée Brouillet, Émile Bin (plafond de la salle du blason), Jean Brunet (plafond de la salle des fêtes), Léon Perrault, etc. Je vous propose une petite visite sur un site anglais qui présente des photographies prises en 1885 1985? cliquez sur les images pour mieux voir les cariatides… PS : j’ai pris des photographies depuis, quelques articles à suivre dans les prochains mois…

Donc je vous montre aujourd’hui l’hôtel de ville, qui abritait le musée, recouvert d’une épaisse et noire couche de pollution… Il paraît que des travaux sont prévus, annoncés et toujours reportés, ce ne sera pas du luxe ! ils ont fini par être réalisés fin 2009). Le projet de l’hôtel de ville est confié en 1869 à Antoine-Gaëtan Guérinot, élève de Bailly et de Viollet-Le-Duc. Mais la guerre de 1870 interrompt les travaux pour deux ans. Ils recommencent alors lentement, et il faut attendre 1875 pour que cet édifice d’une conception Second Empire ouvre les portes, avec une façade large de 51 mètres. Je n’ai pas fait de photographies à l’intérieur, avec les cariatides figurant la science et les beaux-arts (dues à Louis Ernest Barrias, comme les allégories au centre de la façade, quelques années plus tard, Barrias figurera sur la tombe de Guérinot l’hôtel de ville de Poitiers) et qui soutiennent le balcon dans l’escalier d’honneur, des toiles de Pierre Puvis de Chavanes à la gloire de l’histoire locale (Fortunat lisant des poèmes à sainte Radegonde et la victoire de Charles Martel sur les Sarrazins en 732 – ça doit vous rappeler quelque chose, cette histoire). Les salons ont quant à eux été décorés par Auguste Caïn (qui a aussi réalisé les tigres chimères du campanile), Alfred de Curzon, Amédée Brouillet, Émile Bin (plafond de la salle du blason), Jean Brunet (plafond de la salle des fêtes), Léon Perrault, etc. Je vous propose une petite visite sur un site anglais qui présente des photographies prises en 1885 1985? cliquez sur les images pour mieux voir les cariatides… PS : j’ai pris des photographies depuis, quelques articles à suivre dans les prochains mois…

Pour les préhistoriens, Amédée Brouillet est le fils d’André Brouillet (André François à l’état civil), notaire à Charroux, qui avait identifié les biches gravées magdalénienne de la grotte du Chaffaud à Savigné comme une œuvre antédiluvienne… en 1834, donc bien avant la reconnaissance de l’homme préhistorique. Cet os gravé se trouve aujourd’hui au Musée d’archéologie nationale, qui propose une page sur cet objet majeur de l’histoire de la préhistoire. Hélas, en 1864, Amédée Brouillet et Meillet ont publié une synthèse des fouilles Époques antédiluvienne et celtique du Poitou où ils ont glissé des faux et discrédité pour longtemps cette grotte située au sud du départment de la Vienne, dans la vallée de la Charente. Amédée Brouillet est aussi le père d’un autre André Brouillet (Pierre Aristide André à l’état civil), peintre poitevin.

Pour aller plus loin :

– voir le livre de Charlotte Pon-Willemsen, Hôtels de ville de Poitou-Charentes, éditions CPPPC, ISBN 2905764198, 1999 (p. 58-64 pour Poitiers, mais vous trouverez aussi La Rochelle, Saintes, Niort, Cognac, Confolens, Châtellerault, Angoulême, etc.).

– les articles de Grégory Vouhé sur Poitiers Haussmannien paru dans l’Actualité Poitou-Charentes en 2009 et Le ministre et la première pierre, paru dans le n° 100 (printemps 2013) de l’Actualité Poitou-Charentes, p. 116-117.

– le catalogue de l’exposition un Louvre pour Poitiers (sur la construction de l’hôtel de ville et musée (2010, paru après cet article, mais bien utile)…

Post-scriptum, mai 2009, la restauration a enfin commencé. Il est tout propre depuis septembre 2009, enfin, pour ce qui est de sa façade principale.

Voyage en mer Egée (10), Rhodes, la rue des chevaliers et le palais

Aujourd’hui, il a fait très beau à Poitiers, même s’il fait encore frais. J’ai eu envie de retourner virtuellement à Rhodes.

Aujourd’hui, il a fait très beau à Poitiers, même s’il fait encore frais. J’ai eu envie de retourner virtuellement à Rhodes.

Nous commençons donc par remonter la rue des Chevaliers, déserte tôt le matin et noire de monde en fin de matinée. Elle part non loin de l’hôpital des hospitaliers, devenu le musée archéologique de Rhodes. Elle est bordée de bâtiments construits en pierre de taille entre le XIIIe et le XVIe siècles. J’ai pris cette photographie du haut de la rue…

Le palais des Grands-Maîtres se trouve tout en haut, au bout de cette rue. C’est là que se trouvait la seconde acropole à l’époque hellénistique, l’autre, sur le mont Smith, je vous l’ai déjà montrée. Le palais, abandonné, a fini d’être détruit en 1865 lors de l’explosion d’une poudrière voisine, alors qu’il avait résisté à un siège important en 1522. Les Italiens ont reconstruit l’édifice au début du XXe siècle, et l’achevèrent en 1940. La plupart des sols sont constitués de mosaïques grecques et romaines prises sur le site de Kos. Les statues qui entourent la cour sont également antiques.

Le palais des Grands-Maîtres se trouve tout en haut, au bout de cette rue. C’est là que se trouvait la seconde acropole à l’époque hellénistique, l’autre, sur le mont Smith, je vous l’ai déjà montrée. Le palais, abandonné, a fini d’être détruit en 1865 lors de l’explosion d’une poudrière voisine, alors qu’il avait résisté à un siège important en 1522. Les Italiens ont reconstruit l’édifice au début du XXe siècle, et l’achevèrent en 1940. La plupart des sols sont constitués de mosaïques grecques et romaines prises sur le site de Kos. Les statues qui entourent la cour sont également antiques.

Mais ici, j’y suis allée en fin de matinée, plus aucune tranquillité, sauf dans les pièces en sous-sol qui renferment une collection d’objets antiques assez remarquable.

Mais ici, j’y suis allée en fin de matinée, plus aucune tranquillité, sauf dans les pièces en sous-sol qui renferment une collection d’objets antiques assez remarquable.

Petit récapitulatif des articles que j’ai publiés sur ma croisière en mer Égée (octobre 2008) :

-

Mykonos ;

-

Patmos ;

- Rhodes, une villa ;

- Rhodes, le départ

-

et bientôt la suite…

Un joli coq…

Ce midi au menu, coq au vin c’est encore un plat de saison… pour moi toute seule, j’en congèlerai quelques parts. Mais je ne résiste pas, du coup, à vous montrer le coq du deuxième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers, qui datent du XIIIe siècle mais ont subi des restaurations, notamment les miséricordes (repose-fesses si vous préférez). N’est-il pas adorable ?

Ce midi au menu, coq au vin c’est encore un plat de saison… pour moi toute seule, j’en congèlerai quelques parts. Mais je ne résiste pas, du coup, à vous montrer le coq du deuxième écoinçon des stalles nord de la cathédrale de Poitiers, qui datent du XIIIe siècle mais ont subi des restaurations, notamment les miséricordes (repose-fesses si vous préférez). N’est-il pas adorable ?

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

Voyage en mer Egée (9), Rhodes, l’acropole

Rhodes antique avait deux acropoles, l’une sous le château, l’autre, sur les hauteurs du mont Smith, à une demi-heure à pied (bon, je marche vite, comptez un peu plus) au sud-ouest des remparts.

Rhodes antique avait deux acropoles, l’une sous le château, l’autre, sur les hauteurs du mont Smith, à une demi-heure à pied (bon, je marche vite, comptez un peu plus) au sud-ouest des remparts.

Celle-ci a été fouillée et certains éléments, comme le théâtre (enfin, le plan officiel dit théâtre, mais c’est en fait un petit odéon de 800 places), ont été reconstruits de manière curieuse, mais à leur emplacement d’origine.

L’entrée est libre, avec un gardien. La vue de la haut est superbe sur la ville médiévale et sur la baie.

L’entrée est libre, avec un gardien. La vue de la haut est superbe sur la ville médiévale et sur la baie.

Le temple, sur le point le plus haut, consacré à Pithios-Apollon est remonté lui aussi bizarrement. Les différentes autres constructions sont peu lisibles et compréhensibles.

Mais il y a un élément à ne pas rater, le stade, daté du 3e siècle avant J.-C. Il mesure 190 m de long (soit 1 stade, la mesure qui a donné son nom à l’édifice), 35 de large, avec des gradins tout autour. Mais surtout, à une extrémité, un système de starter bien conservé. Il permettait à l’arbitre de donner le départ à tous les concurrents en même temps, en libérant la ligne de départ par un système de cordes. J’ai essayé de vous trouver un schéma en ligne, mais n’en ai pas trouvé. Les jeux d’athlètes qui s’y déroulaient étaient en lien avec le culte du soleil.

Mais il y a un élément à ne pas rater, le stade, daté du 3e siècle avant J.-C. Il mesure 190 m de long (soit 1 stade, la mesure qui a donné son nom à l’édifice), 35 de large, avec des gradins tout autour. Mais surtout, à une extrémité, un système de starter bien conservé. Il permettait à l’arbitre de donner le départ à tous les concurrents en même temps, en libérant la ligne de départ par un système de cordes. J’ai essayé de vous trouver un schéma en ligne, mais n’en ai pas trouvé. Les jeux d’athlètes qui s’y déroulaient étaient en lien avec le culte du soleil.

Ne manquez le petit espace muséographique qui explique la fonction des différents bâtiments de cette acropole. L’acropole de Lindos, à l’autre extrémité de l’île, est sans doute plus impressionnante, mais en quelques heures d’escale, je n’avais pas le temps d’y aller. Il faudra que je programme une semaine de vacances sur cette grande île…

Ne manquez le petit espace muséographique qui explique la fonction des différents bâtiments de cette acropole. L’acropole de Lindos, à l’autre extrémité de l’île, est sans doute plus impressionnante, mais en quelques heures d’escale, je n’avais pas le temps d’y aller. Il faudra que je programme une semaine de vacances sur cette grande île…

Concernant le stade, comme pour la lieue, le pied, l’empan, etc., la mesure variait suivant les édifices, autour de 180 à 200 m. 190 m à Rhodes, 192 m à Olympie, mais 177 à Delphes et 210 à Pergame… Vive l’invention du système métrique sous la Révolution !

Le théâtre accueillait des spectacles de type tragédies, comédies, pantomimes, danses, luttes sportives, etc., à l’origine en lien avec un culte (pantomime religieuse). Comme pour les courses dans le stade, le théâtre accueillait des jeux oratoires, sorte de grand concours très codifié. Il pouvait aussi accueillir de grands rassemblements civiques ou officiels. L’odéon est plus petit et était consacré plutôt à des pièces lyriques, à l’origine également sous la forme de jeux et concours musicaux et poétiques. Les gradins du théâtre et du stade pouvaient être au moins en partie couverts par une structure en bois et en tissu (de genre Velum). L’odéon avait toujours un toit en bois, pour une question d’acoustique. Vous trouverez des informations utiles sur cette page consacrée au théâtre grec.

Petit récapitulatif des articles que j’ai publiés sur ma croisière en mer Égée (octobre 2008) :

- le départ du Pirée

- Mykonos ;

- Éphèse, la bibliothèque ;

- Éphèse (2) ;

- Patmos ;

- le port de Rhodes ;

- les remparts de Rhodes ;

- vieilles rues de Rhodes ;

- l’hôpital des hospitaliers et le musée archéologique de Rhodes ;

- l’acropole du Mont Smith à Rhodes ;

- Rhodes, la rue des Chevaliers et le Palais des Grand-Maîtres ;

- Rhodes, une villa ;

- Rhodes, le départ

- et bientôt la suite…