Alors que la chambre de commerce et d’industrie de Poitiers est en train de déménager du centre-ville de Poitiers vers le site du Futuroscope, je vous montre non pas son horrible immeuble à l’angle de la rue du Marché et de la rue Jean-Jaurès, mais l’immeuble art déco qui est juste avant dans la rue du Marché et qui a été vendu par la CCI quand elle a emménagé dans son horrible immeuble voisin. Un peu plus loin, en allant vers l’église Notre-Dame-la-Grande, sur le même côté se trouvent l’hôtel Pélisson et un autre hôtel de marchand de drap (c’est étrange, je pensais en avoir parlé, mais après vérification, non, c’est un oubli impardonnable, mais ne vous inquiétez pas, j’ai toutes les photographies et la documentation nécessaire pour programmer des articles sur le sujet).

Alors que la chambre de commerce et d’industrie de Poitiers est en train de déménager du centre-ville de Poitiers vers le site du Futuroscope, je vous montre non pas son horrible immeuble à l’angle de la rue du Marché et de la rue Jean-Jaurès, mais l’immeuble art déco qui est juste avant dans la rue du Marché et qui a été vendu par la CCI quand elle a emménagé dans son horrible immeuble voisin. Un peu plus loin, en allant vers l’église Notre-Dame-la-Grande, sur le même côté se trouvent l’hôtel Pélisson et un autre hôtel de marchand de drap (c’est étrange, je pensais en avoir parlé, mais après vérification, non, c’est un oubli impardonnable, mais ne vous inquiétez pas, j’ai toutes les photographies et la documentation nécessaire pour programmer des articles sur le sujet).

L’immeuble a été conçu par les frères Martineau, Maurice et Lucien, qui ont beaucoup bâti à Poitiers (et leur père Léon avait réalisé le magasin voisin de la maison Vannier, massacrée pour la construction du centre commercial des Cordeliers). La porte centrale est la partie visible la plus ornée.

L’immeuble a été conçu par les frères Martineau, Maurice et Lucien, qui ont beaucoup bâti à Poitiers (et leur père Léon avait réalisé le magasin voisin de la maison Vannier, massacrée pour la construction du centre commercial des Cordeliers). La porte centrale est la partie visible la plus ornée.

La porte en fer forgé aurait été réalisée par les ateliers de la Chaînette à Parthenay (je n’ai pas réussi à recouper l’information donnée par Y.-B. Brissaud dans son livre sur Poitiers, mais la société existe toujours sous le nom ADC, ils ont peut-être conservé une trace dans leurs archives…). Sur l’imposte semi-circulaire se trouvent les armes de Poitiers (le lion), une tour, trois grappes de raisin, des fleurs de lys stylisées et la date de la construction, MCMXXXV (1935).

La porte en fer forgé aurait été réalisée par les ateliers de la Chaînette à Parthenay (je n’ai pas réussi à recouper l’information donnée par Y.-B. Brissaud dans son livre sur Poitiers, mais la société existe toujours sous le nom ADC, ils ont peut-être conservé une trace dans leurs archives…). Sur l’imposte semi-circulaire se trouvent les armes de Poitiers (le lion), une tour, trois grappes de raisin, des fleurs de lys stylisées et la date de la construction, MCMXXXV (1935).

Je suis retournée faire des photographies un dimanche, voici la grille fermée…

Je suis retournée faire des photographies un dimanche, voici la grille fermée…

…et un détail de son décor.

…et un détail de son décor.

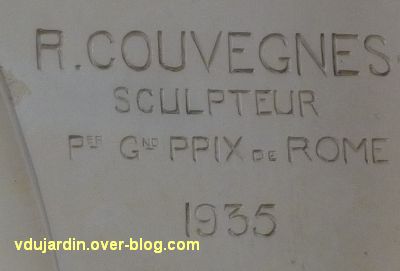

La sculpture a été commandée et réalisée en 1935 par Raymond Émile Couvègnes, qui a porté sa signature, la date et son statut de grand prix de Rome (en 1927). Il fut élève de Injalbert, dont je vous ai parlé pour le Cher et la Loire de l’hôtel de ville de Tours et bientôt (enfin, dans les prochains mois, l’article est programmé…) pour la gare de Tours. Il est aussi l’auteur, deux ans plus tôt, à Poitiers, d’une Tête de jeune fille, qui était dans la cour du lycée Henri-IV en tant que fontaine, a disparu, fut retrouvée en 1983 dans un manoir appartenant à la ville, remise dans la cour d’honneur sur un piédestal en 2004 (voir l’article de Mme Allessio-Redien dans le n° 168 de la revue Le Picton)… et qui est désormais dans une autre cour du lycée… Sa ville natale d’Ermont lui consacre une page sur son site internet. [PS: depuis, je vous ai aussi montré la Femme au bain dans le parc de la butte du chapeau rouge à Paris].

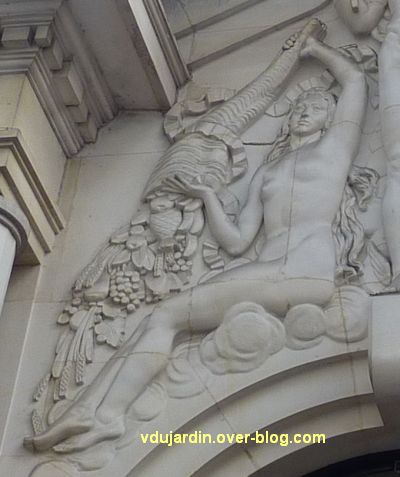

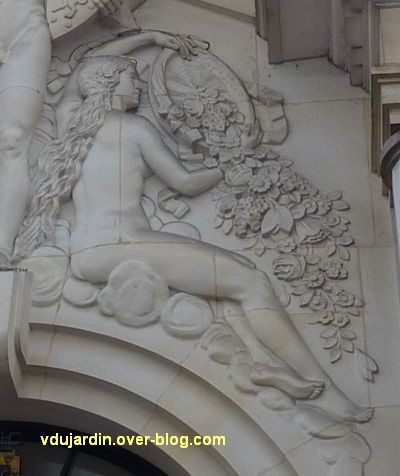

Cette sculpture inspirée de l’Antiquité me semble un peu raide et somme toute très « soviétique », ce qui est un comble pour une chambre de commerce… Mais ce n’est là qu’un avis très personnel. Au centre, Mercure, encadré de Cérès à gauche et Flore à droite. Ces deux charmantes femmes aux longs cheveux dénoués tournent le dos au dieu, assises les jambes allongées sur l’arc de la porte.

Cette sculpture inspirée de l’Antiquité me semble un peu raide et somme toute très « soviétique », ce qui est un comble pour une chambre de commerce… Mais ce n’est là qu’un avis très personnel. Au centre, Mercure, encadré de Cérès à gauche et Flore à droite. Ces deux charmantes femmes aux longs cheveux dénoués tournent le dos au dieu, assises les jambes allongées sur l’arc de la porte.

Mercure se reconnaît à son caducée, qu’il porte dans la main droite. Dans sa main gauche, un écu aux armes de la ville de Poitiers. Il porte sur la tête un casque ailé, mais il est pied nu et porte de petites ailes aux pieds. Pour rappel, Hermès est le Dieu du commerce, des marchands, des voyageurs… et des voleurs, plus tard des médecins à cause du caducée (mais en principe, c’est Esculape le Dieu des médecins). Il accompagne aussi les morts dans l’au-delà, auprès de Hadès dieu de l’Enfer. Dans l’Odyssée (chant 11), avec Athêna, il aide Hercule à maîtriser le chien Cerbère qui garde la porte des enfers. Ici, il ne porte pas certains de ses autres attributs comme la bourse, le coq ou le bouc. Son sexe est pudiquement caché.

À gauche (à la droite de Mercure) se tient assise Cérès, déesse des moissons, par extension de l’agriculture et de la fertilité. Elle déverse d’une corne d’abondance sa récolte de blé et de fruits.

À gauche (à la droite de Mercure) se tient assise Cérès, déesse des moissons, par extension de l’agriculture et de la fertilité. Elle déverse d’une corne d’abondance sa récolte de blé et de fruits.

À droite (à la gauche de Mercure), dans une position symétrique, Flore n’est pas vraiment une déesse mais une nymphe qui est réputée favoriser les récoltes. D’un plateau qu’elle tient penché s’échappent fleurs et feuillages.

À droite (à la gauche de Mercure), dans une position symétrique, Flore n’est pas vraiment une déesse mais une nymphe qui est réputée favoriser les récoltes. D’un plateau qu’elle tient penché s’échappent fleurs et feuillages.

Je n’ai pas osé photographier J’ai finalement photographié la rotonde d’entrée, qui n’est pas visible de la voie publique. Là encore, un décor très art déco à tendance communiste et coloniale au mauvais sens du terme (toujours mon avis… n’hésitez pas à entrer si vous passez par là pour vous faire votre propre opinion). Ces peintures monumentales sont l’œuvre de Henri-Pierre Lejeune.

Avant de commander cet immeuble, la chambre de commerce était déjà dans le quartier… patience jusqu’à la semaine prochaine pour le découvrir.

En faisant les liens internes du blog ce dernier mois, j’ai constaté que j’ai complètement zappé deux articles, l’un sur les œuvres de

En faisant les liens internes du blog ce dernier mois, j’ai constaté que j’ai complètement zappé deux articles, l’un sur les œuvres de  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes). La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées. Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les  À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force. À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence. Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues

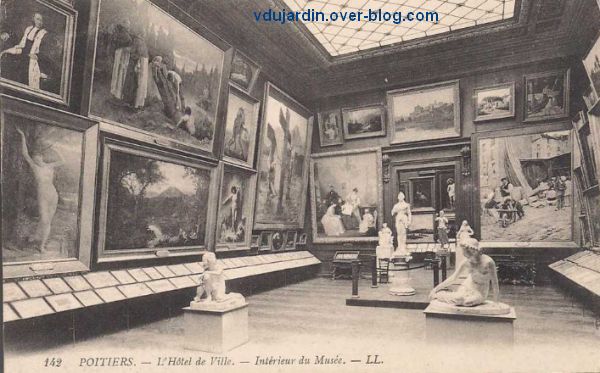

Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues  Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage…

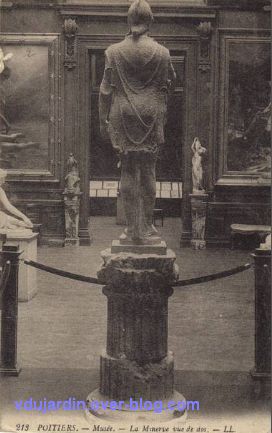

Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage… Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face…

Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face… … et de dos.

… et de dos. Mais c’est bien sûr le dragon de la

Mais c’est bien sûr le dragon de la  En voici une autre vue…

En voici une autre vue… Pour ceux qui attendent mon article hebdomadaire sur le

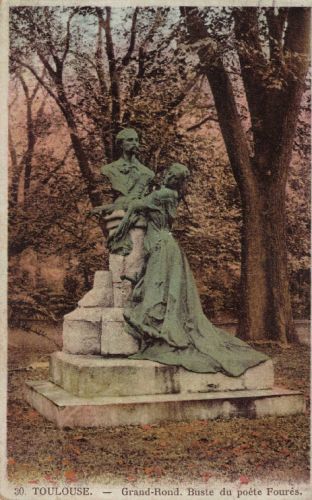

Pour ceux qui attendent mon article hebdomadaire sur le  Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le

Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le  Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la

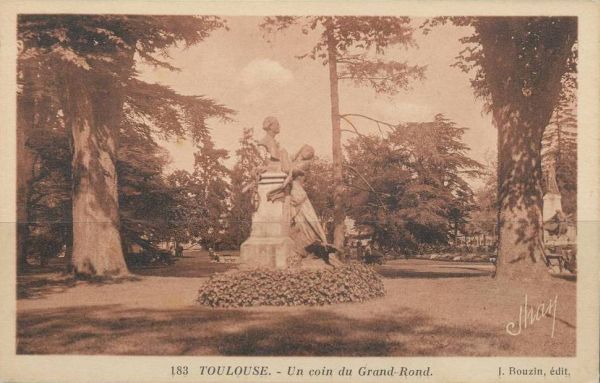

Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la  De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller

De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo. Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers

Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers  Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir

Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir  Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de

Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de  Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du

Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du  Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face…

Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face… … son profil droit…

… son profil droit… … et son profil gauche.

… et son profil gauche. Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras…

Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras… … et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe.

… et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe. Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon.

Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon. Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition

Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition  De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne.

De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne. Samedi dernier, avec

Samedi dernier, avec  À l’occasion de mon

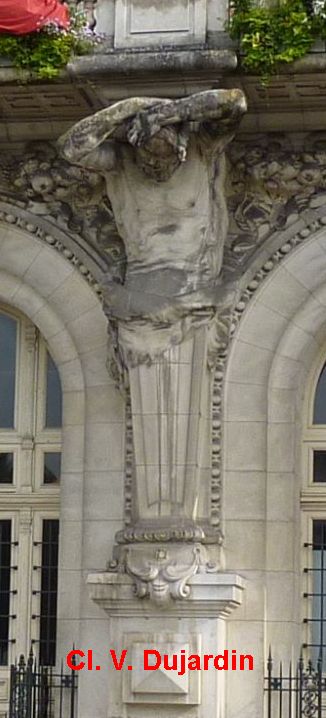

À l’occasion de mon  L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par

L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par  Voici le premier à gauche…

Voici le premier à gauche… … le suivant…

… le suivant… … le troisième…

… le troisième… … et celui le plus à droite.

… et celui le plus à droite. Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète

Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète