Voici une réédition de mon article du 14 juin 2011, avec des photographies de fin novembre 2016. Je laisse la première ici pour vous rendre compte de la différence, j’ai laissé les anciennes photos de 2011 en fin d’article.

Voici une réédition de mon article du 14 juin 2011, avec des photographies de fin novembre 2016. Je laisse la première ici pour vous rendre compte de la différence, j’ai laissé les anciennes photos de 2011 en fin d’article.

Devant la basilique Saint-Martin de Tours se trouve une charité de saint Martin, scène très souvent représentée où Martin, soldat romain dans la région d’Amiens, partage son manteau avec un pauvre. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre. Je vous ai déjà parlé du fameux Martin à propos de l’abbaye qu’il a fondée à Ligugé dans la Vienne.

Devant la basilique Saint-Martin de Tours se trouve une charité de saint Martin, scène très souvent représentée où Martin, soldat romain dans la région d’Amiens, partage son manteau avec un pauvre. Je tire une partie des données du dossier documentaire établi par le service régional de l’inventaire de la région Centre. Je vous ai déjà parlé du fameux Martin à propos de l’abbaye qu’il a fondée à Ligugé dans la Vienne.

Ce monument est signé de Henri [Frédéric] Varenne

Ce monument est signé de Henri [Frédéric] Varenne

et a été inauguré en 1928. Je vous ai déjà parlé de ce sculpteur pour les façades de l’hôtel de ville et de la gare de Tours. Je vous parlerai aussi bientôt de son buste du général Meunier dans le jardin des prébendes d’Oe, toujours à Tours, et des sculptures de la gare (voir l’extérieur et l’intérieur) et de la préfecture de Limoges. Un premier projet de monument, daté de 1922, avait été présenté par le sculpteur François Sicard (l’auteur à Tours des atlantes de l’hôtel de ville et, à venir bientôt, du monument à Racan dans le jardin des prébendes d’Oe et d’Anatole France dans le jardin de la préfecture), dont un plâtre est conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours. La signature « H. VARENNE », très érodée, apparaît sur la base du groupe sculpté et les initiales H.V. sur la base de chacune des statues latérales.

Le monument, en ciment moulé et pierre sculptée, se compose d’un pilier formé de quatre colonnes corinthiennes (ici de dos)

Le monument, en ciment moulé et pierre sculptée, se compose d’un pilier formé de quatre colonnes corinthiennes (ici de dos)

… au sommet duquel se trouve la charité dans une représentation très classique, surmontée d’une croix…

… au sommet duquel se trouve la charité dans une représentation très classique, surmontée d’une croix…

… plus ouvragée au dos.

… plus ouvragée au dos.

Martin, vêtu en cavalier romain, assis sur son cheval…

Martin, vêtu en cavalier romain, assis sur son cheval…

… coupe en deux avec son épée son manteau…

… coupe en deux avec son épée son manteau…

… pour l’offrir à un pauvre infirme agenouillé, appuyé sur sa béquille.

… pour l’offrir à un pauvre infirme agenouillé, appuyé sur sa béquille.

On le voit peut-être mieux ainsi de trois quarts.

On le voit peut-être mieux ainsi de trois quarts.

Sur des consoles posées à hauteur de la base des chapiteaux corinthiens ont pris place deux statues d’évêques en pied. Si les auteurs s’accordent pour Perpetuus, francisé en Perpet ou Perpétue (6ème évêque de Tours (évêque de Tours de 460 environ à sa mort vers 490, canonisé), qui fit construire la première basilique Saint-Martin consacrée le 4 juillet 471), l’identification du second évêque est plus variable.

Sur des consoles posées à hauteur de la base des chapiteaux corinthiens ont pris place deux statues d’évêques en pied. Si les auteurs s’accordent pour Perpetuus, francisé en Perpet ou Perpétue (6ème évêque de Tours (évêque de Tours de 460 environ à sa mort vers 490, canonisé), qui fit construire la première basilique Saint-Martin consacrée le 4 juillet 471), l’identification du second évêque est plus variable.

Certains y voient un second saint Martin, d’autres, et c’est plus probable, saint Grégoire, 19ème évêque de Tours (né vers 539 et mort à Tours en 594), historien de l’Église et des Francs. Tous deux en tout cas portent tous les vêtements liturgiques, chasuble, aube, étole, pallium dont je vous ai détaillé la description sur cet autre exemple.

Certains y voient un second saint Martin, d’autres, et c’est plus probable, saint Grégoire, 19ème évêque de Tours (né vers 539 et mort à Tours en 594), historien de l’Église et des Francs. Tous deux en tout cas portent tous les vêtements liturgiques, chasuble, aube, étole, pallium dont je vous ai détaillé la description sur cet autre exemple.

Deux paons s’affrontent de chaque côté d’un vase (rappelant les oiseaux à la coupe de l’époque romane) sur un décor de vignes sur le piédestal du pilier.

Deux paons s’affrontent de chaque côté d’un vase (rappelant les oiseaux à la coupe de l’époque romane) sur un décor de vignes sur le piédestal du pilier.

Pour mémoire, mes photographies de 2011…

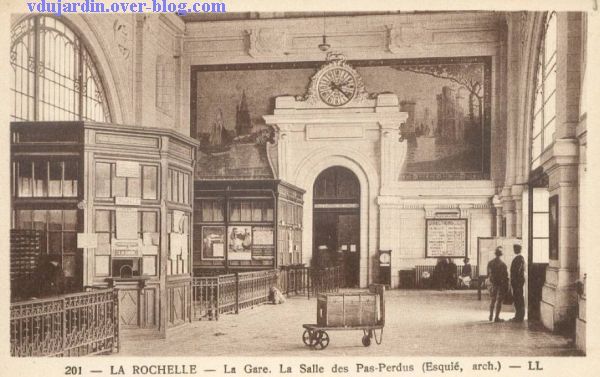

Après vous avoir montré

Après vous avoir montré

La gare avait, jusqu’en 1978, des

La gare avait, jusqu’en 1978, des  … et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

… et c’est parti, il n’y avait pas de grève ce jour là!

Le président de la République l’a décidé, dans la fusion des régions, Poitou-Charentes sera mariée de gré ou de force avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou) ou, mon préféré, Plouc (PoitouLimOUsinCentre)… Puisque le mariage est annoncé et que l’on ne sait pas encore quelle sera la capitale (Orléans est peu probable, trop excentrée, Poitiers et Limoges trop petits, peut-être Tours?), penchons-nous sur le patrimoine… J’ai déjà consacré une longue série d’articles à

Le président de la République l’a décidé, dans la fusion des régions, Poitou-Charentes sera mariée de gré ou de force avec le Limousin et le Centre, formant au choix des internautes Police (POitou LImousin CEntre), CCCP (façon URSS en cyrillique, Centre Charentes Corrèze Poitou) ou, mon préféré, Plouc (PoitouLimOUsinCentre)… Puisque le mariage est annoncé et que l’on ne sait pas encore quelle sera la capitale (Orléans est peu probable, trop excentrée, Poitiers et Limoges trop petits, peut-être Tours?), penchons-nous sur le patrimoine… J’ai déjà consacré une longue série d’articles à  Débarquement à la gare des Bénédictins, en centre-ville et au coeur des voitures, mieux vaut s’éloigner un peu pour voir l’ensemble.

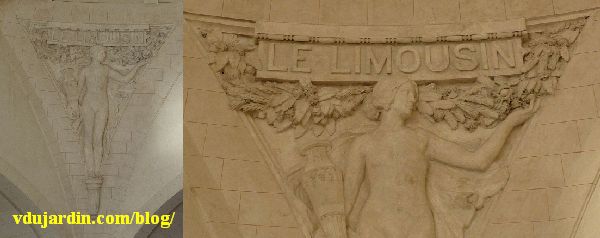

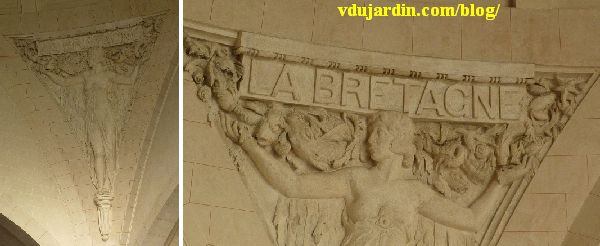

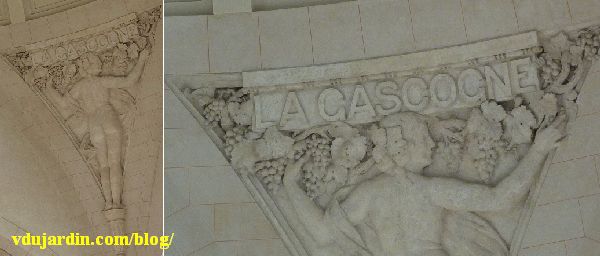

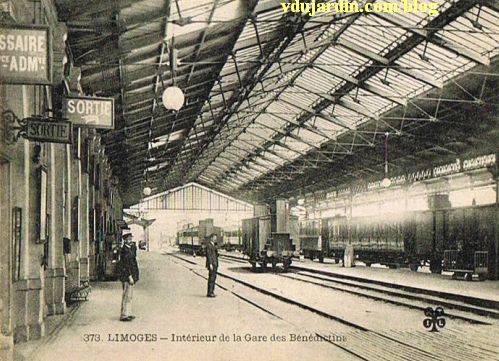

Débarquement à la gare des Bénédictins, en centre-ville et au coeur des voitures, mieux vaut s’éloigner un peu pour voir l’ensemble. La première gare construite en 1856, que l’on peut voir sur cette acrte postale ancienne, a été remplacée par la gare actuelle entre 1925 et 1929 par Roger Gonthier (1884-1978), architecte de la compagnie du Paris-Orléans dont les initiales PO parsèment la façade.

La première gare construite en 1856, que l’on peut voir sur cette acrte postale ancienne, a été remplacée par la gare actuelle entre 1925 et 1929 par Roger Gonthier (1884-1978), architecte de la compagnie du Paris-Orléans dont les initiales PO parsèment la façade. Dominée par son campanile (haut d’une soixantaine de mètres) et surtout célèbre pour son dôme d’une trentaine de mètres de diamètre, la gare a été inscrite parmi les monuments historiques en 1975, elle a failli être détruite par un incendie en février 1998. Deux ans de travaux de restauration ont été nécessaires et le dôme presque entièrement reconstruit à l’identique.

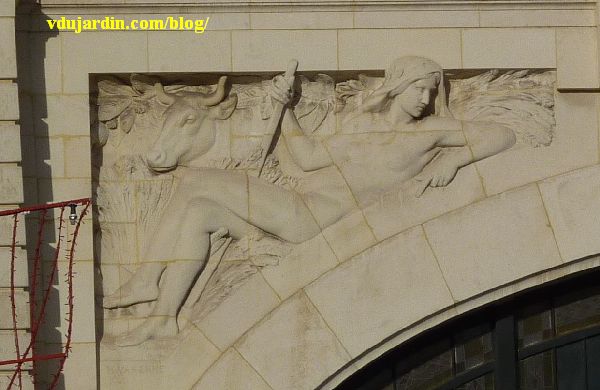

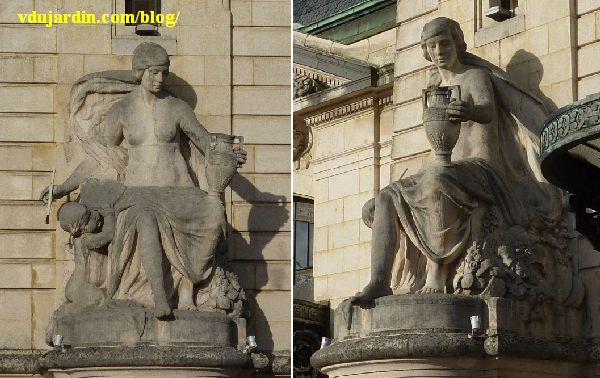

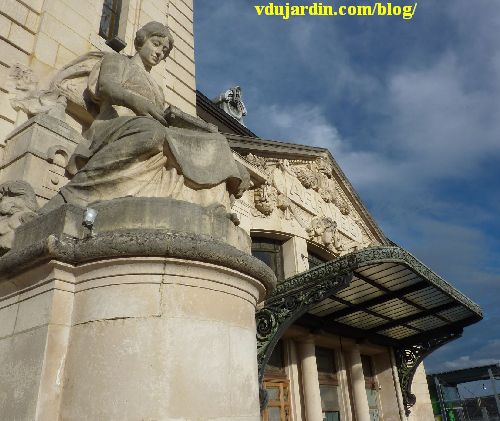

Dominée par son campanile (haut d’une soixantaine de mètres) et surtout célèbre pour son dôme d’une trentaine de mètres de diamètre, la gare a été inscrite parmi les monuments historiques en 1975, elle a failli être détruite par un incendie en février 1998. Deux ans de travaux de restauration ont été nécessaires et le dôme presque entièrement reconstruit à l’identique. La large façade est encadrée par deux petites entrées sous marquise, départs à gauche et arrivées à droite. Cette façade est cernée par deux statues monumentales dues à

La large façade est encadrée par deux petites entrées sous marquise, départs à gauche et arrivées à droite. Cette façade est cernée par deux statues monumentales dues à  A gauche,

A gauche,  A droite se prélasse

A droite se prélasse  Les deux statues monumentales sont des allégories des activités industrielles de la ville de

Les deux statues monumentales sont des allégories des activités industrielles de la ville de  … alors que celle qui figure l’émail tient un petit coffret (en cours d’émaillage?).

… alors que celle qui figure l’émail tient un petit coffret (en cours d’émaillage?). Le jour de ces photographies, il faisait beau mais … j’avais un train à prendre, lors de mon passage suivant (il y a presque un an, en mai 2013, il y avait de belles giboulées), du coup, je ne peux pas vous montrer de belles photographies dela tête de Mercure sur la façade nord, ni, côté ouest, les armes des villes desservies par le Paris-Orléans (et au-delà), les actuelles gares sur le POLT (revoir

Le jour de ces photographies, il faisait beau mais … j’avais un train à prendre, lors de mon passage suivant (il y a presque un an, en mai 2013, il y avait de belles giboulées), du coup, je ne peux pas vous montrer de belles photographies dela tête de Mercure sur la façade nord, ni, côté ouest, les armes des villes desservies par le Paris-Orléans (et au-delà), les actuelles gares sur le POLT (revoir

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 »

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 » et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur

et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur  L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin. Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les

Je vous invite, si nécessaire, à relire mes articles précédents pour revoir la façade et les  Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

Au sommet de celles-ci ont donc pris place deux allégories de ville, Bordeaux à gauche et Toulouse à droite, réalisées d’après les maquettes du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, qui deux ans plus tard, en 1900, réalisera les allégories de la Loire et du Cher de part et d’autre des rampants du fronton qui surmonte la façade de l’hôtel de ville de Tours (voir son

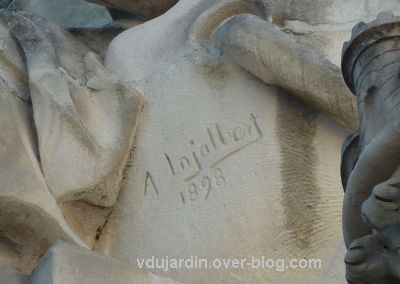

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux.

Les statues des villes de Bordeaux et Toulouse portent la signature » A. INJALBERT » et la date » 1898 « , visible depuis le parvis pour celle portée à la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle.

La ville de Bordeaux pose le coude gauche sur un gouvernail (qui porte la signature) et tient une ancre dans la main droite. Ses deux pieds dépassent du bord de son socle. La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre.

La ville de Toulouse plonge la main droite dans un repli qui semble formé par son vêtement et tient un objet dans la main gauche, interprêté comme un gouvernail par les collègues du service de l’inventaire de la région Centre. Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant.

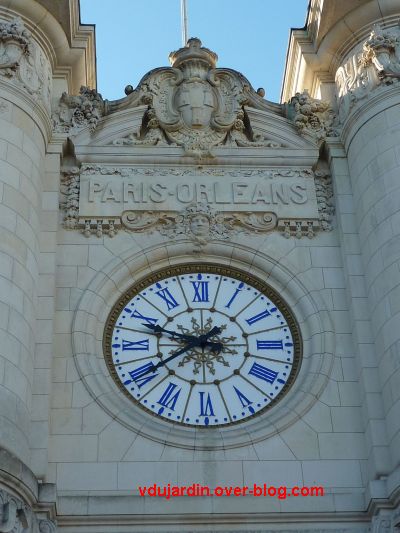

Elle semble avoir les jambes croisées (gare aux phlébites !) avec le pied gauche légèrement en avant. Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près…

Et encore une petite vue de l’horloge, de plus près… La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de

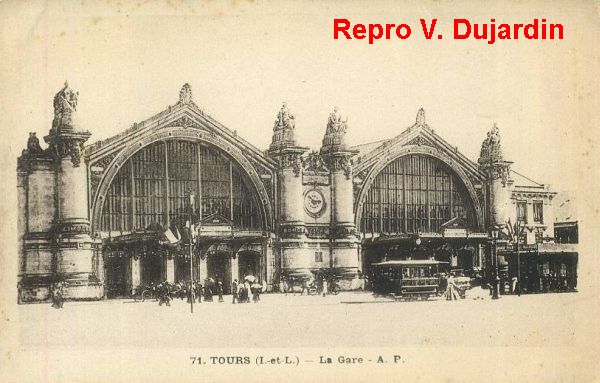

La gare de Tours a été remarquablement restaurée en 2006, avec notamment la mise en place de dorures à la feuille prévues dans le projet initial de  Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau

Comme nous ne voyons pas grand chose aujourd’hui, à cause des arbres, des fils et autres signalétiques urbaines, voici une carte postale ancienne où la façade est mieux mise en valeur. La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898 sous la direction de l’architecte tourangeau  Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,

Finalement, de ce projet, seule la façade et ses ornements ont été réalisés suivant le projet de l’architecte, pour le reste, ce sont les ingénieurs de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans qui sont intervenus. Ainsi, si la façade annonce la présence de deux nefs,  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes). La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées. Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les  À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force. À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo. À l’occasion de mon

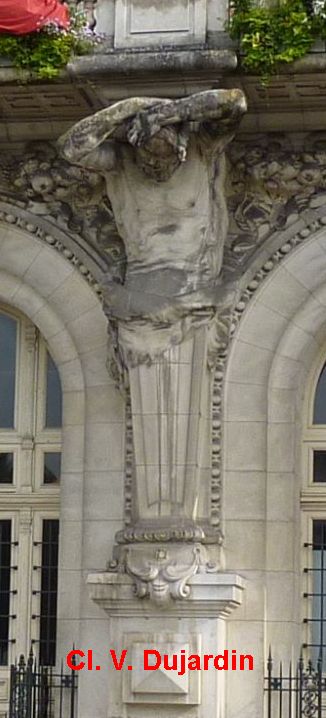

À l’occasion de mon  L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par

L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par  Voici le premier à gauche…

Voici le premier à gauche… … le suivant…

… le suivant… … le troisième…

… le troisième… … et celui le plus à droite.

… et celui le plus à droite. Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète

Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète