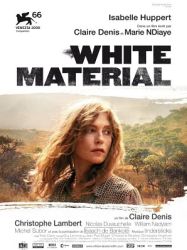

Je poursuis les comptes rendus du festival Télérama avec White Material (« les choses appartenant aux Blancs ») de Claire Denis, sur un scénario co-écrit avec Marie NDiaye, avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert, etc. (pour la distribution complète, voir le site officiel du film). Depuis, j’ai aussi vu Les salauds, de la même réalisatrice.

Je poursuis les comptes rendus du festival Télérama avec White Material (« les choses appartenant aux Blancs ») de Claire Denis, sur un scénario co-écrit avec Marie NDiaye, avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé, Christophe Lambert, etc. (pour la distribution complète, voir le site officiel du film). Depuis, j’ai aussi vu Les salauds, de la même réalisatrice.

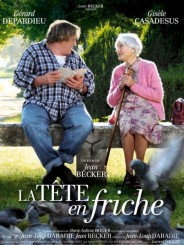

Le film : De nos jours dans une région d’Afrique noire indéterminée, au bord du chaos. Une femme blanche, Maria (Isabelle Huppert), arrête un taxi brousse au bord d’une piste, et revient au long du trajet sur les événements des derniers jours. Dans la plantation de café Vial, des Français sont installés depuis deux générations, Maria tient bon, elle veut arriver au bout de la récolte de l’année, il ne lui reste que quelques jours… Mais le pays sombre dans le chaos, l’armée régulière veut remettre de l’ordre dans le pays en éliminant l’officier rebelle surnommé le Boxeur (Isaach de Bankolé) et nettoyer les campagnes où rodent des bandes d’enfants soldats. Les autres expatriés de la région sont rentrés chez eux, les ouvriers de la plantation fuient, elle s’entête à vouloir rester et sauver la récolte de café. Elle part au village voisin essayer de trouver de la nouvelle main-d’œuvre alors qu’elle tient à bout de bras la plantation, au four et au moulin, dirait-on, alors que les hommes de la maison (son beau-père, le vrai propriétaire, malade, son ex-mari -Christophe Lambert- et leur fils adolescent mou -Nicolas Duvauchelle) ne l’aident pas, au contraire… S’en sortira-t-elle ?

Mon avis : Un film terrible, qui aborde des questions de fond sur l’Afrique, comme les séquelles de la colonisation, sa poursuite par le contrôle des plantations (et, ce n’est pas dans le film, le pillage des ressources en matière première comme l’uranium ou d’autres métaux), l’inégalité de la répartition des richesses, la corruption, la guerre civile, les enfants soldats. Même l’albinisme est montré avec un enfant albinos aperçu furtivement dans une classe de collège : sur ce dernier sujet, voir le remarquable travail de sensibilisation et de prévention réalisé ces dernières années par Salif Keita et sa fondation au Mali, en permettant aux albinos d’être socialement acceptés et de se protéger du soleil en leur fournissant des lunettes de soleil adaptées et des crèmes solaires à fort indice. Seulement voilà, je n’ai pas vraiment aimé ce film, ses choix, notamment dans la photographie et le scénario… Finalement, je pense que je n’adhère pas aux choix de films d’Isabelle Huppert ces dernières années, et j’ai été très dérangée par son extrême maigreur, serait-elle anorexique, malade d’autre chose ou est-ce pour les besoins du film ?

La liste des films de la sélection 2011 du festival Télérama que j’ai vus :

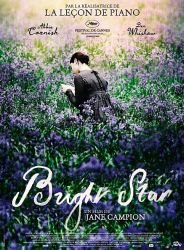

- Bright Star de Jane Campion

- Poetry de Lee Chang-Dong

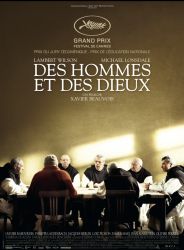

- Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois

- Fantastic Mr Fox de Wes Anderson

- White Material de Claire Denis

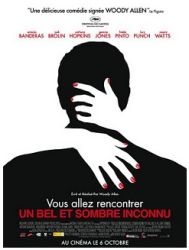

- Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu de Woody Allen

- Policier, adjectif de Corneliu Porumboiu

Je poursuis mes avis sur les films du

Je poursuis mes avis sur les films du  Finalement, j’ai réussi à voir sept films de la sélection du

Finalement, j’ai réussi à voir sept films de la sélection du  Dernière journée du

Dernière journée du  Comme tous les ans (voir ici les éditions

Comme tous les ans (voir ici les éditions

J’ai trouvé ce livre à la

J’ai trouvé ce livre à la

Je suis allée au cinéma (j’ai retrouvé un ticket du cinéma commercial bientôt périmé). En ce début de Ramadan, je me suis dit que la critique que j’avais entendue il y a un mois sur l’Italien, de Olivier Baroux avec Kad Merad et Valérie Benguigui serait une bonne sortie…

Je suis allée au cinéma (j’ai retrouvé un ticket du cinéma commercial bientôt périmé). En ce début de Ramadan, je me suis dit que la critique que j’avais entendue il y a un mois sur l’Italien, de Olivier Baroux avec Kad Merad et Valérie Benguigui serait une bonne sortie… Bon, je n’ai plus d’article de lecture rédigés à l’avance… J’ai beaucoup lu ces deux dernières semaines, et quelques livres lus avant dont je n’ai pas encore parlé, mais je ferai une grosse séance de rédaction le week-end prochain… En attendant, je vous parle pour la deuxième fois cette semaine de cinéma… J’avais lu de bonnes critiques dans Le Monde et Le canard enchaîné, une autre dans Télérama en rentrant et quelques avis de fan de cinéma m’ont définitivement convaincue d’aller le voir au plus vite, histoire de ne pas le rater comme d’autres ces derniers mois… C’était hier soir avec un ami. Je ne comprends pas pourquoi ici le film a gardé son titre américain, Inception, alors qu’il est sorti sous le titre Origine au Québec.

Bon, je n’ai plus d’article de lecture rédigés à l’avance… J’ai beaucoup lu ces deux dernières semaines, et quelques livres lus avant dont je n’ai pas encore parlé, mais je ferai une grosse séance de rédaction le week-end prochain… En attendant, je vous parle pour la deuxième fois cette semaine de cinéma… J’avais lu de bonnes critiques dans Le Monde et Le canard enchaîné, une autre dans Télérama en rentrant et quelques avis de fan de cinéma m’ont définitivement convaincue d’aller le voir au plus vite, histoire de ne pas le rater comme d’autres ces derniers mois… C’était hier soir avec un ami. Je ne comprends pas pourquoi ici le film a gardé son titre américain, Inception, alors qu’il est sorti sous le titre Origine au Québec. Cela faisait des mois (depuis mars…) que je n’étais pas allée

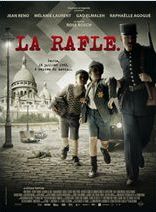

Cela faisait des mois (depuis mars…) que je n’étais pas allée  Je suis allée voir La rafle, de Roselyne Bosch avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh,etc.

Je suis allée voir La rafle, de Roselyne Bosch avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh,etc.