Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Je vous emmène visiter deux jardins aujourd’hui… Je commence par le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat, qui était envahi par un groupe d’adolescents… Un bassin, plein de grenouilles (oui, des vraies, et des têtards), et un chemin de planches qui passe par dessus.

Pour faire fonctionner le jet d’eau (horizontal, il part du chemin de planche, pas très visible au bout de la flèche jaune), il faut pédaler… ou trouver quelqu’un qui pédale à votre place.

Pour faire fonctionner le jet d’eau (horizontal, il part du chemin de planche, pas très visible au bout de la flèche jaune), il faut pédaler… ou trouver quelqu’un qui pédale à votre place.

J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue…

J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue…

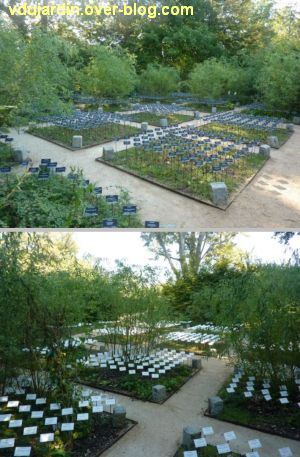

Je poursuis avec le jardin n° 12 (en juin), Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette.

Je poursuis avec le jardin n° 12 (en juin), Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette.

Des carrés bien rangés de plantes surmontées d’étiquettes avec un pan noir sur lequel est écrit le nom d’espèces disparues…

Des carrés bien rangés de plantes surmontées d’étiquettes avec un pan noir sur lequel est écrit le nom d’espèces disparues…

…et un côté blanc avec d’autres noms. cela donne un peu une impression de cimetière des champs de bataille dans le Nord et le Pas-de-Calais (et aussi à Verdun et dans l’est de la France). De ce côté aussi, des noms de plantes disparues ou en voie de disparition…

…et un côté blanc avec d’autres noms. cela donne un peu une impression de cimetière des champs de bataille dans le Nord et le Pas-de-Calais (et aussi à Verdun et dans l’est de la France). De ce côté aussi, des noms de plantes disparues ou en voie de disparition…

Une vue de plus loin, côté noir…

Une vue de plus loin, côté noir…

Au fond, il y a quand même deux petits bancs, repos éternel???

Au fond, il y a quand même deux petits bancs, repos éternel???

Et voici les faces noire et blanche sur des photographies prises le 30 septembre 2012.

Et voici les faces noire et blanche sur des photographies prises le 30 septembre 2012.

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises

- les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bai

lly dans le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz) - Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du  Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du

Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du  Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens).

Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens). Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort.

Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort. La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules.

La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules. Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier.

Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier. Nous les voyons ici, face au monument.

Nous les voyons ici, face au monument. L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère.

L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère. Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain) , avec

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain) , avec

Notamment de l’intérieur, que je n’avais pas vu l’année dernière, avec un cerveau au milieu à la place de ce qui pourrait être le chœur de cette chapelle…

Notamment de l’intérieur, que je n’avais pas vu l’année dernière, avec un cerveau au milieu à la place de ce qui pourrait être le chœur de cette chapelle… Voici une autre vue… Et sur les murs, il y a des mots gravés sur les dalles à l’extérieur (passion, émotion, rêve, oubli, observation, etc.) comme à l’intérieur.

Voici une autre vue… Et sur les murs, il y a des mots gravés sur les dalles à l’extérieur (passion, émotion, rêve, oubli, observation, etc.) comme à l’intérieur. Juste à côté se trouve L’œil de la mémoire…

Juste à côté se trouve L’œil de la mémoire… Oups, c’est mieux dans ce sens là?

Oups, c’est mieux dans ce sens là? Dans la glacière se trouve toujours L’œil de l’oubli, mais si vous comparez avec la photographie de

Dans la glacière se trouve toujours L’œil de l’oubli, mais si vous comparez avec la photographie de  Puisque nous sommes là, empruntons le

Puisque nous sommes là, empruntons le  Tout en bas, les grandes poupées et les arbres enroulés de rouge de

Tout en bas, les grandes poupées et les arbres enroulés de rouge de  Retournons dans le parc… Près du

Retournons dans le parc… Près du  L’arbre aux échelles de

L’arbre aux échelles de  Le Toi(t) à terre de

Le Toi(t) à terre de  Son Toi(t) en perspective aussi, à revoir aussi dans les photographies de

Son Toi(t) en perspective aussi, à revoir aussi dans les photographies de  Cette année là, j’avais suivi une visite guidée du parc. La guide nous avait conseillé d’entrer à l’intérieur et de regarder la perspective… cette année, j’y ai glisse mon appareil photo, voici ce que donne cette vue…

Cette année là, j’avais suivi une visite guidée du parc. La guide nous avait conseillé d’entrer à l’intérieur et de regarder la perspective… cette année, j’y ai glisse mon appareil photo, voici ce que donne cette vue… Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre… Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze… Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies). Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur  Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du  Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu. De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent. De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps. Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque. De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne. Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « . Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe. Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux. Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants… … et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires. Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles. Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec  Un couloir fait d’osier vivant permet de découvrir des tas de petites bêtes, des vers de toutes sortes et leurs cocons…

Un couloir fait d’osier vivant permet de découvrir des tas de petites bêtes, des vers de toutes sortes et leurs cocons… Certains ont élu domicile dans des vivariums. Une petite explication sur l’hôte présent dans chacun de ces dispositifs aurait été la bienvenue.

Certains ont élu domicile dans des vivariums. Une petite explication sur l’hôte présent dans chacun de ces dispositifs aurait été la bienvenue. D’autres ont construit des sortes de nid…

D’autres ont construit des sortes de nid… Ou encore ceci… Si vous souhaitez les reconnaître ou voir plus de photographie, allez visiter le

Ou encore ceci… Si vous souhaitez les reconnaître ou voir plus de photographie, allez visiter le  Dehors, une prairie fleurie qui attire plein d’insectes et autres petites bêtes… qui ont aussi un refuge genre hôtel des insectes sous le plancher du tunnel.

Dehors, une prairie fleurie qui attire plein d’insectes et autres petites bêtes… qui ont aussi un refuge genre hôtel des insectes sous le plancher du tunnel. J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue…

J’y suis retournée le 30 septembre 2011, en voici une petite vue… Les petites bêtes pullulent aussi dans le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers. Un jardin estival en plein automne…

Les petites bêtes pullulent aussi dans le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers. Un jardin estival en plein automne… Les bougainvilliers donnent une touche de couleur à ce jardin.

Les bougainvilliers donnent une touche de couleur à ce jardin. Mais attention, qui s’y frotte s’y pique, il y a plein de cactus (et autres plantes grasses, peu gourmandes en eau) dans les parterres.

Mais attention, qui s’y frotte s’y pique, il y a plein de cactus (et autres plantes grasses, peu gourmandes en eau) dans les parterres. Les agrumes embaument et font le bonheur des butineurs divers et variés.

Les agrumes embaument et font le bonheur des butineurs divers et variés. Une petite vue sur le côté, plantes en pleine terre et en pots…

Une petite vue sur le côté, plantes en pleine terre et en pots… Et une dernière vue sur les bourdons…

Et une dernière vue sur les bourdons… Et voici deux vues prises fin septembre…

Et voici deux vues prises fin septembre… Sur cette carte postale ancienne, la façade côté ville du donjon de Niort est en partie cachée par un grand magasin, au bonheur du peuple. Il est encadré par la préfecture et les

Sur cette carte postale ancienne, la façade côté ville du donjon de Niort est en partie cachée par un grand magasin, au bonheur du peuple. Il est encadré par la préfecture et les  Le donjon est aujourd’hui en plein centre-ville, au bord de la Sèvre Niortaise, ici sa face orientale vue depuis l’autre rive.

Le donjon est aujourd’hui en plein centre-ville, au bord de la Sèvre Niortaise, ici sa face orientale vue depuis l’autre rive. Chaque tour carrée est flanquée aux angles de tourelles.

Chaque tour carrée est flanquée aux angles de tourelles. Il est classé parmi les monuments historiques depuis la première liste établie par Prosper Mérimée en 1840.Mais la ville de Niort ne semble pas lui accorder beaucoup d’importance. Les visites guidées n’ont été rétablies régulièrement que depuis le début de l’année 2011…Un aménagement des abords est en cours, affaire à suivre dans les prochains mois.

Il est classé parmi les monuments historiques depuis la première liste établie par Prosper Mérimée en 1840.Mais la ville de Niort ne semble pas lui accorder beaucoup d’importance. Les visites guidées n’ont été rétablies régulièrement que depuis le début de l’année 2011…Un aménagement des abords est en cours, affaire à suivre dans les prochains mois. Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011.

Marie-Pierre Baudry, Châteaux « romans » en Poitou-Charentes, Xe–XIIe siècles, collection Cahiers du patrimoine, n° 95, Geste éditions, 2011. Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par

Le nouveau thème de la VDB (vie de brodeuse) proposé par  Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec

Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec  Au milieu du

Au milieu du  Parmi ses autres

Parmi ses autres  Des toiles d’araignées géantes viennent compléter l’installation! Vive la biodiversité!

Des toiles d’araignées géantes viennent compléter l’installation! Vive la biodiversité! Dans l’autre partie de la grange des abeilles, zut, je n’ai pas noté sur place le nom de l’artiste, et il n’est pas sur le site du

Dans l’autre partie de la grange des abeilles, zut, je n’ai pas noté sur place le nom de l’artiste, et il n’est pas sur le site du  Dans la galerie du fenil se trouve une œuvre de

Dans la galerie du fenil se trouve une œuvre de  Dans l’asinerie, qui est maintenant la bibliothèque du domaine, Invisible project, une série de photographies de

Dans l’asinerie, qui est maintenant la bibliothèque du domaine, Invisible project, une série de photographies de  Dans la serre, il reste des photographies d’une précédente édition…

Dans la serre, il reste des photographies d’une précédente édition… Au centre, un bananier…

Au centre, un bananier… … et sur un tronc, une plante étrange, tillandsias, dit l’étiquette…

… et sur un tronc, une plante étrange, tillandsias, dit l’étiquette… Passons maintenant vers les écuries et plus particulièrement le manège des enfants, qui fut auparavant un four de potier… À gauche de l’image, vous reconnaissez le

Passons maintenant vers les écuries et plus particulièrement le manège des enfants, qui fut auparavant un four de potier… À gauche de l’image, vous reconnaissez le  À l’intérieur se trouve jusqu’au 3 novembre 2011 le Tapis de lavande de

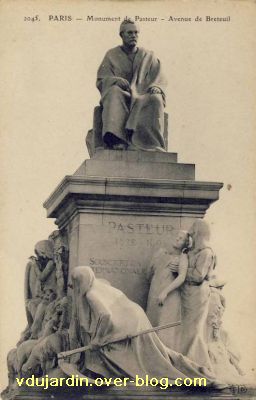

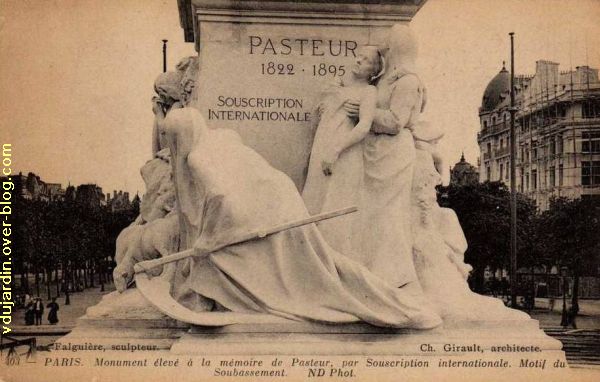

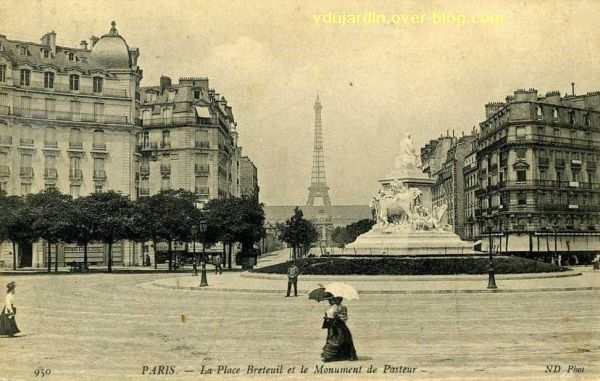

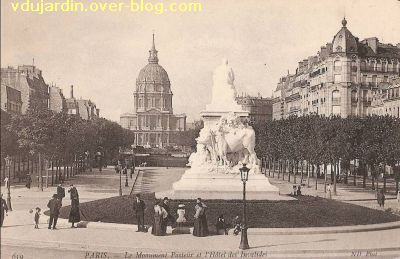

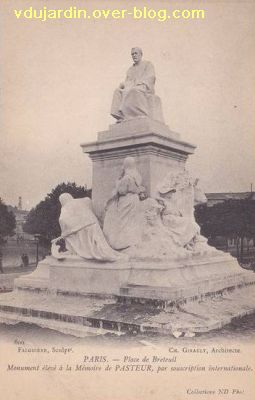

À l’intérieur se trouve jusqu’au 3 novembre 2011 le Tapis de lavande de  Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le

Sur cette carte postale où on voit encore l’échafaudage, il est dit que le monument est inauguré le 16 juillet 1904, alors que le  Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre…

Une vue un peu plus frontale… la mort y est encore toute propre… Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort…

Les lettres de la dédicace sont surlignées de peinture sur la face sud avec la victoire sur la mort… On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs…

On tourne un peu, on aperçoit les moutons (Pasteur a trouvé le vaccin contre le charbon des moutons) et les bœufs… Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole.

Et nous arrivons derrière, sur la face sud avec les bœufs et le bouvier qui ont permis la découverte de la vaccine et du vaccin contre la variole. Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée.

Nous les voyons mieux sur cette vue plus rapprochée. Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

Allez, une dernière vue de trois quarts pour la route…

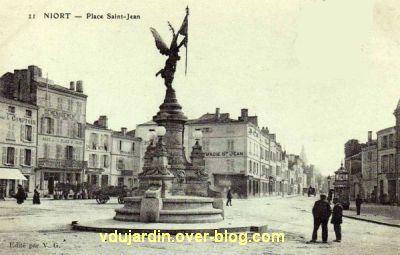

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le

Place Saint-Jean à Niort se trouvait un monument aujourd’hui disparu. Il s’agissait d’une fontaine portant une allégorie de la République présentée au salon des artistes français de 1880 (voir dans le  Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes…

Un autre tirage de cette sculpture avait été installé en 1883 sur une place publique de Douai (Nord), ville natale de l’artiste. Il se trouvait place Thiers et a été détruit lors des bombardements de la ville, mais il en reste des cartes postales anciennes…