Puisque les jeux olympiques battent leur plein à Londres, j’ai ressorti mes photographies d’avril 2011 (juste avant LE mariage). Et quoi de mieux pour faire plaisir aux Anglais que de vous montrer la colonne de Lord Nelson, que nous appelons ici en France plutôt l’amiral Nelson, notre ennemi juré des batailles napoléoniennes. Et aussi un cauchemar pour l’étude de cette période, toutes ces batailles terrestres et navales après la Révolution et jusqu’à la chute de Napoléon en 1815… Cette imposante colonne rend donc hommage à Horatio Nelson, 1er vicomte Nelson, duc de Bronte (Burnham Thorpe, 1758 – Trafalgar, 1805). La souscription pour l’élévation d’un monument à Nelson a été lancée en 1838. La première pierre est posée en 1840 et la construction de la colonne ne commence vraiment qu’en 1842 pour être achevée en 1843. Avec ses 44m de hauteur totale, elle domine la place. D’autres statues sont installées sur la place, aménagée à partir de 1829 sur des plans établis presque dix ans plus tôt par l’architecte John Nash. En 1840 est aussi construite au nord de la place la National Gallery.

Puisque les jeux olympiques battent leur plein à Londres, j’ai ressorti mes photographies d’avril 2011 (juste avant LE mariage). Et quoi de mieux pour faire plaisir aux Anglais que de vous montrer la colonne de Lord Nelson, que nous appelons ici en France plutôt l’amiral Nelson, notre ennemi juré des batailles napoléoniennes. Et aussi un cauchemar pour l’étude de cette période, toutes ces batailles terrestres et navales après la Révolution et jusqu’à la chute de Napoléon en 1815… Cette imposante colonne rend donc hommage à Horatio Nelson, 1er vicomte Nelson, duc de Bronte (Burnham Thorpe, 1758 – Trafalgar, 1805). La souscription pour l’élévation d’un monument à Nelson a été lancée en 1838. La première pierre est posée en 1840 et la construction de la colonne ne commence vraiment qu’en 1842 pour être achevée en 1843. Avec ses 44m de hauteur totale, elle domine la place. D’autres statues sont installées sur la place, aménagée à partir de 1829 sur des plans établis presque dix ans plus tôt par l’architecte John Nash. En 1840 est aussi construite au nord de la place la National Gallery.

La mise en place des plaques a commencé en 1849 avec la face sur la mort de Nelson, en 1850 est posée la bataille du Nil. La bataille de Saint-Vincent a été posée seulement en 1853, après une bataille juridique parce que le bronze n’était pas pur. Le monument est encadré de quatre gros lions, je n’ai pas fait de photographie, il y avait toujours du mode dans le champ de vision… Ils ont été ajoutés en 1867 et sont l’œuvre de Sir Edwin Landseer avec l’aide du baron Marochetti. La colonne a été restaurée en 2006.

La grande colonne cannelée est posée sur un haut socle où sont apposées des plaques en bronze. Elle est surmontée d’un chapiteau corinthien en bronze et de la statue en pied, en granite.

La grande colonne cannelée est posée sur un haut socle où sont apposées des plaques en bronze. Elle est surmontée d’un chapiteau corinthien en bronze et de la statue en pied, en granite.

La partie haute de la colonne et la statue de Nelson sont l’œuvre de l’architecte William Railton (vers 1801 – 1877). La sculpture a été exécutée par le sculpteur Edward Hodges Baily (Bristol, 1788 – Londres, 1867).

Nelson a pris place sur un petit socle superposé au chapiteau. Il est représenté debout devant des cordages, en uniforme avec toutes ses médailles et sans son bras droit, perdu en 1797 à la bataille de Santa Cruz de Tenerife. Il s’appuie de sa main gauche sur une épée.

La première face (par ordre chronologique de la scène représentée) porte la signature « M. L. Watson sculp ». Il s’agit de Musgrave Lewthwaite Watson (1804-1847).

La première face (par ordre chronologique de la scène représentée) porte la signature « M. L. Watson sculp ». Il s’agit de Musgrave Lewthwaite Watson (1804-1847).

La légende sur le cadre en bas identifie la scène : « St Vincent 1797 ». le 14 février 1797, la bataille du cap Saint Vincent, au sud-ouest du Portugal, a opposé la flotte anglaise menée par Sir John Jervis, à la flotte espagnole dirigée par Don José de Córdoba. Bien qu’en infériorité numérique (15 navires contre 24), les Anglais, mieux formés et plus disciplinés, l’emportent. Deux commandants se distinguent, Nelson et Collingwood.

La légende sur le cadre en bas identifie la scène : « St Vincent 1797 ». le 14 février 1797, la bataille du cap Saint Vincent, au sud-ouest du Portugal, a opposé la flotte anglaise menée par Sir John Jervis, à la flotte espagnole dirigée par Don José de Córdoba. Bien qu’en infériorité numérique (15 navires contre 24), les Anglais, mieux formés et plus disciplinés, l’emportent. Deux commandants se distinguent, Nelson et Collingwood.

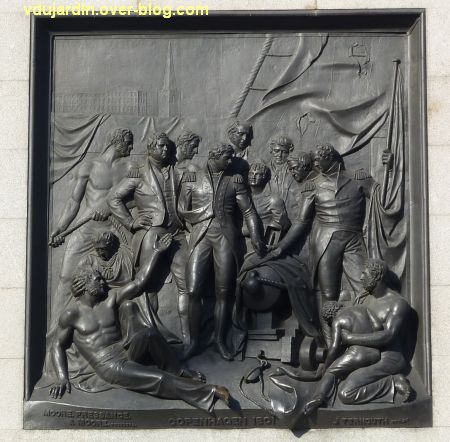

La deuxième face a été sculptée par W[illiam] F. Woodington et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders ».

La deuxième face a été sculptée par W[illiam] F. Woodington et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders ».

La légende identifie la scène: « Nile 1798 ». Il s’agit de ce que les Anglais appellent la bataille du Nil et nos manuels d’histoire français la bataille d’Aboukir, qui s’est déroulée à l’embouchure du Nil, dans la baie d’Aboukir, à une trentaine de kilomètres d’Alexandrie en Égypte, les 1er et 2 août 1798. Napoléon Bonaparte avait pour objectif d’envahir l’Égypte, possession anglaise, puis de menacer ses comptoirs en Inde. Les flottes anglaises et françaises se faisaient la course depuis plusieurs semaines en Méditerranée, les Français réussissant à prendre Malte. Nelson est à nouveau blessé dans cette bataille, il avait perdu son bras droit un an plus tôt à la bataille de Santa Cruz de Tenerife (22 au 25 août 1797), on voit clairement ici sa manche vide. Mais les Anglais ont à nouveau gagné une bataille navale, réussissant à couler l’Orient, le navire-amiral français… entraînant la mort de François Paul de Brueys, qui dirigeait la flotte. Nelson est anobli à l’issue de cette bataille.

La troisième face a été réalisée par le sculpteur « J[ohn] Ternouth » (vers 1796 – 1848) et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders », comme la précédente.

La troisième face a été réalisée par le sculpteur « J[ohn] Ternouth » (vers 1796 – 1848) et fondue par « Moore, Fressange / & Moore founders », comme la précédente.

Elle représente la bataille de « Copenhaguen 1801 », dit l’inscription… et le manuel d’histoire précise que la bataille de Copenhague a eu lieu le 2 avril 1801. Nelson, désobéissant à Lord Parker qui dirigeait la flotte, attaqua les Danois et les Norvégiens. L’armistice est signée peu après, et Parker remplacé par Nelson à la tête de la flotte anglaise.

Elle représente la bataille de « Copenhaguen 1801 », dit l’inscription… et le manuel d’histoire précise que la bataille de Copenhague a eu lieu le 2 avril 1801. Nelson, désobéissant à Lord Parker qui dirigeait la flotte, attaqua les Danois et les Norvégiens. L’armistice est signée peu après, et Parker remplacé par Nelson à la tête de la flotte anglaise.

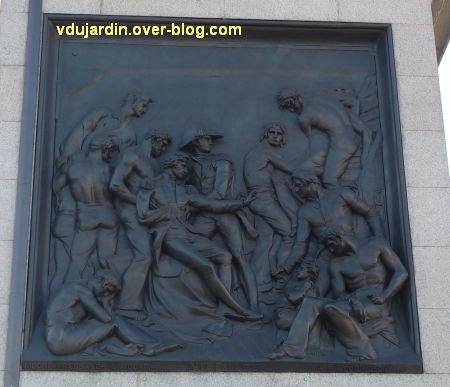

La dernière face est signée du sculpteur « I. E. Carew sculp ». Il s’agit de John Edwards Carew (v. 1785 – 1868). J’ai oublié de prendre une photographie de détail de la marque du fondeur en bas à gauche de la plaque… mais il s’agit de Adams, Christie and Co., de Rotherhithe.

La dernière face est signée du sculpteur « I. E. Carew sculp ». Il s’agit de John Edwards Carew (v. 1785 – 1868). J’ai oublié de prendre une photographie de détail de la marque du fondeur en bas à gauche de la plaque… mais il s’agit de Adams, Christie and Co., de Rotherhithe.

Elle représente la mort de Nelson et a été installée en décembre 1849. Sur la plaque, Nelson, blessé, est porté par ses hommes, sur un fond de voiles de navire. La légende sur le cadre en bas dit « England expects every man will do his duty » (plus ou moins: l’Angleterre attend que chaque homme fasse son devoir »).

Elle représente la mort de Nelson et a été installée en décembre 1849. Sur la plaque, Nelson, blessé, est porté par ses hommes, sur un fond de voiles de navire. La légende sur le cadre en bas dit « England expects every man will do his duty » (plus ou moins: l’Angleterre attend que chaque homme fasse son devoir »).

Le 21 octobre 1805, au large de Cadix en Espagne, devant le cap de Tralfalgar, l’amiral Villeneuve, qui dirige la flotte franco-espagnole, affronte la flotte britannique commandée par Nelson. Les Anglais, en infériorité numérique, écrasent les Français (et deviennent durablement maîtres des mers), mais Nelson est mortellement blessé… et vous connaissez la suite, son corps conservé dans un tonneau d’alcool! Après avoir tourné le dos à l’Angleterre à Boulogne-sur-Mer, Napoléon doit définitivement renoncer à l’invasion de la Grande-Bretagne.

… qui a bien failli disparaître! Alors qu’elle était en cours de restauration (ici une des phases du traitement), elle avait pris une couleur cuivrée… et des voleurs de métaux ont dû croire qu’elle était en cuivre et non en bronze! Une patrouille de police l’a retrouvée au sol et déposée dans la nuit à la mairie… Frayeur des restaurateurs qui l’ont crue volée le lendemain matin, dépôt de plainte au commissariat… avant qu’un autre service de la mairie ne la « retrouve » à la mairie… La plainte pour tentative de vol est toujours en cours d’instruction…

… qui a bien failli disparaître! Alors qu’elle était en cours de restauration (ici une des phases du traitement), elle avait pris une couleur cuivrée… et des voleurs de métaux ont dû croire qu’elle était en cuivre et non en bronze! Une patrouille de police l’a retrouvée au sol et déposée dans la nuit à la mairie… Frayeur des restaurateurs qui l’ont crue volée le lendemain matin, dépôt de plainte au commissariat… avant qu’un autre service de la mairie ne la « retrouve » à la mairie… La plainte pour tentative de vol est toujours en cours d’instruction… La restauration de la plaque a pu être achevée, et la plaque remise en place.

La restauration de la plaque a pu être achevée, et la plaque remise en place. Le choix d’un vert foncé peut se justifier pour le monument aux morts, et peut-être aussi ici d’un certain point de vue, plus proche de la couleur d’origine que le vert d’oxydation qu’elle avait pris, mais comme la statue en pied de Jeanne-d’Arc n’a pas été restaurée, il y a un gros décalage entre les deux éléments du monument…

Le choix d’un vert foncé peut se justifier pour le monument aux morts, et peut-être aussi ici d’un certain point de vue, plus proche de la couleur d’origine que le vert d’oxydation qu’elle avait pris, mais comme la statue en pied de Jeanne-d’Arc n’a pas été restaurée, il y a un gros décalage entre les deux éléments du monument…

À Poitiers, la légende veut que l’examen ait eu lieu dans ce square des Cordeliers, à l’arrière du palais des ducs d’Aquitaine, comtes de Poitou (la Tour Maubergeon, depuis palais de justice), square dont je vous ai déjà parlé pour

À Poitiers, la légende veut que l’examen ait eu lieu dans ce square des Cordeliers, à l’arrière du palais des ducs d’Aquitaine, comtes de Poitou (la Tour Maubergeon, depuis palais de justice), square dont je vous ai déjà parlé pour  Bon, si vous voulez trouver l’histoire de Jeanne d’Arc, vous n’aurez guerre de difficulté. Je vous rappelle juste qu’elle a été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, et que la semaine du 29 avril au 7 mai donnait lieu à de grandes fêtes johanniques dans toute la France et particulièrement à Poitiers (je vous montrerai un jour des cartes postales des années 1920). Lors de la fête du 2 juin 1929, ce ne fut pas la statue mais une simple « maquette de la future statue en bronze » qui a été dévoilée (voir références dans la presse locale en fin d’article), en présence de François Poncet, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts. Elle fut accompagnée d’un concours de décoration des rues…Il s’agit sans doute de la

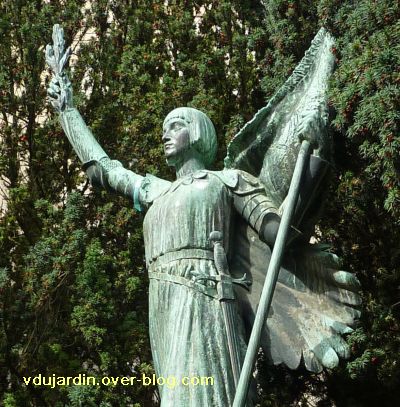

Bon, si vous voulez trouver l’histoire de Jeanne d’Arc, vous n’aurez guerre de difficulté. Je vous rappelle juste qu’elle a été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, et que la semaine du 29 avril au 7 mai donnait lieu à de grandes fêtes johanniques dans toute la France et particulièrement à Poitiers (je vous montrerai un jour des cartes postales des années 1920). Lors de la fête du 2 juin 1929, ce ne fut pas la statue mais une simple « maquette de la future statue en bronze » qui a été dévoilée (voir références dans la presse locale en fin d’article), en présence de François Poncet, sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts. Elle fut accompagnée d’un concours de décoration des rues…Il s’agit sans doute de la  Je vous montre aujourd’hui l’œuvre commandée en 1929 au sculpteur ultra-catholique et royaliste Maxime Real del Sarte, dont je vous ai déjà parlé pour les monuments aux morts de

Je vous montre aujourd’hui l’œuvre commandée en 1929 au sculpteur ultra-catholique et royaliste Maxime Real del Sarte, dont je vous ai déjà parlé pour les monuments aux morts de  … et sur la base de la statue. Les maquettes en plâtre de la statue et du bas-reliefs sont conservées au musée Sainte-Croix à Poitiers.

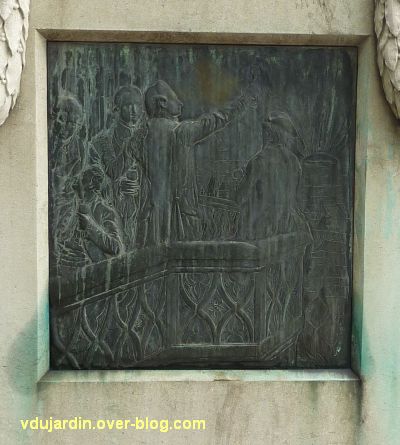

… et sur la base de la statue. Les maquettes en plâtre de la statue et du bas-reliefs sont conservées au musée Sainte-Croix à Poitiers. Allez, on s’approche… Il y a toujours des dingues catholiques ou des étudiants avinés qui viennent la fleurir (en ce moment, il y a un collier rouge autour du cou de la statue). Dans un décor qui évoque une église (mais pourquoi pas non plus une partie de la tour Maubergeon), sous un arc brisé reposant sur des chapiteaux, huit personnages assis (les théologiens) écoutent Jeanne-d’Arc qui, debout face à eux, s’explique à grands gestes, bras droit levé, légèrement sur la pointe des pieds (ou en tout cas, talons décollés du sol).

Allez, on s’approche… Il y a toujours des dingues catholiques ou des étudiants avinés qui viennent la fleurir (en ce moment, il y a un collier rouge autour du cou de la statue). Dans un décor qui évoque une église (mais pourquoi pas non plus une partie de la tour Maubergeon), sous un arc brisé reposant sur des chapiteaux, huit personnages assis (les théologiens) écoutent Jeanne-d’Arc qui, debout face à eux, s’explique à grands gestes, bras droit levé, légèrement sur la pointe des pieds (ou en tout cas, talons décollés du sol). Voici encore plus près… Parmi les théologiens, vous repérez au moins un franciscain (reconnaissable à la cordelette) et au moins un moine encapuchonné. Les noms de ces théologiens est donné dans diverses chroniques, Real del Sarte donne juste l’idée qu’ils représentent diverses branches de l’église.

Voici encore plus près… Parmi les théologiens, vous repérez au moins un franciscain (reconnaissable à la cordelette) et au moins un moine encapuchonné. Les noms de ces théologiens est donné dans diverses chroniques, Real del Sarte donne juste l’idée qu’ils représentent diverses branches de l’église. La statue est beaucoup plus conventionnelle. Sa maquette a été présentée au salon des artistes français de 1930 sous le nom titre L’ange de la paix.

La statue est beaucoup plus conventionnelle. Sa maquette a été présentée au salon des artistes français de 1930 sous le nom titre L’ange de la paix. Jeanne-d’Arc, debout, en armure sous sa robe, porte l’épée au côté gauche, un drapeau dans la main gauche et brandit un rameau de la main droite… Cette statue et le bas-relief sont un condensé de réinterprétation, de mystification, de préjugés sur les vêtements et sur la position de Jeanne-d’Arc. Une autre représentation classique de Jeanne-d’Arc est un groupe sculpté à cheval… C’est ce qui a été choisi pour

Jeanne-d’Arc, debout, en armure sous sa robe, porte l’épée au côté gauche, un drapeau dans la main gauche et brandit un rameau de la main droite… Cette statue et le bas-relief sont un condensé de réinterprétation, de mystification, de préjugés sur les vêtements et sur la position de Jeanne-d’Arc. Une autre représentation classique de Jeanne-d’Arc est un groupe sculpté à cheval… C’est ce qui a été choisi pour  Ah, si, encore une chose, la statue a été déplacée, en 1929, elle se tenait au milieu du square, ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale ancienne.

Ah, si, encore une chose, la statue a été déplacée, en 1929, elle se tenait au milieu du square, ainsi qu’on peut le voir sur cette carte postale ancienne.

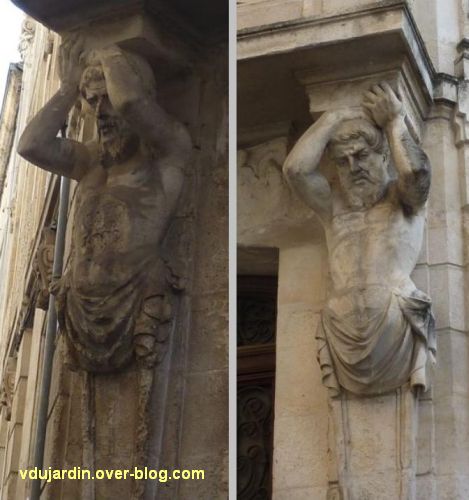

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté.

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté. La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques).

La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques). Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à

Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à  Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur.

Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur. Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité.

Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité. La partie droite du relief est très dégradée.

La partie droite du relief est très dégradée.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher.

Cette sculpture représente le sixième des douze travaux d’Hercule, celui où il doit abattre de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale. On ne voit qu’Hercule / Herakles bandant son arc, en appui contre un rocher. Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ».

Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / SCULP / 1909 / PARIS ». Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du

Le fondeur, Alexis Rudier, a également apposé sa marque (que je vous ai déjà montrée sur la statue du  Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Malgré les tags qui salissent l’œuvre, on peut admirer la position de l’archer…

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y

Au-dessus de la signature se trouve un petit relief qui porte la scène complète de la lutte d’Hercule contre l’hydre de Lerne (le deuxième des douze travaux d’Hercule), identifiée par les inscriptions « HYDRE » et en grec « Y Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909…

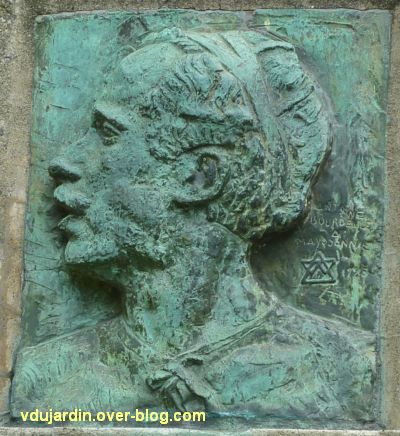

Un autre petit relief est inséré dans la sculpture, un homme luttant contre un lion, donc Hercule luttant contre le lion de Némée (le premier des travaux d’Hercule). Ces deux reliefs ont été ajoutés par Antoine Bourdelle seulement sur la version de 1923 de Herakles archer, même si la date apposée avec la marque du sculpteur est 1909… Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ».

Le monument est complété par une stèle à l’effigie d’Alfred Mayssonnié, positionnée sur l’un des petits côtés du « temple ». Voici un détail de ce portrait de Mayssonié…

Voici un détail de ce portrait de Mayssonié… Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ».

Le bronze a également été réalisé par Antoine Bourdelle, qui a apposé sa marque et la signature « ANTOINE / BOURDELLE / A / MAYSSONIE / 1925 ». De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument.

De l’autre côté par rapport à la stèle à Mayssonnié se trouve une autre stèle, dédiée « a[u] [d]octeur / Paul Voivenel / inspirateur / de ce / monument », (1881-1975), psychiatre, amateur de rugby, qui avait négocié avec Antoine Bourdelle la réalisation de ce monument. Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain

Elle porte la signature « Andrau », probablement le sculpteur toulousain  Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle. Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce  Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle. C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan. Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à  Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse… … manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle… Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu…

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu… D’autres semblent captivés par leur livre…

D’autres semblent captivés par leur livre… Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons…

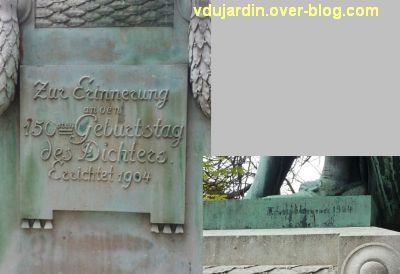

Goethe, debout, semble s’avancer, appuyé sur son bâton de voyage, le manteau enroulé sur le bras gauche, le regard tourné vers la cathédrale. C’est sûr, il ressemble plus là à un homme fier, sûr de lui, qu’à un étudiant qui courait les jupons… Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904).

Aucun problème pour l’identification, il est inscrit à l’avant « GOETHE » et à l’arrière « Zur Erinnerung / an den / 150sten Geburstag / des Dichters / Errichtet 1904 » (en mémoire des 150 ans de la naissance du poète, érigé en 1904). Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe.

Chacune des trois sculptures principales porte la signature « Ernst Waegener 1904 ». Il s’agit du sculpteur Ernst Wägener, né à Hanovre en Allemagne en 1854 (le 1er juin), je n’ai pas trouvé sa date de décès. Il y a aussi la marque du fondeur, « geg. Lauchhammer » (oups, photo floue encore une fois, pas mise ici). Voici de plus près celle sous la statue de Goethe. A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou…

A droite et à gauche du piédestal se trouve un bas-relief en bronze. Désolée, il n’y en a qu’un en photographie, l’autre (Goethe faisant face à Frédérique Brion, deux amoureux qui se tiennent à distance) était flou… A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse.

A gauche est assise une femme tenant une lyre sur ses genoux, vêtue d’une robe très transparente, lui laissant un sein nu. Elle est identifiée tantôt à Erato, muse de l’art lyrique, tantôt à Polymnie, muse de la poésie lyrique, tantôt à Euterpe, muse de la musique… La lyre était leur attribut commun. Il faudrait retrouver la commande pour vérifier l’identification de cette muse. A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie).

A droite est assise une femme triste, pieds nus et voilée comme une femme en deuil. Il s’agit de Melpomène, muse de la tragédie (enfin, elle est représentée comme telle, mais à l’origine, Melpomène est la muse du chant et de l’harmonie). Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa

Je vous reparlerai du sculpteur Jean Claro à propos de sa  Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés.

Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. On voit ici la partie haute de la croix et Jésus à terre, enfin, juste une silhouette avec deux bras levés. Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ).

Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En haut, Simon, en homme fort, tient la croix à bras le corps alors qu’une silhouette au visage représenté en creux est couchée au sol (le Christ). Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix.

Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus (toujours une silhouette, cette fois le haut du corps, la tête et un bras) ploie sous le poids de la croix. Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle.

Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. Une silhouette vaguement humaine est assise par terre dans l’angle inférieur gauche. Elle supporte le poids de la croix cette fois penchée vers le bas, le bras gauche de Jésus est passé autour d’elle. Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix).

Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Une main gauche présentée paume en avant et saignant, avec en arrière plan un rectangle (le bras de la croix). Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station.

Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Un pied gauche et quatre clous pour cette station. Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de

Je vous ai déjà montré la cour du musée Sainte-Croix à Poitiers à l’occasion de  Dans l’entrée du musée, voici…

Dans l’entrée du musée, voici… un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à

un relief qui y a été mis en place en 1986. Il s’agit du dépôt par l’État d’une œuvre retrouvée lors du rangement du palais de Chaillot pour l’aménagement de la cinémathèque dans les années 1980. C’est l’une des versions de l’art du théâtre, de Évariste Jonchère (Coulonges, 1892 – Paris, 1956), premier grand prix de Rome de sculpture en 1925 pour La vendange. Il existe en fait au moins quatre versions de cette œuvre, trois si j’en crois le catalogue de l’exposition de 1987 (voir la référence complète en fin d’article). La première est un plâtre préparatoire réalisé en 1936 et donné par Mme Jonchère en 1976 au département de Haute-Savoie, qui l’a déposé au conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy (d’autres œuvres données au conseil général de Haute-Savoie sont à  Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ».

Entrons dans la visite de cette œuvre qui porte la signature « E. JONCHERE ». Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche.

Le personnage central est encadré des deux femmes des groupes de droite et de gauche. Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe.

Le voici de plus près. Il s’agit d’Apollon, dieu de la beauté, tenant une lyre, représenté de face, en position comme assise (mais sans siège) avec sa jambe gauche écartée. Il est nu, mais un drap couvre pudiquement son sexe. De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes.

De chaque côté se trouvent les arts liés à la musique, à la poésie et au théâtre. A gauche se trouvent autre femmes debout et un personnage allongé. La première femme à gauche est torse nu avec une robe drapée autour des reins. La seconde a un voile qui lui couvre partiellement la poitrine. La troisième, à l’arrière-plan, regarde les deux premières. La dernière à droite porte des ailes. Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre).

Un sonneur de trompe est allongé au sol. C’est le seul personnage qui semble être un homme (à part Apollon au centre). Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène.

Enfin, le groupe de droite. La première femme à gauche, à côté d’Apollon, torse nu et avec une grande jupe qui lui arrive sous les fesses, tient une sorte de palme. Il s’agit de l’inspiration poétique. Une grande aile semble partir de son épaule, mais il s’agit peut-être juste d’un fond à la scène. Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie.

Derrière elle se tiennent deux femmes debout. Celle de gauche est torse nu, les seins bien visibles, les jambes drapées dans une robe. Ses cheveux sont coiffés en longues tresses. La seconde porte également un vêtement en haut et tient un masque dans la main gauche : il s’agit de la comédie. Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie.

Et enfin le dernier personnage assis tout à droite. C’est une femme, la tête effondrée sur ses genoux, en partie cachée par son bras. Elle tient de la main gauche une épée et un masque triste constitue son siège: il s’agit de la tragédie. L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

L’amiral Duperré domine le vieux port de La Rochelle, au bout de la flèche rouge, pour vous repérer, en face de la Grosse Horloge.

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale).

surmonté d’une statue en bronze de l’amiral qui tourne le dos à la mer (ou, pour être plus positif, regarde sa ville natale). Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « …

Cette statue porte la signature du sculpteur et la date, » 1868 / Pierre Hébert « … ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le

ainsi que la marque du fondeur : » F[on]du par V[ict]or Thiébault « , dont je vous ai déjà parlé pour le  L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite.

L’amiral est donc représenté debout, le pied droit légèrement en avant, une longue vue dans la main droite. Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton…

Il est vêtu de son uniforme… Remarquez son double menton… Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre…

Derrière lui, des objets qui évoquent son métier, des cordages, une ancre… …et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail.

…et des boulets de canon que l’on voit mieux sur ce détail. et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme.

et en tournant un peu, voici l’ancre et le bas du riche uniforme. Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle.

Le premier relief montre le départ du jeune Duperré comme mousse depuis La Rochelle. Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine.

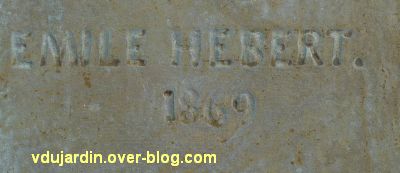

Un petit détail de la mère qui embrasse son fils, qu’une barque attend pour l’emmener au bateau (le Henri IV) au-delà du port. Cadet d’une grande famille rochelaise, Victor Guy Duperré n’eut d’autre choix que de s’embarquer dans la marine. Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral.

Avec la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . [Pierre Eugène] Émile Hébert (1828-1893) a sans doute aussi aidé son père Pierre à terminer la statue de l’amiral. Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830.

Sur le second relief, il reçoit une épée d’honneur après la prise d’Alger en 1830. Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « .

Avec lui aussi la signature et la date » Émile Hébert / 1869 « . Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846.

Sur le devant du monument, une plaque avec l’identification » Duperré / Victor Guy / Né à La Rochelle le 20 février 1775 / mousse capitaine amiral / « Coule si tu peux, je n’amène pas » / « Feu partout » Combat de la Sirène / Devant Groix 22 mars 1808 « . La plaque ne le dit pas, il fut aussi baron d’Empire en 1810, pair de France sous la restauration, ministre de la marine et des colonies (plusieurs fois à partir de 1834), et est mort à Saint-Servan en 1846. Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.

Et pour terminer, au dos, la plaque de la dédicace, » sous la présidence / de S.E. l’amiral Ricault de Genouilly / ministre de la marine et des colonies / délégué de S.M. Napoléon III / empereur des Français / ce monument a été inauguré le 17 octobre 1869 / Hébert père architecte / et / Hébert fils sculpteur / Thiébaut fondeur / Jolly entrepreneur « . Bien qu’en bronze, cette statue a échappé aux fontes par les Allemands en 1940-1942.