Je vous ai parlé de l’extérieur de la grande poste de Poitiers en novembre 2008, article repris avec plus de photographies en avril 2011. Depuis, il y a eu de nombreux débats en ville autour de cet édifice : la poste (ou plus exactement sa filiale Post’immo, propriétaire du bâtiment) a décidé de la « moderniser », en supprimant les guichets pour en faire un édifice à la mode d’aujourd’hui, c’est-à-dire un truc foutoir avec des petits comptoirs en plastique partout… Une pétition (voir ici dans la tribune de l’art) n’a eu aucun effet, l’édifice n’est pas protégé au titre des monuments historiques et l’architecte des bâtiments de France a validé le permis de construire. Un article paru le 11 novembre dans la Nouvelle République m’a fait bondir, déjà le titre, L’art nouveau renouvelé, puis les premières lignes… » Les esprits se sont calmés « … ben voyons… Il ne s’agit ici ni d’une restauration, ni même d’une restitution, mais bien d’une dénaturation (suivre les liens ou voir en fin d’article) du projet d’origine de l’architecte Hilaire Guinet. Le hall de la poste rouvrira le 5 décembre 2011, à quelques jours du centenaire de la pose officielle de la première pierre (le 17 décembre 1911). L’inauguration du nouvel espace est prévue pour début février 2012.

Je vous ai parlé de l’extérieur de la grande poste de Poitiers en novembre 2008, article repris avec plus de photographies en avril 2011. Depuis, il y a eu de nombreux débats en ville autour de cet édifice : la poste (ou plus exactement sa filiale Post’immo, propriétaire du bâtiment) a décidé de la « moderniser », en supprimant les guichets pour en faire un édifice à la mode d’aujourd’hui, c’est-à-dire un truc foutoir avec des petits comptoirs en plastique partout… Une pétition (voir ici dans la tribune de l’art) n’a eu aucun effet, l’édifice n’est pas protégé au titre des monuments historiques et l’architecte des bâtiments de France a validé le permis de construire. Un article paru le 11 novembre dans la Nouvelle République m’a fait bondir, déjà le titre, L’art nouveau renouvelé, puis les premières lignes… » Les esprits se sont calmés « … ben voyons… Il ne s’agit ici ni d’une restauration, ni même d’une restitution, mais bien d’une dénaturation (suivre les liens ou voir en fin d’article) du projet d’origine de l’architecte Hilaire Guinet. Le hall de la poste rouvrira le 5 décembre 2011, à quelques jours du centenaire de la pose officielle de la première pierre (le 17 décembre 1911). L’inauguration du nouvel espace est prévue pour début février 2012.

Au début du mois, Grégory Vouhé a publié un bel article sur le sujet dans l’Actualité Poitou-Charentes n° 94 (voir en fin d’article). Je le cite pour la description de l’intérieur de la poste :

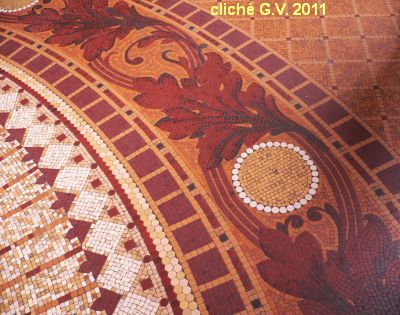

« Cette façade invite à gagner la grande salle, où Guinet a déployé toute la mesure de son talent, cette fois en collaboration avec les fameux mosaïstes Alphonse Gentil et Eugène Bourdet qui s’étaient associés en 1901 pour fonder une société de grès et céramique installée à Billancourt. De la piscine de Roubaix,actuel musée d’Art et d’Industrie, aux mosaïques du centre de tri postal Saint-Jean de Bordeaux en passant par de nombreux décors réalisés à Nancy, la plupart de leurs oeuvres sont reconnues et protégées au titre des Monuments historiques, mais non le décor poitevin, destiné à être pour partie refait à neuf, pour partie dénaturé. De grandes qualités, sol et guichet s’inscrivent pourtant dans le plan ovale très original dessiné par Guinet, auquel répond aussi le plafond porté par des piliers dont les chapiteaux ornés de lis constituent les rares exemples de style Art nouveau en Poitou« .

Sur la première photographie, avant travaux, on voit les guichets qui portent des panneaux de mosaïque, le sol réalisé dans la même technique… Voici un détail de l’un de ces guichets…

Sur la première photographie, avant travaux, on voit les guichets qui portent des panneaux de mosaïque, le sol réalisé dans la même technique… Voici un détail de l’un de ces guichets…

… et la mosaïque centrale.

… et la mosaïque centrale.

Voici un détail de l’un des coqs en mosaïque…

Voici un détail de l’un des coqs en mosaïque…

Ces mosaïques portent la signature « Gentil Bourdet / Billancourt – Paris », l’un des principaux mosaïstes parisiens des années 1920 (à retrouver sur leur site) : en 1925, à l’exposition internationale des arts décoratifs à Paris, dans la galerie des marbres (Plumet), la décoration en mosaïque a été confiée sur onze travées à la Maison Biret (qui a aussi réalisé les mosaïques de la gare de la Rochelle) et pour treize travées à la Maison Gentil et Bourdet… (voir aussi la citation plus haut pour d’autres réalisations). Ils sont également les auteurs des carreaux de céramique que l’on voit en bas des guichets sur la photographie précédente.

Ces mosaïques portent la signature « Gentil Bourdet / Billancourt – Paris », l’un des principaux mosaïstes parisiens des années 1920 (à retrouver sur leur site) : en 1925, à l’exposition internationale des arts décoratifs à Paris, dans la galerie des marbres (Plumet), la décoration en mosaïque a été confiée sur onze travées à la Maison Biret (qui a aussi réalisé les mosaïques de la gare de la Rochelle) et pour treize travées à la Maison Gentil et Bourdet… (voir aussi la citation plus haut pour d’autres réalisations). Ils sont également les auteurs des carreaux de céramique que l’on voit en bas des guichets sur la photographie précédente.

Pour les besoins de leur bureau de poste qui ressemblera à un supermarché bourré d’automates et où il impossible de trouver quelqu’un pour poster une lettre avec des beaux timbres (en tout cas, c’est le cas dans les bureaux déjà transformés que j’ai fréquentés…), les guichets ont été massacrés, transformés en consoles, la partie latérale a été « démontée » ainsi que plusieurs éléments (boiseries mais aussi les panneaux de mosaïque et les carreaux de céramique, qui formaient un tout) pour faire de la place (enfin, « démontés », c’est ce que dit la poste, j’espère qu’ils sont conservés en lieu sûr et ne seront pas détruits ou vendus à des antiquaires). Le permis de construire (consultable à la mairie) disait : « une travée [du guichet] ne sera pas reposée pour permettre le passage. Des éléments de bois moulurés dans l’esprit des consoles [sic, il s’agissait de guichets…] seront posés pour fermer les deux extrémités du caisson« . En réalité, les éléments déposés semblent bien plus importants.

Pour les besoins de leur bureau de poste qui ressemblera à un supermarché bourré d’automates et où il impossible de trouver quelqu’un pour poster une lettre avec des beaux timbres (en tout cas, c’est le cas dans les bureaux déjà transformés que j’ai fréquentés…), les guichets ont été massacrés, transformés en consoles, la partie latérale a été « démontée » ainsi que plusieurs éléments (boiseries mais aussi les panneaux de mosaïque et les carreaux de céramique, qui formaient un tout) pour faire de la place (enfin, « démontés », c’est ce que dit la poste, j’espère qu’ils sont conservés en lieu sûr et ne seront pas détruits ou vendus à des antiquaires). Le permis de construire (consultable à la mairie) disait : « une travée [du guichet] ne sera pas reposée pour permettre le passage. Des éléments de bois moulurés dans l’esprit des consoles [sic, il s’agissait de guichets…] seront posés pour fermer les deux extrémités du caisson« . En réalité, les éléments déposés semblent bien plus importants.

A l’origine, la mosaïque s’arrêtait au niveau des guichets. En les reculant, il a fallu combler le vide. Pour cela, une mosaïque neuve a été réalisée par la société périgourdine Socra, pour l’essentiel « reprise à l’identique » (dixit la presse sous la dictée de post-immo), elle a été en réalité créée d’après l’original, avec un seul gros quart de « mosaïque existante conservée et rénovée » !!

A l’origine, la mosaïque s’arrêtait au niveau des guichets. En les reculant, il a fallu combler le vide. Pour cela, une mosaïque neuve a été réalisée par la société périgourdine Socra, pour l’essentiel « reprise à l’identique » (dixit la presse sous la dictée de post-immo), elle a été en réalité créée d’après l’original, avec un seul gros quart de « mosaïque existante conservée et rénovée » !!

Merci à G. V. et A. C. qui m’ont confié les photographies qui illustrent cet article.

Quelque définitions…

Si vous avez la flemme de suivre les liens qui mènent vers le centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), voici quelques définitions tirés de ce dictionnaire de référence…

Restauration : « b) Mod., ARTS . Remise en état d’une œuvre artistique, d’un monument ancien, en essayant de respecter l’état primitif, le style; activité, métier de restaurateur« .

Restitution : « ARCHÉOL., ÉPIGR. Action de restituer, de rétablir dans son état premier, original, ce qui a subi des altérations; résultat de cette action« .

Dénaturer : « 1. Changer dans sa nature, dans son apparence ou sa présentation, par une modification spontanée ou voulue; priver de son caractère naturel. (Quasi-)synon. contrefaire« .

Pour en savoir plus, voir:

Un article de Grégory Vouhé paru dans l’Actualité Poitou-Charentes n° 94 (automne 2011) : Le chef-d’oeuvre d’Hilaire Guinet, p. 20-23.

– le site des mosaïstes Gentil et Bourdet.

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une

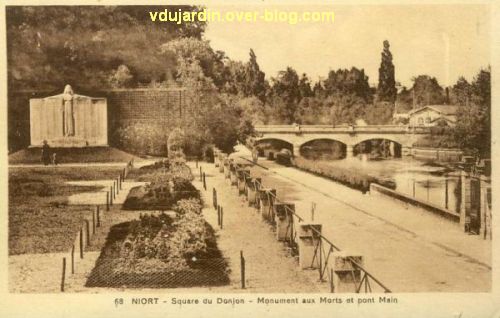

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 situé place de Strasbourg à Niort et portant une  Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne.

Le voici à son emplacement d’origine sur une autre carte postale ancienne. Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement).

Il a été déplacé en 2006 de l’autre côté de la Sèvre niortaise, près du centre culturel du Moulin-du-Roc. Son emplacement d’origine est encore visible près du donjon (peut-être pas pour longtemps, l’espace entre le donjon et la Sèvre est en cours de réaménagement). Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise

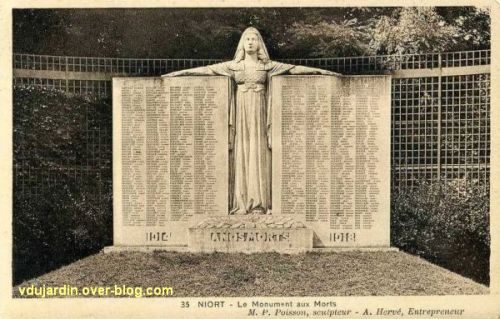

Le voici donc maintenant (photographie prise, comme les suivantes, au printemps 2010). Il a été commandé en 1922 et inauguré en juillet 1923. Il est dû au sculpteur d’origine niortaise  Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier.

Le monument aux morts de Niort est constitué d’une large stèle avec 564 noms de soldats morts pour la France en 1914-1918 qui encadre une figure féminine très rigide… Le sculpteur a joué sur la verticalité de cette figure, accentuée par les plis de sa robe, et l’horizontalité de la stèle, renforcée par la position des bras posés au-dessus. Elle se tient debout sur un socle un peu surélevé par rapport au sol de la stèle et décoré de feuilles de laurier. Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…).

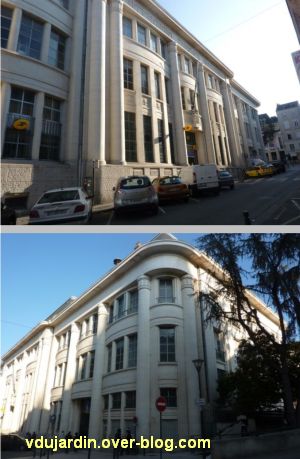

Il s’agit de Marianne l’allégorie de la République, chaussée de sandales. Elle est coiffée d’un bonnet phrygien (on le voit peut-être mieux sur la vue de profil) et porte une cuirasse fermée par une ceinture portant les chiffres RF pour République française (je sais, RF, ce sont des lettres, mais quand ce sont des initiales avec une signification, on dit des chiffres…). La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du

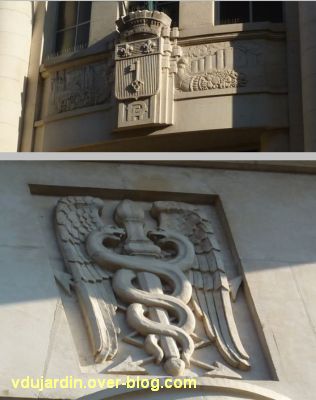

La grande poste d’Angers, rue Franklin-Roosevelt, a été construite à partir de 1934 par l’architecte des PTT Gabriel Guchet (ouverte en 1937), en remplacement de l’ancienne poste qui est maintenant un café place du ralliement (je vous le montrerai…). Je tire les informations du  Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la

Le caducée ailé et les foudres (les éclairs terminés en flèche, en arrière-plan) rappellent Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Mercure est aussi représenté sur un bas-relief imposant sur la rue Saint-Julien, encadré de l’ancien et du nouveau continent, mais oups, mes trois photos de ces reliefs sont inutilisables (ouf, je suis retournée à Angers début 2012, voir maintenant la  A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

A gauche, la cathédrale, à droite, le château d’Angers, chacun avec une corne d’abondance qui part du blason central… en dépit de gros nuages qui s’amoncellent au-dessus des deux reliefs.

La plaque témoigne de ce passé : « Office public d’H.B.M. / de la ville de Poitiers / les bâtiments de l’office / ont été inaugurés / en MDCCCCXXXIII et MCCCCXXXVI / Mr Guillaume Roulle président / Mrs A. Baffrey (MDCCCCXXXIII) et / H. Moulonguet (MDCCCXXXIV) / préfets de la Vienne / G. Moraix et P. Umeau maires / J.M. Boudouin arch. D.P.L.G. ». Elle fut donc construite au début des années 1930 par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), qui avait des préoccupations hygiénistes, en construisant le sanatorium mais aussi ces habitations plus salubres et aérées que ce qui existait auparavant. Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur de l’

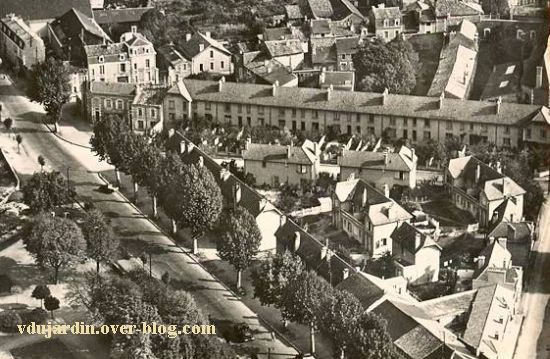

La plaque témoigne de ce passé : « Office public d’H.B.M. / de la ville de Poitiers / les bâtiments de l’office / ont été inaugurés / en MDCCCCXXXIII et MCCCCXXXVI / Mr Guillaume Roulle président / Mrs A. Baffrey (MDCCCCXXXIII) et / H. Moulonguet (MDCCCXXXIV) / préfets de la Vienne / G. Moraix et P. Umeau maires / J.M. Boudouin arch. D.P.L.G. ». Elle fut donc construite au début des années 1930 par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), qui avait des préoccupations hygiénistes, en construisant le sanatorium mais aussi ces habitations plus salubres et aérées que ce qui existait auparavant. Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur de l’ Pour mieux comprendre l’implantation de cette cité Gabillet, rien ne vaut une vue aérienne. J’ai trouvé une carte postale des années 1950-1960, que j’ai annotée avec les principaux monuments présents autour, le pont de Rochereuil, l’ancien château de Jean le Bon à la confluence de la Boivre et du Clain, l’église

Pour mieux comprendre l’implantation de cette cité Gabillet, rien ne vaut une vue aérienne. J’ai trouvé une carte postale des années 1950-1960, que j’ai annotée avec les principaux monuments présents autour, le pont de Rochereuil, l’ancien château de Jean le Bon à la confluence de la Boivre et du Clain, l’église

Au centre, dans l’axe de l’entrée principale, se trouve une maison jumelle à laquelle un soin particulier a été donné. A chaque extrémité se trouve un avant-corps avec un toit en demi-croupe. Sur ce mur pignon est installée une pergola (bon, il n’y a plus de plantes grimpantes) avec un décor de colonnes encadrant une arcature aveugle.

Au centre, dans l’axe de l’entrée principale, se trouve une maison jumelle à laquelle un soin particulier a été donné. A chaque extrémité se trouve un avant-corps avec un toit en demi-croupe. Sur ce mur pignon est installée une pergola (bon, il n’y a plus de plantes grimpantes) avec un décor de colonnes encadrant une arcature aveugle. Les autres maisons, toutes jumelles, s’organisent autour d’une voie en forme d’anneau…

Les autres maisons, toutes jumelles, s’organisent autour d’une voie en forme d’anneau… …et le long des rues.

…et le long des rues. Voici le long du boulevard. Vous noterez les avancées qui permettent de protéger du froid, et à l’arrière (pas visible ici, mais sur la quatrième photographie) étaient prévus des jardins séparés de la voirie par un enclos en béton.

Voici le long du boulevard. Vous noterez les avancées qui permettent de protéger du froid, et à l’arrière (pas visible ici, mais sur la quatrième photographie) étaient prévus des jardins séparés de la voirie par un enclos en béton. Passons rue Gabillet…

Passons rue Gabillet… Vous voyez, c’est la même structure de maisons.

Vous voyez, c’est la même structure de maisons. En revanche, de l’autre côté de la rue, l’alignement de maison jumelles (deux sous le même toit) mais accolées ne font pas partie au sens strict de la cité Gabillet.

En revanche, de l’autre côté de la rue, l’alignement de maison jumelles (deux sous le même toit) mais accolées ne font pas partie au sens strict de la cité Gabillet. En vous présentant le Poilu victorieux de Eugène (Paul) Bénet (Dieppe 1863 – Paris 1942) à

En vous présentant le Poilu victorieux de Eugène (Paul) Bénet (Dieppe 1863 – Paris 1942) à  Octobre, le mois Fritissime

Octobre, le mois Fritissime La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″.

La dédicace est la suivante : » à la France, la Belgique reconnaissante, 1914-1918″. Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel

Je n’ai pas trouvé la signature du sculpteur ni celle de l’architecte. Le site officiel  Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?).

Approchons-nous un peu… Sur la gauche se trouve la France, reconnaissable à son bonnet Phrygien, et sur la droite la Belgique. Toutes deux tendent les bras et se tiennent les mains au-dessus de la tête de deux petits garçons nus (symboles de l’avenir des deux pays?). Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force…

Je ne suis pas très douée pour repérer les symboles de la Belgique… Elle est coiffée d’un chignon et porte une toge à l’Antique (si quelqu’un connaît mieux les symboles de la Belgique, je complèterai…). Il pourrait s’agir de la reine Astrid plutôt qu’une allégorie. Pour la France, c’est une représentation assez classique de la république sous sa forme guerrière, avec une épée à son côté gauche, attachée à un baudrier qui porte les devises de la République (des médaillons que l’on trouve aussi sur de nombreux bustes de Marianne), porte l’égide ou pectoral généralement orné d’une tête de Méduse, remplacée ici par la croix de guerre (cette armure est dérivée de celle de la déesse guerrière grecque Athêna) et est coiffée du bonnet phrygien. Sur l’armure de la France sont gravées des feuilles de laurier et de chêne, également très symboliques de la victoire et de la force… Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Le socle porte lui aussi de nombreux symboles et blasons… Je n’ai pas eu le temps non plus de rechercher leur identification, vous reconnaissez quand même les croix de Lorraine…

Il y a déjà quelques mois,

Il y a déjà quelques mois,  Et pour rigoler, je suis allée voir si, comme pour les

Et pour rigoler, je suis allée voir si, comme pour les  L’autre jour, j’avais besoin de savoir jusqu’à quand auraient lieu les travaux dans la rue voisine de la mienne, la rue Théophraste-Renaudot (où j’ai aussi habité pendant quelques années, sur le personnage, voir

L’autre jour, j’avais besoin de savoir jusqu’à quand auraient lieu les travaux dans la rue voisine de la mienne, la rue Théophraste-Renaudot (où j’ai aussi habité pendant quelques années, sur le personnage, voir  Au passage, puisque je râle, voici l’une des nouvelles plaques de la rue Théophraste-Renaudot (célèbre cette semaine comme une fois par an en raison du prix littéraire qui porte son nom)… Elle précise « Journaliste 1586 – 1653 ». Bravo pour l’anachronisme… copié sur Wikipédia ??? D’après les

Au passage, puisque je râle, voici l’une des nouvelles plaques de la rue Théophraste-Renaudot (célèbre cette semaine comme une fois par an en raison du prix littéraire qui porte son nom)… Elle précise « Journaliste 1586 – 1653 ». Bravo pour l’anachronisme… copié sur Wikipédia ??? D’après les  Revenons à notre plan des travaux. La rue Carnot y porte le nom de Lazare Carnot (physicien, mathématicien, révolutionnaire, etc.). Jusqu’à récemment, les plaques de cette rue portaient « Rue Carnot ». Désormais, c’est rue « Sadi Carnot ». Alors, qui est le Carnot de cette rue?

Revenons à notre plan des travaux. La rue Carnot y porte le nom de Lazare Carnot (physicien, mathématicien, révolutionnaire, etc.). Jusqu’à récemment, les plaques de cette rue portaient « Rue Carnot ». Désormais, c’est rue « Sadi Carnot ». Alors, qui est le Carnot de cette rue?

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du

Nous retournons aujourd’hui à Confolens… qui doit son nom à la confluence du Goire et de la Vienne, et justement, nous allons tout au bout du square Jules Halgand, juste à la confluence. Son emplacement fut très discuté, comme vous pourrez le lire dans les annexes du  Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du

Revenons à notre monument aux morts… commandé finalement en 1924 et inauguré en juin 1928. Il a été conçu par l’architecte parisien Élie Berteau, bon, là, il va falloir me croire sur parole, mais son nom est gravé sur le socle en granite. Il est constitué d’un obélisque en granite sur lequel sont reportés le nom des victimes de la Première Guerre mondiale (complétés par ceux des autres conflits, pour les généalogistes, les noms figurent aussi en annexe du  Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens).

Ah, cette fois, la signature est bien lisible. C’est lui qui, contacté d’abord par les habitants de Confolens, a choisi l’architecte, un peu l’inverse de ce qui se faisait habituellement : la commune, quand elle ne prenait pas une œuvre de catalogue, faisait un appel à candidatures, choisissait éventuellement le projet sur maquette (de l’architecte et du sculpteur). Henri François Coutheillas était un sculpteur de Limoges (1862-1927). Il avait déjà travaillé avec Élie Berteau pour le monument aux morts de Châlus (Haute-Vienne), était connu à Confolens pour le médaillon commémorant Corot depuis 1904 à Saint-Junien (en Haute-Vienne, mais ce n’est pas loin de Confolens). Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort.

Pour Confolens, il a proposé un groupe sculpté qu’il a intitulé La Confolentaise et l’Enfant. Il est composé d’une veuve, représentée de profil quand on est face au monument, de son enfant, qui est dos à l’obélisque, et de la tombe du soldat mort. La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules.

La veuve, vue ici de dos, est vêtue d’une cape de deuil limousine, avec la capuche rabattue sur ses épaules. Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier.

Elle porte une coiffe locale et présente un bouquet de fleurs (notamment des roses) à la tombe de son mari, symbolisé par la croix et son casque qui repose sur un lit de palme et de laurier. Nous les voyons ici, face au monument.

Nous les voyons ici, face au monument. L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère.

L’enfant, debout, la tête en appui sur l’épaule de sa mère, est nu-tête, tenant son couvre-chef dans la main gauche. Ici, on voit mieux le recueillement du fils et la coiffe de la mère. Près du carrefour de la Madeleine à Poitiers, juste en face de l’entrée sud du parc de Blossac, se trouve une maison qui au 19e siècle accueillait aussi les chevaux. Un café, une auberge ont presque toujours occupé ces lieux. Dernier en date, un restaurateur chinois qui était locataire et a dû quitter les lieux suite à de graves désordres de la charpente (et des planchers) qui a valu à l’établissement un arrêté de péril. Les propriétaires parisiens l’ont finalement mise en vente, je ne sais pas si elle sera restaurée ou rasée…Il en restera au moins une petite trace ici.

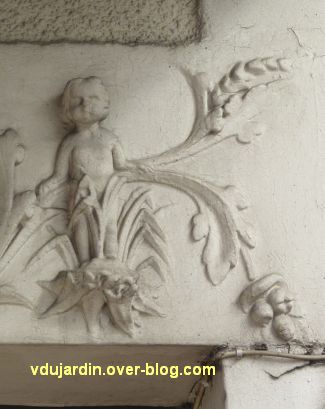

Près du carrefour de la Madeleine à Poitiers, juste en face de l’entrée sud du parc de Blossac, se trouve une maison qui au 19e siècle accueillait aussi les chevaux. Un café, une auberge ont presque toujours occupé ces lieux. Dernier en date, un restaurateur chinois qui était locataire et a dû quitter les lieux suite à de graves désordres de la charpente (et des planchers) qui a valu à l’établissement un arrêté de péril. Les propriétaires parisiens l’ont finalement mise en vente, je ne sais pas si elle sera restaurée ou rasée…Il en restera au moins une petite trace ici. Elle n’a pas un grand intérêt architectural. Seul ce linteau mériterait d’être conservé. Il porte la date de la construction, 1867, dans un cartouche et est encadré par deux personnages sculptés, représentés debout, qui ne sont pas sans rappeler celui de la maison de la grand’rue que je vous ai montré le mois dernier.

Elle n’a pas un grand intérêt architectural. Seul ce linteau mériterait d’être conservé. Il porte la date de la construction, 1867, dans un cartouche et est encadré par deux personnages sculptés, représentés debout, qui ne sont pas sans rappeler celui de la maison de la grand’rue que je vous ai montré le mois dernier. Ils sont complètement noyés dans les couches successives de peinture, complètement asexués et émerge de feuillages. Voici celui de gauche…

Ils sont complètement noyés dans les couches successives de peinture, complètement asexués et émerge de feuillages. Voici celui de gauche… … et celui de droite.

… et celui de droite.