J’ai trouvé ce livre parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque.

J’ai trouvé ce livre parmi les nouvelles acquisitions de la médiathèque.

Le livre : Treize marches de Kazuaki Takano, traduit du japonais par Jean-Baptiste Flamin, éditions Presses de la Cité, 2016, 362 pages, ISBN 9782258134119.

L’histoire : à Tokyo, au début du XXIe siècle. Shôji Nangô, un gardien de prison qui s’occupe de réinsertion des délinquants et criminels, traumatisé d’avoir participé à deux exécutions capitales, répond à l’annonce d’un avocat qui veut sauver Ryô Kihara, trente-deux ans, dont l’exécution de la peine de mort est imminente. Bien qu’amnésique des faits, il a été condamné pour avoir été retrouvé dix ans plus tôt, ensanglanté, à proximité de la scène du double meurtre de son conseiller en réinsertion et de sa femme. Pour mener à bien son enquête, Shôji Nangô fait libérer en conditionnelle sous sa responsabilité Jun’ichi Mikami, condamné à deux ans de prison pour homicide involontaire et qui, au moment des faits, avait fugué avec son amie de lycée dans la même ville.

Mon avis : avec ce livre, nous entrons dans un monde très différent du nôtre, où le repentir du délinquant – et a fortiori du meurtrier – joue un grand rôle, ainsi que l’indemnisation et le pardon des victimes. Un système avec des libérations conditionnelles et un suivi par des conseillers privés, qui ont le pouvoir de renvoyer pour toujours en prison les personnes qu’ils suivent. L’importance des sceaux – pour authentifier un document, à la place de notre signature – saute aux yeux. Ce roman détaille aussi le processus d’exécution des peines de mort au Japon, sans vraiment la dénoncer clairement, au travers de l’ambiguïté des personnages et de leurs motivations dans cette histoire. Tout se joue sur des symboles : treize marches, celles revenues en flash par le condamné amnésique, mais aussi les treize étapes administratives (avec treize sceaux) à franchir pour exécuter la sentence. Bon, côté polar, je n’ai pas vraiment mordu, mais ce livre m’a éclairé un peu sur la société nippone et ses contradictions face à la justice, à la peine de mort, à la rédemption des coupables, la financiarisation avec des dommages et intérêts exorbitants à payer par le coupable ou sa famille s’il ne peut pas seul. Dommage que certains aspects ne soient pas plus développés, comme le viol dont a été victime une jeune fille, qui l’a brisée psychologiquement, entre les lignes et en quelques pages apparaissent sa détresse et ses tentatives de suicide, sa honte et son impossibilité de porter plainte, qui aurait encore aggravé sa honte. Bref, son statut de victime a été nié, enfin même pas nié, puisque seuls quatre personnes sont au courant, ses trois agresseurs et son petit ami.

A Châtellerault, après une histoire mouvementée (voir lien à la fin de l’article), le palais de justice est reconstruit à partir de 1842/1844 à son emplacement actuel qui correspond à une partie de l’ancien couvent des Minimes, sur les plans de Dulin, architecte du département, juste à côté du théâtre (qui vient juste d’être restauré). L’ensemble comprend l’hôtel de ville, le palais de justice installé dans le corps de bâtiment central, une école, le musée et la bibliothèque. C’est sans doute sur cette carte postale ancienne que l’on voit le mieux l’organisation de l’ensemble.

A Châtellerault, après une histoire mouvementée (voir lien à la fin de l’article), le palais de justice est reconstruit à partir de 1842/1844 à son emplacement actuel qui correspond à une partie de l’ancien couvent des Minimes, sur les plans de Dulin, architecte du département, juste à côté du théâtre (qui vient juste d’être restauré). L’ensemble comprend l’hôtel de ville, le palais de justice installé dans le corps de bâtiment central, une école, le musée et la bibliothèque. C’est sans doute sur cette carte postale ancienne que l’on voit le mieux l’organisation de l’ensemble. Voici aujourd’hui (enfin, en 2012) la façade de l’hôtel de ville côté cours de Blossac (à revoir à une extrémité du boulevard le

Voici aujourd’hui (enfin, en 2012) la façade de l’hôtel de ville côté cours de Blossac (à revoir à une extrémité du boulevard le  …et celle du palais de justice.

…et celle du palais de justice. Voici la même façade sur une carte postale ancienne.

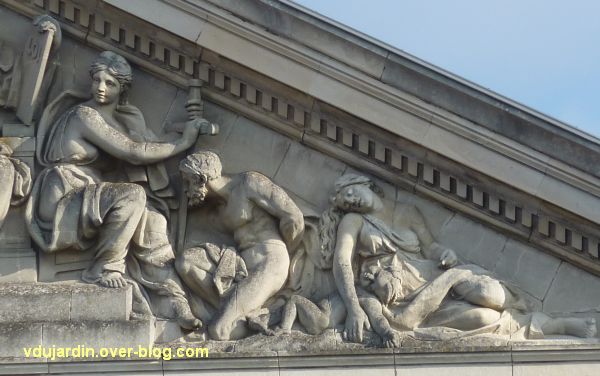

Voici la même façade sur une carte postale ancienne. Le fronton a été sculpté par Honoré Hivonnait, qui a aussi réalisé une partie du décor peint du théâtre voisin mais qui est surtout connu dans le département de la Vienne pour ses vitraux et ses peintures religieuses (à voir prochainement sur ce blog le chemin de croix peint de l’église Saint-Jacques de Châtellerault et le décor peint de l’église de Civaux).

Le fronton a été sculpté par Honoré Hivonnait, qui a aussi réalisé une partie du décor peint du théâtre voisin mais qui est surtout connu dans le département de la Vienne pour ses vitraux et ses peintures religieuses (à voir prochainement sur ce blog le chemin de croix peint de l’église Saint-Jacques de Châtellerault et le décor peint de l’église de Civaux). Au centre du fronton trône une allégorie de la Justice encadrée par la ville et l’art… La Justice, vêtue à l’Antique, cheveux longs nattés et chaussée de sandales, porte ses attributs habituels, un glaive (levé vers le haut) et une balance. Sa tête est cernée de foudres et ses épaules se détachent sur un fond de drapeaux déployés. Une tête de lion est posée à son côté.

Au centre du fronton trône une allégorie de la Justice encadrée par la ville et l’art… La Justice, vêtue à l’Antique, cheveux longs nattés et chaussée de sandales, porte ses attributs habituels, un glaive (levé vers le haut) et une balance. Sa tête est cernée de foudres et ses épaules se détachent sur un fond de drapeaux déployés. Une tête de lion est posée à son côté. A gauche (côté hôtel de ville), la Ville avec ses armoiries, assise mais manches retroussées, tient un rouleau de parchemin et des outils liés à la métallurgie, tenailles et massette. La production métallurgique locale, couteaux et baïonnettes (en savoir plus sur la

A gauche (côté hôtel de ville), la Ville avec ses armoiries, assise mais manches retroussées, tient un rouleau de parchemin et des outils liés à la métallurgie, tenailles et massette. La production métallurgique locale, couteaux et baïonnettes (en savoir plus sur la  A droite (côté musée), l’art est assise la tête penchée en avant, un papier posé sur les genoux avec à ses côtés tout ce qui lui est utile (palette, équerre, compas, lyre, tambour, globe terrestre etc.).

A droite (côté musée), l’art est assise la tête penchée en avant, un papier posé sur les genoux avec à ses côtés tout ce qui lui est utile (palette, équerre, compas, lyre, tambour, globe terrestre etc.).

Un monument lui rend hommage à Paris, tout près de la place Denfert-Rochereau, dans le square Nicolas Ledoux. Comme le dit la mention au dos, il a été « élevé par souscription publique / et inauguré le 12 mai 1907 ». Il semblerait que la famille de Dreyfus ait largement participé à cette souscription.

Un monument lui rend hommage à Paris, tout près de la place Denfert-Rochereau, dans le square Nicolas Ledoux. Comme le dit la mention au dos, il a été « élevé par souscription publique / et inauguré le 12 mai 1907 ». Il semblerait que la famille de Dreyfus ait largement participé à cette souscription. Il porte les signatures difficilement lisibles « Jean Boucher Stat. » et « V. Lesage Arch. », il s’agit du sculpteur Jean Boucher (Cesson, 1870 – Paris, 1939) et de l’architecte Victor Lesage (1873-1953), qui a notamment réalisé, avec Charles Mitgen, la maison de la Mutualité à Paris. Le plâtre du monument a été présenté au salon des artistes français de 1908 (la même année que le

Il porte les signatures difficilement lisibles « Jean Boucher Stat. » et « V. Lesage Arch. », il s’agit du sculpteur Jean Boucher (Cesson, 1870 – Paris, 1939) et de l’architecte Victor Lesage (1873-1953), qui a notamment réalisé, avec Charles Mitgen, la maison de la Mutualité à Paris. Le plâtre du monument a été présenté au salon des artistes français de 1908 (la même année que le  Une veuve et son enfant se présentent au pied du socle dominé par une grande stèle dédiée « Ludovic Trarieux / 1840-1904 » contre laquelle s’appuient de part et d’autre un homme et une femme, allégories du Travail et de la Justice. Au centre de la stèle est dessiné une grande table de la loi portant l’inscription « Les / droits de l’homme / I / II / III ».

Une veuve et son enfant se présentent au pied du socle dominé par une grande stèle dédiée « Ludovic Trarieux / 1840-1904 » contre laquelle s’appuient de part et d’autre un homme et une femme, allégories du Travail et de la Justice. Au centre de la stèle est dessiné une grande table de la loi portant l’inscription « Les / droits de l’homme / I / II / III ». Au sommet de la stèle se trouvait un buste en bronze représentant Ludivic Trarieux et qui a été fondu sous l’occupation, en 1942, on peut le voir sur cette carte postale ancienne. Seuls les éléments en pierre sont donc conservés.

Au sommet de la stèle se trouvait un buste en bronze représentant Ludivic Trarieux et qui a été fondu sous l’occupation, en 1942, on peut le voir sur cette carte postale ancienne. Seuls les éléments en pierre sont donc conservés. L’homme, allégorie du Travail, porte de grosses chaussures et des vêtements de travail, manches relevées et outils glissés dans la ceinture.

L’homme, allégorie du Travail, porte de grosses chaussures et des vêtements de travail, manches relevées et outils glissés dans la ceinture. La femme est une allégorie de la Justice, elle est vêtue à l’Antique et pieds nus.

La femme est une allégorie de la Justice, elle est vêtue à l’Antique et pieds nus.

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l’hôtel de ville de Poitiers…

Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l’hôtel de ville de Poitiers…  Le panneau central porte la signature de [Jean Baptiste Philippe] Émile Bin (Paris, 1825 – Marly-la-Ville, 1897) : « E. BIN 1883 ». Les œuvres ont été présentées hors concours aux salons de la Société des artistes français de 1881 et 1882, vous pouvez les découvrir dans les albums photographiques par G. Michelez (clic sur les liens pour voir ces photographies dans la base de données des archives nationales, où ils sont conservés sous les cotes F/21/*7651 pour 1881 et F/21/*7652 pour 1882):

Le panneau central porte la signature de [Jean Baptiste Philippe] Émile Bin (Paris, 1825 – Marly-la-Ville, 1897) : « E. BIN 1883 ». Les œuvres ont été présentées hors concours aux salons de la Société des artistes français de 1881 et 1882, vous pouvez les découvrir dans les albums photographiques par G. Michelez (clic sur les liens pour voir ces photographies dans la base de données des archives nationales, où ils sont conservés sous les cotes F/21/*7651 pour 1881 et F/21/*7652 pour 1882):

… j’avais quand même pris tant bien que mal un détail de la paix…

… j’avais quand même pris tant bien que mal un détail de la paix… … et de Poitiers encadrée de la justice (avec la balance), et de la force (avec les faisceaux de licteur).

… et de Poitiers encadrée de la justice (avec la balance), et de la force (avec les faisceaux de licteur).

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le  Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton. Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des

J’ai lu

J’ai lu