Pour le printemps des poètes, j’ai choisi de partager avec vous un poème d’André Lemoyne, né en 1822 et mort en 1907 à Saint-Jean d’Angély dans la maison qui se trouve au n° 5 de la place qui porte son nom, aujourd’hui occupée par une banque. La ville de Saint-Jean-d’Angély lui a dressé un monument inauguré le 31 octobre 1909. Le buste a été réalisé par Pierre Marie Poisson (dont je vous ai parlé pour plusieurs monuments à Niort, le monument aux morts de 1914-1918, le buste de Liniers ainsi que pour le monument Main), la sculpture de l’oiseau et de la fillette sont de Émile Peyronnet, qui l’a présentée au salon des artistes français de 1909 sous le n° 3718, un artiste dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de 1914-1918 et le buste de Raoul Verlet à Angoulême, et le monument à Joseph Lair à Saint-Jean-d’Angély. Je vous montrerai ce monument en détail dans un prochain article… J’ai aujourd’hui sélectionné l’un de ses poèmes, en accord avec le printemps naissant, je vous invite à découvrir sur le portail de la poésie française d’autres textes…

Pour le printemps des poètes, j’ai choisi de partager avec vous un poème d’André Lemoyne, né en 1822 et mort en 1907 à Saint-Jean d’Angély dans la maison qui se trouve au n° 5 de la place qui porte son nom, aujourd’hui occupée par une banque. La ville de Saint-Jean-d’Angély lui a dressé un monument inauguré le 31 octobre 1909. Le buste a été réalisé par Pierre Marie Poisson (dont je vous ai parlé pour plusieurs monuments à Niort, le monument aux morts de 1914-1918, le buste de Liniers ainsi que pour le monument Main), la sculpture de l’oiseau et de la fillette sont de Émile Peyronnet, qui l’a présentée au salon des artistes français de 1909 sous le n° 3718, un artiste dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de 1914-1918 et le buste de Raoul Verlet à Angoulême, et le monument à Joseph Lair à Saint-Jean-d’Angély. Je vous montrerai ce monument en détail dans un prochain article… J’ai aujourd’hui sélectionné l’un de ses poèmes, en accord avec le printemps naissant, je vous invite à découvrir sur le portail de la poésie française d’autres textes…

Printemps (À Adolphe Magu)

Les amoureux ne vont pas loin :

On perd du temps aux longs voyages.

Les bords de l’Yvette ou du Loing

Pour eux ont de frais paysages.Ils marchent à pas cadencés

Dont le cœur règle l’harmonie,

Et vont l’un à l’autre enlacés

En suivant leur route bénie.Ils savent de petits sentiers

Où les fleurs de mai sont écloses ;

Quand ils passent, les églantiers,

S’effeuillant, font pleuvoir des roses.Ormes, frênes et châtaigniers,

Taillis et grands fûts, tout verdoie,

Berçant les amours printaniers

Des nids où les cœurs sont en joie :Ramiers au fond des bois perdus,

Bouvreuils des aubépines blanches,

Loriots jaunes suspendus

À la fourche des hautes branches.Le trille ému, les sons flûtés,

Croisent les soupirs d’amoureuses :

Tous les arbres sont enchantés

Par les heureux et les heureuses.

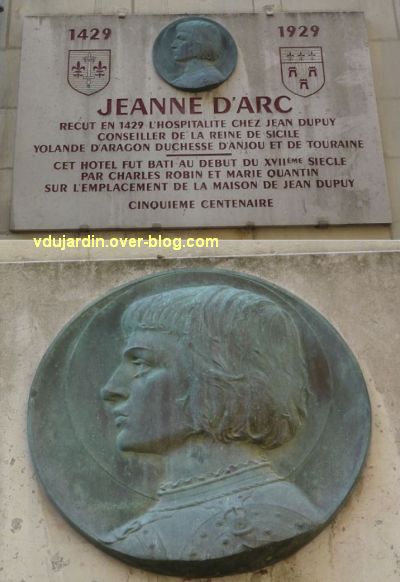

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le

Lorsque je vous avais parlé de la plaque commémorative avec le  Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du

Le médaillon, signé » G. Prud’homme » (le même qui a réalisé les trois médaillons du  Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres…

Le manque de recul ne permet pas de photographier facilement la façade, qui recèle un bel ensemble de visages sculptés sur les fenêtres… Les voici de plus près…

Les voici de plus près… L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel

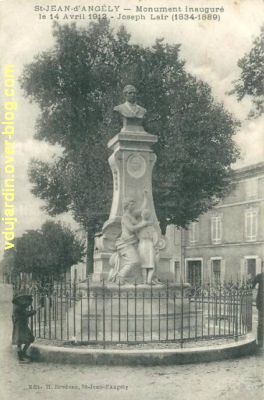

L’hôtel voisin (à gauche quand on regarde la façade) a aussi de beaux restes… D’après la plaque apposée signalant qu’il s’agit d’un monument historique, il a été construit dans la première du 16e siècle pour les sculpteurs d’origine florentine, les Giusti ou Juste, qui ont réalisé le tombeau de Louis XII dans la basilique de Saint-Denis et la vasque des fonds baptismaux dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les rinceaux du linteau de la porte doit rappeler à mes fidèles lecteurs ceux que je vous ai montrés pour la même période à Poitiers sur l’hôtel  Aujourd’hui, je vous propose d’aller à Saint-Jean-d’Angély, en Charente-Maritime, avec des photographies prises en octobre 2010, par une grise journée d’automne… Le monument dont je vous parle est situé près de la poste, derrière l’hôtel de ville, au bout du boulevard Joseph Lair… à photographier de près avec prudence puisqu’il sert de rond-point à la place François-Mitterand.

Aujourd’hui, je vous propose d’aller à Saint-Jean-d’Angély, en Charente-Maritime, avec des photographies prises en octobre 2010, par une grise journée d’automne… Le monument dont je vous parle est situé près de la poste, derrière l’hôtel de ville, au bout du boulevard Joseph Lair… à photographier de près avec prudence puisqu’il sert de rond-point à la place François-Mitterand. Il se trouvait dès l’origine à cet emplacement, mais sur les cartes postales anciennes, il est entouré d’une grille en fer forgé qui a été enlevée en 1961.

Il se trouvait dès l’origine à cet emplacement, mais sur les cartes postales anciennes, il est entouré d’une grille en fer forgé qui a été enlevée en 1961. Il se compose d’un haut socle en pierre calcaire sur lequel se trouve au sommet le buste en bronze de Joseph Lair, sur la face avant un médaillon en marbre représentant sa femme et au pied, une femme et un enfant en pierre.

Il se compose d’un haut socle en pierre calcaire sur lequel se trouve au sommet le buste en bronze de Joseph Lair, sur la face avant un médaillon en marbre représentant sa femme et au pied, une femme et un enfant en pierre. Au dos du monument se trouve la dédicace (« A / Joseph Lair / la commune / de St Jean d’Angély / ses concitoyens de la ville / et de l’arrondissement / ses amis » ) et les armoiries de la ville de Saint-Jean-d’Angély. Joseph Lair (Saint-Jean-d’Angély, 1834 – Le Mont-d’Or, 1889, les dates sont inscrites sur la face du monument) fut un proche collaborateur de

Au dos du monument se trouve la dédicace (« A / Joseph Lair / la commune / de St Jean d’Angély / ses concitoyens de la ville / et de l’arrondissement / ses amis » ) et les armoiries de la ville de Saint-Jean-d’Angély. Joseph Lair (Saint-Jean-d’Angély, 1834 – Le Mont-d’Or, 1889, les dates sont inscrites sur la face du monument) fut un proche collaborateur de  La femme et l’enfant sont l’œuvre de Émile Peyronnet, un artiste dont je vous ai déjà parlé pour le

La femme et l’enfant sont l’œuvre de Émile Peyronnet, un artiste dont je vous ai déjà parlé pour le

Voici un détail des pieds. Comme vous le voyez, le garçonnet est chaussé, mais la femme est pieds nus, autre caractéristique habituelle des allégories.

Voici un détail des pieds. Comme vous le voyez, le garçonnet est chaussé, mais la femme est pieds nus, autre caractéristique habituelle des allégories. Chose promise, chose due, après le monument aux morts de

Chose promise, chose due, après le monument aux morts de

Sur les façades latérales lui répondaient des bow-windows détruits dans les années 1930, que l’on peut voir sur cette carte postale ancienne.

Sur les façades latérales lui répondaient des bow-windows détruits dans les années 1930, que l’on peut voir sur cette carte postale ancienne.

… et les deux dames de la rue Saint-Laud. Les quatre femmes ramènent l’une de leur main sous le menton ou contre l’une de leur joue.

… et les deux dames de la rue Saint-Laud. Les quatre femmes ramènent l’une de leur main sous le menton ou contre l’une de leur joue. Thomas Hippolyte Main (1797-1860), industriel enrichi dans le commerce des peaux avec le Canada et la chamoiserie, légua sa fortune à l’hôpital-hospice et à la ville de Niort à la condition qu’elle construise un pont sur la Sèvre, à la place d’un passage par passeur, pour éviter de faire le tour par les Vieux Ponts. Ce pont ou plutôt ces ponts, qui franchissent la Sèvre niortaise et sa dérivation, devaient avoir un trottoir. Le quartier du port était ainsi relié directement au centre-ville. Le projet définitif de construction des ponts est arrêté en juillet 1865, après un premier projet abandonné dans le prolongement de la rue de l’abreuvoir.

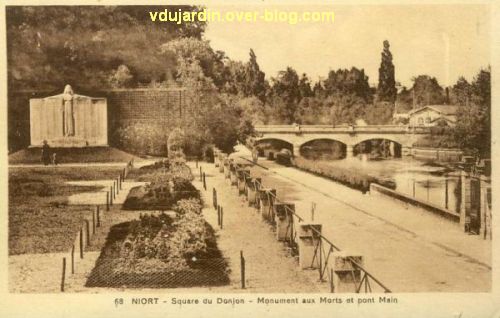

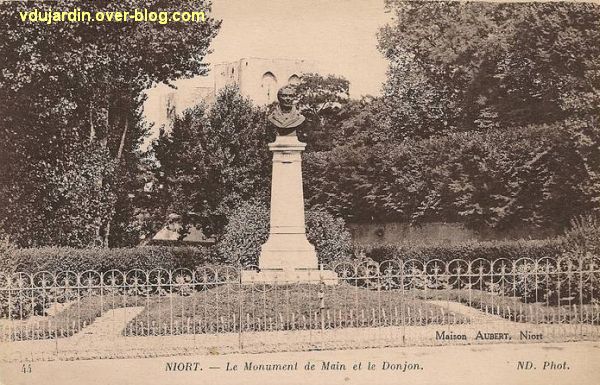

Thomas Hippolyte Main (1797-1860), industriel enrichi dans le commerce des peaux avec le Canada et la chamoiserie, légua sa fortune à l’hôpital-hospice et à la ville de Niort à la condition qu’elle construise un pont sur la Sèvre, à la place d’un passage par passeur, pour éviter de faire le tour par les Vieux Ponts. Ce pont ou plutôt ces ponts, qui franchissent la Sèvre niortaise et sa dérivation, devaient avoir un trottoir. Le quartier du port était ainsi relié directement au centre-ville. Le projet définitif de construction des ponts est arrêté en juillet 1865, après un premier projet abandonné dans le prolongement de la rue de l’abreuvoir. On les voit bien depuis le donjon, par exemple sur cette carte postale ancienne avec le

On les voit bien depuis le donjon, par exemple sur cette carte postale ancienne avec le  A peu près du même endroit, cela donne maintenant ceci…

A peu près du même endroit, cela donne maintenant ceci… Sur le terre-plein entre les deux ponts se trouvaient un buste en bronze de Thomas Hippolyte Main. Il a été fondu (ou au moins a disparu) en 1942 et il en reste aujourd’hui le socle. Les photographies datent du 13 juillet 2011, suite à la sécheresse du printemps, la ville avait décidé de ne pas fleurir les parterres.

Sur le terre-plein entre les deux ponts se trouvaient un buste en bronze de Thomas Hippolyte Main. Il a été fondu (ou au moins a disparu) en 1942 et il en reste aujourd’hui le socle. Les photographies datent du 13 juillet 2011, suite à la sécheresse du printemps, la ville avait décidé de ne pas fleurir les parterres. Le socle porte les inscriptions « Main / 1777 – / 1860 », ce qui peut être ambigu avec l’oncle du donateur, Thomas Jean Main, qui alla espionner les anglais pour en rapporter le secret des peaux chamoisées.

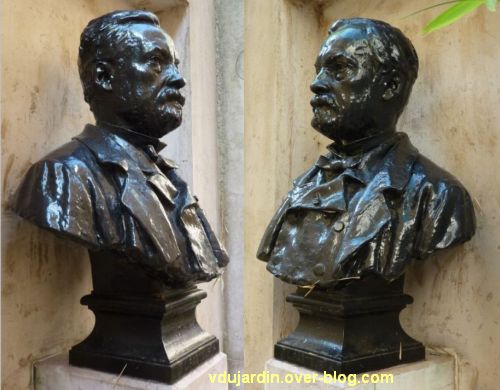

Le socle porte les inscriptions « Main / 1777 – / 1860 », ce qui peut être ambigu avec l’oncle du donateur, Thomas Jean Main, qui alla espionner les anglais pour en rapporter le secret des peaux chamoisées. Il reste des cartes postales anciennes qui le montrent en place. Il s’agissait d’un buste réalisé par Pierre-Marie Poisson (dont je vous ai parlé à Niort pour le monument à

Il reste des cartes postales anciennes qui le montrent en place. Il s’agissait d’un buste réalisé par Pierre-Marie Poisson (dont je vous ai parlé à Niort pour le monument à  Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à  Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument…

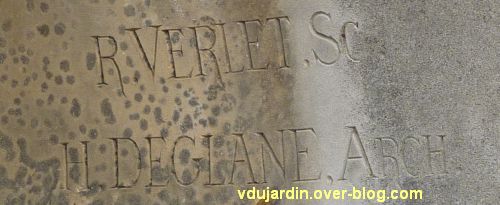

Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument… … qui porte la signature du sculpteur

… qui porte la signature du sculpteur  Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »).

Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »). Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire):

Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire): Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme

Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme  A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit

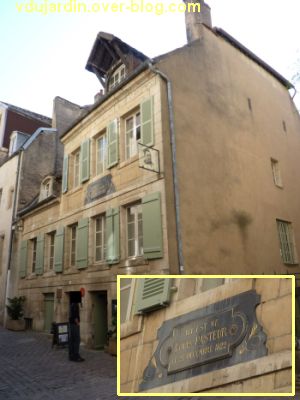

Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit  Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues

Il y a déjà longtemps, je vous ai parlé du monument à Pasteur par Alexandre Falguière, avec des vues  Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)…

Dans le jardin voisin (passage de l’abreuvoir) a été élevé un petit monument le 14 juillet 1931 (date inscrite sur le socle)… Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du

Il renferme un buste en bronze… Il ne porte pas de signature, mais d’après le site du  Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien.

Mais le grand monument à Louis Pasteur se trouve un peu plus loin, dans le jardin public près du cours Saint-Mauris (un jardin dont je vous reparlerai dans les prochaines semaines). Il se compose d’une colonne au sommet de laquelle se trouve une statue en bronze représentant Louis Pasteur pensant et au pied, une mère tenant sur ses genoux deux enfants et une allégorie féminine figurant l’humanité. Sur la colonne se trouvent également des reliefs sculptés. Le projet a été choisi à l’issue d’une souscription internationale et un concours lancés en 1898, sous le patronage de Félix Faure, soit trois ans après la mort de Pasteur. Le monument a été inauguré le 3 août 1902, donc avant le monument parisien. Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue.

Plusieurs signatures sur le monument, celle du sculpteur, [Jean] Antonin Carlès (Gimont, 1851 – Paris, 1919) qui se trouve à la fois sur les plis de la femme (pas de photo), sur le socle avec la date 1902 et sur la terrasse (le rebord) de la statue de Pasteur. Celle de l’architecte, [Jules] Léon Chifflot (Lyon, 1869 – Bréhat, 1949, grand prix de Rome d’architecture en 1898, l’architecte en 1920 de la Casa Velasquez) se trouve sur le socle, désolée, pas de photographie, elle était floue. Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique…

Au sommet donc se tient Louis Pasteur, représenté debout et pensif… Une statue de bronze assez classique… Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au pied du monument, voici le groupe en bronze avec la mère éplorée tenant sur ses genoux deux enfants, et devant elle, une femme qui désigne l’inscription » A / LOUIS / PASTEUR / NE A DOLE / LE 27 DECEMBRE / 1822 » … et qui se prolonge donc en bas (voir photographie précédente) … « L’HUMANITE RECONAISSANTE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ».

Au dos de la colonne, l’inscription rappelle l’origine des fonds… » SOUSCRIPTION / INTERNATIONALE ». Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

Voici de plus près les reliefs où l’on reconnaît de la vigne et du raisin (travaux sur la fermentation autour de 1865) des moutons (allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881), un loup enragé (travaux sur la rage à partir de 1881, premiers essais du vaccin en 1885).

En haut du monument se trouve son buste…

En haut du monument se trouve son buste… Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après…

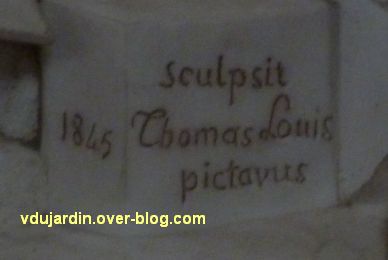

Mais le plus intéressant est le relief apposé en bas. Il représente le « miracle de la croix » à Migné-Auxances. En 1826, l’évêque devait bénir une nouvelle croix de mission à Migné (c’était la grande période des missions, reconquête catholique des campagnes après la révolution). Au cours de la cérémonie dirigée par M. Pasquier, curé de Saint-Porchaire à Poitiers et M. Marsault, aumônier du collège royal, le 17 décembre 1826, les personnes présentes affirment avoir vu une croix lumineuse apparaître dans le ciel. Le procès-verbal du miracle est rédigé quelques jours plus tard, l’évêque Jean-Baptiste de Bouillé ouvre une enquête canonique fin janvier 1827, le miracle est reconnu par lui presque un an après… Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

Le relief est signé « sculpsit / Thomas Louis / pictavius / 1845 « .

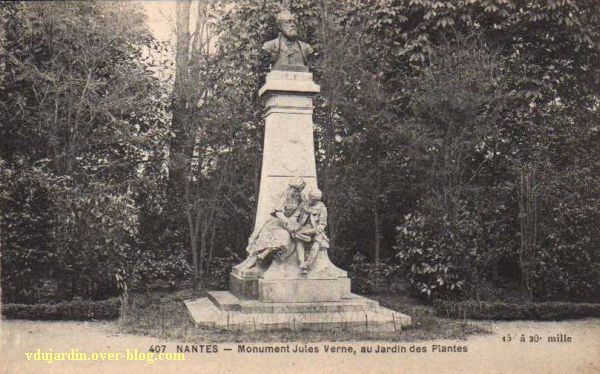

Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la

Jules Verne est né à Nantes en 1828 et y a vécu 20 ans. Le groupe sculpté du jardin des plantes (informations recueillies sur la  Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine.

Il porte la signature du sculpteur Georges [Marie Valentin] Bareau (Paimboeuf, 1866 – Nantes, 1931), un sculpteur dont je vous reparlerai pour d’autres réalisations à Nantes. Il a été mis en scène par l’architecte Félix Ollivier. Le concours pour la réalisation d’une statue à Jules Verne avait été lancé dès sa mort en 1905, trois sculpteurs avaient postulé, Georges Bareau, Gabriel Pech et Fabio Stecchi. Le premier, retenu, avait proposé trois variantes, une statue en pied, un buste et une fontaine. Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942.

Le monument retenu se compose d’un piédestal avec deux enfants sculptés en pierre de Chauvigny (dans la Vienne) et un buste en bronze. Le monument fut inauguré le 29 mai 1910 (et pas 2010 comme tapé par erreur !). Comme de nombreuses statues, ce buste, en bronze, a été fondu en 1942. Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes.

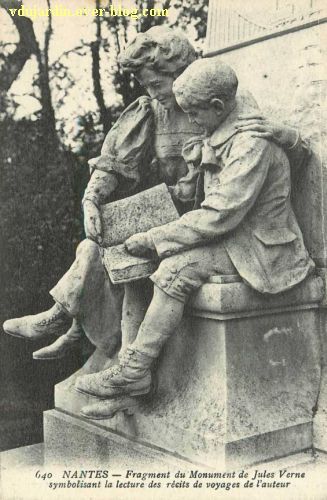

Le buste que l’on voit actuellement a été réalisé en pierre par le sculpteur Jean Mazuet. Il s’agit d’une nouvelle sculpture et non d’une réplique… le costume en particulier est très différent. Je vous reparlerai de ce sculpteur pour le Monument des 50 otages, toujours à Nantes. Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires….

Les deux enfants lisent un recueil des Voyages extraordinaires…. … il s’agit bien du groupe original…

… il s’agit bien du groupe original… Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc.

Sur le piédestal sont gravés des éléments emblématiques de l’œuvre de Jules Verne : la lune De la Terre à la lune, le ballon des Cinq semaines en ballon, un train à vapeur (le tour du monde en 80 jours?), un volcan (voyage au centre de la terre), etc. La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son

La plupart des manuscrits de Jules Verne sont conservés à la médiathèque de Nantes. Sur son parvis se trouve la sculpture « Michel Ardan, monument à Jules Verne » de Jacques Raoult (voir son  Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre…

Michel Ardan, le héros de la Terre à la Lune, est représenté debout avec son chien à côté de lui… près à partir dans son obus vers la lune et à s’y arrimer avec son ancre… Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?).

Et voici le chien (est-ce Diane ou Satellite?). La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ».

La plaque porte la citation suivante : ‘Remplacez obus sphérique / par projectile cylindro- / conique partirai dedans… / Michel Ardan / De la terre à la lune / Jules Verne ».

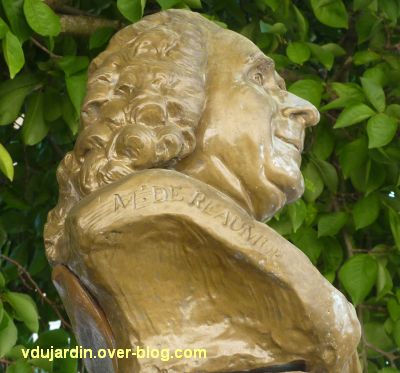

Le petit buste en bronze est posé sur un haut socle. Il s’agit en fait d’une copie. L’original, inauguré le 23 septembre 1899 (donc plus d’un siècle après sa réalisation), avait été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sculpteur Georges Chaumot (dont je vous ai parlé pour le monument aux pionniers de Côte-d’Ivoire et le monument à Pierre Doriole) avait pu en faire un moulage en plâtre, qui a servi à ce nouveau tirage (par la fonderie d’art Susse) mis en place en novembre 1967.

Le petit buste en bronze est posé sur un haut socle. Il s’agit en fait d’une copie. L’original, inauguré le 23 septembre 1899 (donc plus d’un siècle après sa réalisation), avait été fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sculpteur Georges Chaumot (dont je vous ai parlé pour le monument aux pionniers de Côte-d’Ivoire et le monument à Pierre Doriole) avait pu en faire un moulage en plâtre, qui a servi à ce nouveau tirage (par la fonderie d’art Susse) mis en place en novembre 1967. Il porte d’un côté la signature et la date « par J.B. Lemoine 177(0?) ». Il s’agit du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, dit Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778). [voir plus d’informations en commentaire].

Il porte d’un côté la signature et la date « par J.B. Lemoine 177(0?) ». Il s’agit du sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne, dit Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778). [voir plus d’informations en commentaire]. De l’autre côté, l’identification « Mr de Réaumur ». Notez au passage ses cheveux longs.

De l’autre côté, l’identification « Mr de Réaumur ». Notez au passage ses cheveux longs. De face, vous pouvez voir l’expressivité de son visage, même si la sculpture est un peu émoussée par ce contre-moulage…

De face, vous pouvez voir l’expressivité de son visage, même si la sculpture est un peu émoussée par ce contre-moulage…