Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le dossier d’inventaire général). Le monument aux morts a été déplacé juste devant en 1988. L’architecture joue sur la monumentalité de l’ordre classique, monumentalité renforcée par la présence de marches, dispositif très fréquent pour les palais de justice de la seconde moitié du 19e siècle.

Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1875 dans ces nouveaux locaux près du Mail sur des plans établis en 1863 par l’architecte Isabelle Charles-Edmond (voir le dossier d’inventaire général). Le monument aux morts a été déplacé juste devant en 1988. L’architecture joue sur la monumentalité de l’ordre classique, monumentalité renforcée par la présence de marches, dispositif très fréquent pour les palais de justice de la seconde moitié du 19e siècle.

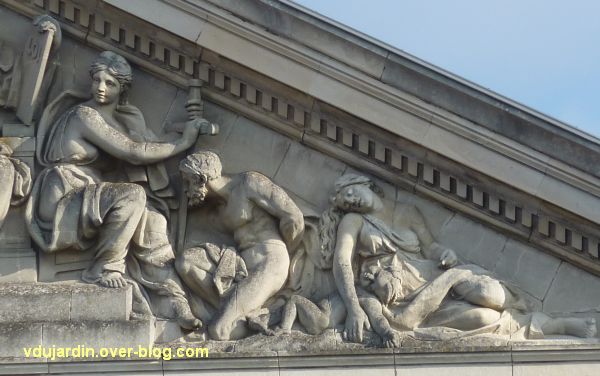

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Le fronton comporte un groupe sculpté. Au centre trône la Justice, portant les tables de la Loi, encadrée de chaque côté de trois personnages ou groupes formés par une mère et son enfant.

Sur la gauche, une femme tient tendrement enlacé son petit enfant nu, debout.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

La voici de plus près… La position semi allongée épouse la forme se la pointe du fronton.

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des sauvages des armoiries de l’hôtel de ville de Niort. A ses pieds, une femme éplorée, il pose sa main droite sur son épaule, la mère soutient le corps d’un enfant qui semble mourant sinon déjà mort…

Plus à droite, un homme portant un gourdin (qui rappelle celui des sauvages des armoiries de l’hôtel de ville de Niort. A ses pieds, une femme éplorée, il pose sa main droite sur son épaule, la mère soutient le corps d’un enfant qui semble mourant sinon déjà mort…

Au centre donc trône la justice… Assise sur son siège, vêtue à l’Antique et les pieds nus, elle tient les tables de la Loi.

Voici de plus près la justice et les deux personnages qui l’encadrent.

Sur la partie droite du fronton, une femme tenant une épée est assise un peu plus bas que la justice sur son trône. Devant elle se tient un homme barbé, visiblement pieds et mains liés. Il est devant une mère et son enfant qui semblent dormir, à moins qu’il ne s’agisse plutôt de ses victimes décédées.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin.

Il avait été inauguré le 29 octobre 1922 à l’entrée du jardin du Mail voisin. Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « .

Il se compose d’un groupe sculpté comprenant, du bas vers le haut, un soldat mourant, sa femme qui l’enlace et une Victoire qui domine, installé sur un haut piédestal qui porte l’inscription » A LA GLOIRE / DES ENFANTS D’ANGERS ET DE D’ANJOU / COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE 1918 « . Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au

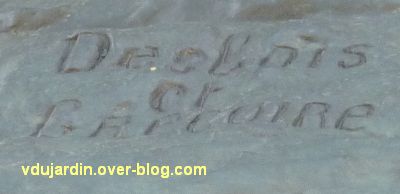

Voici de plus près l’ensemble du groupe sculpté. Les plâtres préparatoires de la tête du Poilu mourant, le buste de la Victoire et l’Angevine ont été déposés par le musée de Tours au  Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois (

Il porte la double signature de » Desbois / et / Grégoire », Jules Desbois ( Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris »..

Le fondeur est Alexis Rudier, de Paris, dont on peut voir aussi la marque « Alexis RUDIER / Fondeur. Paris ».. Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant.

Quand on tourne, on voit le mouvement aérien de la Victoire, qui semble flotter dans l’air au-dessus de la femme penchée sur son mari, le Poilu mourant. De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire.

De dos, désolée, à contre-jour, on voit le mouvement « enroulant » de la Victoire. Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort…

Le mouvement de la superposition des trois personnages est très fort… Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

Voici un détail de la tête de la femme du soldat, qui porte une coiffe angevine.

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ».

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ». De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme.

De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme. Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949.

Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949. Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine.

Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine. Enfin, à la

Enfin, à la

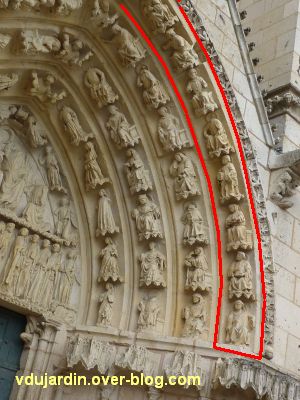

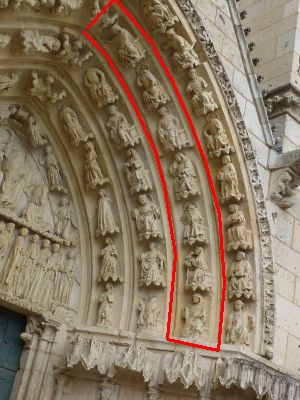

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Passons maintenant sur le quatrième rouleau en partant de l’intérieur, ou l’avant-dernier en partant de l’extérieur, toujours dans la partie droite.

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui…

Et voici les trois derniers pour aujourd’hui… Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle.

Après vous avoir montré le monument à Eugène Fromentin, voici le second monument réalisé par Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) à La Rochelle, la statue de Jean Guiton devant l’hôtel de ville. Mes photographies datent du 25 juin 2011, c’était un samedi et il y avait des voitures pour un mariage… La statue en bronze de Jean Guiton est posée sur un haut socle. Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce

Jean Guiton, armateur, fut le maire de La Rochelle lors du siège de 1627-1628 (maire à partir de mars 1628, né en 1585 et mort en 1654). Le torse bombé, il semble défier le roi de France. Il faut dire que ce siège, ordonné par Louis XIII et commandé par Richelieu, a duré plus d’un an, du 10 septembre 1627 au 28 octobre 1628. La Rochelle, dernière place forte tenue par les protestants après les guerres de religion, recevait de la mer de l’aide des Anglais. Richelieu décida d’y mettre fin. Le siège s’est mal terminé par la rédition de la ville où il ne restait plus que 5500 survivants sur 28.000 habitants au début du siège (pour en savoir plus, lire ce  Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle.

Sur le socle, une inscription « A / Jean Guiton / maire 1628 » et un relief peu marqué, difficile à voir par cette journée très ensoleillée, représentant la ville de La Rochelle. C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan.

C’est peut-être un peu mieux avec une lumière un peu plus rasante. On distingue la ville au fond et les canons au premier plan. Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à

Avant de revenir à la statue, voici la signature de Ernest Dubois (qui, à La Rochelle, a aussi réalisé le monument à  Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse…

Donc, notre fier Guiton serre le point droit et s’appuie de la main gauche sur son épée. Il porte un manteau (genre cape) par dessus sa cuirasse… … manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle…

… manteau qui vole au vent toujours présent à La Rochelle… Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

Une petite vue rapprochée de ce visage décidé, moustache et barbe bien taillées… Il faut dire que Jean Guiton refusa de laisser sortir de la ville les femmes et les enfants affamés par le siège… et quand il céda enfin, les assiégeants refusèrent de les laisser passer et ils moururent dans le no man’s land entre la ville et les assiégeants.

La sculpture se concentre sur les parties hautes…

La sculpture se concentre sur les parties hautes… Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de

Au centre, Mercure, messager des dieux, et lui-même dieu du commerce et des voleurs, fréquemment représenté sur les postes… Il est beaucoup plus viril que la tête de celui qui surplombe la porte de  Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots…

Le sculpteur (j’ai dû mal chercher, je n’ai pas pu l’identifier) lui a donné tous les attributs possibles, les foudres dans sa main droite, le casque ailé, le caducée dans sa main gauche, les ailes aussi aux pieds (et oui, le dieu aux pieds ailés)… Sur le droite, un bateau vogue sur les flots… … car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…)

… car ce Mercure relie l’Ancien continent (sur la droite, avec une vue de Paris…) … au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel.

… au Nouveau monde symbolisé par New-York à gauche de la façade, avec la statue de la Liberté et les gratte-ciel. La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte

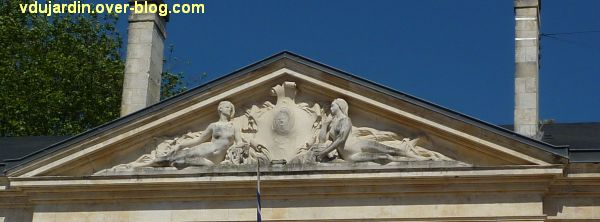

La préfecture des Deux-Sèvres, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été construite à côté du donjon de Niort, à l’emplacement du premier jardin botanique de la ville. Le corps central a été construit en 1828 sur les plans de l’architecte  Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur…

Le fronton porte la figure allégorique des Deux-Sèvres sous la forme de deux femmes nues aux cheveux longs (la Sèvre nantaise et la Sèvre niortaise) avec des jarres d’où jaillissent les eaux des deux rivières. Je n’ai pas réussi à trouver de signature du sculpteur… Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien.

Au centre, en très faible relief, sur un médaillon inscrit dans un décor de parchemin se trouve une figure de Marianne, l’allégorie de la République coiffée du bonnet phrygien. La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe.

La Sèvre à gauche a les jambes allongées, la gauche légèrement fléchie, et le corps redressé, elle s’appuie du bras gauche sur la jarre d’où l’eau s’échappe, et étend souplement son autre bars sur sa jambe. Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton.

Et voilà l’autre Sèvre en symétrie a aussi les jambes allongées, mais elle a ramené sa main droite sous son menton. Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte

Les ailes datent de 1894 et ont été réalisées selon les plans de l’architecte  … et l’aile gauche.

… et l’aile gauche. Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

Et pour finir, un détail du décor d’architecture, qui utilise un appareil lisse et un

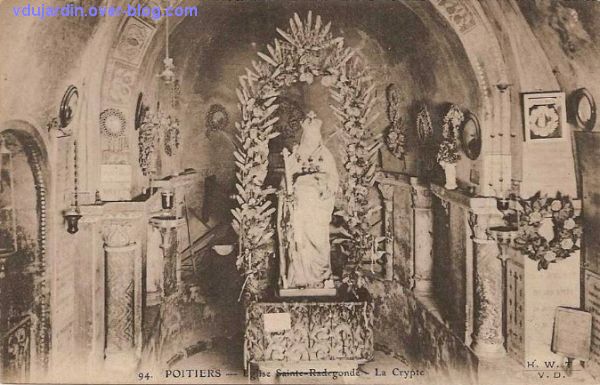

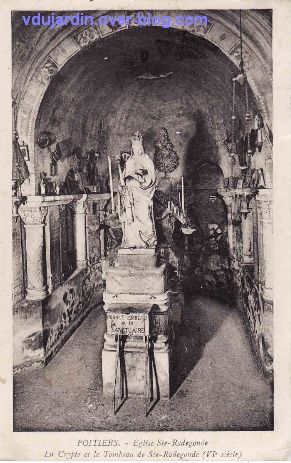

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire).

Il s’agit d’une statue en marbre blanc, réalisée par le sculpteur parisien Nicolas Legendre. Radegonde est représentée vêtue d’un manteau fleurdelisé, avec un sceptre et un livre ouvert (représentation fréquente pour Radegonde, qui avait fait des études au palais royal après son rapt par Clotaire). En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

En 1649, Anne d’Autriche était entrée dans la confrérie de Sainte-Radegonde, puis venue se recueillir sur place en 1651. A cette occasion, elle avait commandé un autel et cette statue [voir article de Grégory Vouhé, en fin d’article, qui précise la date de la statue, 1653, et non 1658 comme il apparaît dans de nombreux articles].

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés…

Radegonde, comme je vous l’ai déjà dit, a fait l’objet de nombreuses dévotions et pèlerinages… La statue d’Anne d’Autriche en sainte Radegonde a beaucoup bougé dans la crypte, mais sur les cartes postales anciennes, elle est souvent devant le tombeau, entourée de feuillages dorés… Elle encourage les dons…

Elle encourage les dons… … est mise en avant…

… est mise en avant… …même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains…

…même pour la restauration du tombeau et des vitraux, ici, on dirait qu’on lui a ajouté un calice entre les mains…

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Goethe est représenté ici déjà âgé, et donc pas lorsqu’il était étudiant à Strasbourg.

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

Sur le socle du buste est gravée une inscription difficile à lire. D’après le dictionnaire historique des rues de Strasbourg, il s’agit d’une citation de Faust de Goethe : « Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen » (la trace de mes jours terrestres ne saurait disparaître au fil des millénaires).

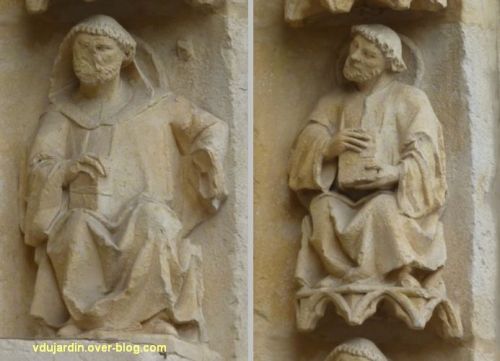

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu…

Enfin, certains, vers le centre, ne lisent pas, se rongent les ongles et ont le crâne fendu… D’autres semblent captivés par leur livre…

D’autres semblent captivés par leur livre… Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…

Une dernière petite vue prise par dessus, pour voir les pages de ces livres…