Pour vous annoncer la quatorzième nuit européenne de la chauve-souris qui aura lieu samedi prochain, 29 août 2009 (programme auprès des associations de défense de la nature), j’ai choisi de vous montrer cette très belle chauve-souris qui étend ses ailes sur toute la surface du quatrième écoinçon des stalles nord de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers.

Pour vous annoncer la quatorzième nuit européenne de la chauve-souris qui aura lieu samedi prochain, 29 août 2009 (programme auprès des associations de défense de la nature), j’ai choisi de vous montrer cette très belle chauve-souris qui étend ses ailes sur toute la surface du quatrième écoinçon des stalles nord de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers.

Admirez la finesse du travail, le détail du corps, des pattes, mais aussi des membranes… des oreilles etc. Un travail tout en finesse, bravo à l’artiste du 13e siècle !

Photographie remplacée en septembre 1914 et carte postale ancienne d’après un cliché de Jules Robuchon.

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

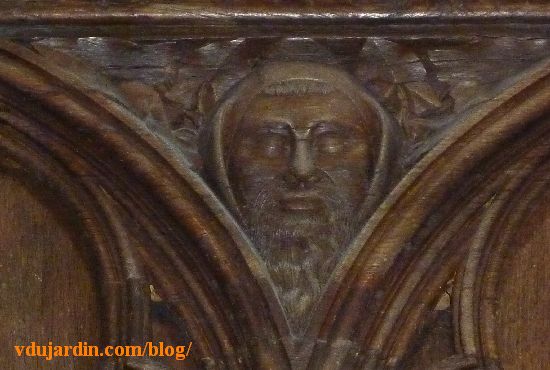

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

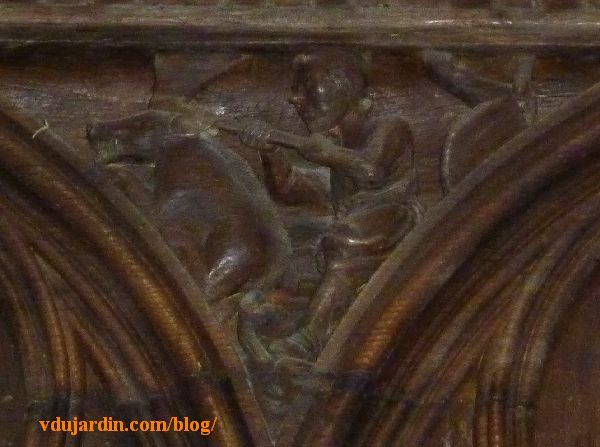

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

Il y a

Il y a  Si Digne-les-Bains a été fondée à l’époque romaine et est mentionnée en 78 par Pline l’Ancien (Dinia, capitale des Bodiontici)… la ville a subi de nombreux dommages au fil des siècles, il ne reste rien de la splendeur de ses thermes romains, les guerres de religion ont fait des ravages, puis le soucis de » modernité » du 19e siècle, sans compter le bombardement américain du 16 août 1944… Le rempart de la ville haute, autour de l’ancien château devenu prison, reste lisible dans le bâti et la forme des rues, mais guère au-delà.

Si Digne-les-Bains a été fondée à l’époque romaine et est mentionnée en 78 par Pline l’Ancien (Dinia, capitale des Bodiontici)… la ville a subi de nombreux dommages au fil des siècles, il ne reste rien de la splendeur de ses thermes romains, les guerres de religion ont fait des ravages, puis le soucis de » modernité » du 19e siècle, sans compter le bombardement américain du 16 août 1944… Le rempart de la ville haute, autour de l’ancien château devenu prison, reste lisible dans le bâti et la forme des rues, mais guère au-delà. À l’extrême fin du 15e siècle, la cathédrale est déplacée du bourg de la vallée (actuelle église Notre-Dame) vers la ville haute, mais l’actuelle cathédrale Saint-Jérôme a été en grande partie reconstruite au 19e siècle et est encore en cours de travaux. la ville est plutôt morte sur le plan commercial, de nombreuses boutiques sont fermées (même la mercerie, pour cause de retraite, dit le panonceau), nous n’avons même pas croisé de curistes…

À l’extrême fin du 15e siècle, la cathédrale est déplacée du bourg de la vallée (actuelle église Notre-Dame) vers la ville haute, mais l’actuelle cathédrale Saint-Jérôme a été en grande partie reconstruite au 19e siècle et est encore en cours de travaux. la ville est plutôt morte sur le plan commercial, de nombreuses boutiques sont fermées (même la mercerie, pour cause de retraite, dit le panonceau), nous n’avons même pas croisé de curistes… Si vous passez par là (mais passe-t-on à Digne-les-Bains ?), jetez quand même un coup d’œil à l’ancienne cathédrale devenue église Notre-Dame-du-Bourg (quand même classée sur la première liste de monuments historiques de 1840) et visitez la crypte si possible (fermée aux heures où je fus libre)…

Si vous passez par là (mais passe-t-on à Digne-les-Bains ?), jetez quand même un coup d’œil à l’ancienne cathédrale devenue église Notre-Dame-du-Bourg (quand même classée sur la première liste de monuments historiques de 1840) et visitez la crypte si possible (fermée aux heures où je fus libre)… Et aussi à la fontaine monumentale, pas très loin, inscrite monument historique en 1927, qui date du 19e siècle.

Et aussi à la fontaine monumentale, pas très loin, inscrite monument historique en 1927, qui date du 19e siècle. Avant le

Avant le  En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les

En dehors de la pause sur la plage du centre-ville le matin et des minimes l’après-midi, nous avons (re)visité les  La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)…

La tour de la lanterne (12e et surtout 15e siècle, sans compter la prison jusqu’au 19e siècle)… … à visiter surtout pour ses graffiti…

… à visiter surtout pour ses graffiti… … et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte.

… et ses vues imprenables, ici les bateaux en train de sortir du chenal alors que la marée remonte. Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas…

Et encore une petite vue depuis une meurtrière de la tour Saint-Nicolas… Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la

Maintenant, la tour de la chaîne (14e siècle bien remanié), la voici vue depuis la tour de la lanterne, derrière, la tour Saint-Nicolas. C’est dans cette tour que se trouve l’exposition sur la  La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux.

La tour Saint-Nicolas (construite à partir du milieu du 14e siècle) devrait faire honte au centre des monuments nationaux pour sa muséographie d’un autre âge, jamais rénovée malgré des milliers d’entrées annuelles sur le site. Elle est construite sur une système de pieux. La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie.

La vue dans le sens de l’entrée vers le port est encore plus jolie. Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès.

Et au fond, depuis la tour Saint-Nicolas, l’aquarium, le musée maritime (dans le gros bateau) et l’espace encan, ancienne criée reconvertie en lieu de congrès. Alors,

Alors,  Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le

Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le  Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ?

Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ? Dimanche dernier, déluge sur Angoulême… Parfaitement en accord avec l’exposition

Dimanche dernier, déluge sur Angoulême… Parfaitement en accord avec l’exposition  Après un déjeuner en centre-ville et une nouvelle douche sous la pluie drue, direction la

Après un déjeuner en centre-ville et une nouvelle douche sous la pluie drue, direction la  Traversée de la passerelle sur la Charente et direction l’ancien bâtiment, créé par Castro et qui a très mal vieilli ces dernières années. Désolée pour la photo, prise depuis la passerelle… Pas de halte à la fusée Tintin, car la ville paye des droits pour un projet qui ne verra jamais le jour : construire une reconstitution de la fusée de On a marché sur la lune… qui a failli atterrir sur cette île, puis sur l’ancienne poudrière (au sens propre) toujours prête à exploser, pleine de déchets toxiques enterrés. Le bâtiment Castro se voit à peine, mais ce n’est pas plus mal. A 4h de l’après-midi, il faisait bien sombre. Ici, trois expositions, sans compter le resto (fermé le dimanche), un espace web et la médiathèque BD. Parmi les expos, une sur l’art postal, une sur les auteurs de la maison des auteurs, et une plus importante, sur Dupuy et Berberian, qui ont reçu en 2008 le grand prix de la ville d’Angoulême à l’occasion du dernier festival de la BD (tous les liens des BD que j’ai lues à retrouver sur la

Traversée de la passerelle sur la Charente et direction l’ancien bâtiment, créé par Castro et qui a très mal vieilli ces dernières années. Désolée pour la photo, prise depuis la passerelle… Pas de halte à la fusée Tintin, car la ville paye des droits pour un projet qui ne verra jamais le jour : construire une reconstitution de la fusée de On a marché sur la lune… qui a failli atterrir sur cette île, puis sur l’ancienne poudrière (au sens propre) toujours prête à exploser, pleine de déchets toxiques enterrés. Le bâtiment Castro se voit à peine, mais ce n’est pas plus mal. A 4h de l’après-midi, il faisait bien sombre. Ici, trois expositions, sans compter le resto (fermé le dimanche), un espace web et la médiathèque BD. Parmi les expos, une sur l’art postal, une sur les auteurs de la maison des auteurs, et une plus importante, sur Dupuy et Berberian, qui ont reçu en 2008 le grand prix de la ville d’Angoulême à l’occasion du dernier festival de la BD (tous les liens des BD que j’ai lues à retrouver sur la  D’importants travaux de fortifications et de modifications ont lieu au 16e siècle à Bayonne. En 1572, le roi de France Charles IX confie à l’ingénieur Louis de Foix le déplacement de l’embouchure de l’Adour de Vieux-Boucau à Bayonne, les travaux durent jusqu’en 1578, ce qui est assez court vu l’importance des travaux.

D’importants travaux de fortifications et de modifications ont lieu au 16e siècle à Bayonne. En 1572, le roi de France Charles IX confie à l’ingénieur Louis de Foix le déplacement de l’embouchure de l’Adour de Vieux-Boucau à Bayonne, les travaux durent jusqu’en 1578, ce qui est assez court vu l’importance des travaux. Les rives de la Nive sont aussi sympathiques.

Les rives de la Nive sont aussi sympathiques. En 1862, la ville décide de se doter de nouvelles halles, à structure métallique, à l’emplacement de plusieurs maisons. Elles furent inaugurées en 1864. Mais ce ne sont pas celles que l’on voit aujourd’hui : son toit s’effondra sous le poids de la neige en janvier 1945. Un marché-parking fut construit à cet emplacement en 1963 (il ressemblait à l’horrible marché couvert de Poitiers qui a lui aussi remplacé d’anciennes halles métalliques).

En 1862, la ville décide de se doter de nouvelles halles, à structure métallique, à l’emplacement de plusieurs maisons. Elles furent inaugurées en 1864. Mais ce ne sont pas celles que l’on voit aujourd’hui : son toit s’effondra sous le poids de la neige en janvier 1945. Un marché-parking fut construit à cet emplacement en 1963 (il ressemblait à l’horrible marché couvert de Poitiers qui a lui aussi remplacé d’anciennes halles métalliques). Le bâtiment que vous voyez sur la photo est une reconstitution de 1994 de nouvelles halles métalliques… De plus prêt, vous voyez mieux qu’elle est neuve ou presque.

Le bâtiment que vous voyez sur la photo est une reconstitution de 1994 de nouvelles halles métalliques… De plus prêt, vous voyez mieux qu’elle est neuve ou presque. Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le

Hier soir, j’ai eu du mal à rentrer dans le spectacle (Le chandelier, d’après Musset) présenté par le  Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les

Heureusement, le nombreux public semblait apprécier la pièce de théâtre, et les autres nuits romanes auxquelles j’ai assisté remplissaient parfaitement leur objectif, faire découvrir un édifice ou la civilisation romane, assister à un spectacle de qualité et partager un instant convivial agréable. Pour celles que j’ai vues, pour celles dont on m’a parlé, les  Week-end et presque vacances avec un ami, samedi à La Rochelle et ce dimanche sous la pluie à Angoulême… (un mois de pluie sur la journée, vient de dire la météo) et pas d’article sur Poitiers ce midi, j’avais oublié de le programmer. Avant de charger les images que j’ai prises pour vous faire les visites virtuelles, voici deux découvertes à La Rochelle.

Week-end et presque vacances avec un ami, samedi à La Rochelle et ce dimanche sous la pluie à Angoulême… (un mois de pluie sur la journée, vient de dire la météo) et pas d’article sur Poitiers ce midi, j’avais oublié de le programmer. Avant de charger les images que j’ai prises pour vous faire les visites virtuelles, voici deux découvertes à La Rochelle. L’autre découverte, ce fut au Gabut (ici aussi, vu depuis la tour Saint-Nicolas), au retour vers la gare. L’atelier de

L’autre découverte, ce fut au Gabut (ici aussi, vu depuis la tour Saint-Nicolas), au retour vers la gare. L’atelier de  La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920.

La cathédrale Notre-Dame (ou Sainte-Marie) et son cloître sont classés monuments historiques depuis 1862… et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (78 édifices sont concernés) depuis 1998. Située à l’emplacement du castrum romain, la cathédrale romane a été détruite par un incendie en 1258. Reconstruite à la fin du 13e siècle pour le chœur (abside, chapelles rayonnantes et déambulatoire), le chantier se poursuit au 14e siècle dans la nef et le transept. La façade est refaite au 15e siècle. Un nouvel incendie en 1793 l’endommage sérieusement et elle subit d’importantes restaurations au 19e siècle… L’édifice que l’on voit maintenant est donc éclectique et plus néo-gothique que gothique… Les tours de la façade et leurs flèches (de toute façon, on manque de recul pour les photographier) datent des années 1873-1878… et sont dues à Émile Boeswillwad, un architecte disciple de Viollet-le-Duc ; la grande rosace date de la fin des années 1920. Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire.

Adossé au sud de la nef, le cloître est plus intéressant (enfin, je n’ai rien contre le néo-gothique)… mais en plein travaux de restauration. C’est l’un des plus grands cloîtres gothiques (13e-14e siècles) de France, mais il faudra revenir pour le visiter. Il sert aussi de dépôt lapidaire. Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862…

Quitte à visiter du néo-quelque chose (gothique en l’occurrence), autant aller voir l’église Saint-André, dans le Petit-Bayonne, au style plus homogène que la cathédrale. Elle a été construite grâce à un legs de 1846 par Hippolyte Durand, architecte diocésain, et Hippolyte Guichenné, architecte, entre 1856 et 1862… Aujourd’hui, je vous emmène à nouveau à proximité du

Aujourd’hui, je vous emmène à nouveau à proximité du  Quoi, vous ne le voyez pas ? Je vous ai mis une flèche, pourtant…

Quoi, vous ne le voyez pas ? Je vous ai mis une flèche, pourtant… Bon, d’accord, pas facile à voir. Le mieux est de passer sur l’autre rive du Clain, soit par le pont Saint-Cyprien, et revenir en arrière sur la promenade des cours, soit par le

Bon, d’accord, pas facile à voir. Le mieux est de passer sur l’autre rive du Clain, soit par le pont Saint-Cyprien, et revenir en arrière sur la promenade des cours, soit par le  De là, vous voyez beaucoup mieux l’ancien plongeoir… À quoi correspond-il ? Je vous invite à le découvrir sur le site du service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, qui vient de mettre en ligne un dossier sur les villas et un autre sur les guinguettes de la communauté d’agglomération de Poitiers, dossiers rédigés par Hélène Achard. Il vous faudra lire entièrement le dossier sur les guinguettes pour retrouver ce plongeoir…

De là, vous voyez beaucoup mieux l’ancien plongeoir… À quoi correspond-il ? Je vous invite à le découvrir sur le site du service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes, qui vient de mettre en ligne un dossier sur les villas et un autre sur les guinguettes de la communauté d’agglomération de Poitiers, dossiers rédigés par Hélène Achard. Il vous faudra lire entièrement le dossier sur les guinguettes pour retrouver ce plongeoir… L’occasion aussi de vous annoncer la parution d’un » beau livre « , Autour de Poitiers, les communes de l’agglomération, dans la collection des Images du patrimoine (n° 253), rédigé par mes collègues Thierry Allard, Geneviève Renaud-Romieux et Yannis Suire (152 pages, chez Geste éditions, 2009, 24 €, ISBN : 978-2-84561-556-4). Dans toutes les bonnes librairies… probablement sur commande. Pour en savoir plus, allez voir la présentation de l’ouvrage.

L’occasion aussi de vous annoncer la parution d’un » beau livre « , Autour de Poitiers, les communes de l’agglomération, dans la collection des Images du patrimoine (n° 253), rédigé par mes collègues Thierry Allard, Geneviève Renaud-Romieux et Yannis Suire (152 pages, chez Geste éditions, 2009, 24 €, ISBN : 978-2-84561-556-4). Dans toutes les bonnes librairies… probablement sur commande. Pour en savoir plus, allez voir la présentation de l’ouvrage.