Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Le monument aux morts de 1914-1918 à La Rochelle se situe tout au bout du mail (on l’aperçoit au fond sur cette photo), il est sans doute plus sympathique de passer sur le front de mer plutôt que de parcourir cette allée pour le rejoindre…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Il est composé de grandes stèles sur lesquelles sont inscrites, sur la face principale, le nom des victimes de la guerre 1914-1918, et au centre se dresse un massif soldat en bronze…

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Le monument est peut-être moins impressionnant comme ça, de trois quarts. Un banc court à l’intérieur, tout autour des stèles (encore faut-il que les anciens combattants ne soient pas trop invalides pour monter les marches pour pouvoir assister aux cérémonies).

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur ce site.

Sur la terrasse (le rebord vertical sous la sculpture) gauche, la signature de l’artiste et la date, » / 1920″. Joachim Costa (Lézignan-Corbières, 1888 – Narbonne, 1971) a présenté cette œuvre en plâtre au salon des artistes français en 1920 (sous le n° 2982), puis un tirage en bronze (celui-ci?) au salon d’automne en 1921 sous le n° 536. Le monument aux morts de La Rochelle a été inauguré le 19 novembre 1922. Vous pouvez découvrir ses œuvres sur ce site.

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du maréchal Joffre à Paris). Je n’ai pas trouvé la signature des architectes, Jean Béraud (Talmont-Saint-Hilaire, 1882-1954) et Charles François Bunel (Étampes, 1848 – 1926), architecte départemental de la Charente-Maritime. Jean Béraud et Joachim Costa, avec le même fondeur Alexis Rudier, ont réalisé un monument aux morts assez similaire (mais la canne est dans la main droite au lieu de la main gauche du soldat) pour Pézenas, dans l’Hérault. Une autre variante de ce soladat se trouve dans la ville natale de Joachim Costa, Lézignan-Corbières, dans l’Aude.

Et sur la droite de la terrasse, la marque du fondeur, « Alexis Rudier / Fondeur Paris » (dont je vous ai déjà parlé pour le monument du maréchal Joffre à Paris). Je n’ai pas trouvé la signature des architectes, Jean Béraud (Talmont-Saint-Hilaire, 1882-1954) et Charles François Bunel (Étampes, 1848 – 1926), architecte départemental de la Charente-Maritime. Jean Béraud et Joachim Costa, avec le même fondeur Alexis Rudier, ont réalisé un monument aux morts assez similaire (mais la canne est dans la main droite au lieu de la main gauche du soldat) pour Pézenas, dans l’Hérault. Une autre variante de ce soladat se trouve dans la ville natale de Joachim Costa, Lézignan-Corbières, dans l’Aude.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

Le soldat de La Rochelle se tient debout. Il est vêtu de la lourde tenue d’hiver du poilu.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De côté, on voit mieux sa main gauche appuyée sur une canne autour de laquelle s’enroule un serpent.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

De l’autre côté, il a simplement la main de long du corps.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

Son visage est assez inexpressif. Il porte un casque.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

De dos, on voit peut-être mieux le serpent enroulé autour de la canne.

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le soldat est debout sur un socle de bronze lui-même posé sur un socle en calcaire. Sur ce dernier sont inscrits les textes suivants, à gauche » Aux veuves / victimes des guerres « , au centre » Aux Rochellais / morts pour la France / en défendant le droit / et la liberté du monde » et à droite » Aux orphelins / victimes des guerres « . Sur le bronze sous les pieds du soldat : » cux de la grande guerre / 1914 – 1918 « .

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Le socle de bronze porte aussi deux reliefs. Sur celui de gauche, quatre soldats (les têtes) semblent discuter dans le froid, deux d’entre eux fument la pipe.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Quatre autres soldats sur le relief de droite, aussi avec la pipe pour deux d’entre eux.

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

Sur les côtés, les noms des victimes des conflits suivants…

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

… et une petite niche avec des cendres des fours crématoires.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Et pour terminer, une vue du dos du monument, tout nu, avec juste la lumière qui filtre entre les stèles.

Toutes ces photographies datent du 25 juin 2011.

Il est l’œuvre de

Il est l’œuvre de  Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″.

Sur la base du socle, un plaque de bronze avec cette inscription : » Le régiment des mobiles de la Charente représentés par les / survivants de son ancien état-major a perpétué le souvenir des journées / de Chambon, Ste Marie, St Julien, Mont Chevis, Béthancourt / par des pierres tombales confiées aux braves habitants de ces localités / 1870 1890″. Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

Au pied de l’obélisque est assise une femme portant un voile de veuve. Les seins dénudés (on voit mieux sur la dernière photographie) mais portant une cuirasse, elle peut être identifiée à une allégorie de la République vaincue (voir Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…).

Elle enfonce à deux mains une grande épée dans le sol, près du bouclier encadré de branches de chêne (signe de force et de vigueur, la revanche est en vue…). Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871.

Sous le pommeau de l’épée est sculptée une croix de Lorraine, en souvenir de l’Alsace-Moselle perdues en 1871. Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de

Je vous ai montré il y a quelques semaines le monument aux morts de  Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)…

Il est signé d’Eugène Bénet (« Eug. Bénet » ici sur la terrasse, la partie verticale qui sépare la statue du socle)… …est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données

…est une oeuvre qui figurait au catalogue des monuments aux morts d’Antoine Durenne (au moins pour 1921, sous le n° 5, comme on peut le voir dans la base de données  Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent…

Il a le pied droit légèrement surélevé, le manteau semble voler au vent… Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire.

Il tient le plus haut possible les symboles de la victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son barda, dont le masque à gaz bien visible ici, et ses médailles…

Le monument aux morts de Civray se trouve devant

Le monument aux morts de Civray se trouve devant  Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire.

Il brandit de la main droite une couronne de laurier et une palme, symboles de victoire. Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles…

Moustachu, il porte le casque de Poilu (créé en 1915 pour remplacer l’ancien casque qui était plus dangereux que protecteur face aux éclats d’obus), porte son bardat et ses médailles… De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin.

De dos, on voit mieux le fusil qu’il tient de la main gauche, derrière lui, comme s’il n’en avait plus besoin. Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme).

Vu sous cet angle et à contre-jour, on voit bien la force qui se dégage de cette statue, avec la diagonale formée par le bras et le trophée (couronne et palme). La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières.

La jambe droite en avant et un peu surélevée sur le socle renforce cette idée d’envol et de victoire… Au passage, vous voyez les bandes molletières. Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ».

Ah, et pour finir, la signature « Eug[ène] Bénet ». Comme pour la

Comme pour la  Voici donc de plus près la signature du sculpteur

Voici donc de plus près la signature du sculpteur  La Victoire domine le monument.

La Victoire domine le monument. Un détail de face aussi du soldat…

Un détail de face aussi du soldat… Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat.

Avec les visages côté à côte, on voit mieux le traitement de la Victoire, visage figé de l’allégorie, et le visage beaucoup plus expressif du soldat. Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre.

Aux pieds du soldat (remarquez ses chaussures et les bandes molletières), un autre casque (le soldat a le sien sur la tête), témoin discret de la tuerie de la guerre. Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril).

Et pour finir, voici une image de dos, depuis le sentier qui descend vers la gare, avec les feuilles d’arbre qui sortent juste (la photographie date de début avril). Le monument aux morts de Ligugé est situé près de

Le monument aux morts de Ligugé est situé près de  Pas de difficulté pour identifier le sculpteur, il a signé sur le devant de la terrasse (la partie verticale du socle) : il s’agit d' »A[lbert] Désoulières, sculpteur architecte, Poitiers ». Entrepreneur de travaux funéraires à Poitiers (3 rue du Pont-Neuf, d’après les annuaires, directeur de l’atelier dit Saint-Savin, qui a réalisé de nombreuses oeuvres pour les églises du département de la Vienne notamment), il s’est engouffré dans les années 1920 sur le créneau alors très porteur (et rémunérateur) des monuments aux morts. Il se qualifie alors de « architecte-sculpteur », comme ici. En plus de celui de Ligugé, il réalise (liste non exhaustive) dans la Vienne, par ordre alphabétique de communes, les monuments aux morts de

Pas de difficulté pour identifier le sculpteur, il a signé sur le devant de la terrasse (la partie verticale du socle) : il s’agit d' »A[lbert] Désoulières, sculpteur architecte, Poitiers ». Entrepreneur de travaux funéraires à Poitiers (3 rue du Pont-Neuf, d’après les annuaires, directeur de l’atelier dit Saint-Savin, qui a réalisé de nombreuses oeuvres pour les églises du département de la Vienne notamment), il s’est engouffré dans les années 1920 sur le créneau alors très porteur (et rémunérateur) des monuments aux morts. Il se qualifie alors de « architecte-sculpteur », comme ici. En plus de celui de Ligugé, il réalise (liste non exhaustive) dans la Vienne, par ordre alphabétique de communes, les monuments aux morts de  Revenons donc à Ligugé. Devant une haute stèle avec une couronne végétale (pour les symboles, vous pouvez voir par exemple monuments aux morts portant des allégories de la République en Poitou-Charentes dans le

Revenons donc à Ligugé. Devant une haute stèle avec une couronne végétale (pour les symboles, vous pouvez voir par exemple monuments aux morts portant des allégories de la République en Poitou-Charentes dans le  Moustachu, il porte un casque de Poilu et une vareuse de soldat fermée par une grosse ceinture. Sur sa poitrine sont accrochées ses décorations militaires (la croix de guerre, apparemment). Deux sacoches sont accrochées à des lanières de cuir (des bretelles de suspension), serrées par la bandoulière de son fusil (pas visible ici).

Moustachu, il porte un casque de Poilu et une vareuse de soldat fermée par une grosse ceinture. Sur sa poitrine sont accrochées ses décorations militaires (la croix de guerre, apparemment). Deux sacoches sont accrochées à des lanières de cuir (des bretelles de suspension), serrées par la bandoulière de son fusil (pas visible ici). Si on tourne, on voit maintenant son fusil dans le dos et une épée au côté gauche, ainsi qu’une ceinture à laquelle sont attachées deux sacoches.

Si on tourne, on voit maintenant son fusil dans le dos et une épée au côté gauche, ainsi qu’une ceinture à laquelle sont attachées deux sacoches. Le sculpteur a soigné les détails, comme ici, le cloutage des chaussures…

Le sculpteur a soigné les détails, comme ici, le cloutage des chaussures… Allez, une dernière petite vue, avec le soldat qui semble jouer à cache-cache derrière la stèle… un réflexe tristement acquis dans les tranchées?

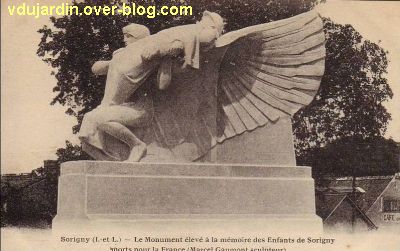

Allez, une dernière petite vue, avec le soldat qui semble jouer à cache-cache derrière la stèle… un réflexe tristement acquis dans les tranchées? Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des

Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870 à Tours, dont le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel-Armand dit Marcel Gaumont (1880 -1962), élève de François Sicard (voir ici à propos des  En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le

En cherchant des œuvres de Marcel Gaumont pour compléter cet article, j’ai vu qu’il y avait un micmac sur son lieu de naissance. Pourtant, je sais bien qu’il ne faut pas faire confiance à ce qui est écrit partout… et même sur le  Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des

Marcel Gaumont a réalisé une œuvre importante, qui comprend des  Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur

Sur le thème des Victoires et autres allégories de la République, je vous invite à (re)lire ces articles sur  Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du

Quelques jours après la célébration de la fin de la guerre de 1870 (voir sur ce sujet mon article de l’année dernière, à propos du  …il est maintenant, d’après le

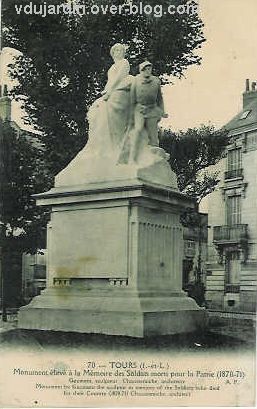

…il est maintenant, d’après le  Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire

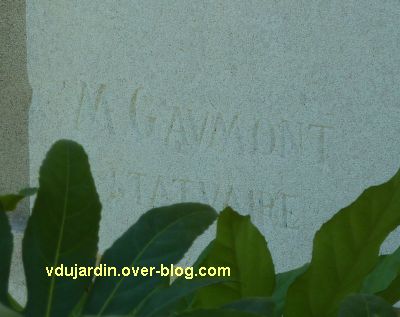

Conçu par l’architecte Bernard Chaussemiche, architecte qui à Tours réalisa aussi la façade du lycée Balzac vers 1900 et un immeuble situé 41et 41bis boulevard Heurteloup, à retrouver dans les dossiers établis par l’inventaire  Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle.

Le groupe sculpté est l’œuvre de Marcel Gaumont (1880-1962), dont la signature est porté en bas à gauche au dos du socle. De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche…

De face, on voit une femme, allégorie probable de la République, et un soldat debout, un peu penché en avant, poing serré, comme attendant une revanche… Mais si vous contournez le monument…,

Mais si vous contournez le monument…, … vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument.

… vous découvrirez un soldat mort, qui n’est pas mentionné dans les descriptions du monument. Il gît au sol, dans une position désarticulée.

Il gît au sol, dans une position désarticulée. Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ».

Sur la face principale, la dédicace est la suivante : « à la / mémoire / des officiers et soldats / du 88e régiment de mobiles / d’Indre-et-Loire / morts / pour la patrie / 1870-1871 ». Après la

Après la  Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue…

Quelques femmes ont réussi à s’introduire dans ce flux de soldat. Au centre en haut, un couple enlacé s’embrasse avec fougue… …alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres.

…alors que tout en bas, les retrouvailles de cet autre couple sont plus sobres. Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des

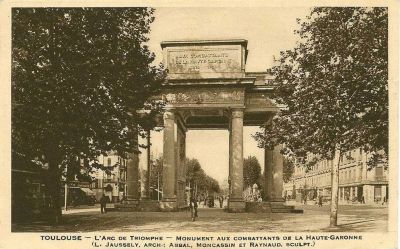

Sur le piédroit gauche, la Victoire, très différente des  Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés.

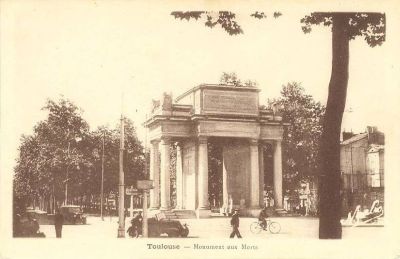

Sur les cartes postales anciennes, la Victoire est soigneusement cachée. Sur la première que je vous ai sélectionné, fait rare, l’ensemble des artistes qui sont intervenus sont signalés. La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même.

La seconde est celle que j’ai trouvé où l’on devine le mieux le relief les sculptures de Raynaud… mais la partie 1918, pas la Victoire. Vous jugerez vous-même. Après la

Après la  Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles.

Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles. Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.

Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.