En abordant l’autel des apôtres de l’église Saint-Jean-de-Montierneuf à Poitiers, je vous avais promis de vous monter la dédicace de l’autel majeur, aujourd’hui plaquée sur le mur nord et protégée par une vitre, désolée pour les reflets… mais l’inscription est assez claire.

En abordant l’autel des apôtres de l’église Saint-Jean-de-Montierneuf à Poitiers, je vous avais promis de vous monter la dédicace de l’autel majeur, aujourd’hui plaquée sur le mur nord et protégée par une vitre, désolée pour les reflets… mais l’inscription est assez claire.

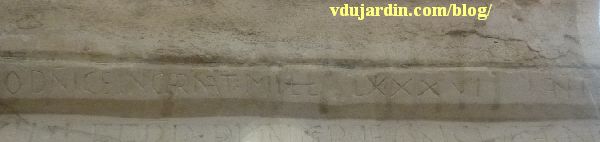

Sur ce détail, vous voyez clairement Mille(simo) LXVI (1086), date de la mort de Guy Geoffroy Guillaume, comte de Poitou (sous le nom de Guillaume VI) et duc d’Aquitaine (sous le nom de Guillaume VIII), fondateur du monastère (revoir son cénotaphe) et arrière grand-père d’Aliénor d’Aquitaine, qui avait été condamné à fonder ce monastère suite à ses frasques amoureuses… Les fouilles et études du bâti récentes montrent que l’établissement existait probablement avant la fondation, mais celle-ci s’est accompagnée de dons de terres et donc de revenus… La transcription et sa traduction sont publiées dans le Corpus des inscriptions de la France médiévale, tome I-1 : Ville de Poitiers, sous la direction de Robert Favreau, Jean Michaud et Edmond-René Labande, 1974, p. 82-85:

ANNO DOMINI INCARNATIONIS MILLESIMO LXXXVI ANTE INFRA SCRIPTUM VERO ANNO X / GAUFREDUS DUX AQUITANORUM [HUIUSJ l[oJc[i] / FUNDATOR MORITUR V [an]NO / ORDINACIONIS GUIDONIS PRIMI ABBATIS [quem et ipse post V an]NOS SEQUITUR.

L’an de l’incarnation du Seigneur 1086, c’est-à-dire dix ans avant l’inscription ci-dessous, Geoffroy, duc des Aquitains, fondateur de ce monastère, est mort, la cinquième année de l’institution de Guy comme premier abbé, lequel le suivit cinq ans plus tard.

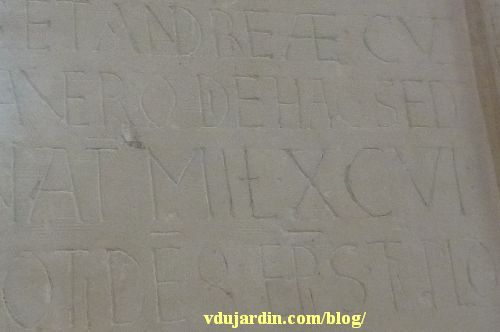

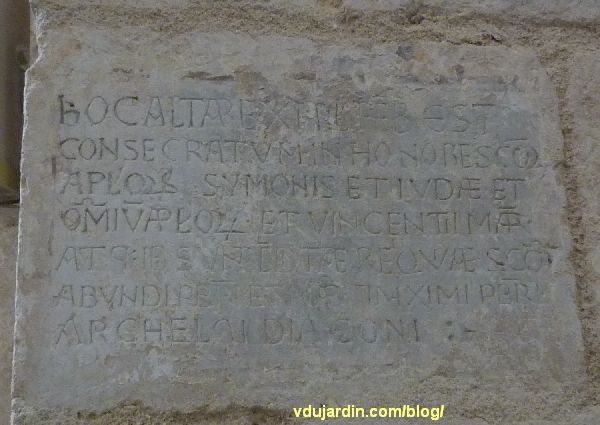

L’inscription principale mentionne la dédicace proprement dite par Urbain II, en 1096, au cours de sa grande « tournée de propagande »: après l’appel à la croisade au concile de Clermont en novembre 1095, pour rallier les grands seigneurs, et les fonds nécessaires, quoi de mieux que de faire comme nos élus maintenant? Au lieu d’aller serrer les mains sur les marchés ou « d’inaugurer les chrysanthèmes », il a fait une tournée d’inaugurations d’églises (… oups, de consécrations d’autel), dont la construction pouvait être terminée depuis quelques années ou alors être encore en plein chantier de construction! Urbain II connaissait Guy Geoffroy Guillaume, puisqu’il était grand prieur de Cluny, sous le nom de Eudes de Châtillon, lors de la fondation de l’église Saint-Jean-de-Montierneuf comme dépendance de Cluny. La dédicace parle ici des reliques, du pape Urbain II… mais pas du duc d’Aquitaine de l’époque, Guillaume VII, comte de Poitou et duc d’Aquitaine sous le nom de Guillaume IX, dit Guillaume-le-Troubadour, fils du précédent et grand-père d’Aliénor d’Aquitaine! Voici le texte principal (Corpus etc., ibid.), à lire en ayant en tête qu’il s’agit d’un texte de propagande… J’ai centré la photographie sur la date, MI

L’inscription principale mentionne la dédicace proprement dite par Urbain II, en 1096, au cours de sa grande « tournée de propagande »: après l’appel à la croisade au concile de Clermont en novembre 1095, pour rallier les grands seigneurs, et les fonds nécessaires, quoi de mieux que de faire comme nos élus maintenant? Au lieu d’aller serrer les mains sur les marchés ou « d’inaugurer les chrysanthèmes », il a fait une tournée d’inaugurations d’églises (… oups, de consécrations d’autel), dont la construction pouvait être terminée depuis quelques années ou alors être encore en plein chantier de construction! Urbain II connaissait Guy Geoffroy Guillaume, puisqu’il était grand prieur de Cluny, sous le nom de Eudes de Châtillon, lors de la fondation de l’église Saint-Jean-de-Montierneuf comme dépendance de Cluny. La dédicace parle ici des reliques, du pape Urbain II… mais pas du duc d’Aquitaine de l’époque, Guillaume VII, comte de Poitou et duc d’Aquitaine sous le nom de Guillaume IX, dit Guillaume-le-Troubadour, fils du précédent et grand-père d’Aliénor d’Aquitaine! Voici le texte principal (Corpus etc., ibid.), à lire en ayant en tête qu’il s’agit d’un texte de propagande… J’ai centré la photographie sur la date, MIL XLVI.

IN HONORE DEI GE/NITRICIS ET BEATORUM APOSTOLORUM IOHANNIS ET ANDREAE. Cu/lUS RELIQUIAE CONDITAE IBIDEM SUNT ; IPSA VERO DIE HAC. SED / LONGE POST. ANNO DOMINICAE INCARNATIONS MILLESIMO XCVU PAPA URBANUS. II. CUM TRIBUS ARCHIEPISCOP1S TOTIDEMQUE EPISCOPIS. TEMPLO / IN HONORE EORUMDEMQUE VENERABILITER DEDICATO. HOC ALTARE IN HO/NORE BEATORUM MARTYRUM. STEPHANI PROTHOMARTYRIS. LAURENTII. VlNCENTII. CRI/SANTI. Et DARIAE. VENERABl[HTER] CONSECRAVIT. IN QUO ET EORUM / RELIQUIAS. POSUIT. A[men].

Le 11 des calendes de février, l’autel majeur fut consacré en l’honneur de la Mère de Dieu et des saints apôtres Jean et André dont les reliques y ont été déposées. Ce même jour mais longtemps après, l’an de l’incarnation du Seigneur 1096, le pape Urbain II procéda avec vénération à la dédicace de ce temple en leur honneur, assisté de trois archevêques et d’autant d’évêques. Il consacra avec vénération cet autel en l’honneur des bienheureux martyrs Etienne, premier martyr, Laurent, Vincent, Chrysante et Darie, et y déposa leurs reliques. Amen.

Photographies de mars 2013.

[PS: j’avais programmé cet article depuis un moment… et ai souri dans l’édition du samedi 14 juin 2014 de Centre Presse: dans sa chronique, Môsieur Echo rapportait les propos d’un élu qui s’étonnait que le carton d’invitation au lancement des nuits romanes 2014 ne mentionne pas M. Macaire, président du Conseil régional, mais sa prédécesseur(e), « créatrice des nuits romanes »… Cela doit s’inscrire dans la logique de la dédicace d’Urbain II!].

Pour aller plus loin: voir le Corpus des inscriptions de la France médiévale, tome I-1 : Ville de Poitiers, sous la direction de Robert Favreau, Jean Michaud et Edmond-René Labande, 1974, pages 82-85 et l’article de Cécile Treffort, La mémoire d’un duc dans un écrin de pierre : le tombeau de Guy Geoffroy à Saint-Jean-de-Montierneuf de Poitiers, Cahiers de civilisation médiévale, 47e année (n° 187), juillet-septembre 2004, pages 249-270.

Sur Saint-Jean-de-Montierneuf à Poitiers, voir aussi:

le chevet sous la neige

le chevet sous la neige la façade : les remplois romans, le décor de 1643/1644

la façade : les remplois romans, le décor de 1643/1644 l’autel des apôtres

l’autel des apôtres- les bâtiments installés sur l’ancien cloître : Ensma puis rectorat et bâtiment abritant le cinéma le Dietrich et un projet de restaurant

le cénotaphe de Guillaume VIII d’Aquitaine

le cénotaphe de Guillaume VIII d’Aquitaine

En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière…

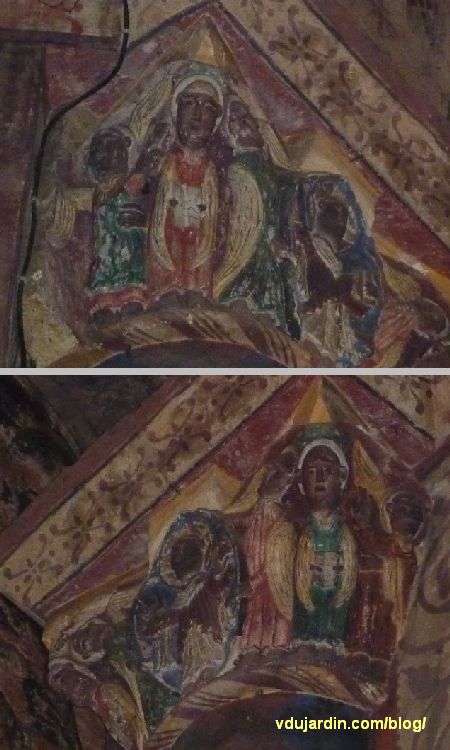

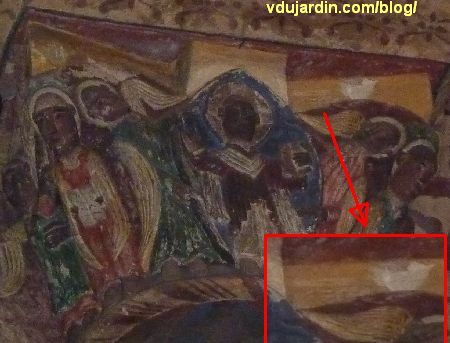

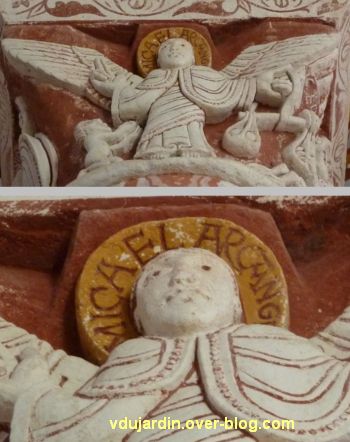

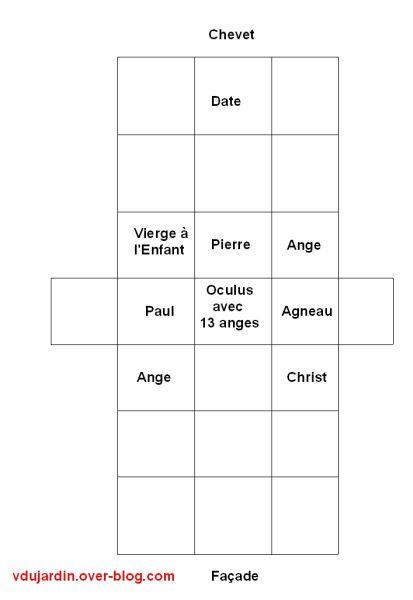

En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière… Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche.

Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche. La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés…

La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés… A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de

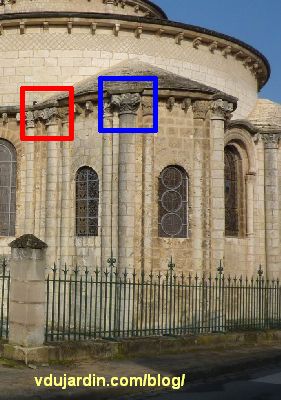

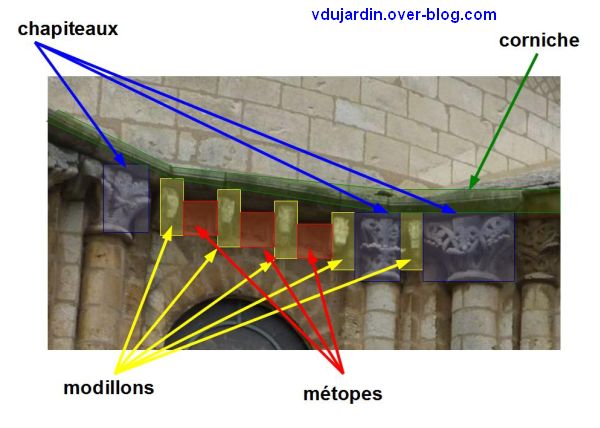

A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de  Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions

Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions

Sur ce chapiteau est porté le mot ALEACIS, un prénom féminin qui n’a jusqu’à présent, à ma connaissance, été rapporté à aucun personnage connu.

Sur ce chapiteau est porté le mot ALEACIS, un prénom féminin qui n’a jusqu’à présent, à ma connaissance, été rapporté à aucun personnage connu. Revenons au chevet de l’église Saint-Hilaire à Poitiers, sur le premier chapiteau de l’absidiole sud-est… Comment ça, vous ne voyez toujours pas?

Revenons au chevet de l’église Saint-Hilaire à Poitiers, sur le premier chapiteau de l’absidiole sud-est… Comment ça, vous ne voyez toujours pas? Et avec un coup de zoom, c’est mieux? Vous devez réussir à lire « VGO MONE / DARIVS « , Hugo étant trésorier… Je pense que peu de visiteurs de cette église l’ont repérée, même si elle a été publiée dans divers ouvrages plus ou moins pour le grand public et si elle est mentionnée dans la petite plaquette en vente pour les visiteurs dans l’édifice…

Et avec un coup de zoom, c’est mieux? Vous devez réussir à lire « VGO MONE / DARIVS « , Hugo étant trésorier… Je pense que peu de visiteurs de cette église l’ont repérée, même si elle a été publiée dans divers ouvrages plus ou moins pour le grand public et si elle est mentionnée dans la petite plaquette en vente pour les visiteurs dans l’édifice… Surtout que lorsque l’on regarde ce

Surtout que lorsque l’on regarde ce

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à

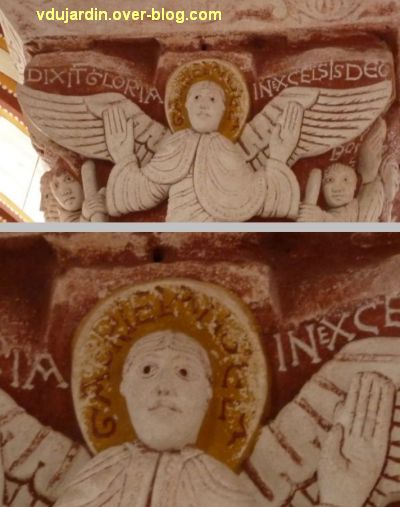

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprend sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Après le chapiteau consacré à  Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

Dans l’ordre de la Bible, la première face est la face nord, qui regarde vers le chœur. Elle ne porte pas une scène de l’Apocalypse mais la cinquième scène du programme sculpté consacrée à l’Enfance de Jésus. Il s’agit de l’annonce aux bergers, qui débordent sur les faces adjacentes. Leurs moutons (bizarrement figurés) sont poussés devant eux.

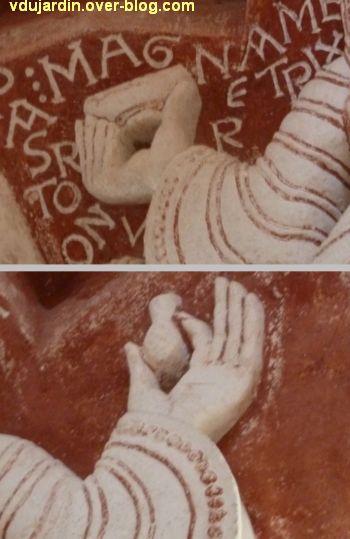

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur.

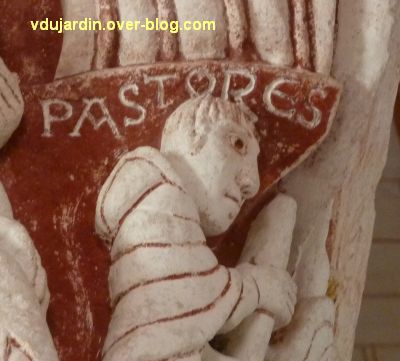

Débordant sur la face à droite se trouve un berger avec deux moutons. La légende déborde sur la face ouest du chapiteau : PASTOR BONUS, le bon pasteur. A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

A l’opposé, débordant en partie sur la face est du chapiteau, deux autres bergers (PASTORES).

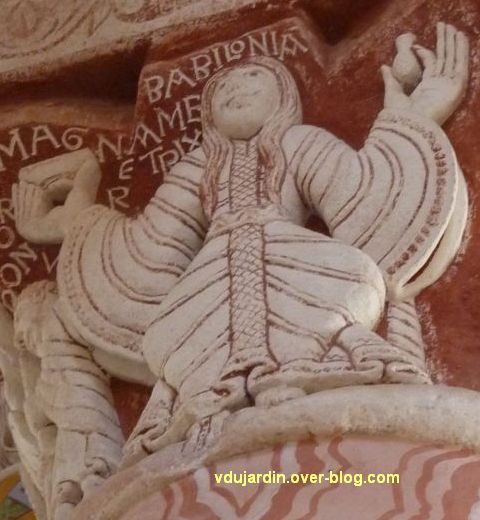

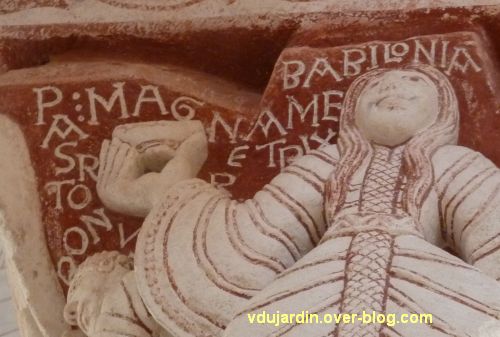

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre.

La scène centrale montre un homme assis, représenté de profil, la tête tournée vers le spectateur dans un air pensif, se tenant la tête de la main gauche. Là, l’identification n’est pas évidente, mais le texte associé donne la clef : « BABILONIA DESERTA » (Babylone maudite). Il s’agit d’un prophète qui médite devant la ruine de la Babylone terrestre. La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

La troisième scène se développe sur la face sud du chapiteau, tout en débordant assez largement à l’est. Il s’agit de la pesée des âmes.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum.

Elle tient dans ses mains une coupe (la coupe d’or pleine de l’abomination, dit l’Apocalypse) et un petit vase à parfum. L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprennent sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Je commence aujourd’hui par le chapiteau situé dans l’axe du chœur et qui présente quatre scènes consacrées à l’Enfance de Jésus. Une cinquième scène (l’Annonce aux bergers) se trouve sur un autre chapiteau, dominé par le thème de l’

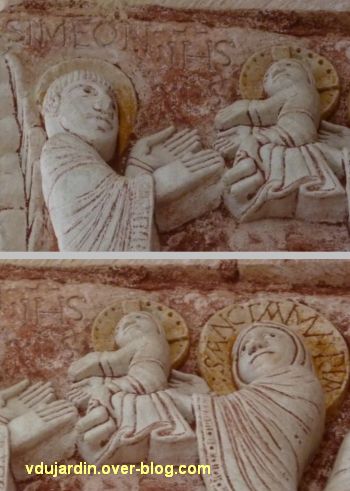

L’église collégiale Saint-Pierre, en ville haute de Chauvigny (Vienne) est célèbre notamment pour les chapiteaux du chœur, richement sculptés avec des repeints du 19e siècle… mais qui reprennent sans doute une partie des peintures romanes. La lutte du bien et du mal est omniprésente dans ce programme sculpté. Je commence aujourd’hui par le chapiteau situé dans l’axe du chœur et qui présente quatre scènes consacrées à l’Enfance de Jésus. Une cinquième scène (l’Annonce aux bergers) se trouve sur un autre chapiteau, dominé par le thème de l’ La première scène, dans l’ordre chronologique de l’histoire dans le Nouveau testament, se trouve non pas sur la face que l’on voit en regardant le chœur, mais sur la face sud. La scène est rapportée dans Luc 1, 26-38: l’archange Gabriel annonce à Marie qu’elle va donner naissance à Jésus, fils de Dieu.

La première scène, dans l’ordre chronologique de l’histoire dans le Nouveau testament, se trouve non pas sur la face que l’on voit en regardant le chœur, mais sur la face sud. La scène est rapportée dans Luc 1, 26-38: l’archange Gabriel annonce à Marie qu’elle va donner naissance à Jésus, fils de Dieu. Marie (identifiée par S. MARIA), à gauche, accueille la nouvelle les mains ouvertes, tandis que l’archange lui présente une croix.

Marie (identifiée par S. MARIA), à gauche, accueille la nouvelle les mains ouvertes, tandis que l’archange lui présente une croix.

Le Christ, à gauche, fait face au diable… que je trouve très réussi avec ses pattes arrières griffues, ses ailes et ses grandes dents.

Le Christ, à gauche, fait face au diable… que je trouve très réussi avec ses pattes arrières griffues, ses ailes et ses grandes dents. Le clocher-porche de l’église Saint-Porchaire à Poitiers, que je vous ai déjà présenté avec une série de

Le clocher-porche de l’église Saint-Porchaire à Poitiers, que je vous ai déjà présenté avec une série de  Il a été dévoilé il y a peu, le résultat est impressionnant, je vous en montrerai d’autres détails dans les prochaines semaines, et vous montre aujourd’hui des détails des chapiteaux du portail, dont la sculpture date de la fin du 11e siècle.

Il a été dévoilé il y a peu, le résultat est impressionnant, je vous en montrerai d’autres détails dans les prochaines semaines, et vous montre aujourd’hui des détails des chapiteaux du portail, dont la sculpture date de la fin du 11e siècle. A gauche, les deux chapiteaux portent des lions et des oiseaux buvant dans une coupe, un thème que je vous ai déjà présenté sur la façade de

A gauche, les deux chapiteaux portent des lions et des oiseaux buvant dans une coupe, un thème que je vous ai déjà présenté sur la façade de  Voici une autre vue prise de face…

Voici une autre vue prise de face… Et une vue de détail des lions du chapiteau interne, avec l’inscription LEO / NES (lions) de part et d’autre de l’arbre stylisé qui sépare les deux lions.

Et une vue de détail des lions du chapiteau interne, avec l’inscription LEO / NES (lions) de part et d’autre de l’arbre stylisé qui sépare les deux lions. De l’autre côté, sur le piédroit gauche, je vous ai déjà montré avant nettoyage

De l’autre côté, sur le piédroit gauche, je vous ai déjà montré avant nettoyage  Après nettoyage… voici l’ensemble, avec les lions dressés sur le chapiteau interne et Daniel dans la fosse aux lions sur le chapiteau externe.

Après nettoyage… voici l’ensemble, avec les lions dressés sur le chapiteau interne et Daniel dans la fosse aux lions sur le chapiteau externe.

Sur la droite, tout en haut, un ange est figuré tête vers le bas. Il tient par les cheveux le prophète Habaquq qui apporte à Daniel un pain rond et un autre objet. La représentation d’Habaquq dans la scène de Daniel dans la fosse aux lions se retrouve par exemple sur une chapiteau de la façade de l’église de Mons, en Charente ou sur le chapiteau déjà cité plus haut dans le chœur de l’église

Sur la droite, tout en haut, un ange est figuré tête vers le bas. Il tient par les cheveux le prophète Habaquq qui apporte à Daniel un pain rond et un autre objet. La représentation d’Habaquq dans la scène de Daniel dans la fosse aux lions se retrouve par exemple sur une chapiteau de la façade de l’église de Mons, en Charente ou sur le chapiteau déjà cité plus haut dans le chœur de l’église  À gauche se trouve un curieux monstre, avec un buste humain, un arrière-train de lion et une queue terminée par une tête de serpent.

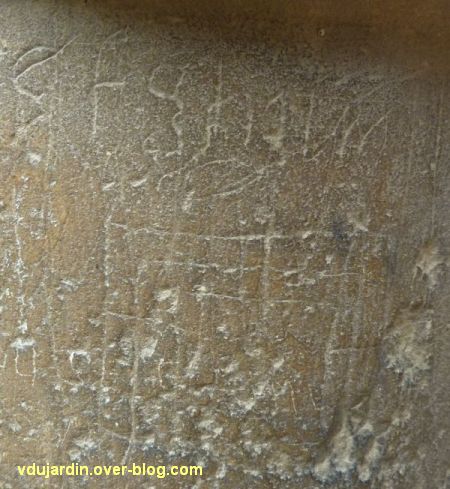

À gauche se trouve un curieux monstre, avec un buste humain, un arrière-train de lion et une queue terminée par une tête de serpent. J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son

J’ai longtemps hésité à vous monter ces graffitis, mais la multiplication de graffitis actuels qui les menacent m’incitent à vous les montrer avant qu’ils ne soient détruits… en espérant que la ville de Poitiers prendra conscience de l’importance de ceux-ci et leur offre une protection, ils sont actuellement dans le jardin qui sépare l’église Saint-Hilaire le Grand (revoir son  Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle.

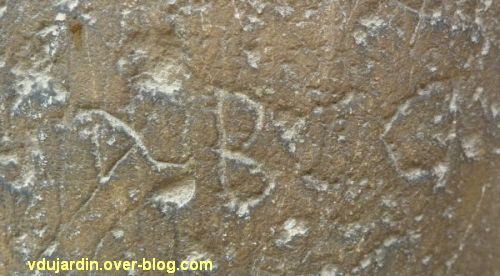

Sur la colonnette gauche est gravé le début d’un alphabet en minuscule, un tracé qui ressemble à un jeu de mérelle (ou jeu du moulin) et le début d’un alphabet en majuscule. Il pourrait être contemporain du tombeau, à la fin du 11e siècle. Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g…

Le tracé de l’alphabet renvoie (voir références en fin d’article) au rituel de consécration de l’église, dans lequel l’évêque trace au sol avec de la cendre un alphabet latin et un alphabet grec. Des alphabets gravés ont aussi été trouvés dans un certains nombres d’églises romanes. L’alphabet en minuscule est tracé ici de a à m, sans le J (à l’époque, I et J se confondent). Pas de k non plus. Voici le détail de a à g… … et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu

… et en tournant autour de la colonnette, de e à m. En-dessous, on voit un jeu de mérelle ou de marelle ou jeu du moulin (voir la règle du jeu

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin.

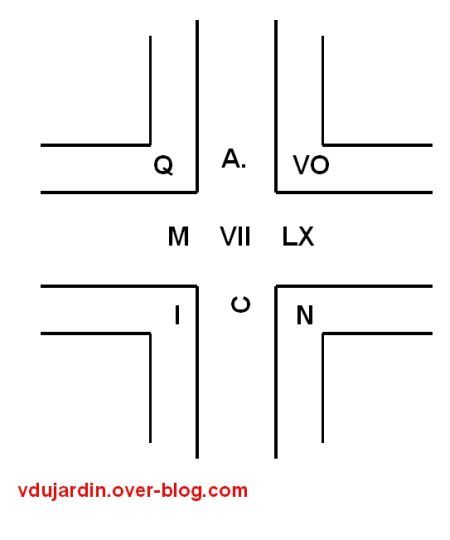

Un autre jeu de mérelle (flèche rouge) est tracé sur le mur du fond de l’enfeu. Il est accompagné de plusieurs croix (flèches bleues) et est sans doute lié au passage de pèlerins.Son tracé est plus hésitant que le précédent. Au passage, rappelons que mérelle est aussi le nom de la coquille du pèlerin. Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

Il existe dans la cathédrale de Poitiers des clefs de voûte très intéressantes, hélas pas facile à photographier avec un appareil ordinaire et sans éclairage. Si vous voulez les voir vraiment, il faut que vous alliez les voir sur place avec des jumelles ou dans le livre que je vous ai signalé en fin d’article (page 48 pour la première, pages 133-135 pour les autres). La première se trouve dans la dernière travée centrale du chœur (juste devant le grand vitrail). Elle porte l’inscription « IN QUO A(nno) MCLXVII », en cette année 1167. Mais elle est écrite de manière curieuse. Vous avez la nervure centrale et les petits bourrelets autour. Dans les angles en bas de ce dernier, vous avez I d’un côté, N de l’autre. Sur la nervure en haut, A à gauche, VO à droite. Le A. pour Anno se trouve entre le Q et le VO. Ensuite, il faut lire en tournant. Sur la barre horizontale de la nervure, vous pouvez lire à gauche le M, en bas le C écrit tourné vers le haut, à droite le LX et au centre VII.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie.

L’ange est un peu plus petit que Marie (question de hiérarchie)… du coup, le sculpteur a eu la place de mettre des petites plantes sous ses pieds. Alors que Marie est représentée de face, l’archange est lui sculpté de trois quarts, vêtu d’une longue robe (sa manche gauche tire-bouchonne), les deux bras tendus vers Marie. Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ».

Entre les têtes de l’ange et de Marie est gravée et peinte l’inscription « MARIA ». Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure…

Cette dernière est vêtue d’un riche vêtement et c’est une des figures de cette façade qui a conservé le plus de vestiges de polychromie.Vous remarquerez le plissé du bas de sa robe, on aperçoit aussi son long vêtement de dessous, non plissé, qui dépasse légèrement en bas et ses chaussures pointues en appui sur la petite moulure… Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo.

Voici de plus près le détail de son vêtement. Sa robe de dessus a de larges manches suivant la mode romane (à voir aussi dans l’exposition, en ligne sur cette page, ou sur l’un des lieux où elle circule, plus d’information sur le site la Région Poitou-Charentes / service de l’inventaire général du patrimoine culturel), avec un col en V richement orné. De ce col dépasse celui de sa chemise de dessous (la chainse). La robe est maintenue par une ceinture composée d’une cordelette fermée par un nœud plat. Notez au passage ses deux longues tresses qui lui reviennent sur l’épaule droite. Pour avoir une idée de la reconstitution des couleurs, depuis 1995 et la restauration de la façade sont projetées chaque soir d’été et des vacances de noël sur la façade des images colorisées par Skerzo. Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape

Un peu d’histoire, même si je reparlerai de cette église : mentionnée au 10e siècle, l’église Notre-Dame-la-Grande est construite en partie sur des fondations romaines et conserve sur son élévation nord un mur qui pourrait dater entre l’Antiquité tardive et l’époque carolingienne… Elle a été reconstruite et consacrée en 1086 par Eudes de Châtillon, le futur pape