A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts.

A Dinan, il y a bien sûr un monument aux morts public et tout ce qu’il y a de laïc comme le veut la loi du 25 octobre 1919 (symboles religieux interdits, la commission départementale créée en 1920 doit y veiller). Mais à côté de ces monuments publics (sordidement subventionnés en fonction du nombre de morts de la commune entre 1920 -loi de finance- et 1925 -suppression des aides), il existe des lieux de commémoration dans la plupart des églises, qui peuvent aller d’une simple plaque avec le nom des membres du clergé et des paroissiens morts pour la France à des monuments plus importants. Dans des cas plus rares, ce sont des vitraux (verrières pour mes collègues et au bureau) qui ont été commandés, c’est le cas dans l’église Saint-Malo, avec en-dessous une plaque avec les noms des morts.

Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes.

Le vitrail se compose de deux grandes parties: en bas un hommage aux soldats, au-dessus l’espoir (il faut y croire…) de l’Église. Et des motifs symboliques dans les lancettes.

Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande famille de maîtres-verriers originaire de Metz à qui l’on doit de nombreux vitraux à travers toute la France et particulièrement en Bretagne (au passage, la généalogie de cette famille est complexe, sur de nombreux sites, les vitraux de 1917, 1919 (restauration de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame de Paris) à 1925 (monuments aux morts ou sujets religieux) sont attribués à Louis Charles Marie Champigneulle… fondateur de la Société artistique de peinture sur verre mais mort en 1905! (Il faut que je débrouille l’écheveau de la famille en plongeant dans de la documentation plus sérieuse).

Il porte la signature « H.M. Magne del(t) / Ch. Champigneulle pin(t) / Paris 1921 ». Il est donc l’œuvre de Henri Marcel (Urbain) Magne (Paris, 1877 – Paris, 1944), descendant d’une famille d’architectes, et de Charles Champigneulle, issu d’une grande famille de maîtres-verriers originaire de Metz à qui l’on doit de nombreux vitraux à travers toute la France et particulièrement en Bretagne (au passage, la généalogie de cette famille est complexe, sur de nombreux sites, les vitraux de 1917, 1919 (restauration de la Sainte-Chapelle et de Notre-Dame de Paris) à 1925 (monuments aux morts ou sujets religieux) sont attribués à Louis Charles Marie Champigneulle… fondateur de la Société artistique de peinture sur verre mais mort en 1905! (Il faut que je débrouille l’écheveau de la famille en plongeant dans de la documentation plus sérieuse).

Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement.

Bon, revenons à notre vitrail… la moitié inférieure, dédiée « aux enfants de Dinan morts pour la France », représente le champ de bataille et une scène d’enterrement.

Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre.

Au milieu du champ de bataille et des pièces d’artillerie, un soldat semble mort et le porte-drapeau en mauvaise posture, « 94 » rappelle le sacrifice d’hommes jeunes (la classe 1894), même si bien sûr des soldats plus âgés ont aussi payé une lourde contribution à la guerre.

A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)…

A gauche, les survivants, en uniforme bleu horizon, prient… encouragés par un homme en vareuse marron (l’aumônier?)…

Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques…

Sur la tombe fraîche, un prêtre célèbre les obsèques…

… face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à Angoulême, Confolens, Cahors, etc.

… face à la veuve, la mère et l’orpheline, un thème fréquemment représenté que je vous invite à (re)voir en sculpture à Angoulême, Confolens, Cahors, etc.

Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure…

Au ciel, un bel aréopage attend les défunts dans la partie supérieure…

un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »),

un évêque (saint Malo, titulaire de l’église?), l’archange Saint-Michel (avec sa devise « Quis u [t] deus »),

le Christ et Jeanne d’Arc…

le Christ et Jeanne d’Arc…

portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ».

portant un oriflamme aux armes de la ville avec les noms « Jhesus Maria ».

Photographies d’octobre 2014

En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière…

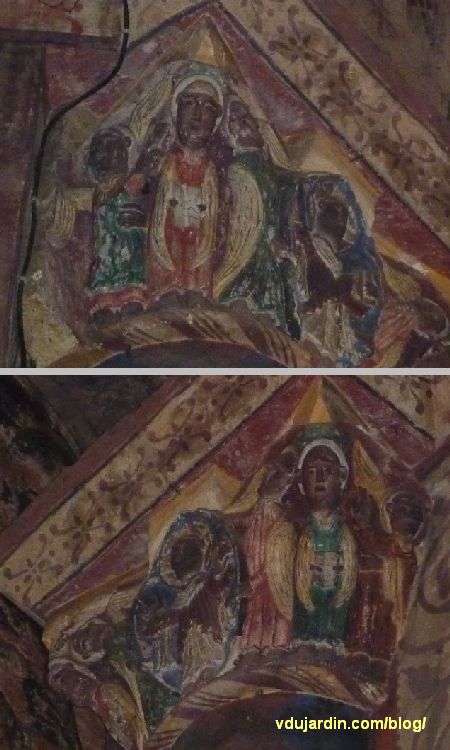

En ce jour de l’Ascension, j’ai choisi de rééditer un article publié l’année dernière… Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche.

Désolée pour les photographies pas très claires, mais l’intérieur de cette église est très sombre… Sur la face principale, le Christ, avec son nimbe cruciforme, se tient debout dans une mandorle, il bénit de la main droite et tient le Livre (la Bible) dans sa main gauche. La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés…

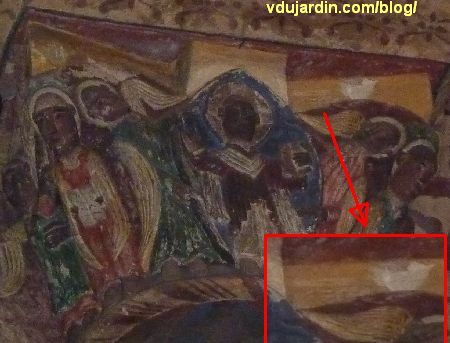

La mandorle est portée par des anges, d’autres anges se tenant sur les petits côtés… A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de

A droite du dé se lit, difficilement, sous la peinture, ME FE. Il s’agit très probablement de ME FECIT (m’a fait ou m’a fait faire) que l’on trouve dans un certain nombre d’églises précédé d’un prénom, comme dans « Gofridus me fecit » (Geoffroy m’a fait ou m’a fait faire, à voir sur cet article consacré au chapiteau de  Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions

Il existe dans Notre-Dame-la-Grande, en revanche, un prénom inscrit sur le dé du chapiteau nord-est du rond-point du chœur (au bout de la flèche bleue sur la première photographie de cet article): ROTBERTUS, impossible de savoir s’il s’agit d’un commanditaire ou d’un sculpteur. C’est un prénom assez courant, que l’on trouve aussi dans l’église de Thézac en Charente-Maritime. Ces prénoms vous rappellent peut-être aussi inscriptions  Sur la colline de Niort existait une église romane dont il ne reste que quelques vestiges… au musée Bernard d’Agesci (installé dans l’ancien

Sur la colline de Niort existait une église romane dont il ne reste que quelques vestiges… au musée Bernard d’Agesci (installé dans l’ancien  La façade est surmontée de deux flèches. Au-dessus du portail, sur un fronton à pinacle (pas de tympan ici) a pris place un haut-relief sculpté.

La façade est surmontée de deux flèches. Au-dessus du portail, sur un fronton à pinacle (pas de tympan ici) a pris place un haut-relief sculpté. Sur des nuées, au centre, le Christ est assis sur son trône. De sa main droite, il bénit le passant… et saint André agenouillé et portant sa croix. De sa main gauche, il tend les clefs à saint Pierre, également agenouillé.

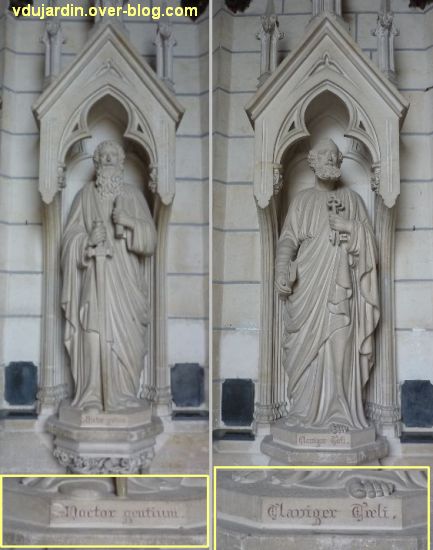

Sur des nuées, au centre, le Christ est assis sur son trône. De sa main droite, il bénit le passant… et saint André agenouillé et portant sa croix. De sa main gauche, il tend les clefs à saint Pierre, également agenouillé. Quand on entre dans l’église, on est accueilli par deux statues de saints.

Quand on entre dans l’église, on est accueilli par deux statues de saints.

Après la visite générale de

Après la visite générale de  Une grande Vierge à l’Enfant bénit sainte Thérèse, qui se tient debout devant elle. D’après la documentation laissée par Marie Baranger, elle s’est inspirée de

Une grande Vierge à l’Enfant bénit sainte Thérèse, qui se tient debout devant elle. D’après la documentation laissée par Marie Baranger, elle s’est inspirée de

L’autel sud est consacré à des scènes de la vie de sainte Anne, sculptées sur le devant.

L’autel sud est consacré à des scènes de la vie de sainte Anne, sculptées sur le devant.

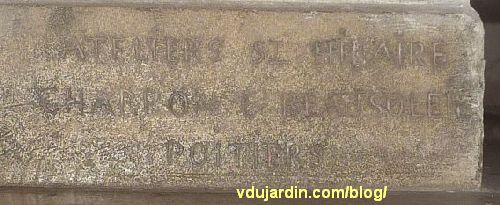

Il porte, comme l’autel nord, la signature des ateliers de Saint-Hilaire (qui étaient situés près de la cathédrale de Poitiers) : « Ateliers St Hilaire / Charron & Beausoleil / Poitiers ».

Il porte, comme l’autel nord, la signature des ateliers de Saint-Hilaire (qui étaient situés près de la cathédrale de Poitiers) : « Ateliers St Hilaire / Charron & Beausoleil / Poitiers ». Au centre, le panneau un peu plus large porte une scène de la vie de sainte Anne. Heureusement qu’il y a un texte explicatif sur le rebord : « S[an]c[t]a Anna Virginis Mariae parens ora pro nobis » (sainte Anne, mère de la Vierge Marie, prie pour nous). Sainte Anne, assise sur un trône installé devant une cathédrale, enseigne au bon peuple (et à la Vierge qui tient Jésus dans ses bras, à sa droite, à gauche du panneau).

Au centre, le panneau un peu plus large porte une scène de la vie de sainte Anne. Heureusement qu’il y a un texte explicatif sur le rebord : « S[an]c[t]a Anna Virginis Mariae parens ora pro nobis » (sainte Anne, mère de la Vierge Marie, prie pour nous). Sainte Anne, assise sur un trône installé devant une cathédrale, enseigne au bon peuple (et à la Vierge qui tient Jésus dans ses bras, à sa droite, à gauche du panneau). Ce panneau central est encadré par sainte Anne (« S[an]c[t]a Anna ») à gauche et saint Joachim (« S[anct]us Joachim ») à droite, les parents de la Vierge (sans la légende, on aurait pu les confondre avec une Vierge à l’Enfant et saint Joseph).

Ce panneau central est encadré par sainte Anne (« S[an]c[t]a Anna ») à gauche et saint Joachim (« S[anct]us Joachim ») à droite, les parents de la Vierge (sans la légende, on aurait pu les confondre avec une Vierge à l’Enfant et saint Joseph). Le mur est du transept nord porte une scène avec le couronnement de Jeanne d’Arc, le mur nord du transept était également consacré à cette sainte (à revoir dans l’article sur les peintures des

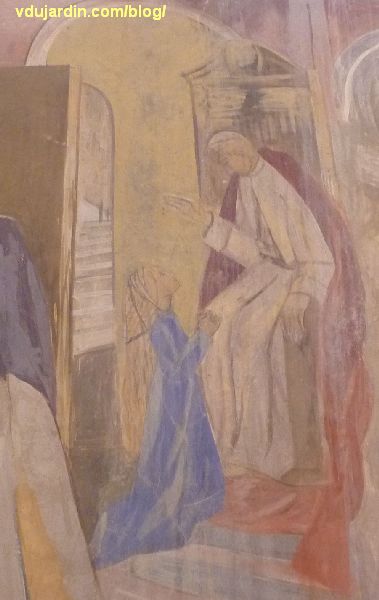

Le mur est du transept nord porte une scène avec le couronnement de Jeanne d’Arc, le mur nord du transept était également consacré à cette sainte (à revoir dans l’article sur les peintures des  Jeanne d’Arc, l’épée posée au sol derrière elle, est agenouillée devant le Christ qui lui remet la couronne.

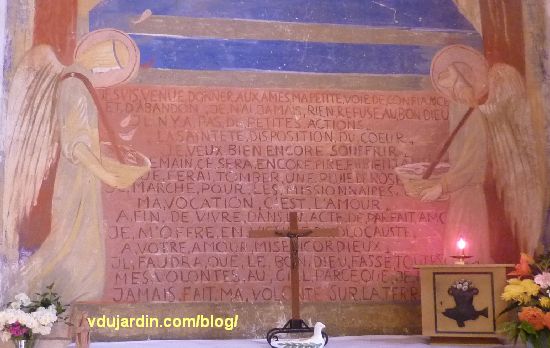

Jeanne d’Arc, l’épée posée au sol derrière elle, est agenouillée devant le Christ qui lui remet la couronne. Le texte sous la peinture, encadré de deux anges, se veut dans la bouche de Jeanne d’Arc:

Le texte sous la peinture, encadré de deux anges, se veut dans la bouche de Jeanne d’Arc: L’autel secondaire nord porte trois scènes sculptées de mêmes dimensions. En l’absence de légende et de temps pour chercher le sujet représenté, je ne me risquerai pas à une interprétation, le répertoire des ateliers de Saint-Hilaire était varié, et parfois loin des représentations « classiques » (voir la vie de sainte Anne ci-dessus) et volontiers autour de saints « locaux ».

L’autel secondaire nord porte trois scènes sculptées de mêmes dimensions. En l’absence de légende et de temps pour chercher le sujet représenté, je ne me risquerai pas à une interprétation, le répertoire des ateliers de Saint-Hilaire était varié, et parfois loin des représentations « classiques » (voir la vie de sainte Anne ci-dessus) et volontiers autour de saints « locaux ». Il porte la signature des ateliers de Saint-Hilaire, moins lisible que sur l’autel sud (voir plus haut).

Il porte la signature des ateliers de Saint-Hilaire, moins lisible que sur l’autel sud (voir plus haut). A gauche, une sainte femme (auréolée) joue de la musique, visitée par un ange et un soldat romain.

A gauche, une sainte femme (auréolée) joue de la musique, visitée par un ange et un soldat romain. Au centre, la sainte femme est agenouillée dans une sorte d’oratoire, une lyre et une partition posées au sol devant elle. Un ange semble la conseiller, tandis que le soldat romain brandit son arme pour l’occire.

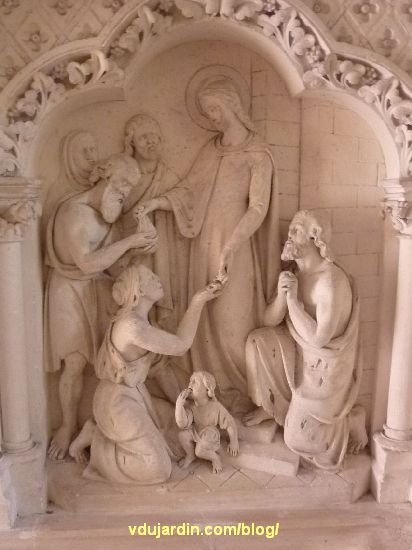

Au centre, la sainte femme est agenouillée dans une sorte d’oratoire, une lyre et une partition posées au sol devant elle. Un ange semble la conseiller, tandis que le soldat romain brandit son arme pour l’occire. A droite, un saint homme (pas Jésus, il n’y a pas de croix sur le nimbe) donne la charité à une famille.

A droite, un saint homme (pas Jésus, il n’y a pas de croix sur le nimbe) donne la charité à une famille. A l’approche de noël, et pour changer de la Nativité et du Bain de Jésus sur la façade de

A l’approche de noël, et pour changer de la Nativité et du Bain de Jésus sur la façade de

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

Je commence par la scène de la Nativité. Marie, tout juste accouchée, est allongée sur un riche lit et présente (la main gauche ouverte vers lui) le petit Jésus qui vient de naître.

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

À droite de la Nativité, le bain de l’Enfant, qui est une scène apocryphe, c’est-à-dire pas dans les quatre Évangiles officiels, enfin, reconnus par l’Église pour être plus exacte, racontée par exemple dans le proto-évangile de Jacques, qui narre l’enfance de Jésus, ou, dans une version un peu différente, dans l’évangile du Pseudo-Mathieu. Jésus est baigné dans un baquet dont la forme rappelle celle du calice, dont la partie haute semble être décorée de pierreries. Attention, il ne faut pas confondre cette scène avec le baptême du Christ, qui lui est administré à l’âge adulte. Ici, nous sommes juste après la naissance, donc après l’annonce aux bergers mais sans doute avant l’adoration des mages. Deux femmes, interprétées souvent comme des sages-femmes, aux genoux fléchis, encadrent le baquet en maintenant Jésus. Cette scène se trouve sur de nombreuses icônes de l’église orthodoxe. Je vous propose d’aller voir une de ces icônes sur un

Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le

Si de nombreux sarcophages paléo-chrétiens sont conservés dans le  Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle.

Passons sur le contenu, revenons au contenant… La face antérieure (celle que l’on voit) du sarcophage est représentée ce que l’on appelle la Traditio legis ou remise de la Loi nouvelle. Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture.

Au centre, le Christ remet à saint Pierre (à sa droite, à gauche pour nous, avec des clefs) et à saint Paul (à sa droite, tenant les rouleaux du Livre sacré) ainsi qu’aux autres disciples les textes sacrés. Tous sont représentés debout, vêtus de toges et sous des arcades d’architecture. Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté.

Sur le petit côté à gauche, deux disciples, probablement Pierre et Paul, discutent debout de part et d’autre du tombeau du Christ, représenté par son petit côté. Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux.

Sur le petit côté à droite est figuré un homme de profil (le défunt?) dans un médaillon porté par deux personnages qui posent un pied sur un petit support, le tout au milieu d’un décor de tentures ou de rideaux. Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages.

Le couvercle est partagé en trois registres par des pilastres. Chacun porte cinq personnages. Au centre, le Christ explique son message aux apôtres.

Au centre, le Christ explique son message aux apôtres. À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent…

À droite et ici à gauche, des groupes de quatre disciples discutent… Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases…

Voici le second groupe, chacun porte un objet et au sol semblent se trouver des vases… …le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.

…le cinquième personnage, à chaque extrémité (ici à droite), est un génie funéraire ailé (héritier des génies de l’Antiquité plutôt qu’ange gardien chrétien) portant une torche renversée vers le bas : il symbolise la mort. Alors que tous les autres personnages sont vêtus, les deux génies sont nus.