La ville d’Angoulême a érigé plusieurs monuments, stèles et plaques commémoratives en lien avec la seconde guerre mondiale, dont une stèle commémorative aux Tsiganes, un monument commémoratif des bombardements des 15 Juin et 14 Août 1944 et le monument aux déportés situé près de la gare. A côté de celui-ci se trouve une stèle inaugurée en janvier 2008 qui rappelle, en français et en espagnol (castillan?) cet épisode :

La ville d’Angoulême a érigé plusieurs monuments, stèles et plaques commémoratives en lien avec la seconde guerre mondiale, dont une stèle commémorative aux Tsiganes, un monument commémoratif des bombardements des 15 Juin et 14 Août 1944 et le monument aux déportés situé près de la gare. A côté de celui-ci se trouve une stèle inaugurée en janvier 2008 qui rappelle, en français et en espagnol (castillan?) cet épisode :

Le 20 août 1940 / le premier train de la déportation / de la seconde guerre mondiale / est parti de cette gare d’Angoulême / vers le camp d’extermination / de Mauthausen / avec 927 républicains espagnols. / La plupart seront exterminés, / véritable crime contre l’humanité / N’oublions pas

El 20 de agosto de 1940, / salío de esta estació de Angulema hacia / el campo de exterminio de mauthausen, / el primer tren de deportados / de la segundo guerra mundial. / en é iban 927 republicanos españoles. / La mayoría során exterminados / en un verdadero crimen contra la humanidad / No les olvidemos.

Ces Républicains, qui avaient afflué avec la « retirada » en janvier/février 1939, étaient auparavant enfermés dans différents lieux et dans des camps dans la région d’Angoulême, dont La Combe aux Loups à Ruelle-sur-Touvre. Les Allemands, qui occupaient Angoulême depuis le 24 juin 1940, décident le 13 juillet de regrouper ces « rouges espagnols » dans un camp à proximité de la voie ferrée, au sud-ouest de la ville, ainsi naît le camp des Alliers ou de Saliers à Sillac, où seront ensuite internés les Tsiganes. Les autorités françaises auraient voulu expédier les Espagnols en zone libre, mais le 20 août 1940, les Allemands prennent le contrôle du camp et embarquent tout le monde dans des wagons de marchandise. Sur les 927 déportés de ce convoi, 490 hommes et enfants de plus de 13 ans ont été internés et contraints aux travaux forcés, seuls 73 en sont revenus. Les 437 femmes et jeunes enfants ont été renvoyés en Espagne et livrés au régime franquiste.

Le camp de Mauthausen a été construit dès 1938 comme camp de travaux forcés autour d’une grande carrière de granite. Il reçoit d’abord des prisonniers de droit commun allemands puis des militants antifascistes autrichiens et tchèques. A partir du 6 août 1940, ce sont des civils militants républicains espagnols qui viennent grossir les rangs de ce camp. Le convoi d’Angoulême est le premier à partir de France.

Photographies de novembre 2010

Pour en savoir plus sur ce convoi : voir le dossier paru dans le n° 62 (septembre 2009) de Mémoire Vivante, bulletin de la Fondation pour la mémoire de la Déportation, Le train d’Angoulême, premier convoi de déportés parti de France.

Pour en savoir plus sur le camp de Mauthausen, voir le mémorial (version complète en allemand, assez complète en anglais, résumés dans les autres langues) et le site officiel de l’amicale de Mauthausen (en français).

Sur la ré-utilisation du camp pour l’internement des tsiganes, voir l’histoire romancée par Paola Pigani, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures.

Un livre trouvé à la

Un livre trouvé à la  Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d’un

Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d’un  Place Beaulieu à Angoulême, au bout du plateau dominant la Charente, non loin du lycée Guez-de-Balzac, se dresse l’imposant monument aux morts de 1914-1918. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870, dit

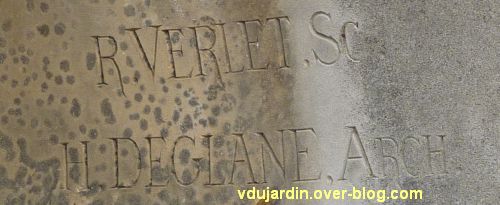

Place Beaulieu à Angoulême, au bout du plateau dominant la Charente, non loin du lycée Guez-de-Balzac, se dresse l’imposant monument aux morts de 1914-1918. Je vous ai déjà montré le monument aux morts de 1870, dit  C’est finalement le projet arrivé en quatrième et dernière position, proposé par l’architecte Breil, qui est mis en œuvre non pas par lui, mais par l’architecte Roger Baleix et le sculpteur

C’est finalement le projet arrivé en quatrième et dernière position, proposé par l’architecte Breil, qui est mis en œuvre non pas par lui, mais par l’architecte Roger Baleix et le sculpteur

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés à  Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument…

Le voici d’un peu plus près, au sommet de la colonne, un buste du président Sadi-Carnot (« A Carnot La Charente », dit l’inscription sous le buste), avec une allégorie féminine à ses côtés et une autre au pied du monument… … qui porte la signature du sculpteur

… qui porte la signature du sculpteur  Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »).

Sur l’autre extrémité du socle se trouve la signature de l’entrepreneur (« A. Mien entr »). Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire):

Au dos, une plaque explique les circonstances de la construction (en majuscules, mais je vous mets le texte en minuscules, plus facile à lire): Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme

Au sommet donc, le buste du président dont l’assassinat avait frappé toute la France (en créant des rues Carnot, comme  A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai

A sa gauche (à droite quand on regarde le monument), une femme ailée, allégorie de la Renommée, qui flotte en l’air, pieds nus, et dépose devant lui une palme et une branche d’olivier. Une autre renommée de Raoul Verlet (réalisée en 1900) est visible à Angoulême, sur le monument aux morts de 1870 commandé par le Souvenir Français au cimetière de Bardines, il faudra que j’aille le photographier la prochaine fois que j’irai à Angoulême, en attendant, vous pouvez le découvrir dans le livre Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, par Charlotte Pon-Willemsen, dont je vous ai  Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit

Au pied du monument, une autre allégorie, cette fois la France en deuil, également pieds nus et vêtue à l’Antique (deux caractéristiques assez fréquentes des allégories), qui se tient la tête voilée, soutenant un drapeau. Elle vous rappelle peut-être un peu la France en deuil également sur le monument aux morts de 1870, dit

Un livre trouvé parmi une sélection de livres régionaux à la

Un livre trouvé parmi une sélection de livres régionaux à la  Il y a quelques jours,

Il y a quelques jours,

Cette année, je ne suis pas allée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême (revoir ici l’édition le festival

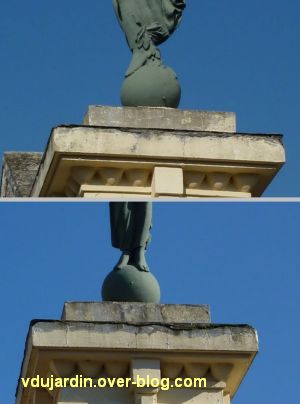

Cette année, je ne suis pas allée au festival international de la bande dessinée d’Angoulême (revoir ici l’édition le festival  Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré

Aujourd’hui, nous retournons à Confolens, ou plutôt juste à côté, à Lessac, toujours avec des photographies de mars 2010. Le monument aux morts se dresse sur la place près de l’église. Il comporte une Victoire en bronze, commandée en 1926, installée sur un haut socle et inaugurée le 11 novembre 1928. La Victoire est l’œuvre de Henri-Charles Pourquet (1877-1943), qui a réalisé pas mal de monuments aux morts en France, et qui fut l’élève de Louis Barrias (dont je vous ai montré  La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze).

La Victoire est ailée, comme il est de coutume, et est vêtue d’une longue robe à l’Antique. Ce qui est moins fréquent, c’est qu’elle tient une couronne végétale dans chaque main (mais Pourquet avait fait de même pour le monument au mort de Corvol-l’Orgueilleux, détruit en 1992, avec une Victoire en plâtre recouvert de bronze). Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le

Elle porte également un casque de Poilu, attribut assez fréquent (voir le  Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.

Elle a les pieds nus posés sur une sphère. Sur le côté est posée une branche de laurier.