Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le portail de la Vierge). J’avais aussi le choix entre des dizaines de représentations de la Vierge.

Pour le 15 août et l’Assomption, j’aurais pu vous détailler le tympan du portail de la Vierge de la cathédrale Saint-Pierre à Poitiers (portail nord de la façade occidentale). Ce sera pour une autre fois (voir le portail de la Vierge). J’avais aussi le choix entre des dizaines de représentations de la Vierge.

Finalement, j’ai choisi la Vierge à l’Enfant du troisième écoinçon des stalles nord de la même cathédrale. Au départ, au XIIIe siècle, cet écoinçon portait, comme les autres écoinçons, un ange levant les deux bras et tenant dans chaque main une couronne.

Finalement, j’ai choisi la Vierge à l’Enfant du troisième écoinçon des stalles nord de la même cathédrale. Au départ, au XIIIe siècle, cet écoinçon portait, comme les autres écoinçons, un ange levant les deux bras et tenant dans chaque main une couronne.

Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ?

Les deux couronnes, les deux bras et les deux ailes de l’ange restent visibles. Mais l’ange a été re-sculpté (peut-être au 14e siècle) en une Vierge assise, qui tient l’Enfant sur ses genoux. Elle penche légèrement la tête et semble raconter une histoire à l’Enfant, vous ne trouvez pas ?

Stalles: Photographie remplacée en septembre 1914 et carte postale ancienne d’après un cliché de Jules Robuchon.

Les écoinçons des dorsaux des stalles nord, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’ouest (à gauche quand on les regarde), je vous les montrerai tous un jour ou l’autre :

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes

écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes écoinçon 2 : un coq

écoinçon 2 : un coq écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes

écoinçon 3 : une Vierge à l’Enfant retaillée dans l’ange d’origine, dont il subsiste les deux couronnes écoinçon 4 : une chauve-souris

écoinçon 4 : une chauve-souris écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs)

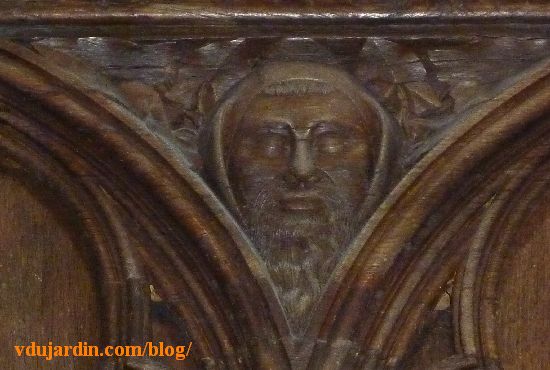

écoinçon 6 : un chat et une belette ou un rat (selon les auteurs) écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche

écoinçon 8 : une tête d’homme barbu coiffé d’une capuche écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés

écoinçon 10 : deux dragons affrontés, aux cous entrelacés écoinçon 12 : une tête feuillue

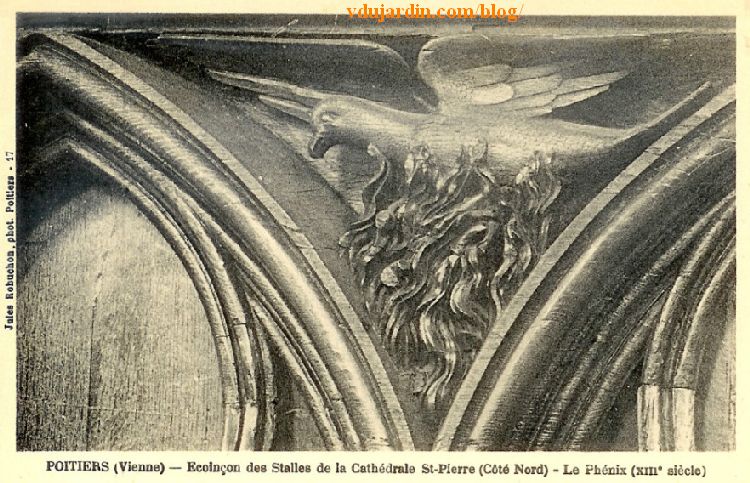

écoinçon 12 : une tête feuillue écoinçon 14 : le phénix dans les flammes

écoinçon 14 : le phénix dans les flammes écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval

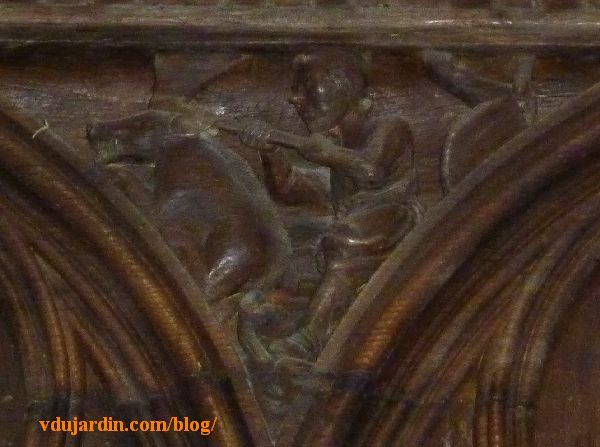

écoinçon 16 : un animal fantastique, plus ou moins un griffon avec un buste et une tête d’oiseau et un arrière-train de cheval écoinçon 18 : un centaure sagittaire

écoinçon 18 : un centaure sagittaire écoinçon 20 : deux étranges dragons

écoinçon 20 : deux étranges dragons

Les écoinçons des dorsaux des stalles sud, rangée supérieure de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, numérotés à partir de l’est (à gauche quand on les regarde)

- écoinçon 1 et tous les écoinçons impairs, des anges, le premier à gauche porte une seule couronne, le dernier à droite a été coupé lors du rétrécissement des stalles, les autres portent deux couronnes, comme sur la rangée nord

écoinçon 2 : un lion mange un dragon

écoinçon 2 : un lion mange un dragon- écoinçon 4 : deux avants-corps de chien

- écoinçon 6 : deux lutteurs

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon

écoinçon 8 : un charcutier avec ses outils et une tête de cochon écoinçon 10 : un architecte

écoinçon 10 : un architecte écoinçon 12 : l’avarice

écoinçon 12 : l’avarice écoinçon 14 : l’orgueil

écoinçon 14 : l’orgueil écoinçon 16 : la gourmandise

écoinçon 16 : la gourmandise- écoinçon 18 : un basilic ou un cocatrix

- écoinçon 20 : un homme assis et un animal fantastique

Pour aller plus loin :

-

un schéma de stalles et un vocabulaire normalisé de description des stalles en français et en anglais, ont été établis par l’université Paris 4-Sorbonne (mais il manque les écoinçons…).

-

Un article ancien, mais intéressant : Amédée Boinet (1913) – Les stalles de la cathédrale de Poitiers, Compte-rendu du LXXVIIIe Congrès archéologique de France tenu en 1912 à Angoulême, 1913, p. 325-338. Consultable dans la bibliothèque numérique / Gallica de Bibliothèque nationale de France par ce lien

-

un beau livre récent avec quelques éléments sur les stalles : Collectif (Claude Andrault-Schmitt, Christian Barbier, Yves Blomme, Jean-Pierre Blin, Bernard Brochard, Marie-Thérèse Camus, Robert Favreau, François Jeanneau, Françoise Perrot, Yves-Jean Riou, Albert Rouet, Jean-Pierre Roussel), La cathédrale de Poitiers, éditions Le Temps qu’il fait, 2007, 176 pages (ISBN : 978-2-86853-415-6).

L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ?

L’artiste du 13e siècle l’a représenté dans un très élégant mouvement, formant un arc de cercle de la queue à l’extrémité de son aile droite, en arrière-plan. Son aile gauche butte contre le haut de l’écoinçon. Les flammes recouvrent ses pattes. Quel meilleur symbole pour fêter le retour du printemps ? Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un

Hilaire, né à Poitiers vers 315, élu évêque de Poitiers vers 350, docteur de l’Église, est mort en 367 ou 368. Il est mort dans une maison située plus près du baptistère et du quartier cathédral, un prieuré a été construit sur ce lieu supposé de décès, Saint-Hilaire-de-la-Celle, où a été érigé un  Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef).

Peut-être que l’on voit cela un peu mieux en tournant vers la gauche (enfin, en faisant un assez grand tour dans l’église, puisque la première photographie est faite depuis le choeur, beaucoup plus haut que la nef). Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement.

Si on tourne de l’autre côté, on voit deux disciples debout qui viennent assister à l’enterrement. Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Finalement, on le voit peut-être mieux sur cette carte postale ancienne…

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de

Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires…

Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires…

Poitiers est une ville située sur un éperon rocheux à la confluence de deux rivières, le Clain et la Boivre… qui débordent parfi plus ou moins sérieusement. Ces deux rivières ont assez profondément entaillé le plateau calcaire, du coup, le centre-ville, aussi appelé le plateau est plat, mais il faut y monter depuis tous les accès. Et sur les autres rives des rivières, il y a les quartiers périphériques… et aussi des rues très en pente (par exemple la rue de la Cueille aiguë) ou des escaliers parfois au nom poétique comme les escaliers du diable… Je vous montrerai tout ça à une autre occasion. Aujourd’hui, j’ai choisi les deux accès possibles à

Poitiers est une ville située sur un éperon rocheux à la confluence de deux rivières, le Clain et la Boivre… qui débordent parfi plus ou moins sérieusement. Ces deux rivières ont assez profondément entaillé le plateau calcaire, du coup, le centre-ville, aussi appelé le plateau est plat, mais il faut y monter depuis tous les accès. Et sur les autres rives des rivières, il y a les quartiers périphériques… et aussi des rues très en pente (par exemple la rue de la Cueille aiguë) ou des escaliers parfois au nom poétique comme les escaliers du diable… Je vous montrerai tout ça à une autre occasion. Aujourd’hui, j’ai choisi les deux accès possibles à  La seconde est de traverser le

La seconde est de traverser le  La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la

La poste centrale ou grande poste de Poitiers a été construite à partir de 1910 par l’architecte poitevin Hilaire Guinet (qui y a aussi réalisé l’immeuble de la  Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec

Il ne fut achevé qu’en 1919, ainsi qu’en atteste la signature sur la façade. Elle est surtout remarquable pour son décor, que ce soit en façade ou à l’intérieur la mosaïque et les quatre piliers art nouveau à chapiteaux ornés. J’ai repris cet article avec  Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité.

Alors, si vous passez devant la poste, pensez à regarder le fronton et la façade sur la rue Arthur-Ranc. Par rapport à cette vue ancienne, l’installation pour le télégraphe a disparu, mais le reste est presque inchangé. Les sculptures mériteraient un petit coup de nettoyage, mais sont vraiment de qualité. Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai

Le sculpteur de l’ensemble (signé et daté 1913) est Aimé Octobre, qui est né à Angles-sur-l’Anglin et a plus tard réalisé de nombreux monuments aux morts, dont celui de Poitiers situé aujourd’hui au bout de la Rue Arthur-Ranc, sur le boulevard de Verdun (je vous l’ai  Le dolmen de la Pierre-Levée à Poitiers est situé non loin de

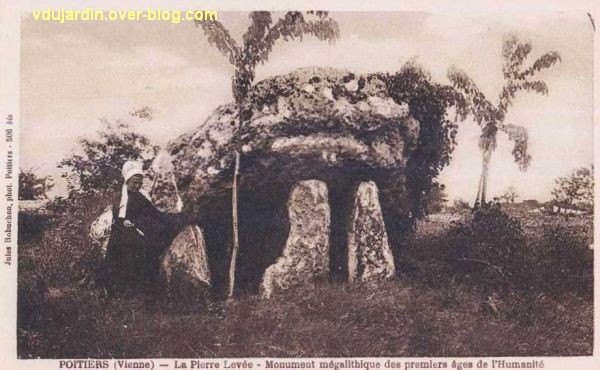

Le dolmen de la Pierre-Levée à Poitiers est situé non loin de  Quand la ville posera-t-elle un petit panneau pour expliquer aux rares passants ce qui se trouve devant eux ?

Quand la ville posera-t-elle un petit panneau pour expliquer aux rares passants ce qui se trouve devant eux ? Et pour finir, cette carte postale ancienne de Robuchon , avec comme légende « Monument mégalithique des premiers âges de l’humanité » (et oui, rien que ça… mais complètement faux…). Une charmante dame en coiffe prend la pause…

Et pour finir, cette carte postale ancienne de Robuchon , avec comme légende « Monument mégalithique des premiers âges de l’humanité » (et oui, rien que ça… mais complètement faux…). Une charmante dame en coiffe prend la pause… – dans le square du Temple, sa statue par Henri Lagriffoul en 1953, qui remplace la statue de Amédée [Donatien] Doublemard (Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, 1826 – Paris, 1900), présentée au

– dans le square du Temple, sa statue par Henri Lagriffoul en 1953, qui remplace la statue de Amédée [Donatien] Doublemard (Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, 1826 – Paris, 1900), présentée au  – la plaque de la rue Béranger, dans le troisième arrondissement ;

– la plaque de la rue Béranger, dans le troisième arrondissement ; – sa tombe que j’avais eu bien du mal à trouver dans le cimetière du Père-Lachaise, en dépit de la carte postale ancienne la représentant que j’avais trouvée.

– sa tombe que j’avais eu bien du mal à trouver dans le cimetière du Père-Lachaise, en dépit de la carte postale ancienne la représentant que j’avais trouvée. J’avais aussi collecté plein de reproductions de gravures illustrant ses chansons ou représentant Béranger, ainsi que d’une publicité, que j’avais pu acheter.

J’avais aussi collecté plein de reproductions de gravures illustrant ses chansons ou représentant Béranger, ainsi que d’une publicité, que j’avais pu acheter.