Cette année, je suis allée visiter le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire (sur le thème Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité heureuse) le 10 juin 2011, en train comme d’habitude (jusqu’à Onzain), avec Dalinele. Vous retrouverez les liens vers les articles de cette année avec ceux des années précédentes, sur cette page, et au fur et à mesure de leur publication en bas de chaque article. En attendant la suite, vous pouvez aussi faire la visite sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire). J’essayerai de mettre des liens vers les sites des concepteurs ou les sites créés pour ce festival, n’hésitez pas à suivre les liens…

Deux jardins au programme de notre visite aujourd’hui, avec des pampilles et des perles. C’est parti avec le jardin n° 6 Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise, créatrice de bijoux (que vous pouvez par exemple voir ici, avec le concours de Paul-Antoine Penneau, paysagiste. On entre dans un jardin organisé en rond autour d’une fontaine, avec de sièges en osier vivant (très à la mode l’année dernière, beaucoup moins présents cette année).

Le parterre fleuri donne une impression de patchwork (les concepteurs parlent de « tissu bayadère », mais je ne suis pas convaincue, peut-être un problème de floraison).

Le parterre fleuri donne une impression de patchwork (les concepteurs parlent de « tissu bayadère », mais je ne suis pas convaincue, peut-être un problème de floraison).

Au centre ou presque, une fontaine à deux bassins ornés de tiges terminées par des pampilles.

Au centre ou presque, une fontaine à deux bassins ornés de tiges terminées par des pampilles.

De cette fontaine partent des canaux d’irrigation des parterres.

De cette fontaine partent des canaux d’irrigation des parterres.

En voici deux autres vues prises le 30 septembre 2011.

En voici deux autres vues prises le 30 septembre 2011.

Passons maintenant dans le jardin de Madame Irma (n° 19), conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet.

Passons maintenant dans le jardin de Madame Irma (n° 19), conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet.

D’un côté, une roulotte sur un plancher avec un banc devant pour prendre le frais…

D’un côté, une roulotte sur un plancher avec un banc devant pour prendre le frais…

À l’intérieur, tout ce qu’il faut pour prédire l’avenir… de la planète et de la biodiversité?

À l’intérieur, tout ce qu’il faut pour prédire l’avenir… de la planète et de la biodiversité?

Par la fenêtre, on aperçoit les plantes grasses sur le rebord de la fenêtre, une table et des chaises…

Par la fenêtre, on aperçoit les plantes grasses sur le rebord de la fenêtre, une table et des chaises…

Dehors, quelques lames enlevées du plancher permettent aux fleurs de pousser (ainsi que dans le seau hygiénique)…

Dehors, quelques lames enlevées du plancher permettent aux fleurs de pousser (ainsi que dans le seau hygiénique)…

Si on franchit le rideau de perles, surprise à l’arrière du jardin…

Si on franchit le rideau de perles, surprise à l’arrière du jardin…

Une allée en copeaux et des parterres largement paillés, peu de fleurs, ah la sécheresse (nous étions en juin, je vous rappelle), dans ce qui est censé être le jardin du futur (si j’ai bien compris)… un peu triste s’il doit être comme ça.

Une allée en copeaux et des parterres largement paillés, peu de fleurs, ah la sécheresse (nous étions en juin, je vous rappelle), dans ce qui est censé être le jardin du futur (si j’ai bien compris)… un peu triste s’il doit être comme ça.

Et deux vues prises le 30 septembre 2011.

Et deux vues prises le 30 septembre 2011.

Pour retrouver les articles de 2011 / Jardins d’avenir ou l’art de la biodiversité :

- en préalable, le puits avec des archers et les gargouilles du château

- le jardin n° 1, Le laboratoire, conçu par Méryl Fanien, Philippe Guillemet et Cyrille Parlot

- le jardin n° 2, Sculptillonnages, conçu par Corinne Julhiet-Detroyat et Claude Pasquer

- le jardin n° 3, Tu me manques, conçu par Jacob Vilato et Marc Cunat

- le jardin n° 4, La transparence du ver, conçu par Anne Blouin et Alessandra Blotto

- le jardin n° 4bis, La bibliothèque du souvenir, conçu par Gaétan Macquet, Oreline Tixier et Pierre-Albert Labarrière

- le jardin n° 5, L’envers du décor, conçu par Cathy Viviès et Vanessa Farbos

- le jardin n° 6, Le jardin bijou, conçu par Loulou de La Falaise avec le concours de Paul-Antoine Penneau

- le jardin n° 7, la sève à la croisée des chemins, conçu par Ernesto Neto et Daisy Cabral Nogueira

- le jardin n° 8, La biodiversité en question, conçu par Olivier Chardin, Anaïs Brochiero, Philippe Verigno et Anaïs Brochiero,

- le jardin n° 9, Le jardin pixélisé conçu par Mattéo Pernigo et Claudio Benna

- le jardin n° 10, Le jardin méditerranéen conçu par les équipes du festival en liaison avec les étudiants de l’Institut national d’horticulture d’Angers

- le jardin n° 11, Manier avec précaution, conçu par Jeroen et Maarten Jacobs

- le jardin n° 12, Le jardin des plantes disparues, conçu par Olivier Barthélémy et Denis Valette

- le jardin n° 13, La nature des choses, conçu par Soline Portmann, Aurélie Zita et Mioko Tanaka.

- le jardin n° 14, Célébrons et tissons la [bio]diversité, conçu par Manon Bordet-Chavanes

- le jardin n° 15, Entre ciel et terre, conçu par Wang Xiangrong

- le jardin n° 16, Lucy in the sky, conçu par Chilpéric de Boiscuillé, Raphaëlle Chéré, Pauline Szwed et Benjamin Haupais,

- le jardin n° 17, Les bulbes fertiles, conçu par Xavier Bonnaud, Stéphane Berthier, Clément Bouchet, Fabien Gantois, Etienne Panien, Olivier Duraysseix et Guillaume Pezet

- le jardin n° 18, Le jardin à la rue, conçu par Julien Maieli et Germain Bourré

- le jardin n° 19, le jardin de Madame Irma, conçu par Gladys Griffault, Clara Juncker, Emmie Nyk et Pascale Trouillet

- le jardin n° 19bis, La biodiversité bleue, sans concepteur identifié

- le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps, Jo Chapman et Jackie Bennett

- le jardin n° 21, Le jardin des marées, conçu par Sarah Foque, Roland Horne, Jeremy Clark, Jos Gibson, Olly Hurst et Stan Van Der Laan…

- le jardin n° 22, Graines d’espoir ou le jardin d’un regard partagé, conçu par des étudiants de l’école Du Breuil et de l’école Boulle

- le jardin n° 23, Le pollen exubérant, conçu par Yekaterina Yushmanova et Ruth Currey

- le jardin n° 24, La salle à manger, conçu par un groupe d’étudiantes japonaises

- les jardins zen : le jardin de méditation d’Erik Borja et Simon Crouzet et le jardin 7

- les murs végétaux : le jardin 8 et les murs de Patrick Blanc

- des oeuvres dans le château : La soupe verte de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, Jardins engloutis et Carnivores de Helene Schmitz, Atmosphère de Shin-Ichi Kubota

- les oeuvres de Dominique Bailly dans le parc et les écuries et celles de Bob Verschueren (Dominique Perrault, Herman de Vries, Manfred Menz)

- Colorès dans le vallon des brumes

- les oeuvres de Tadashi Kawamata, de Dominique Perrault (avec de nouvelles photographies des oeuvres de Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Victoria Klotz et Rainer Gross), dans le parc

Confolens conserve de nombreuses maisons à pan de bois. Le problème, c’est qu’aucune ne porte de décor, mis à part dans de très rares cas de moulures non significatives pour la datation. Comme souvent, de nombreux bois sont remployés d’une construction à l’autre, et même si, comme on va le voir en photographies, il y a des différences dans le mode de construction (avec ou sans décharges en croix de Saint-André, ces pièces de bois croisées qui font la célébrité des maisons à pan de bois, mais il y a aussi des maisons sans ces croix, avec uniquement ou majoritairement des poteaux verticaux. Les rez-de-chaussée ont souvent été très modifiés, mais devaient dans la plupart des cas ici être en pierre. En l’absence de datations par dendrochronologie (étude des cernes des bois), il est impossible de dater ces maisons, qui doivent se répartir entre le 15e et le 18e siècle… Je vous en présente quelques-unes, avec des liens vers les dossiers documentaires réalisés en 2003 lors de l’inventaire du patrimoine culturel de Confolens (plus de précisions en fin d’article).

Confolens conserve de nombreuses maisons à pan de bois. Le problème, c’est qu’aucune ne porte de décor, mis à part dans de très rares cas de moulures non significatives pour la datation. Comme souvent, de nombreux bois sont remployés d’une construction à l’autre, et même si, comme on va le voir en photographies, il y a des différences dans le mode de construction (avec ou sans décharges en croix de Saint-André, ces pièces de bois croisées qui font la célébrité des maisons à pan de bois, mais il y a aussi des maisons sans ces croix, avec uniquement ou majoritairement des poteaux verticaux. Les rez-de-chaussée ont souvent été très modifiés, mais devaient dans la plupart des cas ici être en pierre. En l’absence de datations par dendrochronologie (étude des cernes des bois), il est impossible de dater ces maisons, qui doivent se répartir entre le 15e et le 18e siècle… Je vous en présente quelques-unes, avec des liens vers les dossiers documentaires réalisés en 2003 lors de l’inventaire du patrimoine culturel de Confolens (plus de précisions en fin d’article). La plus connue à Confolens est sans doute celle de ces premières photographies, dite maison du duc d’Epernon, située dans l’étroite rue du Soleil. Selon la tradition orale, sans aucune preuve, c’est dans cette maison que pendant les guerres de Religion, en février 1619, se seraient réunis Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon, son fils, archevêque de Toulouse, et 300 gentilshommes qui voulaient faire évader Marie-de-Médicis, retenue prisonnière à Blois. La maison a été partagée en deux et les réparations faites séparément sur chaque lot. Voir le dossier de la

La plus connue à Confolens est sans doute celle de ces premières photographies, dite maison du duc d’Epernon, située dans l’étroite rue du Soleil. Selon la tradition orale, sans aucune preuve, c’est dans cette maison que pendant les guerres de Religion, en février 1619, se seraient réunis Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon, son fils, archevêque de Toulouse, et 300 gentilshommes qui voulaient faire évader Marie-de-Médicis, retenue prisonnière à Blois. La maison a été partagée en deux et les réparations faites séparément sur chaque lot. Voir le dossier de la  Juste à côté se trouvent d’autres maisons du même type, mais recouvertes d’un enduit… Les pans de bois n’étaient en général pas fait pour être à l’air libre, et des règlements des 18e et 19e siècles ont imposé dans la plupart des villes de les couvrir d’un enduit si ce n’était pas déjà fait, afin de limiter les risques de propagation des incendies. Les étroites ruelles de séparation entre les maisons (ici appelées andrones) ont également une fonction de coupe-feu. Voir le dossier de la

Juste à côté se trouvent d’autres maisons du même type, mais recouvertes d’un enduit… Les pans de bois n’étaient en général pas fait pour être à l’air libre, et des règlements des 18e et 19e siècles ont imposé dans la plupart des villes de les couvrir d’un enduit si ce n’était pas déjà fait, afin de limiter les risques de propagation des incendies. Les étroites ruelles de séparation entre les maisons (ici appelées andrones) ont également une fonction de coupe-feu. Voir le dossier de la  Le remplissage entre les pans de bois est variable. A Confolens, il s’agit souvent d’un mélange de terre et de végétaux, quasiment jamais de briques (ou alors, il s’agit de reprises de ces remplissages). Exceptionnellement sur cette maison située près de la Fontaine de la Fontorse, un lattis (un ensemble de planchettes longues, minces et étroites) a été fixé par dessus les bois, puis recouvert d’enduit (sa chute partielle permet de voir ce lattis). Voir le dossier de la

Le remplissage entre les pans de bois est variable. A Confolens, il s’agit souvent d’un mélange de terre et de végétaux, quasiment jamais de briques (ou alors, il s’agit de reprises de ces remplissages). Exceptionnellement sur cette maison située près de la Fontaine de la Fontorse, un lattis (un ensemble de planchettes longues, minces et étroites) a été fixé par dessus les bois, puis recouvert d’enduit (sa chute partielle permet de voir ce lattis). Voir le dossier de la  Si vous allez un peu plus loin, rue des Portes-d’Ansac, la quasi totalité des maisons, qui étaient à l’origine un quartier de tanneurs, était construite en pan de bois. Voir le dossier de la

Si vous allez un peu plus loin, rue des Portes-d’Ansac, la quasi totalité des maisons, qui étaient à l’origine un quartier de tanneurs, était construite en pan de bois. Voir le dossier de la  Si vous remontez vers la partie haute de la ville, près du donjon, rue du Vieux-Château, se trouve cette maison où l’on voit bien l’utilisation d’un remplissage en terre, ainsi qu’au centre, une construction en grille (poteaux verticaux sans décharge oblique ou en croix. La plupart des poteaux sont des remplois, on y distingue des encoches d’assemblage dans une mise en œuvre précédente. Cela ne se voit pas trop sur cette photographie, mais elle est complètement déformée, avec des aisseliers (les pièces de bois assemblées qui soutiennent le toit ici très débordant, pour protéger la façade de la pluie) déportés vers la gauche. Vous voyez aussi qu’à Confolens, la quasi totalité de ces maisons présente des encorbellements, avec l’étage plus large que le rez-de-chaussée, ce qui permet de gagner de l’espace, ici dans une mise en œuvre simple, avec des porte-à-faux des solives (les poutres horizontales perpendiculaires à la façade) coincées entre les sablières (les bois porteurs horizontaux parallèles à la façade)… Voir le dossier de la

Si vous remontez vers la partie haute de la ville, près du donjon, rue du Vieux-Château, se trouve cette maison où l’on voit bien l’utilisation d’un remplissage en terre, ainsi qu’au centre, une construction en grille (poteaux verticaux sans décharge oblique ou en croix. La plupart des poteaux sont des remplois, on y distingue des encoches d’assemblage dans une mise en œuvre précédente. Cela ne se voit pas trop sur cette photographie, mais elle est complètement déformée, avec des aisseliers (les pièces de bois assemblées qui soutiennent le toit ici très débordant, pour protéger la façade de la pluie) déportés vers la gauche. Vous voyez aussi qu’à Confolens, la quasi totalité de ces maisons présente des encorbellements, avec l’étage plus large que le rez-de-chaussée, ce qui permet de gagner de l’espace, ici dans une mise en œuvre simple, avec des porte-à-faux des solives (les poutres horizontales perpendiculaires à la façade) coincées entre les sablières (les bois porteurs horizontaux parallèles à la façade)… Voir le dossier de la  Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa

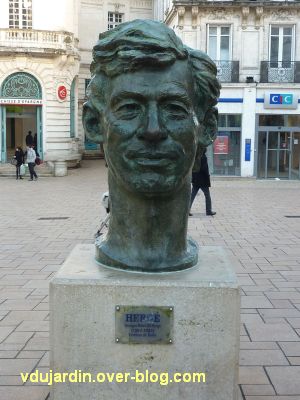

Quelques précisions : en mars 2010, j’ai profité d’une belle journée printanière à Confolens (pour un colloque) pour faire une série de photographies et partager avec vous quelques-une d’entre elles, comme ces violettes près de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici sa  La tête d’Hergé a été inaugurée rue Marengo à Angoulême en janvier 2003, à l’occasion du

La tête d’Hergé a été inaugurée rue Marengo à Angoulême en janvier 2003, à l’occasion du  Elle est signée de Tchang Tchong-jen (« T.J. Tchang 1987 »), l’ami chinois d’Hergé qui lui avait inspiré le personnage du Lotus bleu.

Elle est signée de Tchang Tchong-jen (« T.J. Tchang 1987 »), l’ami chinois d’Hergé qui lui avait inspiré le personnage du Lotus bleu. Il s’agit d’un dépôt de l’État… c’est même inscrit sur le socle, pas question que cette propriété soit oubliée avec le temps…

Il s’agit d’un dépôt de l’État… c’est même inscrit sur le socle, pas question que cette propriété soit oubliée avec le temps…

Ils ont fabriqué ces bulbes géants comme des composteurs que je trouve beaucoup moins beaux et rigolos que les

Ils ont fabriqué ces bulbes géants comme des composteurs que je trouve beaucoup moins beaux et rigolos que les  Plantés au milieu des parterres fleuris, ils sont censés nourrir au fur et à mesure les plates-bandes…

Plantés au milieu des parterres fleuris, ils sont censés nourrir au fur et à mesure les plates-bandes… Les fleurs qui sont plantées dans un sol recouvert de copeaux, idéal pour limiter les arrosages et la poussée des mauvaises herbes, à enfouir ou à mettre dans le composteur en fin d’été…

Les fleurs qui sont plantées dans un sol recouvert de copeaux, idéal pour limiter les arrosages et la poussée des mauvaises herbes, à enfouir ou à mettre dans le composteur en fin d’été… Je ne suis pas si sûre que ces bulbes, en bois de cageots agrafés, soit faciles d’utisiation, il faut écarter les lanières pour mettre les déchets verts, je suppose, car le haut des bulbes est trop haut… Mais au milieu des plates-bandes, pas faciles d’accès. En revanche, il serait peut-être possible d’y faire pousser des cucurbitacées qui s’en échapperaient, non?

Je ne suis pas si sûre que ces bulbes, en bois de cageots agrafés, soit faciles d’utisiation, il faut écarter les lanières pour mettre les déchets verts, je suppose, car le haut des bulbes est trop haut… Mais au milieu des plates-bandes, pas faciles d’accès. En revanche, il serait peut-être possible d’y faire pousser des cucurbitacées qui s’en échapperaient, non? En septembre (photos du 30/09/2011), les capucines ont bien grandi, certains bulbes se sont effondrés, le compost se développe à l’intérieur…

En septembre (photos du 30/09/2011), les capucines ont bien grandi, certains bulbes se sont effondrés, le compost se développe à l’intérieur… Nous passons à côté, dans le jardin n° 18 Le jardin à la rue, conçu par

Nous passons à côté, dans le jardin n° 18 Le jardin à la rue, conçu par  Nous sommes accueillis par de grands bulbes blancs, un peu en forme d’arrosoirs d’appartement géants… qui sont à la fois des lampadaires photovoltaïques et des réservoirs d’eau de pluie. Le long du « bec » poussent des fleurs d’alpage et des fruits des bois. Le sol du « trottoir » est en partie composé de grilles métalliques qui permettent au gazon de pousser à travers… bordé, à gauche de l’image, par une zone humide qui est une station de lagunage.

Nous sommes accueillis par de grands bulbes blancs, un peu en forme d’arrosoirs d’appartement géants… qui sont à la fois des lampadaires photovoltaïques et des réservoirs d’eau de pluie. Le long du « bec » poussent des fleurs d’alpage et des fruits des bois. Le sol du « trottoir » est en partie composé de grilles métalliques qui permettent au gazon de pousser à travers… bordé, à gauche de l’image, par une zone humide qui est une station de lagunage. Le sol de la « rue » est lui composé d’un matériau est composé de matériaux issus du recyclage des rebuts industriels avec un liant à base d’algues. Au fond, si j’ai bien compris, il s’agit de stores sur lesquels doivent grimper des plantes…

Le sol de la « rue » est lui composé d’un matériau est composé de matériaux issus du recyclage des rebuts industriels avec un liant à base d’algues. Au fond, si j’ai bien compris, il s’agit de stores sur lesquels doivent grimper des plantes… Fin septembre, je n’ai pas observé beaucoup de changements dans ce jardin…

Fin septembre, je n’ai pas observé beaucoup de changements dans ce jardin… Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au

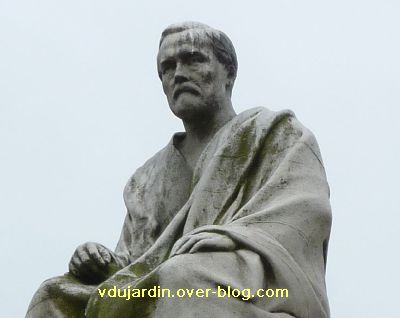

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au  En haut du monument siège Louis Pasteur.

En haut du monument siège Louis Pasteur. En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale. Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument). Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse. Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle… … la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil. On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

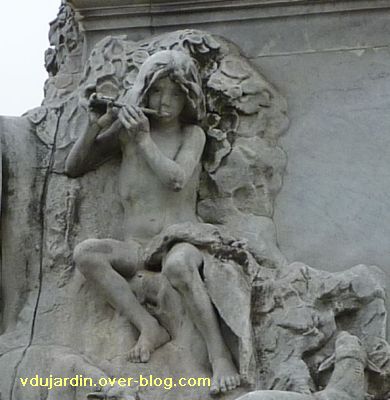

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe. Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée. Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte. N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni… L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881. On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud. Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le  On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest… Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit… Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs? Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du  La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle.

La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle. Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche.

Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche. Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Il s’agit du Promontoire sur la Loire. L’installation en bois est annoncée jusqu’au 3 novembre 2011, mais certaines resteront peut-être au-delà de la saison?

Il s’agit du Promontoire sur la Loire. L’installation en bois est annoncée jusqu’au 3 novembre 2011, mais certaines resteront peut-être au-delà de la saison? En repartant le soir, étrange, un drôle de bruit, vous ne voyez pas les avions anciens qui volent?

En repartant le soir, étrange, un drôle de bruit, vous ne voyez pas les avions anciens qui volent? J’ai juste réussi à en prendre un de plus près en photo…

J’ai juste réussi à en prendre un de plus près en photo… Dans le parc, nous avons trouvé deux des trois Cabanes dans les arbres, ou bien il y a les trois sur mes photos? en tournant et retournant dans le parc, je ne suis pas sûre…

Dans le parc, nous avons trouvé deux des trois Cabanes dans les arbres, ou bien il y a les trois sur mes photos? en tournant et retournant dans le parc, je ne suis pas sûre… Oui, bon, juste des cabanes en bois, on ne peut pas monter ni habiter dedans comme au

Oui, bon, juste des cabanes en bois, on ne peut pas monter ni habiter dedans comme au  Bon, on peut quand même jouer avec les branches…

Bon, on peut quand même jouer avec les branches… ..et les feuilles. Je ne sais pas si celle-ci est la même que la première, il y a quelques heures entre les deux photographies… Ce genre de cabane, finalement, c’est plus rigolo quand c’est décalé, sur les tubes de

..et les feuilles. Je ne sais pas si celle-ci est la même que la première, il y a quelques heures entre les deux photographies… Ce genre de cabane, finalement, c’est plus rigolo quand c’est décalé, sur les tubes de  Un peu plus loin, en revenant vers le château, nous apercevons un plancher, en fait, c’est Promenade sous les arbres.

Un peu plus loin, en revenant vers le château, nous apercevons un plancher, en fait, c’est Promenade sous les arbres. Euh, on peut marcher dessus ou à côté, mais… pour quoi faire?

Euh, on peut marcher dessus ou à côté, mais… pour quoi faire? Je sais, l’art, ce n’est pas pour faire quelque chose, mais le sens de cette œuvre ou l’émotion artistique m’échappe cette fois…

Je sais, l’art, ce n’est pas pour faire quelque chose, mais le sens de cette œuvre ou l’émotion artistique m’échappe cette fois… En revanche, juste à côté, nous avons trouvé deux œuvres éphémères, sans doute réalisées par des enfants… cela ressemble à ce qui est présenté dans l’un des

En revanche, juste à côté, nous avons trouvé deux œuvres éphémères, sans doute réalisées par des enfants… cela ressemble à ce qui est présenté dans l’un des  …et ce personnage…

…et ce personnage… Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa

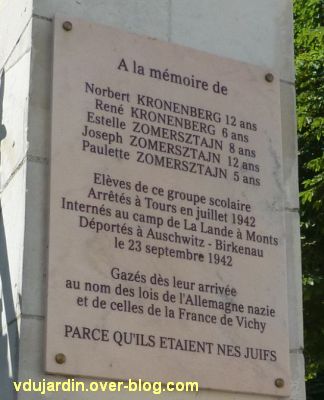

Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa  Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain…

Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain… En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un

En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un

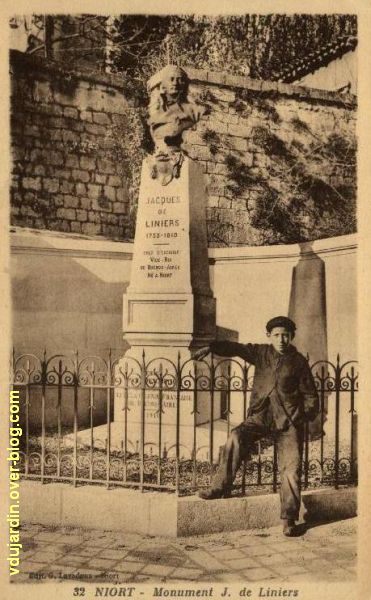

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne.

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne. On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort.

On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort. Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour

Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour  Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire…

Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire… Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Au centre du jardin, une pièce d’eau surélevée dans laquelle sont échoués des bidons peints de couleurs vives qui accueillent les plantes, un peu comme des « pixels colorés ».

Au centre du jardin, une pièce d’eau surélevée dans laquelle sont échoués des bidons peints de couleurs vives qui accueillent les plantes, un peu comme des « pixels colorés ». L’eau du bassin est pompée et reversée dedans, permettant d’oxygéner l’eau. La pompe est actionnée par ces ailerons qui fonctionnent comme une éolienne.

L’eau du bassin est pompée et reversée dedans, permettant d’oxygéner l’eau. La pompe est actionnée par ces ailerons qui fonctionnent comme une éolienne. Dans la zone périphérique, les tuyaux d’alu (je pense… genre tuyaux de ventilation) sont enterrés et servent aussi de jardinières…

Dans la zone périphérique, les tuyaux d’alu (je pense… genre tuyaux de ventilation) sont enterrés et servent aussi de jardinières… On voit peut-être mieux comme ça?

On voit peut-être mieux comme ça? Et j’ajoute une petite vue des bidons fin septembre…

Et j’ajoute une petite vue des bidons fin septembre… Je poursuis avec le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps,

Je poursuis avec le jardin n° 20, Le jardin à emporter, conçu par Steve Papps,  Le jardin s’organise dans des sacs à matériaux, dans lequel ont été plantés des arbres et d’autres plantes, mini-écosystèmes en puissance… un verger, une forêt, une haie, une lande… Bon, le banc ne semble pas trop confortable…

Le jardin s’organise dans des sacs à matériaux, dans lequel ont été plantés des arbres et d’autres plantes, mini-écosystèmes en puissance… un verger, une forêt, une haie, une lande… Bon, le banc ne semble pas trop confortable… Tout au fond, une zone de prairie fleurie et une camionette échouée…

Tout au fond, une zone de prairie fleurie et une camionette échouée… Et sur les bords, des plates-bandes…

Et sur les bords, des plates-bandes… Et voici ce qu’il donne fin septembre…

Et voici ce qu’il donne fin septembre…