Nous ne sommes pas dimanche, il n’est pas midi, mais retour à Poitiers…

J’invite François de Sale (si, vous ne rêvez pas, il a commenté mon article de dimanche dernier sur Joseph de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers) à parcourir d’autres pages de mon blog qui le feront sans doute fuir, par exemple lettre à un jeune catholique de Böll ou four solaire… Et je ne mets pas le lien vers le site de ce commentateur, les intégristes catholiques (pas plus que n’importe quels autres intégristes), ce n’est pas mon truc…

Pour ma part, je suis dans la position de la scène qui se passe sur le même niveau de la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, mais à l’opposé…

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

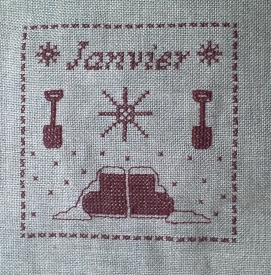

Je ne dénoncerai pas le serpent, mais je vais suivre le SAL organisé par Jo du Québec / les fantaisies de Jo, une toute petite grille de 60 points d côté chaque mois… J’ai déjà choisi le fil, 815 de DMC, la toile Edinburgh 14 fils en ton bis, et même commencé les petites croix ! Pour celles qui sont tentées à leur tour… elles enfanteront dans la douleur (oups, non, là, je mélange tout, mais c’est Genèse, 3, 16, qui est en plus une source du machisme… l’homme dominera la femme)… elles peuvent toujours participer à ce SAL (avec un dé si vous voulez, pour éviter la douleur de l’aiguille).

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à Aulnay, où l’arbre est à droite de la scène): Adam est à gauche, l’arbre avec le serpent enroulé en centre et Ève à droite. Les bras étant cassés, il n’est pas facile de préciser s’ils se cachaient, la main gauche d’Adam semble le suggérer plus ou moins, et la poitrine d’Ève est bien nue..

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à Aulnay, où l’arbre est à droite de la scène): Adam est à gauche, l’arbre avec le serpent enroulé en centre et Ève à droite. Les bras étant cassés, il n’est pas facile de préciser s’ils se cachaient, la main gauche d’Adam semble le suggérer plus ou moins, et la poitrine d’Ève est bien nue..

Voici sa position sur la façade.

Voici sa position sur la façade.

Pour une version colorisée de la même scène, un petit détour par l’église Sainte-Radegonde à Poitiers s’impose, je vous ai déjà montré un chapiteau du déambulatoire avec, côté chœur, Daniel dans la fosse aux lions, et côté déambulatoire, la Tentation. En fait, pas tout à fait la Tentation, je suis retournée voir, mais plutôt la Chute.

Sur le chapiteau de Sainte-Radegonde, le serpent est bien caché dans le feuillage à gauche, Adam et Ève tiennent encore chacun un fruit défendu, mais ils cachent (plus ou moins) leur nudité avec leurs mains… Ils ont donc déjà succombé à la tentation (Genèse 2, 10 : parce que je suis nu, je me suis caché, dit Adam à Dieu). .

Pour aller plus loin : un petit livre bien pratique, paru juste après les restaurations du début des années 1990, par Yves-Jean Riou : Collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Collection itinéraires du patrimoine, n° 85, éditions CCCPC, 1995, ISBN : 2-905764-12-0.

Si vous voulez un beau livre beaucoup plus cher, alors il vous faut le livre dirigé par Marie-Thérèse Camus et Claude Andrault-Schmitt, Notre-Dame-Grande-de-Poitiers. L’œuvre romane, éditions Picard/CESCM Université de Poitiers, 2002.

Post-scriptum : ah, j’ai oublié un article à relire : la soirée contre le créationnisme à Poitiers. Tant que la Bible ne sert pas à nier l’évolution, c’est un très beau texte. Et comme tous les lecteurs ne parcourent pas les commentaires, je vous copie-colle (il paraît que ce verbe va finir par entrer dans le dictionnaire, anticipons) le commentaire que vient de laisser mon père : » ce que tu ne dis pas, c’est que très modestement François de Sale (comme toi tu dis) lui se dit Saint François de Sale. Si certains sont tenté de (re)lire la Genèse, moi, j’ai un faible pour la traduction proposée par Henri Meschonnic (Au commencement, chez Desclée de Brouwer 2002 ISBN 2-220-05092-0). Une traduction à partir de l’hébreu qui essaie de rendre la poésie du texte en conservant son rythme et explique en note tous les problèmes de traduction rencontrés. Un travail qui ne s’appuie pas sur l’exégèse contrairement à « la nouvelle traduction de la bible » parue chez Bayard en 2001 (ISBN 2-227-35800-9) « .

Retrouvez tous les articles sur Notre-Dame-la-Grande à Poitiers

La façade occidentale

Comme je vous l’ai dit avant-hier, j’ai succombé à la tentation, je me suis engagée dans le SAL organisé par Jo du Québec / les fantaisies de Jo. Elle nous propose une toute petite grille chaque mois… donc janvier cette fois. J’ai choisi le fil, 815 de DMC, la toile Edinburgh 14 fils en ton bis. Et la pelle et les bottes sont toujours d’actualité à Poitiers.

Comme je vous l’ai dit avant-hier, j’ai succombé à la tentation, je me suis engagée dans le SAL organisé par Jo du Québec / les fantaisies de Jo. Elle nous propose une toute petite grille chaque mois… donc janvier cette fois. J’ai choisi le fil, 815 de DMC, la toile Edinburgh 14 fils en ton bis. Et la pelle et les bottes sont toujours d’actualité à Poitiers. Aujourd’hui, la ville a investi dans des pelles à neige et des raclettes, j’ai croisé enfin des employés municipaux avec des outils tout neufs… Que de badebets dans les rues face à une telle situation ! En particulier un couple de Québecois croisé sur le parvis de Notre-Dame ce midi, guide vert à la main, vraiment ébahis devant la pagaille… Enfin, ce matin, les rues piétonnes avaient quand même été dégagées, les trottoirs ont été sablés au fur et à mesure de la journée, il y a encore des rues fermées. Ce soir, la Grand’Rue a été rouverte à la circulation, mais comme elle était fermée aux voitures, seule la chaussée avait été traitée, donc maintenant, trottoirs-patinoires pour les piétons… Les poubelles ont quand même enfin été ramassées.

Aujourd’hui, la ville a investi dans des pelles à neige et des raclettes, j’ai croisé enfin des employés municipaux avec des outils tout neufs… Que de badebets dans les rues face à une telle situation ! En particulier un couple de Québecois croisé sur le parvis de Notre-Dame ce midi, guide vert à la main, vraiment ébahis devant la pagaille… Enfin, ce matin, les rues piétonnes avaient quand même été dégagées, les trottoirs ont été sablés au fur et à mesure de la journée, il y a encore des rues fermées. Ce soir, la Grand’Rue a été rouverte à la circulation, mais comme elle était fermée aux voitures, seule la chaussée avait été traitée, donc maintenant, trottoirs-patinoires pour les piétons… Les poubelles ont quand même enfin été ramassées. 93 000 litres de cheval contemporain… Vous vous demandez certainement ce que je veux dire… et bien, moi aussi ! C’est une opération proposée il a quelques semaines sur le parvis du

93 000 litres de cheval contemporain… Vous vous demandez certainement ce que je veux dire… et bien, moi aussi ! C’est une opération proposée il a quelques semaines sur le parvis du  Concrètement, il y a eu un atelier (

Concrètement, il y a eu un atelier ( Cinq à dix petits centimètres de neige tombés hier entre 17h et 19h30 à peu près, et la ville de Poitiers est bloquée… Et pourtant, hier matin, la météo avait annoncé la neige pour 16h environ… Comme je vous l’ai dit,

Cinq à dix petits centimètres de neige tombés hier entre 17h et 19h30 à peu près, et la ville de Poitiers est bloquée… Et pourtant, hier matin, la météo avait annoncé la neige pour 16h environ… Comme je vous l’ai dit,  Au fait, vous aller rire… de notre montagne si enneigée ! Notre-Dame-la-Grande culmine à un peu plus de 110m (116m pour l’hôtel de ville, ouah !), le pont du Clain en bas de la Grand’rue à 74m… 730 m du chevet de Notre-Dame à ce pont… 5 % de pente en moyenne. Les montagnards doivent se tordre de rire en lisant cet article ! Le

Au fait, vous aller rire… de notre montagne si enneigée ! Notre-Dame-la-Grande culmine à un peu plus de 110m (116m pour l’hôtel de ville, ouah !), le pont du Clain en bas de la Grand’rue à 74m… 730 m du chevet de Notre-Dame à ce pont… 5 % de pente en moyenne. Les montagnards doivent se tordre de rire en lisant cet article ! Le

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire).

Et oui, Adam, Ève (impossible de se tromper, le sculpteur à préciser EVA au-dessus, le A est peu visible) et le serpent… (Genèse 3, 1-6 pour ceux qui veulent relire l’histoire). Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à

Revenons au sujet du jour, Adam et Ève sur la façade de Notre-dame-la-Grande à Poitiers. La première photographie est prise de face, la seconde un peu plus sur le côté, pour mieux voir Adam. Les parties plus blanches d’Adam et Ève sont dues un traitement différent au moment de la restauration et de l’enlèvement du sel de la pierre il y a une quinzaine d’années déjà (en 1995). Si je retrouve mes photos prises des échafaudages à cette occasion là, je vous les montrerai. Ils sont représentés comme le plus souvent dans l’art roman en Poitou-Charentes (avec une exception notable à  Voici sa position sur la façade.

Voici sa position sur la façade. Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain.

Jésus est né et les rois mages ne sont pas encore arrivés… Mais Joseph n’en revient toujours pas que sa femme, Marie, vierge (si, les sages-femmes l’ont assuré !?!), ait accouché de Jésus. Alors, sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, Joseph, la tête en appui sur son bras droit, admire encore et encore ce bébé en train de prendre le bain. Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain.

Joseph est représenté assis, de profil ou plutôt légèrement de trois quarts et regarde Jésus qui lui fait face dans son bain. Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le

Il est assis sur un riche siège dont les montants et la boule rappellent le  Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs.

Joseph est représenté avec la main droite contre sa joue, la main gauche sur son avant-bras droit. Il est barbu et moustachu et coiffé de la calotte juive sur ses cheveux mi-longs. Voici la position de cette scène sur la façade.

Voici la position de cette scène sur la façade.

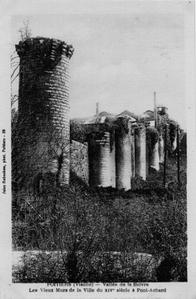

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de

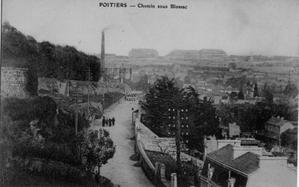

Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires…

Mais au début du XXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette carte postale ancienne, c’était un lieu de promenade, avec un peu plus loin une cheminée de l’usine à gaz (voir commentaire ci-dessous) et de l’autre côté du Clain, les casernements militaires… Aujourd’hui, je ne vous montre pas un monument de Poitiers (la façade du théâtre rebaptisé TAP-cinéma depuis l’ouverture du

Aujourd’hui, je ne vous montre pas un monument de Poitiers (la façade du théâtre rebaptisé TAP-cinéma depuis l’ouverture du

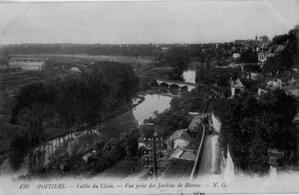

Poitiers est une ville située sur un éperon rocheux à la confluence de deux rivières, le Clain et la Boivre… qui débordent parfi plus ou moins sérieusement. Ces deux rivières ont assez profondément entaillé le plateau calcaire, du coup, le centre-ville, aussi appelé le plateau est plat, mais il faut y monter depuis tous les accès. Et sur les autres rives des rivières, il y a les quartiers périphériques… et aussi des rues très en pente (par exemple la rue de la Cueille aiguë) ou des escaliers parfois au nom poétique comme les escaliers du diable… Je vous montrerai tout ça à une autre occasion. Aujourd’hui, j’ai choisi les deux accès possibles à

Poitiers est une ville située sur un éperon rocheux à la confluence de deux rivières, le Clain et la Boivre… qui débordent parfi plus ou moins sérieusement. Ces deux rivières ont assez profondément entaillé le plateau calcaire, du coup, le centre-ville, aussi appelé le plateau est plat, mais il faut y monter depuis tous les accès. Et sur les autres rives des rivières, il y a les quartiers périphériques… et aussi des rues très en pente (par exemple la rue de la Cueille aiguë) ou des escaliers parfois au nom poétique comme les escaliers du diable… Je vous montrerai tout ça à une autre occasion. Aujourd’hui, j’ai choisi les deux accès possibles à  La seconde est de traverser le

La seconde est de traverser le