Il y a quelques semaines, en vous parlant de la statue de Jeanne d’Arc par Antonin Mercié à Toulouse, je vous parlais de la Gloria Victis (Gloire aux vaincus) qui figure sur le monument aux morts de 1870 à Niort. En allant à une réunion de l’alliance maladies rares l’autre jour, pour représenter Valentin Apac, association de porteurs d’anomalies chromosomiques, j’ai fait un petit crochet par la place de Strasbourg pour prendre quelques photographies…

Il y a quelques semaines, en vous parlant de la statue de Jeanne d’Arc par Antonin Mercié à Toulouse, je vous parlais de la Gloria Victis (Gloire aux vaincus) qui figure sur le monument aux morts de 1870 à Niort. En allant à une réunion de l’alliance maladies rares l’autre jour, pour représenter Valentin Apac, association de porteurs d’anomalies chromosomiques, j’ai fait un petit crochet par la place de Strasbourg pour prendre quelques photographies…

La voici de plus près, de face…

La voici de plus près, de face…

Allez, on s’approche, vous voyez mieux le groupe sculpté composé d’une Victoire soutenant un soldat en train de mourir.

Encore un peu plus près…

Encore un peu plus près…

Regardez la légèreté du soldat…

Regardez la légèreté du soldat…

… et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé…

… et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé…

Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat…

Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat…

… ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire.

… ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire.

Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria…

Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria…

… Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie.

… Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie.

La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi…

La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi…

…ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le monument aux morts de 1870-1871 de Jules Félix Coutan à Poitiers. Il s’agit en effet d’un tirage en bronze d’un modèle en plâtre présenté au Salon de 1874 par Antonin Mercié, qui reçut une médaille d’honneur.

…ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le monument aux morts de 1870-1871 de Jules Félix Coutan à Poitiers. Il s’agit en effet d’un tirage en bronze d’un modèle en plâtre présenté au Salon de 1874 par Antonin Mercié, qui reçut une médaille d’honneur.

Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « .

Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « .

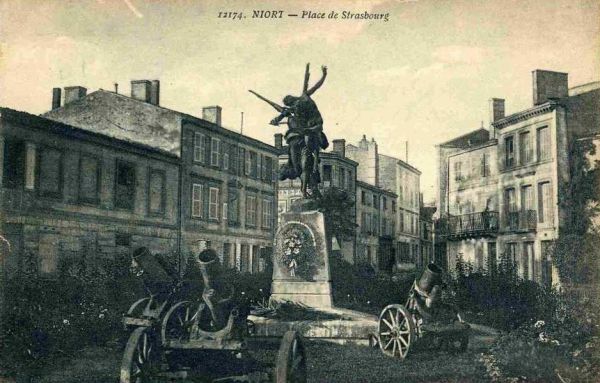

Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour.

Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour.

D’autres sculptures s’étaient trouvées auparavant à cet emplacement, une statue d’Henri IV créée en 1828 puis une statue de Napoléon en 1850.

Vous trouverez d’autres informations sur cette œuvre dans le Parcours du patrimoine consacré aux monuments aux morts avec une allégorie de la République, et dans le dossier documentaire réalisé par le service de l’inventaire du patrimoine culturel de la région Poitou-Charentes). Un autre tirage se trouve au musée des Augustins à Toulouse, un autre à Bordeaux près de la cathédrale, un autre encore au musée de Grenoble, etc. Une autre statue célèbre d’Antonin Mercié, représentant David, se trouve à Toulouse, suivre le lien pour la voir. Vous pouvez aussi découvrir une photographie du plâtre présenté au salon de 1874.

Je poursuis la visite du Grand-Rond à Toulouse… Si vous avez ratez la Chienne de Pierre Rouillard, je vous invite à aller lire l’article avant de poursuivre, pour le contexte… Je rappelle juste qu’elle date de 1865.

Je poursuis la visite du Grand-Rond à Toulouse… Si vous avez ratez la Chienne de Pierre Rouillard, je vous invite à aller lire l’article avant de poursuivre, pour le contexte… Je rappelle juste qu’elle date de 1865. Entre ses pattes, vous remarquez la présence de feuilles de chêne, symbole de force et de puissance.

Entre ses pattes, vous remarquez la présence de feuilles de chêne, symbole de force et de puissance. Il y a quelques semaines, en vous parlant de

Il y a quelques semaines, en vous parlant de  La voici de plus près, de face…

La voici de plus près, de face… Encore un peu plus près…

Encore un peu plus près… Regardez la légèreté du soldat…

Regardez la légèreté du soldat… … et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé…

… et quand on tourne un peu autour de la sculpture, la souffrance de son regard, son glaive brisé… Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat…

Admirez la qualité de la sculpture, ici sur le drapé et le pied droit du soldat… … ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire.

… ou encore sur le pectoral (partie de l’armure protégeant la poitrine) orné d’une tête de Méduse (sensée pétrifiée l’ennemi de son regard) porté par la Victoire. Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria…

Le titre de l’œuvre figure sur sa base, Gloria… … Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie.

… Victis (Gloire aux vaincus). Au passage, le pied de la Victoire est aussi visible sur cette photographie. La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi…

La signature du sculpteur, (Antonin) Mercié aussi… …ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le

…ainsi que celle du fondeur, les frères Thiébaut, qui ont aussi fondu le  Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « .

Sur la face arrière du socle figure la mention de la souscription qui a permis d’ériger le monument en 1881. Sur la face principale, vous le devinez sur la deuxième photographie, est inscrite la dédicace, » aux enfants / des Deux-Sèvres / morts pour la défense / du pays / 1870-1871 « . Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour.

Pour la route, je vous ajoute une vue sur une carte postale ancienne, quand les arbres n’avaient pas encore poussé… et avec des canons bien guerriers tout autour. Si les culots des

Si les culots des  Je vous avais déjà parlé de ces gargouilles sur les façades

Je vous avais déjà parlé de ces gargouilles sur les façades  Un autre détail de la première fenêtre…

Un autre détail de la première fenêtre… Pour les suivantes, je ne vous montre que les visages sculptés sur les culots… Deuxième fenêtre, à gauche…

Pour les suivantes, je ne vous montre que les visages sculptés sur les culots… Deuxième fenêtre, à gauche… Deuxième fenêtre, à droite… et ainsi de suite jusqu’à la cinquième fenêtre, je vous laisse juste les images…

Deuxième fenêtre, à droite… et ainsi de suite jusqu’à la cinquième fenêtre, je vous laisse juste les images…

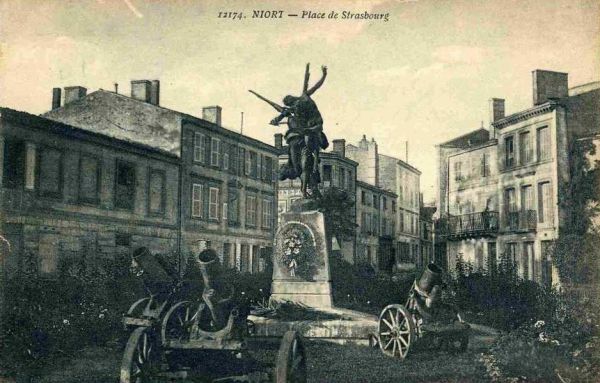

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par

Aujourd’hui, nous retournons admirer la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. J’ai rédigé cet article pour la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par  Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation.

Le premier, indiqué en rouge sur la première image, repose sur l’archivolte de la voussure du portail central (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). Si vous faites attention, vous avez plus apercevoir sa tête à gauche de l’église de la scène de la Visitation. Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent.

Si l’on remonte d’un niveau sur la façade, au niveau des arcatures de la frise d’apôtres, dans un angle se cache un autre dragon. Il a un très curieux corps, avant une grande gueule armée de dents pointues, et fait le dos rond sur une feuille. Sa queue se termine par une tête de serpent. Il y a une dizaine de jours, la commune d’Angles-sur-l’Anglin, dans la Vienne, donnait à la place du village le nom d’Aimé Octobre, né dans cette commune en 1868, prix de Rome en 1893 et décédé à Vouvray en 1943. C’est un sculpteur dont je vous ai déjà parlé pour la

Il y a une dizaine de jours, la commune d’Angles-sur-l’Anglin, dans la Vienne, donnait à la place du village le nom d’Aimé Octobre, né dans cette commune en 1868, prix de Rome en 1893 et décédé à Vouvray en 1943. C’est un sculpteur dont je vous ai déjà parlé pour la  Revenons à Angles, désolée pour les photographies, il ne faisait pas très beau mais il y avait quand même un contre-jour… La voici de face…

Revenons à Angles, désolée pour les photographies, il ne faisait pas très beau mais il y avait quand même un contre-jour… La voici de face… De profil…

De profil… … la signature (les signatures plutôt, mais l’une n’est pas visible entièrement ici) sur le socle ainsi que la date de 1926 (il fut inauguré le 9 octobre 1927)…

… la signature (les signatures plutôt, mais l’une n’est pas visible entièrement ici) sur le socle ainsi que la date de 1926 (il fut inauguré le 9 octobre 1927)… … de dos…

… de dos… …et l’autre profil entre les arbres.

…et l’autre profil entre les arbres. À l’entrée nord du Grand-Rond à Toulouse, vous serez accueillis par ces deux statues d’une chienne et d’une

À l’entrée nord du Grand-Rond à Toulouse, vous serez accueillis par ces deux statues d’une chienne et d’une  Pierre Louis Rouillard (1820-1881), dont vous pouvez lire une

Pierre Louis Rouillard (1820-1881), dont vous pouvez lire une  Elle vous accueille la gueule ouverte, menaçante malgré son collier.

Elle vous accueille la gueule ouverte, menaçante malgré son collier. Elle allaite ses chiots…

Elle allaite ses chiots… Bien que reliée à une chaîne et les mamelles gonflées de lait, il n’y a rien de paisible en elle.

Bien que reliée à une chaîne et les mamelles gonflées de lait, il n’y a rien de paisible en elle. Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la

Nabuchodonosor II, roi de Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ, apparaît notamment dans les livres de Jérémie et de Daniel dans l’Ancien Testament, mais aussi dans d’autres livres (voir plus bas). Il a détruit Jérusalem en 587 ou 586 (les exégètes ne sont pas tous d’accord entre eux). Sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, il est sculpté à droite de la scène de la  Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX.

Il est représenté comme un roi, couronné et assis frontalement sur un trône, les pieds chaussés reposant sur un repose-pieds. Impossible de se tromper sur son identité, le commanditaire a dû demander au sculpteur d’inscrire sur nom en haut de la figure, mais il s’est un peu emmêlé le burin quand il a été gêné par la tête ou s’est aperçu qu’il allait manquer de place, et il a inséré le deuxième O à l’intérieur du D : NABVCODoNOSOR / REX. Je vous avais déjà parlé du

Je vous avais déjà parlé du  Aujourd’hui, nous revenons à la façade principale et à ses sculptures, notamment celles qui se trouvent sur les fenêtres à moulurations entrecroisées. Les culots sont ornés de petits personnages, qui sont soit des êtres hybrides (tête humaine et corps animal), soit des angelots. Je commence par la gauche…

Aujourd’hui, nous revenons à la façade principale et à ses sculptures, notamment celles qui se trouvent sur les fenêtres à moulurations entrecroisées. Les culots sont ornés de petits personnages, qui sont soit des êtres hybrides (tête humaine et corps animal), soit des angelots. Je commence par la gauche… Un autre détail… Je suis sûre qu’il a sa place parmi les monstres de la communauté des têtes et visages sculptés.

Un autre détail… Je suis sûre qu’il a sa place parmi les monstres de la communauté des têtes et visages sculptés. Sur le linteau de la porte, des armoiries encadrées d’angelots. Je ne suis pas allée vérifier à quelle famille elles appartiennent…

Sur le linteau de la porte, des armoiries encadrées d’angelots. Je ne suis pas allée vérifier à quelle famille elles appartiennent… La deuxième fenêtre…

La deuxième fenêtre… …et la troisième

…et la troisième …le culot gauche…

…le culot gauche… … le droit.

… le droit. Quant à la quatrième fenêtre, elle est cachée par la végétation.

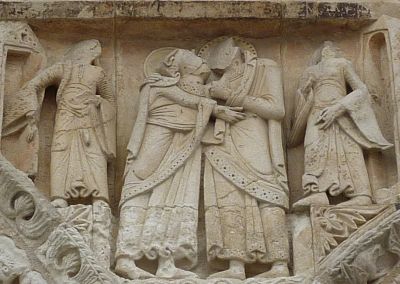

Quant à la quatrième fenêtre, elle est cachée par la végétation. Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve

Aujourd’hui, nous sommes le jour de la Visitation, et comme hier, je ne vous ai pas parlé de Poitiers, je vous montre la représentation de cette scène sur la façade de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Pour mémoire, et pour les chrétiens, la Visitation est la visite que rend Marie, future mère du Christ, à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste. Cette visite est rapportée dans l’évangile de Luc (Lu 1, 39-45). À droite de cette scène se trouve  Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la

Vous pouvez remarquer que Marie et Élisabeth sont représentées en grand. Le personnage de droite, un peu plus grand, est interprété comme Marie, hiérarchiquement plus importante que sa cousine dans l’histoire sainte. Elles sont suivies chacune d’un personnage plus petit, interprété comme une servante, plutôt une dame de compagnie vue la richesse de leurs vêtements (voir sur cet autre article des détails, notamment de la  D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth.

D’un peu plus loin, vous pouvez voir qu’elles sortent l’une d’une église, à gauche, l’autre, d’une ville entourée de remparts et dans laquelle se trouve une église. Vous pouvez remarquez les portes ouvertes. Ces éléments d’architecture sont typiques de l’époque romane. Vous pouvez remarquer la largeur des manches de la robe des servantes ou le riche décor de la bordure des manteaux de Marie et Élisabeth. Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots).

Voici de plus près l’église à gauche, où sont représentées deux travées percées chacune d’une fenêtre en plein cintre. Sous le toit en tuiles, vous pouvez même distinguer les modillons… (clic sur le lien suivant sur le site de la région Poitou-Charentes si vous voulez voir un schéma avec ces mots). La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de

La ville est interprétée comme la ville de Nazareth, car elle se trouve entre Marie de la scène de la Visitation et Marie de la scène de  Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au

Je vous avais annoncé qu’il y avait d’autres gargouilles au  Ah, au fait,

Ah, au fait,  Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin.

Ici, comme vous le voyez, elles sont sur le mur, vers le haut mais as au niveau de l’égout du toit (la partie où le toit s’égoutte), elles n’ont donc absolument aucune fonction, c’est une des raisons pour lesquelles je pense qu’elles sont dues à Viollet-le-Duc… qui les a peut-être récupérées sur ce bâtiment ou sur un autre, ou bien qui les a fait taillées par les sculpteurs qui travaillaient en même temps sur la restauration (radicale) de l’église voisine Saint-Sernin. Et voici la dernière gargouille.

Et voici la dernière gargouille.