Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Et pour Pech-Merle (et d’autres), pensez à réserver votre visite quelques jours avant, pour être assuré de pouvoir entrer. Ici, je m’interroge sur les quotas de visiteurs très élevés pour une grotte ornée, à 700 visiteurs par jour et 25 par visite. Surtout qu’il semble y avoir une curieuse conception du 25 personnes par visite : le guide n’est pas inclus, ni les enfants de moins de 5 ans (ils ne payent pas, mais ils respirent, et même parlent, sont parfois agités, et donc libèrent plus de CO2 que la moyenne des visiteurs, il n’y a aucune raison qu’ils ne soient pas comptés (pour information, la plupart des autres grottes ornées ont un quota inférieur à 400, certes, ici, la cavité est grande et peut sans doute encaisser plus. Mais pour la réserve de l’archipel des Berlengas au Portugal, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le quota n’est que de 360 personnes par jour, et seulement 3 mois par an). La première salle m’a semblé très chaude – en tout cas au-dessus celle des salles suivantes, ce qui n’est pas très étonnant puisque le sas ne fonctionne pas vraiment comme un sas (en tout cas, pour mon groupe, à l’entrée et à la sortie, les deux portes ont été ouvertes en même temps, ce qui n’est pas normal). Mais bon, cela est le problème du contrôle des grottes ornées par les services des monuments historiques et le service régional de l’archéologie, les capteurs devraient signaler les anomalies éventuelles. Autre bizarrerie, les personnes en short et en t-shirt sont entrées dans la cavité, certes, il faisait froid dehors, la température intérieure annoncée était de 12,8°, probablement un peu plus en réalité, au moins dans l’entrée.

La visite laisse carrément à désirer. Manque de formation de la guide ? Mauvaise conception de la visite ? Cela commence déjà assez mal dans la petite salle qui sert à donner une information générale. Où l’on apprend que les peintures sont datées de 23 000 à 25 000 ans, qu’il y a une datation au carbone 14 de 28 000 ans sur les chevaux pommelés (les seuls avec du noir de charbon). Si vous achetez des cartes postales, vous y lirez 24 600 ans C14, ce qui ne veut rien dire non plus. J’y ai aussi » appris » qu’à cette époque, on vivait par une température moyenne extérieure de -25° en hiver et qu’on chassait le renne dans une épaisse couche de neige permanente toute l’année… Couche de neige épaisse qui reviendra au cours de la visite, lors de l’explication des » disques » de calcite… Un visiteur a quand même tiqué : » alors, c’est disques se sont formés en même temps que l’homme était dans la grotte « , réponse de la guide : » non, vers 1 million d’années… « . Et il y avait aussi une épaisse couche de neige à cette époque là ?? (ça, c’est moi qui demande, maintenant, en connaissant la réponse… patience, je vous mettrai à la fin de cet article quelques éléments de réponse et pistes de lecture sérieuses…). Bon, revenons à notre introduction, aucun des animaux qui vont être vus lors de la visite ensuite n’est montré, ni en reproduction de peinture pariétale, ni en relevé, ni en reconstitution de ce qu’est réellement cet animal, ni mise à l’échelle des uns par rapport aux autres ou par rapport aux espèces actuelles (pour le cheval ou le bison par exemple). C’est bien dommage, aucune importance pour moi, c’est mon ancien cœur de métier, mais à entendre les remarques en cours de visite, cela n’aurait pas été superflu et aidé grandement à lire les figurations (encore plus pour les représentation humaines schématiques). Mais bon, c’est un peu l’abattage, grâce au quota élevé de visiteurs accordé, un départ toutes les 15 minutes… Ça laisse à peine 10 minutes d’introduction et 50 minutes de visite pour le circuit court (en haute saison, le circuit long n’est pas proposé). De même, il manque tout du contexte archéologique. Seules quelques personnes du groupe auront entendu à la fin du parcours une réponse (juste pour une fois) à une question : les hommes préhistoriques (là aussi, juste dans l’intro, homme anatomiquement moderne, ou homme de Cro-Magnon, semblable à nous) ne vivaient pas dans la grotte, ils ne fréquentaient le réseau profond (sans lumière du jour) que pour les peintures et certaines cérémonies. Dans la grotte aussi, un enfant a dit que l’ours ressemblait au cochon… et la guide a dit qu’il n’y avait ni cochon ni sanglier avant la fin de la glaciation vers 10.000 ans. En revanche, elle a aussi dit qu’ils chassaient de petites proies comme le lapin (aïe, lui non plus n’était pas là !) mais jamais le mammouth… Perdu ! Bon, en France, il y a peu de preuve de chasse au mammouth, mais dans les grandes plaines de l’est de l’Europe, à cette époque là, les jeunes mammouths étaient chassés. Certes, comme elle l’a dit, ils ont une épaisse peu et couche de graisse, mais le crâne est très fin et alvéolé… et donc assez vulnérable. Et si André David, l’inventeur, est souvent cité, ceux qui ont étudié la grotte (au premier rang desquels Michel Lorblanchet) ne l’ont pas été une seule fois, même si leurs ouvrages sont à la boutique…

Cela manquait aussi de contextualisation chronologique. Le visiteur aura-t-il la réponse au musée attenant au site ? Plus ou moins. Dans la salle d’accueil, des panneaux neufs et récents donnent une information actualisée et de grande qualité, claire je pense même pour quelqu’un qui n’y connaît rien. le problème, c’est que les gens ne lisent pas ces panneaux (en tout cas, ceux que j’ai vus en restant presque une heure dans le musée). Ils filent vers les vitrines où se trouvent des objets, d’un côté le Paléolithique puis le Néolithique (dont une petite statue féminine provenant de Capdenac, même si le cartel dit bien qu’elle date de 3000 ans avant notre ère, les commentaires laissent penser que pour la plupart des visiteurs elle est contemporaine des peintures murales), de l’autre, des photographies des représentations que l’on trouve dans la grotte (celles que le guide devrait montrer en les contextualisant dans la salle d’accueil, car ici non plus, pas de mise à l’échelle ni de reconstitution de l’animal représenté). Les vitrines mériteraient une petite actualisation ou au moins des explications, mettre de manière brute les diagrammes cumulatifs de type d’outils (selon la méthode Bordes) sans aucune explication n’a strictement aucun sens. Mettre une échelle de temps avec le plus vieux à droite et le plus récent à gauche, et au-dessus à droite l’Aurignacien, à gauche en bas le châtelperronien et au-dessus le Périgordien supérieur (aujourd’hui plutôt appelé Gravettien) laisse supposer au visiteur qu’il s’agit de l’ordre chronologique de ces cultures, ce qui est faux. Le visiteur repart sans rien comprendre du mode de vie de l’homme préhistorique, les parures (perles, pendeloques) lui parlent, le reste est obscure pour qui ne connaît pas avant : des silex sans expliquer comment on s’en sert, les os sans dire ce qui est chassé, comment, comment la carcasse est traitée, comment les outils en os ou en bois de renne sont fabriqués, comment cela varie au fil du temps, aucune évocation de la cueillette, dur, dur…

Pour aller plus loin :

- – le site internet officiel de Pech-Merle et une visite sur le site Hominidés

- côté livres, Michel Lorblanchet, Art pariétal : Grottes ornées du Quercy. Rodez, éditions du Rouergue, 2010.

- – sur les datations au carbone 14 ou radiocarbone, symbole 14C : c’est compliqué, même pour les spécialistes. En gros, les résultats sont exprimés en années avant le présent (BP), le présent étant 1950… et il faut corriger ces datations par ce que l’on appelle une calibration, parce que le taux de radiocarbone n’est pas fixe au fil du temps (aujourd’hui, les accidents nucléaires en libèrent beaucoup… dans le passé, les variations du taux sont plutôt dues à l’activité solaire), on obtient alors des dates calibrées avant notre ère (pour les périodes qui nous concernent). Il s’agit d’une évaluation statistique, avec une marge d’erreur calculée, le résultat final est donc un intervale de plusieurs centaines d’années dans lequel la date réelle a 65% ou 80% de chances de se trouver. Les techniques de préparation des échantillons évoluent aussi, dur de comparer les dates entre elles quand elles sont obtenues avec des techniques différentes.

- – sur le climat au Gravettien : au début, interglaciaire assez froid dit inter-Maisières-Tursac, puis une oscillation tempérée (dite interstade de Tursac par certains auteurs), entre 26500 et 24500 BP. Enfin, un refroidissement pour arriver au maximum glaciaire au Solutréen. Les analyses des carottes glaciaires, des faunes associées au sites archéologiques, des pollens quand ils sont conservés, permettent de mieux cerner le climat.Vous pouvez voir l’une des courbes fréquemment utilisées par exemple ici. Il n’est absolument pas question d’une moyenne hivernale de -25° en hiver dans le Lot… Le clacier se trouve à Londres, sur le Massif central ou dans les yrénées, mais pas ici (de toute façon, les rennes ont besoin d’avoir accès aux lichens pour manger, sinon, ils partent ailleurs). Vous pouvez aussi aller sur la frise chronologique générale proposée par l’Inrap (institut nationale de recherches archéologiques préventives), cliquez sur l’onglet vert qui commence à 40000 ans, et laissez vous guider.

- – sur le Gravettien : pour un public averti (et même plutôt uniquement pour les spécialistes de la période), le mémoire n° 52 de la société préhistorique française, sous la direction de N. Goutas, L. Klaric, D. Pesesse, P. Guillermin, À la recherche des identités gravettiennes : actualités, questionnements et perspectives, Actes de la table ronde d’Aix-en-Provence , 6-8 octobre 2008 (paru en 2011, il est… sur ma table de nuit! pas encore lu).

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du monument américain de Blanc-Mont à Sommepy Tahure dans la Marne.

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du monument américain de Blanc-Mont à Sommepy Tahure dans la Marne. La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle.

La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle. Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche.

Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche. Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

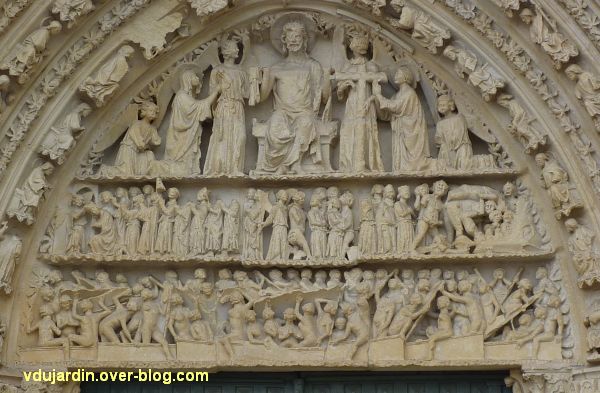

Tout en haut, le Christ trône en majesté, les avant bras sont cassés mais il semble avoir eu les deux mains levées. Il est représenté assis, de face, et encadré de quatre anges (il n’y en a que deux à Notre-Dame de Paris), Marie et Jean, qui intercèdent auprès de lui pour les âmes des registres inférieurs. Vous remarquerez que le trône sur lequel il est assis est large mais sans dossier. Son vêtement lui laisse le torse découvert, faisant apparaître la plaie au niveau de son sein droit. Derrière son nimbe cruciforme sortent des rinceaux végétaux, sans doute de la vigne.

Tout en haut, le Christ trône en majesté, les avant bras sont cassés mais il semble avoir eu les deux mains levées. Il est représenté assis, de face, et encadré de quatre anges (il n’y en a que deux à Notre-Dame de Paris), Marie et Jean, qui intercèdent auprès de lui pour les âmes des registres inférieurs. Vous remarquerez que le trône sur lequel il est assis est large mais sans dossier. Son vêtement lui laisse le torse découvert, faisant apparaître la plaie au niveau de son sein droit. Derrière son nimbe cruciforme sortent des rinceaux végétaux, sans doute de la vigne.  A la droite du Christ (à gauche quand on regarde le portail), se trouvent un ange agenouillé, Marie également agenouillée, portant un voile, un peu plus grande et un ange debout qui présente de la main gauche un linge au Christ. L’ange de gauche sonnait de la trompette (la trompe de l’Apocalyse) : le corps de l’instrument a disparu mais on en voit le pavillon qui déborde dans le registre juste en-dessous.

A la droite du Christ (à gauche quand on regarde le portail), se trouvent un ange agenouillé, Marie également agenouillée, portant un voile, un peu plus grande et un ange debout qui présente de la main gauche un linge au Christ. L’ange de gauche sonnait de la trompette (la trompe de l’Apocalyse) : le corps de l’instrument a disparu mais on en voit le pavillon qui déborde dans le registre juste en-dessous.  Les anges ont une adorable… bouille d’ange, avec des cheveux bouclés. Marie lève légèrement la tête vers Jésus, son fils.

Les anges ont une adorable… bouille d’ange, avec des cheveux bouclés. Marie lève légèrement la tête vers Jésus, son fils.  A la gauche du Christ (à droite quand on regarde la façade), deux anges dans la même position que les premiers encadrent saint Jean.Celui tout à droite devait lui aussi sonner de la trompe, si l’on en juge par la position de ses bras (ses mains sont elles aussi cassées) et surtout par ses joues gonflées (comme le premier).

A la gauche du Christ (à droite quand on regarde la façade), deux anges dans la même position que les premiers encadrent saint Jean.Celui tout à droite devait lui aussi sonner de la trompe, si l’on en juge par la position de ses bras (ses mains sont elles aussi cassées) et surtout par ses joues gonflées (comme le premier).  L’ange le plus proche du Christ porte une croix écotée (faite de bois brut, tout juste ébranché, on voit le départ des petits rameaux notamment sur la barre horizontale) alors que Jean, agenouillé, prie en position agenouillée. Il tient autre chose dans la main droite, sans doute un fragment de la couronne d’épines.

L’ange le plus proche du Christ porte une croix écotée (faite de bois brut, tout juste ébranché, on voit le départ des petits rameaux notamment sur la barre horizontale) alors que Jean, agenouillé, prie en position agenouillée. Il tient autre chose dans la main droite, sans doute un fragment de la couronne d’épines. Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa

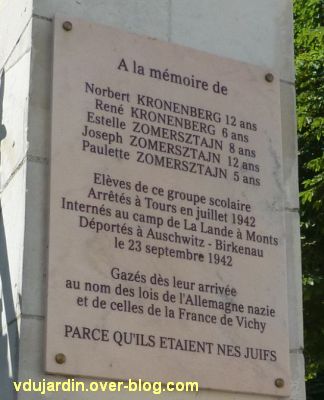

Juste à côté du parc Mirabeau (avec sa  Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain…

Celle du haut est l’une des rares plaques commémorant la déportation d’enfants juifs, scolarisés dans cette école, plaque apposée dès 1946. « À la mémoire de / Norbert KRONENBERG 12 ans / René KRONENBERG 6 ans / Estelle ZOMERSZTAIN 8 ans / Joseph ZOMERSZTAIN 12 ans / Paulette ZOMERSZTAIN 4 ans / Élèves de ce groupe scolaire / Arrêtés à Tours en juillet 1942 / Internés au camp de Lalande à Monts / Déportés à Auschwitz Birkenau / le 23 septembre 1942 / Gazés dès leur arrivée / au nom des lois de l’Allemagne nazie / et de celle de la France de Vichy / PARCE QU’ILS ÉTAIENT NÉS JUIFS « . Souvenez-vous demain… En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un

En-dessous se trouve une seconde plaque dédiée à « À la mémoire de / Marcel RABACHE / Instituteur Résistant / déporté en Allemagne. / MORT POUR LA FRANCE / 1904-1944 ». Pour en savoir plus sur Marcel Rabache, des élèves du lycée Chaptal lui ont consacré un

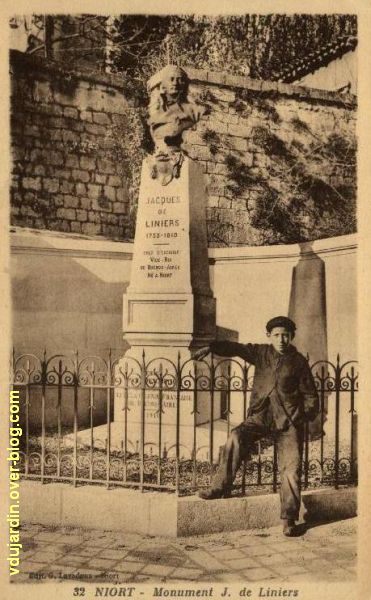

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne.

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne. On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort.

On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort. Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour

Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour  Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire…

Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire… Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), avec des étages formant des gradins, comme il était courant à l’époque. Il fallait aérer les malades, ce qui explique aussi la présence des terrasses devant les chambres. Les malades qui ne pouvaient pas aller au bon air de la montagne devaient prendre le bon air de la ville… pas trop humide (ces terrasses tournent le dos à la rivière). Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de la cité Gabillet, de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur d’une partie du CHU de la Milétrie à Poitiers (qui a remplacé l’hôtel-Dieu du centre-ville).

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Marcel Boudouin (Poitiers, 1906 – Poitiers, 1986), avec des étages formant des gradins, comme il était courant à l’époque. Il fallait aérer les malades, ce qui explique aussi la présence des terrasses devant les chambres. Les malades qui ne pouvaient pas aller au bon air de la montagne devaient prendre le bon air de la ville… pas trop humide (ces terrasses tournent le dos à la rivière). Je vous reparlerai de cet architecte, qui est aussi l’auteur à Poitiers de la cité Gabillet, de l’église Saint-Cyprien, de la première partie du boulevard du Grand-Cerf, la cité de Bel Air et de la clinique des Hospitalières (ces deux derniers détruits ou remaniés ces dernières années). Dans le domaine hospitalier, il a aussi travaillé pour les hôpitaux de Montmorillon et de Lusignan dans la Vienne et de Cadillac en Gironde. Il est aussi l’auteur d’une partie du CHU de la Milétrie à Poitiers (qui a remplacé l’hôtel-Dieu du centre-ville). Bon, on ne voit rien de son sanatorium avec le rideau d’arbres, j’essayerai de penser à faire une photographie cet hiver… Le soleil devait pouvoir rentrer jusqu’au fond des chambres.

Bon, on ne voit rien de son sanatorium avec le rideau d’arbres, j’essayerai de penser à faire une photographie cet hiver… Le soleil devait pouvoir rentrer jusqu’au fond des chambres. Les deux ailes s’organisent de part et d’autre de l’acceuil (dans l’avancée en demi-cercle) et des espaces de soin.

Les deux ailes s’organisent de part et d’autre de l’acceuil (dans l’avancée en demi-cercle) et des espaces de soin. D’ici, on voit mieux l’aile gauche.

D’ici, on voit mieux l’aile gauche. La façade postérieure aurait bien besoin d’une petite rénovation… Les fenêtres d’époque (suite à une question en commentaire, pas des années 1930, mais de la transformation en résidence universitaire, à la fin des années 1960) ont leur charme… mais doivent laisser passer un maximum d’air!

La façade postérieure aurait bien besoin d’une petite rénovation… Les fenêtres d’époque (suite à une question en commentaire, pas des années 1930, mais de la transformation en résidence universitaire, à la fin des années 1960) ont leur charme… mais doivent laisser passer un maximum d’air! De ce côté, un bâtiment administratif fait le pendant de l’avancée en cercle encadrée de ses deux tours… Remarquez au passage le verre cathédrale qui sert à l’éclairage…

De ce côté, un bâtiment administratif fait le pendant de l’avancée en cercle encadrée de ses deux tours… Remarquez au passage le verre cathédrale qui sert à l’éclairage… Et voilà, une dernière vue sur l’entrée administrative… Un peu tristoune pour le CROUS, un témoignage d’une architecture du 20e siècle pas si loin de nous…

Et voilà, une dernière vue sur l’entrée administrative… Un peu tristoune pour le CROUS, un témoignage d’une architecture du 20e siècle pas si loin de nous… Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le

Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le  La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie.

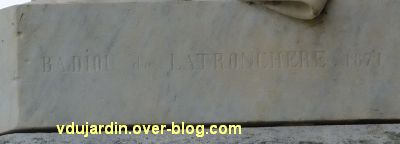

La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie. La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de

La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de  Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 »

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 » et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur

et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur  L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin. Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne

Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne  … composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un

… composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un  Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes.

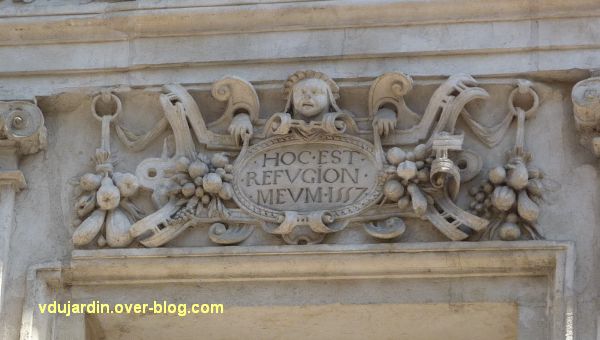

Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes. Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557).

Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557). Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion.

Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion. Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques.

Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques. Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés.

Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés. Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche.

Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche. Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles.

Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles. Voici un détail.

Voici un détail. Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages…

Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages… Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste.

Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste. Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les  Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré.

Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré. Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos.

Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos. De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible).

De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible). Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire.

Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire. Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles. Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.

Cela faisait des années que je n’avais pas visité Pech-Merle à Cabrerets dans le Lot. Cette fois, je m’étais inscrite à une visite guidée » ordinaire » (groupe n° 1 du 22 août 2011). La cavité est toujours aussi exceptionnelle, les peintures pariétales (sur les parois) et tracés digitaux aussi beaux. Profitez si vous le pouvez, visitez ces dernières grottes ornées encore ouvertes au public (celle-ci et quelques autres), ressentez l’émotion face à ces représentations tant que cela reste possible.