Le chemin de croix de l’église Saint-Hilaire de Niort a été réalisé en 1958 par l’artiste niortaise Rosine Sicot. Il est composé de grandes dalles d’ardoise de Trélazé (près d’Angers) piquetées pour faire apparaître les différentes stations, sans aucune surprise puisque le thème principal est indiqué sur chaque dalle. Il est beaucoup moins original que celui réalisé par Jean Claro quelques années plus tard (1962) dont je vous ai déjà parlé et qui se trouve dans l’église Saint-Hilaire de Poitiers (revoir le chemin de croix en plomb de Jean Claro). Je vous mets quand même l’intitulé « officiel » de la station et une brève présentation de la scène figurée, remarquez le changement de position de la croix, représentée par des traits le plus souvent interrompus. Je n’ai pas repéré de signature.

Le chemin de croix de l’église Saint-Hilaire de Niort a été réalisé en 1958 par l’artiste niortaise Rosine Sicot. Il est composé de grandes dalles d’ardoise de Trélazé (près d’Angers) piquetées pour faire apparaître les différentes stations, sans aucune surprise puisque le thème principal est indiqué sur chaque dalle. Il est beaucoup moins original que celui réalisé par Jean Claro quelques années plus tard (1962) dont je vous ai déjà parlé et qui se trouve dans l’église Saint-Hilaire de Poitiers (revoir le chemin de croix en plomb de Jean Claro). Je vous mets quand même l’intitulé « officiel » de la station et une brève présentation de la scène figurée, remarquez le changement de position de la croix, représentée par des traits le plus souvent interrompus. Je n’ai pas repéré de signature.

Station 1. Jésus est condamné à être crucifié. Juste deux mais posées à plat (paume vers le bas) sur la croix.

Station 2. Jésus est chargé de sa croix. Une silhouette devant la croix, noter la forme souple des bras, l’un levé, l’autre légèrement baissé.

Station 3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. La croix et une silhouette agenouillée en forme de S, tête baissée.

Station 4. Jésus rencontre sa mère. Deux silhouettes debout se font face, celle de droite avec la tête courbée.

Station 5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Deux silhouettes debout, noter la position des deux têtes et des deux bras.

Station 6. Véronique essuie le visage de Jésus. Une silhouette de femme voilée présente un linge sur lequel s’est imprimé le visage de Jésus.

Station 7. Jésus tombe pour la deuxième fois. La silhouette de Jésus à quatre pattes.

Station 8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. La croix, une silhouette un peu plus grande à gauche fait face à deux silhouettes la tête légèrement penchée en avant.

Station 9. Jésus tombe pour la troisième fois. La croix et une silhouette allongée sur le ventre avec un bras ramené vers la tête.

Station 10. Jésus est dépouillé de ses vêtements. La croix et une chemise.

Station 11. Jésus est cloué sur la croix. Juste la croix et trois clous.

Station 12. Jésus meurt sur la croix. La croix est partagée en son centre par une triple ligne en zigzag.

Station 13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. On trouve ici juste la croix et l’échelle.

Station 14. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Une croix régulière avec au centre un disque partagé en 8 quartiers.

Aujourd’hui, direction la rue Basse à Niort, où se trouvaient les bains-douches municipaux construits en 1913.

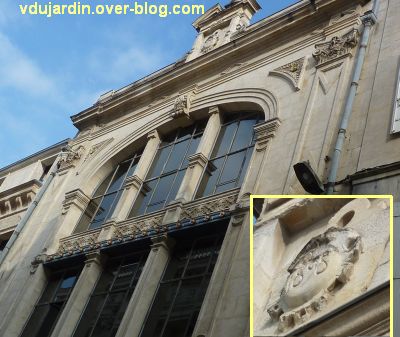

Aujourd’hui, direction la rue Basse à Niort, où se trouvaient les bains-douches municipaux construits en 1913. Comme souvent avec Georges Lasseron (voir la liste en fin d’article), l’identification est facile, près de la porte, on peut lire « G. Lasseron, architecte, 1913 ».

Comme souvent avec Georges Lasseron (voir la liste en fin d’article), l’identification est facile, près de la porte, on peut lire « G. Lasseron, architecte, 1913 ». Comme pour l’école d’art, il a utilisé abondamment les décors en céramique vernissée de couleurs vives, que ce soit pour l’inscription, des balustrades, les arcs des fenêtres ou le bandeau sous la corniche. Le bâtiment a été transformé en logements, donc plus de traces des anciennes installations sanitaires.

Comme pour l’école d’art, il a utilisé abondamment les décors en céramique vernissée de couleurs vives, que ce soit pour l’inscription, des balustrades, les arcs des fenêtres ou le bandeau sous la corniche. Le bâtiment a été transformé en logements, donc plus de traces des anciennes installations sanitaires. En vous parlant de l’

En vous parlant de l’ Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine.

Ce haut-relief est constitué de trois scènes juxtaposées. Au centre, sur une partie un peu en saillie, se trouve une figure allégorique féminine, debout, seins nus, un large vêtement drapé autour des reins et des jambes et maintenu sur son bras gauche, des cheveux longs. Elle pose sa main droite sur la tête d’un enfant nu, asexué, debout à son côté. Près de son épaule droite se trouve le serpent (échappé du caducée?). Elle tend la main gauche d’un mouvement souple vers la scène située à sa gauche (à droite quand on regarde le relief). Il peut s’agir d’une allégorie de la médecine. Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages.

Sur cette scène, une femme agenouillée, soutenue par une autre femme debout mais penchée vers elle, tend un très jeune enfant vers l’allégorie. Un enfant un peu plus grand, nu, fait face à ces trois personnages. Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté.

Sur la scène opposée, un homme torse-nu est allité. Une femme se tient derrière lui, en regardant vers l’allégorie, et une autre est agenouillée à son côté. Après les deux commerces de Georges Lasseron, A la ménagère (1906) et le grand café (1908) (revoir ici ces

Après les deux commerces de Georges Lasseron, A la ménagère (1906) et le grand café (1908) (revoir ici ces  Un entresol, deux étages réunis par une même très large baie couverte en anse de panier partagée en trois par deux colonnes. Cet immeuble qui utilise encore largement la pierre de taille reste dans une tradition du 19e siècle.

Un entresol, deux étages réunis par une même très large baie couverte en anse de panier partagée en trois par deux colonnes. Cet immeuble qui utilise encore largement la pierre de taille reste dans une tradition du 19e siècle. En face ou à peu près, les Galeries parisiennes sont construites à partir de 1906, dans un îlot qui permet trois façades, la principale rue Victor Hugo, une dans la montée de la rue Berthomé et la façade postérieure rue du Faisan. Une architecture qui fait encore la part belle à la pierre de taille, la structure métallique est limitée à la façade principale. Les formes courbes chères à l’art nouveau (et que l’on trouve la même année au Grand Café) ne sont pas retenues (sauf pour l’angle à peine arrondi), donnant un aspect de grande rigidité…

En face ou à peu près, les Galeries parisiennes sont construites à partir de 1906, dans un îlot qui permet trois façades, la principale rue Victor Hugo, une dans la montée de la rue Berthomé et la façade postérieure rue du Faisan. Une architecture qui fait encore la part belle à la pierre de taille, la structure métallique est limitée à la façade principale. Les formes courbes chères à l’art nouveau (et que l’on trouve la même année au Grand Café) ne sont pas retenues (sauf pour l’angle à peine arrondi), donnant un aspect de grande rigidité… La marquise (l’auvent vitré au-dessus de l’entrée) de la façade postérieure a été conservée. En revanche, il est très dommage que le lanterneau (partie surélevée du toit permettant le passage de la lumière), qui devait fournir un bel éclairage soit masqué à l’intérieur par un horrible faux plafond. L’intérieur du bâtiment est d’ailleurs complètement déprimant, sans fenêtre et avec une lumière artificielle blafarde.

La marquise (l’auvent vitré au-dessus de l’entrée) de la façade postérieure a été conservée. En revanche, il est très dommage que le lanterneau (partie surélevée du toit permettant le passage de la lumière), qui devait fournir un bel éclairage soit masqué à l’intérieur par un horrible faux plafond. L’intérieur du bâtiment est d’ailleurs complètement déprimant, sans fenêtre et avec une lumière artificielle blafarde. La même année, en 1906, est construit cet immeuble d’habitation avec magasin en rez-de-chaussée tout au bout de la rue Victor Hugo, sur la place devant les

La même année, en 1906, est construit cet immeuble d’habitation avec magasin en rez-de-chaussée tout au bout de la rue Victor Hugo, sur la place devant les

Rue Victor-Hugo, à côté ou presque de la Ménagère, se trouve le magasin « Au Gagne-Petit »…

Rue Victor-Hugo, à côté ou presque de la Ménagère, se trouve le magasin « Au Gagne-Petit »… …signé et date « P. Mongeaud / Archte 1910 ». Pierre Mongeaud est l’architecte des ailes de la

…signé et date « P. Mongeaud / Archte 1910 ». Pierre Mongeaud est l’architecte des ailes de la  Ici, nous avons un curieux mélange de vocabulaire architectural. S’il n’y avait pas le premier étage, les panneaux sculptés avec le caducée du commerce, les baies et les lucarnes tendraient à attribuer ce bâtiment au dernier quart du 19e siècle. Mais le propriétaire, F. Foucher, qui a fait mettre son nom dans la travée d’angle, a fait quelques concessions à la modernité au premier étage avec l’utilisation d’huisseries métalliques et une baie en anse de panier sur la travée d’angle.

Ici, nous avons un curieux mélange de vocabulaire architectural. S’il n’y avait pas le premier étage, les panneaux sculptés avec le caducée du commerce, les baies et les lucarnes tendraient à attribuer ce bâtiment au dernier quart du 19e siècle. Mais le propriétaire, F. Foucher, qui a fait mettre son nom dans la travée d’angle, a fait quelques concessions à la modernité au premier étage avec l’utilisation d’huisseries métalliques et une baie en anse de panier sur la travée d’angle. Enfin, voici le passage du commerce, percé en biais entre la rue Ricard et la place du Temple. Ici, il s’agissait d’accueillir des boutiques de luxe, le passage était d’ailleurs à l’origine fermé par des grilles, sur le modèle des passages couverts des grandes villes (Paris, Nantes, etc.).

Enfin, voici le passage du commerce, percé en biais entre la rue Ricard et la place du Temple. Ici, il s’agissait d’accueillir des boutiques de luxe, le passage était d’ailleurs à l’origine fermé par des grilles, sur le modèle des passages couverts des grandes villes (Paris, Nantes, etc.). Sur une carte postale ancienne, ce n’est pas plus mal…

Sur une carte postale ancienne, ce n’est pas plus mal…

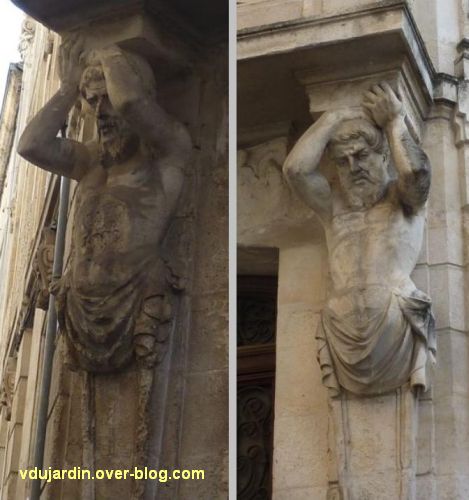

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté.

Elle se concentre sur la porte, encadrée de deux atlantes qui supportent un balcon et un relief sculpté. La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques).

La date de 1876 est portée sur la lucarne, compatible avec l’architecture et la sculpture de la travée d’angle de l’immeuble. Il reste à l’intérieur (non visitable) plusieurs éléments de l’hôtel de voyageur dit l’hôtel d’Hercule mentionné dès le 16e siècle à cet endroit, notamment des cheminées des 16e, 17e et 18e siècles et des baies à coussièges (les parties anciennes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques). Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à

Deux atlantes soutiennent le balcon au-dessus de la porte. Ils doivent vous rappeler ceux que je vous ai montrés à  Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur.

Mais la partie la plus intéressante est le relief sculpté, attribué au sculpteur Albert Ernest Carrier de Belleuse dit Carrier-Belleuse (Anizy-le-Château, 1824 – Sèvres, 1887). La légende encore partiellement lisible dit « Premier cas de ». En fait, cette maison est réputée être l’ancienne auberge dite Le Logis de l’Hercule, où un cas de peste s’est déclaré le 6 mai 1603. Elle avait déjà sévi dans la ville une génération plus tôt, de juillet 1584 à janvier 1585, avec 30 à 40 morts par jour, véhiculée et amplifiée par les guerres de religion. Cette fois, elle a été apportée dans une auberge, apportée par un voyageur. Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité.

Le relief est assez bien conservé dans sa partie gauche où l’on voit un noble, deux personnages debout et un personnage alité. La partie droite du relief est très dégradée.

La partie droite du relief est très dégradée. En face de l’ancien

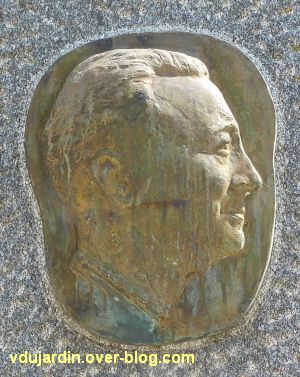

En face de l’ancien  Une stèle, inaugurée en 1970 au bout de la rue Ernest Pérochon, lui rend hommage. Né en 1885 à Courlay, dans les Deux-Sèvres, il devient instituteur et écrit des romans, mais aussi des livres pour enfants (certains sont présentés dans la partie conservatoire de l’éducation du musée Bernard-d’Agesci. En 1921, suite à son prix Goncourt pour Nêne (1920), il démissionne et déménage à Niort. Il est mort d’une crise cardiaque en 1942 (voir sa biographie sur le site de la

Une stèle, inaugurée en 1970 au bout de la rue Ernest Pérochon, lui rend hommage. Né en 1885 à Courlay, dans les Deux-Sèvres, il devient instituteur et écrit des romans, mais aussi des livres pour enfants (certains sont présentés dans la partie conservatoire de l’éducation du musée Bernard-d’Agesci. En 1921, suite à son prix Goncourt pour Nêne (1920), il démissionne et déménage à Niort. Il est mort d’une crise cardiaque en 1942 (voir sa biographie sur le site de la  Le monument est composé d’une stèle en granite avec un texte gravé (peu lisible) et d’un médaillon en bronze avec le profil droit d’Ernest Pérochon.

Le monument est composé d’une stèle en granite avec un texte gravé (peu lisible) et d’un médaillon en bronze avec le profil droit d’Ernest Pérochon. Le médaillon porte la signature et la date « A. Bouquillon / 1970 » pour

Le médaillon porte la signature et la date « A. Bouquillon / 1970 » pour

J’ai pu apprécier par le passé un certain nombre de réalisations de Gilles Clément (à retrouver sur son

J’ai pu apprécier par le passé un certain nombre de réalisations de Gilles Clément (à retrouver sur son

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Ce monument est un concentré de symboles républicains. Le plâtre préparatoire a été dessiné par Charles Sabouraud, ancien élève de l’école normale, et réalisé par un sculpteur espagnol qui habitait à Parthenay. Il a été inauguré le 9 mars 1924. Le monument se compose d’un haut socle formant un obélisque trapu, devant lequel s’appuie une femme et sur lequel se dresse un coq sur une sphère. La femme est une allégorie de la République, coiffée ici d’un chignon, vêtue à l’Antique, pieds nus, encadrée d’une épée et d’un bouclier.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Sur ce détail, vous voyez le visage tourné légèrement sur le côté, à la fois triste mais comme apaisé de la République, le drapé de son vêtement dégage son bras droit, nu, en appui sur l’obélisque. Elle est coiffée d’un chignon très soigné.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.

Au sommet de l’obélisque, un coq (gaulois, symbole de force) se dresse sur une sphère devant laquelle se trouve un rameau de laurier.

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ».

…illustration de ce texte du général de Gaulle inscrit juste au-dessus : « La Résistance s’est accrochée / sur la pente à deux pôles / qui ne cédèrent point : / l’un était le tronçon d’épée / l’autre, la pensée française / 31 octobre 1943 ». De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme.

De l’autre côté se trouve l’inscription « à ses soldats sans uniforme / 1940 Niort 1945 ». Sur le socle sont gravés les noms des réseaux et mouvements de la résistance. Sur ces photographies de détail on voit bien la main, l’épée cassée et la flamme. Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949.

Il est signé « J. DULAU prix de Rome & KLOTZ / SCULPTEURS », pour Jacques Victor Dulau (Dax, 1918-1973, second prix de Rome en 1948) et Klotz. Sa première pierre a été posée le 11 novembre 1949. Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine.

Voici quatre autres lieux de mémoire lié à la résistance. Juste en face du monument, sur le rebord du muret, une inscription (en haut à gauche). Tout près, dans la rue d’Alsace-Lorraine, la maison qui a abrité la Gestapo, avec une plaque commémorative (A la mémoire des patriotes / victimes de la Gestapo / qui sévit dans cet immeuble / durant l’occupation », en bas à droite). Juste un peu plus loin, sur la façade de l’ancien grand café (aujourd’hui une banque), une plaque rappelle que de jeunes niortais, dont Maurice Schumann, y ont entendu l’appel du 18 juin, dont le texte est inclus en lettres de bronze (en bas à gauche). Encore plus loin (en haut à droite), près des anciennes casernes Chanzy qui accueillent depuis 2007 le conseil général des Deux-Sèvres, cet autre monument composé de plaques apposées derrnière une fontaine. Enfin, à la

Enfin, à la