Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre des grilles en novembre 2011 et a subi un nettoyage intempestif qui en a détruit la patine en février 2012. Sa restauration a commencé en juin 2012. Il est désormais restauré.

Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre des grilles en novembre 2011 et a subi un nettoyage intempestif qui en a détruit la patine en février 2012. Sa restauration a commencé en juin 2012. Il est désormais restauré.

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues numérisées 33 et 34 notamment. En revanche, je n’ai pas trouvé le détail des travaux annoncé « pour les jours prochains » (je suis allée jusque mi janvier 1896).

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues numérisées 33 et 34 notamment. En revanche, je n’ai pas trouvé le détail des travaux annoncé « pour les jours prochains » (je suis allée jusque mi janvier 1896).

On y apprend que le monument a été réalisé par l’architecte Formigé. Les bronzes, dessinés par Jules [Félix] Coutan (voir plus bas) ont été fondus par Thiébaut frères (voir aussi plus bas) sur des maquettes réalisées par l’atelier Saint-Hilaire. L’obélisque est un remploi mais, contrairement à ce que beaucoup ont affirmé, il ne s’agit pas de la pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux mort de Sommières-du-Clain) (voir en PS et en commentaire dans cet article). Toujours selon cet article de presse, les plaques de marbre ont été réalisées par M. Rat (j’ai programmé un article sur son immeuble…) et l’entrepreneur fut M. Poissonneau.

Pour une étude complète du square, voir une vue du projet en commentaire et dans l’article de Grégory Vouhé, Édouard André et Jean-Camille Formigé. Le square de la République, L’Actualité Poitou-Charentes n° 95, 2012, p. 45. Donc le dessin du square et des grilles (vous pouvez voir leur dessin original en commentaire de cet article sur le massacre des grilles) est de Édouard André, celui du monument, des palmes, etc., est de Jean-Camille Formigé, et le soldat en bronze, sujet initial de cet article, de Jules [Félix] Coutan.

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de Jules [Félix] Coutan, prix de Rome en 1872, et daté de 1895 [du même artiste, voir la tombe de la famille Herbette]. Il fut inauguré le dimanche 22 décembre 1895 de cette année là dans le square Magenta (de son nom donné par les Poitevins, mais square de la République de son nom officiel) où il se trouve toujours. Si vous êtes à Paris, vous pouvez voir Les chasseurs d’aigles sur la façade rue Buffon du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Sinon, Insecula consacre une page à cet artiste.

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de Jules [Félix] Coutan, prix de Rome en 1872, et daté de 1895 [du même artiste, voir la tombe de la famille Herbette]. Il fut inauguré le dimanche 22 décembre 1895 de cette année là dans le square Magenta (de son nom donné par les Poitevins, mais square de la République de son nom officiel) où il se trouve toujours. Si vous êtes à Paris, vous pouvez voir Les chasseurs d’aigles sur la façade rue Buffon du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Sinon, Insecula consacre une page à cet artiste.

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort). La lecture du compte-rendu dans la presse locale, par exemple dans l’Avenir de la Vienne (124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues 41 et 42 pour le détail des discours, le menu du banquet, etc.) donne quelques précisions, même si je n’ai pas trouvé le récapitulatif des travaux annoncé pour les jours suivants (j’ai regardé en vain jusque mi janvier 1896). Les plaques en marbre ont été réalisées par les ateliers de M. Rat (dont je vous montrerai la maison un de ces jours). Les moulures et les profils ont été dessinés par M. Formigé (architecte des monuments historiques qui à Poitiers a travaillé sur les églises chevet, Notre-Dame-la-Grande et Sainte-Radegonde) et les travaux surveillés par M. Boudoin, inspecteur des monuments historiques et des édifices diocésains de la Vienne. L’obélisque, en remploi, est dit en granite dans cet article, mais il est en réalité en marbre [voir en PS et en commentaire, il ne s’agit pas de la Pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de Sommières-du-Clain).

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à Niort). La lecture du compte-rendu dans la presse locale, par exemple dans l’Avenir de la Vienne (124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895, vues 41 et 42 pour le détail des discours, le menu du banquet, etc.) donne quelques précisions, même si je n’ai pas trouvé le récapitulatif des travaux annoncé pour les jours suivants (j’ai regardé en vain jusque mi janvier 1896). Les plaques en marbre ont été réalisées par les ateliers de M. Rat (dont je vous montrerai la maison un de ces jours). Les moulures et les profils ont été dessinés par M. Formigé (architecte des monuments historiques qui à Poitiers a travaillé sur les églises chevet, Notre-Dame-la-Grande et Sainte-Radegonde) et les travaux surveillés par M. Boudoin, inspecteur des monuments historiques et des édifices diocésains de la Vienne. L’obélisque, en remploi, est dit en granite dans cet article, mais il est en réalité en marbre [voir en PS et en commentaire, il ne s’agit pas de la Pyramide de Saint-Hilaire offerte par la famille de Vareilles-Sommières (dont je vous ai déjà parlé pour le monument aux morts de Sommières-du-Clain).

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Voici le détail des genoux du soldat…

Voici le détail des genoux du soldat…

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

Petit rappel historique : la guerre de 1870 s’est déroulée du 19 juillet 1870 au 28 (29) janvier 1871. Elle fut officiellement déclenchée à la suite à la dépêche d’Ems, publiée par Bismarck, chancelier du roi Guillaume Ier de Prusse, le 13 juillet 1870 au nom du roi de Prusse et orientée en un sens insultant pour l’ambassadeur de France Benedetti. Mais c’est la lutte pour la succession du trône d’Espagne, que Bismarck veut offrir au prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi de Prusse, qui en est une des causes réelles. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870, ne voulant pas se faire encercler entre la Prusse et l’Espagne. Le 2 septembre 1870, l’empereur Napoléon III s’était rendu avec 100 000 soldats à Sedan. Le 29 octobre à Metz, le maréchal Bazaine se rend à son tour avec 180 000 soldats. L’armistice est signé le 28 janvier 1871 à Versailles, le traité de paix préliminaire le 26 février toujours à Versailles, confirmé le 10 mai 1871 par le traité de Francfort : l’Alsace et une partie de la Lorraine sont cédés à l’Allemagne. Paris refuse le traité de Versailles, la garde nationale et des ouvriers se soulèvent et prennent le contrôle de la ville en mettant en place un gouvernement révolutionnaire (18 mars 1871) : c’est la Commune de Paris, écrasée depuis Versailles par le gouvernement d’Adolphe Thiers du 21 au 28 mai 1871.

Côté victimes, il y a eu 44 000 morts allemands et 139 000 français, dont une moitié par maladie. Puisque les vaccins sont d’actualité, les Allemands avaient fait un rappel antivariolique à leurs soldats, ils ont compté un peu plus de 8500 malades et 450 morts, alors que les Français, qui n’ont pas fait ce rappel, ont eu 125 000 malades et 23 500 morts.

Les monuments commémoratifs des morts (monuments aux morts, pour faire court) ont été construits dans les préfectures, sous-préfectures, certains chefs-lieux de canton, plus rarement dans les autres communes. Malgré la défaite, certains représentent une victoire, comme ceux de Niort ou du cimetière des Bardines à Angoulême, à découvrir dans le Parcours du patrimoine de Charlotte Pon sur les allégories de la République. Les symboles républicains y sont présentés. Vous pouvez aussi revoir le monument aux morts de la Vienne ou celui aux morts allemands pour 1914-1918.

PS : sur la pyramide de Saint-Hilaire: elle est signalée dans l’arrêté de protection du musée de Chièvres (dont je vous ai parlé pour le portail des Augustins, il faut d’ailleurs que je mette cet article à jour avec des photographies après restauration) : « Petit monument commémoratif dit Pyramide de Saint-Hilaire sis 21 rue Bourbeau démonté (au musée de Chièvres) en attente de réédification soit au musée même, soit dans la ville : inscription par arrêté du 21 juin 1952« . Il ne s’agit pas de l’obélisque du monument aux morts de 1870/1871 mais de celui qui l’a précédé sur un monument aujourd’hui détruit et qui se trouvait près de l’hôtel de ville. PPS : voir le point fait sur le sujet depuis par Grégory Vouhé, Pyramides de Saint-Hilaire, L’actualité Poitou-Charentes, n° 98, octobre-décembre 2012, p. 34-35.

Pour aller plus loin : voir les articles de Grégory Vouhé, Édouard André et Jean-Camille Formigé. Le square de la République, L’Actualité Poitou-Charentes n° 95, janvier 2012, p. 45 et Édouard André, jardins pour Poitiers, L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, avril 2012, p. 42-44.

Pour les plus « téméraires » : Archives départementales de la Vienne, 16 J 3/106 (correspondance sur la pyramide Saint-Hilaire et livret de l’abbé Rosière, L’historique de la Pyramide du monument inauguré, place du Lycée, le 22 décembre 1895,

Poitiers, imprimerie 1896) et 16 J 3/107 (croquis du monument par Jean-Camille Formigé de septembre 1892, photographié par Alfred Perlat), suivez les liens, ces documents sont disponibles en ligne!

Délibérations et rapports du conseil général de la Vienne, sur Gallica, avril 1892 (subvention 100 francs, validé à la session ordinaire du mois d’août 1892), avril 1893 (subvention 500 francs car sur 15000 francs, seulement 9500 collectés par le comité), puis en avril 1895 (subvention 400 francs car le coût a augmenté, le conseil général dit 15000 F initiaux plus surcoût de 6500 francs, l’Avenir de la Vienne, dans son article sur l’inauguration parle de 20000 francs au total). Le monument a également reçu 12000 francs de dons et souscriptions privés, des subventions de la ville de Poitiers, du ministère de l’Education et des Beaux-Arts (1700 francs), du ministère de l’intérieur, … Le musée Sainte-Croix à Poitiers conserve le plâtre du Soldat de Jules Coutan, signé « A GEORGES HEUSE SON PAPA J. COUTAN » (CAT. 1983 n° 33, à voir sur la base Alienor).

Voici en complément une carte postale envoyée par Grégory montrant l’aménagement d’Édouard André, publiée dans cet article, il y a maintenant à la place une rue bétonnée…

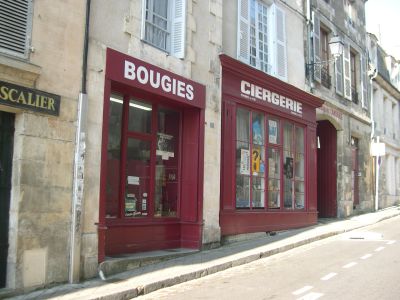

J’avais prévu cet article pour la semaine dernière, mais remplacé par la ciergerie Guédon en danger…

J’avais prévu cet article pour la semaine dernière, mais remplacé par la ciergerie Guédon en danger… La

La  J’avais programmé cet article pour dans quelques semaines, mais un article paru cette semaine

J’avais programmé cet article pour dans quelques semaines, mais un article paru cette semaine  J’attire votre attention sur le fait que le dossier de la ciergerie Guédon se trouve dans un gros dossier sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, où vous trouverez les presque mille usines étudiées dans la région, mais aussi des dossiers par type de production, de nombreux schémas, et, puisqu’un certain nombre d’enseignants passent par ici, un espace pédagogique produit avec le rectorat de Poitou-Charentes, avec des fiches pour les enseignants et les élèves… Si cela intéresse quelqu’un, n’hésitez pas à vous en saisir ou à faire suivre l’information…

J’attire votre attention sur le fait que le dossier de la ciergerie Guédon se trouve dans un gros dossier sur le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, où vous trouverez les presque mille usines étudiées dans la région, mais aussi des dossiers par type de production, de nombreux schémas, et, puisqu’un certain nombre d’enseignants passent par ici, un espace pédagogique produit avec le rectorat de Poitou-Charentes, avec des fiches pour les enseignants et les élèves… Si cela intéresse quelqu’un, n’hésitez pas à vous en saisir ou à faire suivre l’information… Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre

Alors que l’armistice du 28 janvier 1871 approche (voir plus bas), je vous présente le monument aux morts de la guerre de 1870-1871. Cet article a été rédigé en janvier 2009, complété avec de nouvelles photographies en janvier 2010, puis en novembre 2011 avec les informations trouvées dans la presse numérisée. Depuis la rédaction de cet article, le square a perdu massacre  Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,

Le monument représente un soldat effondré au pied d’un obélisque. Il a été inauguré le 22 décembre 1895, si vous voulez lire les détails des discours ou lire le menu du banquet, vous pouvez en voir ce que dit l’Avenir de la Vienne, 124e année, n° 301, lundi 23 et mardi 24 décembre 1895,  Le bronze représentant le soldat effondré est signé de

Le bronze représentant le soldat effondré est signé de  Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à

Il porte aussi la signature des fondeurs, les frères Thiébaut (qui ont aussi fondu le Gloria Victis d’Antonin Mercié à  Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne.

Revenons au monument. Au sommet de l’obélisque, la dédicace aux enfants de la Vienne morts pour la France et des symboles républicains, la palme, les couronnes de laurier, les feuilles de chêne. Voici le détail des genoux du soldat…

Voici le détail des genoux du soldat… …et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté…

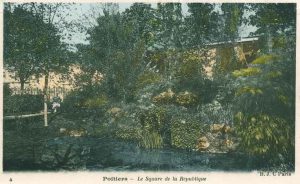

…et son expression de souffrance, effondré sur le canon et son épée, le long fusil au côté… Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44.

Photo : Paysagiste de renommée internationale, Edouard André avait créé en 1893-1894 le Square de la République. Cette carte postale garde seule mémoire de sa végétation luxuriante : une chape de béton a été coulée sur ce jardin, et désormais une rue passe à l’emplacement du bassin et des rocailles. ©Grégory Vouhé Pour en savoir plus : « Edouard André. Jardins pour Poitiers », L’Actualité Poitou-Charentes n° 96, p. 42-44. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés au parc de Blossac à Poitiers (voir la liste des articles en bas de celui-ci). Aujourd’hui, je vous présente son fondateur, Paul Esprit Marie de la Bourdonnaye, marquis de la Bourdonnaye et comte de Blossac, né le 29 août 1716 à Rennes et décédé en 1800 à Goven (voir ici la transcription de l’acte de décès du comte de

Cela fait longtemps que je ne vous ai pas emmenés au parc de Blossac à Poitiers (voir la liste des articles en bas de celui-ci). Aujourd’hui, je vous présente son fondateur, Paul Esprit Marie de la Bourdonnaye, marquis de la Bourdonnaye et comte de Blossac, né le 29 août 1716 à Rennes et décédé en 1800 à Goven (voir ici la transcription de l’acte de décès du comte de  Par exemple ici, une vue générale prise au cours de l’hiver 2010/2011.

Par exemple ici, une vue générale prise au cours de l’hiver 2010/2011. Revenons donc à Paul Esprit Marie… Pour combattre le chômage, il entreprit la relance de l’emploi par la commande publique. C’est ainsi qu’il créa ce parc, dont les travaux furent terminés en 1770. La

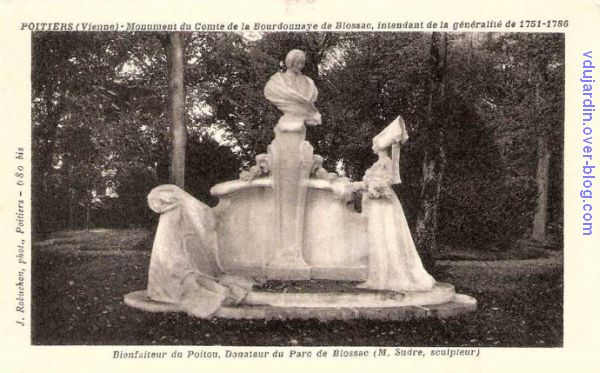

Revenons donc à Paul Esprit Marie… Pour combattre le chômage, il entreprit la relance de l’emploi par la commande publique. C’est ainsi qu’il créa ce parc, dont les travaux furent terminés en 1770. La  C’est la ville de Poitiers qui aurait commandé ce groupe sculpté à Raymond Sudre en 1911 [il figure dans le catalogue du

C’est la ville de Poitiers qui aurait commandé ce groupe sculpté à Raymond Sudre en 1911 [il figure dans le catalogue du  Le groupe sculpté se compose d’un buste du comte de Blossac sur un piédestal, qui tourne la tête vers une figure allégorique féminine, debout à ses pieds. Il s’agirait de la Vienne, d’après la notice de la

Le groupe sculpté se compose d’un buste du comte de Blossac sur un piédestal, qui tourne la tête vers une figure allégorique féminine, debout à ses pieds. Il s’agirait de la Vienne, d’après la notice de la  Elle porte une coiffe et un gros bouquet de fleurs…

Elle porte une coiffe et un gros bouquet de fleurs… …alors que l’intendant de Blossac porte une perruque impeccable!

…alors que l’intendant de Blossac porte une perruque impeccable! Sur le rebord de la terrasse se trouve la signature : « RAYMOND SUDRE SCLPT » (pour sculpteur).

Sur le rebord de la terrasse se trouve la signature : « RAYMOND SUDRE SCLPT » (pour sculpteur). Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!

Recyclage de l’article de l’année dernière… Je n’ai même pas repris la photographie avec mon nouvel APN, j’attends une belle journée, ou plutôt une belle fin d’après-midi pour les refaire. N’abusez pas de galette aujourd’hui!

Il y a déjà deux ans que deux grandes tempêtes dévastaient la France. Si la seconde a beaucoup endommagé la Charente et la Charente-Maritime, Poitiers a été relativement épargnée, sauf le toit de la piscine et quelques dizaines d’arbres. parmi eux, un grand cèdre du

Il y a déjà deux ans que deux grandes tempêtes dévastaient la France. Si la seconde a beaucoup endommagé la Charente et la Charente-Maritime, Poitiers a été relativement épargnée, sauf le toit de la piscine et quelques dizaines d’arbres. parmi eux, un grand cèdre du  La voici aussi depuis l’autre côté, une sculpture, il faut tourner autour…

La voici aussi depuis l’autre côté, une sculpture, il faut tourner autour… Ce matin à 8h, la neige tombait bien. Un peu plus tard, surprise, les bus fonctionnent, je monte au marché de la ZUP, sur la colline de l’autre côté du Clain. Le marché est tout petit, là où vous voyez les voitures, il y a d’habitude de nombreux étals.

Ce matin à 8h, la neige tombait bien. Un peu plus tard, surprise, les bus fonctionnent, je monte au marché de la ZUP, sur la colline de l’autre côté du Clain. Le marché est tout petit, là où vous voyez les voitures, il y a d’habitude de nombreux étals. Vite, je fais quelques courses, et je redescends à pied. Une fine pluie tombe, j’espère qu’elle ne va pas se transformer en verglas. Mais elle s’arrête vite. Une petite vue sur la ville, le clocher blanc sur fond blanc au centre de la photo, c’est

Vite, je fais quelques courses, et je redescends à pied. Une fine pluie tombe, j’espère qu’elle ne va pas se transformer en verglas. Mais elle s’arrête vite. Une petite vue sur la ville, le clocher blanc sur fond blanc au centre de la photo, c’est  Un peu plus loin, voici la vue sur le chevet de Saint-Jean-de-Montierneuf, il faudra que je vous parle de cette église, un de ces jours…

Un peu plus loin, voici la vue sur le chevet de Saint-Jean-de-Montierneuf, il faudra que je vous parle de cette église, un de ces jours… Au passage, un banc pour admirer la ville…

Au passage, un banc pour admirer la ville… … un garde-manger pour les oiseaux…

… un garde-manger pour les oiseaux… … et je continue sur le chemin des crêtes que j’aime bien car il longe le rebord du plateau.

… et je continue sur le chemin des crêtes que j’aime bien car il longe le rebord du plateau. Le marché de noël 100% nouvelle tradition artificielle (depuis quelques années) a fait son retour à Poitiers. Autour de

Le marché de noël 100% nouvelle tradition artificielle (depuis quelques années) a fait son retour à Poitiers. Autour de  Je préfère franchement la Nativité de la façade de cette église, à

Je préfère franchement la Nativité de la façade de cette église, à  Devant la Jeanne d’Arc, au

Devant la Jeanne d’Arc, au  … et que l’on retrouve aussi devant

… et que l’on retrouve aussi devant  Je voulais vous souhaiter à tous une bonne saint Nicolas… à tous, mais particulièrement à nos amis belges ou du nord et de l’est de la France. Je n’ai vu ni saint Nicolas, ni son âne (je lui avais pourtant laissé un bol d’eau et des carottes), ni le père Fouettard… sauf en statue ici rue Carnot à Poitiers… Que fait-il là ? En plus, il n’est pas gâté avec ce tuyau et ces lampes bleues, le pauvre…

Je voulais vous souhaiter à tous une bonne saint Nicolas… à tous, mais particulièrement à nos amis belges ou du nord et de l’est de la France. Je n’ai vu ni saint Nicolas, ni son âne (je lui avais pourtant laissé un bol d’eau et des carottes), ni le père Fouettard… sauf en statue ici rue Carnot à Poitiers… Que fait-il là ? En plus, il n’est pas gâté avec ce tuyau et ces lampes bleues, le pauvre… …tout près du restaurant le Saint-Nicolas (je n’y ai pas mis les pieds depuis des années, nous avions été malades avec des collègues)…

…tout près du restaurant le Saint-Nicolas (je n’y ai pas mis les pieds depuis des années, nous avions été malades avec des collègues)… Presque à l’angle aussi de la rue Saint-Nicolas… juste en limite de

Presque à l’angle aussi de la rue Saint-Nicolas… juste en limite de