Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au musée du Quai Branly, aux Invalides ou au Grand Palais à Paris, vous passerez comme moi place de Breteuil devant cet imposant monument à Louis Pasteur, situé en fait pas très loin de l’institut Pasteur. Comme c’était hier l’anniversaire de sa mort, il m’a semblé que vous présenter son monument aujourd’hui était une bonne idée… Louis Pasteur est donc né à Dole dans le Jura le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette en Seine-et-Oise le 28 septembre 1895. Son monument est la dernière œuvre réalisée en 1900 [donc bien après le monument que Dole, sa ville natale, lui a consacré] par Alexandre Falguière (Toulouse, 1831 – Paris, 1900). Il n’eut d’ailleurs pas le temps de l’achever, tâche qui fut réalisée à partir de ses modèles préparatoires par Victor Peter (1848-1918, collaborateur et ami de Falguière) et Louis Dubois, ça, c’est ce que dit le dossier sur la sculpture animalière de Paris, mais je pense qu’il s’agit plutôt de Paul Dubois (Nogent-sur-Seine, 1829 – Paris, 1905), qui a aussi réalisé plusieurs bustes de Louis Pasteur (dont un tirage à Dole). Je vous ai déjà parlé de cet auteur pour le groupe sculpté représentant Pierre Goudouli ou le Vainqueur du combat de coq, tous deux à Toulouse, et le monument à Léon Gambetta à Cahors.

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au musée du Quai Branly, aux Invalides ou au Grand Palais à Paris, vous passerez comme moi place de Breteuil devant cet imposant monument à Louis Pasteur, situé en fait pas très loin de l’institut Pasteur. Comme c’était hier l’anniversaire de sa mort, il m’a semblé que vous présenter son monument aujourd’hui était une bonne idée… Louis Pasteur est donc né à Dole dans le Jura le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette en Seine-et-Oise le 28 septembre 1895. Son monument est la dernière œuvre réalisée en 1900 [donc bien après le monument que Dole, sa ville natale, lui a consacré] par Alexandre Falguière (Toulouse, 1831 – Paris, 1900). Il n’eut d’ailleurs pas le temps de l’achever, tâche qui fut réalisée à partir de ses modèles préparatoires par Victor Peter (1848-1918, collaborateur et ami de Falguière) et Louis Dubois, ça, c’est ce que dit le dossier sur la sculpture animalière de Paris, mais je pense qu’il s’agit plutôt de Paul Dubois (Nogent-sur-Seine, 1829 – Paris, 1905), qui a aussi réalisé plusieurs bustes de Louis Pasteur (dont un tirage à Dole). Je vous ai déjà parlé de cet auteur pour le groupe sculpté représentant Pierre Goudouli ou le Vainqueur du combat de coq, tous deux à Toulouse, et le monument à Léon Gambetta à Cahors.

Le groupe sculpté de Pasteur à Paris ne fut mis en place qu’en 1908 par l’architecte Charles Girault sur le massif de maçonnerie de l’ancienne tour monumentale du puits artésien de Breteuil, encore qu’il y ait un doute pour la date, la ville de Paris dit 1908, mais une carte postale place l’inauguration le 16 juillet 1904.

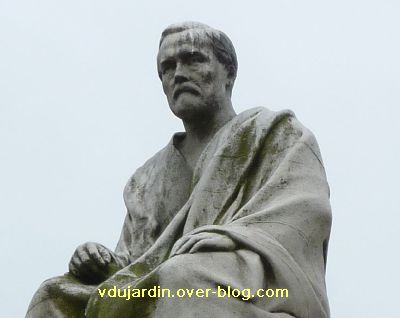

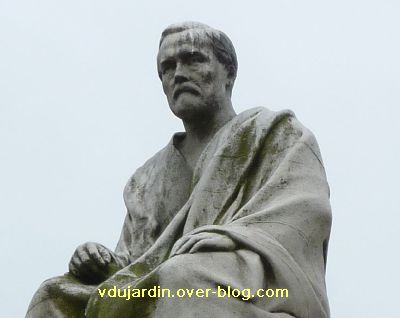

En haut du monument siège Louis Pasteur.

En haut du monument siège Louis Pasteur.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

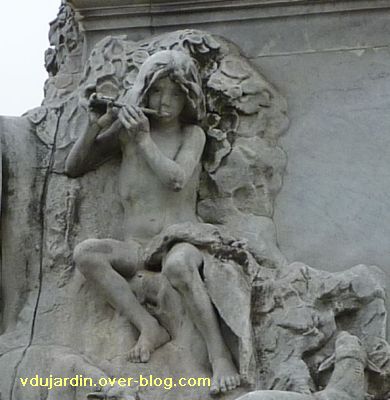

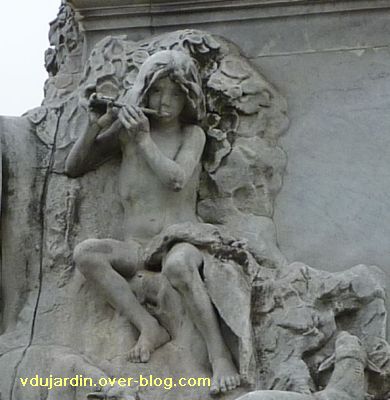

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

qué que les bouviers et vachers étaient moins atteints par la variole que les autres, en fait parce qu’ils étaient immunisés par une maladie proche de la variole mais bénigne, transmise par les vaches, d’où le nom de vaccine…

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le buste à Confolens.

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le buste à Confolens.

On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Bon, pas de chien, pas de victoire contre la rage sur ce monument (à moins que ce ne soit la première face?). Ce monument est vraiment très riche et mériterait une étude plus approfondie… J’en ai aussi des vues anciennes, mais ça sera pour le prochain article sur Paris, dans deux semaines… En attendant, vous pouvez lire des milliers de pages écrites par Louis Pasteur dans Gallica.

Sa travée centrale (voir ici pour revoir le vocabulaire d’une façade de maison) côté Grand’Rue est la seule à porter un décor. Au rez-de-chaussée se trouve une porte charretière (large, permettant l’accès d’une charrette) percée d’une porte cochère (pour le passage des piétons). Le premier et le deuxième étage jouent sur un motif de pierres de taille traitées en bossage (en relief, voir plus d’explications sur un appareil en bossage), avec un balcon au premier étage et un balconnet au second. À droite se trouve une devanture de boutique en bois.

Sa travée centrale (voir ici pour revoir le vocabulaire d’une façade de maison) côté Grand’Rue est la seule à porter un décor. Au rez-de-chaussée se trouve une porte charretière (large, permettant l’accès d’une charrette) percée d’une porte cochère (pour le passage des piétons). Le premier et le deuxième étage jouent sur un motif de pierres de taille traitées en bossage (en relief, voir plus d’explications sur un appareil en bossage), avec un balcon au premier étage et un balconnet au second. À droite se trouve une devanture de boutique en bois. La porte est encadrée d’un décor sculpté. Des marguerites sont sculptées sur les montants, avec un décor formant des panneaux moulurés.

La porte est encadrée d’un décor sculpté. Des marguerites sont sculptées sur les montants, avec un décor formant des panneaux moulurés.

Sur la gauche et sur la droite, une profusion de décor végétal avec un oiseau dans la volute la plus vers le centre… ici à gauche…

Sur la gauche et sur la droite, une profusion de décor végétal avec un oiseau dans la volute la plus vers le centre… ici à gauche… … et là à droite.

… et là à droite. Au centre, un petit personnage – genre putti – se tient debout, mains levées, dans un motif ovale qui rappelle fortement la forme en amande des mandorles.

Au centre, un petit personnage – genre putti – se tient debout, mains levées, dans un motif ovale qui rappelle fortement la forme en amande des mandorles. Au premier étage, une porte-fenêtre à imposte semi-circulaire ouvre sur le balcon. Cette imposte est encadrée d’un décor sculpté de motifs végétaux et de grappes de raisin…

Au premier étage, une porte-fenêtre à imposte semi-circulaire ouvre sur le balcon. Cette imposte est encadrée d’un décor sculpté de motifs végétaux et de grappes de raisin… … et sur la clef de l’arc se trouve le visage d’un homme barbu et moustachu, au front ridé, les yeux levés vers le ciel.

… et sur la clef de l’arc se trouve le visage d’un homme barbu et moustachu, au front ridé, les yeux levés vers le ciel. Sous le bandeau qui sépare les deux étages a pris place une frise de fleurs stylisées. Sous l’appui de la fenêtre du deuxième étage est sculpté un panneau avec des entrelacs de tiges et de feuilles, des marguerites et des roses en fleur…

Sous le bandeau qui sépare les deux étages a pris place une frise de fleurs stylisées. Sous l’appui de la fenêtre du deuxième étage est sculpté un panneau avec des entrelacs de tiges et de feuilles, des marguerites et des roses en fleur… Voici un détail de ce décor…

Voici un détail de ce décor… Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au

Si vous allez à pied (ben oui, quand je vais à Paris pour du repos, en général, je marche…) de la gare Montparnasse à la tour Eiffel, au  En haut du monument siège Louis Pasteur.

En haut du monument siège Louis Pasteur. En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale.

En cas de doute, c’est confirmé par une inscription, qui souligne aussi le financement par souscription publique internationale. Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument).

Louis Pasteur est représenté assis, vêtu d’une robe de chambre ample… et bien sale aujourd’hui (enfin, au moins couverte de mousses et d’algues quand j’ai pris ces photographies en novembre 2010, il faut dire que c’est la face nord du monument). Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse.

Il a un air un peu sévère sous sa moustache, la main gauche doucement posée sur sa cuisse. Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle…

Sur chaque face du socle se trouve un autre groupe sculpté avec les grandes victoires dues à Pasteur. Ainsi, à ses pieds, la Mort avec sa grande faux (et le dos qui a besoin d’un bon nettoyage!) tourne le dos, n’ayant pas pu emporter avec elle… … la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil.

… la jeune fille mourante soutenue par sa mère qui porte déjà le voile du deuil. On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe.

On tourne vers la gauche, avec une face orientale complexe. Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée.

Sur la droite, on voit la face de la mort (enfin, elle détourne la tête) qui fuit la scène précédente, à laquelle elle est rattachée. Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte.

Sur cette face est figuré un jeune pâtre (berger) qui garde ses moutons en jouant de la flûte. N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni…

N’est-il pas mignon, pieds nus sur son rocher ? Allusion à la mythologie ? Que nenni… L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881.

L’important dans cette scène, ce sont les moutons… allusion au vaccin contre le charbon du mouton qu’il mit au point en 1881. On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud.

On tourne encore et nous voici face à une paire de bœufs et son bouvier, du côté sud. Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar

Comme le pâtre, le bouvier est pieds nus, mais il est debout et en pleine forme… En fait, il s’agit ici d’une allusion à la découverte de la vaccine. Pasteur et ses collaborateurs avaient remar Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le

Entre les pattes des boeufs se cachent des poulets… Cette fois, il s’agit sans doute à une allusion au vaccin contre le choléra des poules, sur lequel il travailla en 1879, avec ses collaborateurs Émile Duclaux et Émile Roux… pour les picto-charentais, le même qui a donné son nom au lycée de Confolens et dont vous pouvez voir le  On termine avec la dernière face, à l’ouest…

On termine avec la dernière face, à l’ouest… Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit…

Une paysanne est assise, avec sa vendange dans un grand panier et le raisin de l’autre côté sur la vigne. Il s’agit là des travaux menés dans les années 1865 sur la fermentation… Grâce à eux, vous buvez aujourd’hui du bon vin qui ne tourne plus au vinaigre dans l’année qui suit… Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs?

Quant aux vers à soie, dont parlent tous ceux qui présentent ce monument, je ne les ai pas trouvés, sans doute sont-ils cachés dans un mûrier… Mais où est le mûrier? Est-ce lui ici, derrière les boeufs? Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Ou bien là, derrière la paysanne? Aucune des deux ne ressemble vraiment au mûrier. En quoi consistaient ces travaux? En fait, à essayer de vaincre une maladie du ver à soie, mais Louis Pasteur a alors mélangé deux maladies, la pébrine et la flacherie.

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du

Il est daté et signé « A.D. 1932 / American battle monuments commission / Arthur Loomis Harmon architect » (né en 1878 à Chicago dans l’Illinois, mort en 1958). En 1929, il s’est associé à Richmond Harold Schreve et William Lamb pour fonder un cabinet qui a créé notamment l’Empire State Building à New-York en 1931. Il est aussi l’auteur du  La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle.

La fontaine se compose d’un bassin au milieu duquel se dresse une vasque sur un socle (qui porte les armoiries des villes françaises qui ont accueilli le SOS, Tours, Brest, Saint-Nazaire, Le Mans, Is-sur-Tille, Nevers, Neufchateau et Bordeaux) et au milieu, un grand pilier encadré de statues allégoriques en pierre, surmonté d’un groupe sculpté en bronze doré avec un indien accroupi sur lequel vient se poser un aigle. Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche.

Sur le tour du pilier, quatre figures féminines vêtues de toges qui représentent (c’est écrit dessus…) la construction, qui tient un immeuble dans ses mains, l’administration, avec un rouleau de papier ou de parchemin, la distribution, avec ce qui doit symboliser un pain, et les achats (« procurement »), allégorie dont je n’ai pas identifié l’attribut dans la main gauche. Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Et une dernière vue… Restauré assez récemment, mais il est plein de toiles d’araignées, l’aigle… et même l’Indien…

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne.

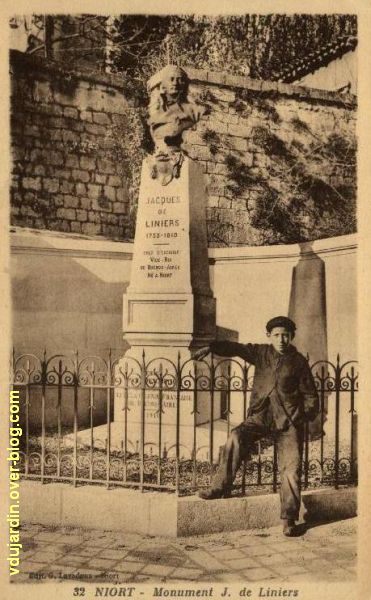

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne. On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort.

On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort. Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour

Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour  Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire…

Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire… Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le

Près de l’hôtel de ville d’Angoulême, qui sert de fond à cette photographie (qui date de l’hiver dernier) se tient la statue de Marguerite de Valois… Juste après l’angle au fond à gauche se trouve le  La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie.

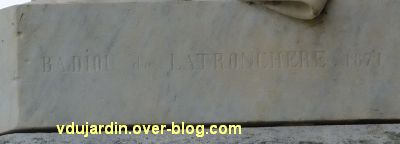

La voici de plus près… Inutile de vous dire qu’ici, on l’appelle plutôt Marguerite d’Angoulême, elle est née ici le 11 avril 1492 (et morte le 21 décembre 1549 à Odos-en-Bigorre), on l’appelle aussi Marguerite d’Alençon (elle avait épousé en premières noces le duc d’Alençon Charles IV) ou encore Marguerite de Navarre (veuve, elle épouse en secondes noces en 1527 Henri II d’Albret, roi de Navarre)… C’est la sœur aînée du roi François Ier, elle est la mère de Jeanne d’Albret qui sera reine de Navarre et mère du futur Henri IV. Marguerite d’Angoulême est surtout très importante dans son rôle de protectrice des arts et des artistes et surtout des écrivains, femme de lettres elle-même (connue surtout pour L’Heptaméron, mais elle a écrit de nombreux poèmes), et dans la propagation des idées de la Réforme protestante. En 1525, elle participe aux négociations avec Charles Quint pour la libération de son frère François Ier après la défaite de Pavie. La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de

La statue en marbre est l’œuvre de « Badiou de la Tronchère 1871 », c’est ce que dit la signature sur le socle.Il s’agit de  Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Marguerite de Valois est représentée debout. Vêtue d’une très longue robe à longues et larges manches en partie repliées sur elle-mêmes, elle porte sous sa main gauche un livre, porte sa couronne de reine de Navarre et un joli collier.

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 »

Il est signé et daté « H. Varenne sculpt. 1902 » et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur

et de « Wielorski Arch(te) ». Vous êtes maintenant familiers du sculpteur  L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin.

L’identification se trouve sur le socle « GENERAL MEUSNIER TUE A CASSEL 1754 ; 1793 ». Il s’agit de Jean-Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place, né à Tours le 19 juin 1754 et mort au pont de Cassel (près de Mayence) le 13 juin 1793, géomètre (il a travaillé avec Gaspard Monge aux travaux qui vont permettre la mesure du méridien de Paris, en particulier avec le « théorème de Meusnier » sur la courbure des surfaces), ingénieur (il a collaboré avec Antoine Lavoisier sur la décomposition de l’eau et la fabrication de l’hydrogène) et général de la Révolution dans l’armée du Rhin. Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne

Dans la rue du Marché à Poitiers, rue riche en patrimoine (je vous ai déjà montré l’ancienne  … composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un

… composée de triglyphes et de métopes (voir ici pour un  Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes.

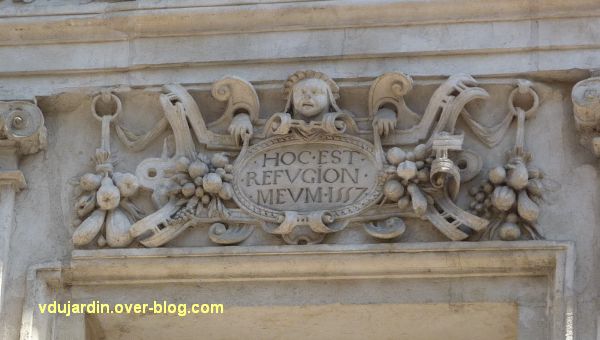

Le bucrane (sans accent circonflexe sur le a) est un crâne de bœuf représenté sous sa forme osseuse, mais avec les cornes du bœuf. A la Renaissance, ces cornes sont souvent entourées de tissus ou de feuillages. Ici, ils sont tous différents, avec des « pendeloques » de fruits accrochées aux cornes. Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557).

Les espaces au-dessus des fenêtres du premier étage sont richement ornés. A gauche, dans une profusion de fruits et dans un cartouche surmonté d’une petite tête humaine se trouve l’inscription « HOC EST / REFUGION / MEUM 1557 » (Ceci est mon refuge, 1557). Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion.

Sur la deuxième fenêtre, un blason encadré de rubans, de guirlandes et de deux têtes de lion. Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques.

Sur la troisième fenêtre, un médaillon sans inscription entouré de rubans, de feuilles et de deux masques. Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés.

Au-dessus de la quatrième fenêtre, on trouve à nouveau deux têtes de lion sur les côtés. Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche.

Enfin, sur la fenêtre de droite, une autre inscription « IN D[omi]NO / CONFIDO / 1557 » (Je me confie au Seigneur, 1557), avec une tête de lion au-dessus, à droite et à gauche. Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles.

Le bandeau qui sépare le premier et le deuxième étage porte un décor de rubans perlés, de tiges et de feuilles. Voici un détail.

Voici un détail. Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages…

Au deuxième étage, les chapiteaux sont ornés de feuillage, sauf le deuxième et le troisième en partant de la gauche, qui cachent deux visages… Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste.

Voici la travée centrale, au deuxième étage et le comble avec sa lucarne peu décorée par rapport au reste. Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les

Il y avait une troisième église romane à Confolens, l’église Saint-Michel, en plus de de l’église Saint-Barthélemy (revoir ici les  Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré.

Il s’agit d’un ange (facile, avec les ailes…), probablement d’un archange à cause de l’auréole. Il porte, enroulé sur son bras droit, un phylactère, bandelette de cuir où est écrit le texte sacré. Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos.

Sur l’autel, le relief qui se trouvait au centre porte l’Agneau pascal, reconnaissable à son nimbe cruciforme (symbole du Christ rédempteur) et à la croix au-dessus de son dos. De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible).

De sa patte avant gauche, il soutient le Livre (la Bible). Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire.

Sur la tablette (le support du tabernacle), un personnage auréolé, donc un saint, à moitié à genoux, les jambes repliées pour entrer dans le cadre circulaire. Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles.

Ce cadre est d’ailleurs interrompu pour laisser passer la tête et son auréole. Au passage, vous remarquerez, malgré l’érosion (il ne faut pas oublier que ce relief était sur le portail ouest de l’église Saint-Michel, exposé aux intempéries) que la reliure du Livre était ornée de riches pierreries. Il pourrait s’agir de saint Jean, auteur de l’un des Évangiles. A l’entrée du parc de Blossac, ce chaque côté de la grille, deux groupes sculptés en marbre d’Antoine Etex (Paris, 1808 – Chaville, 1888) se font face, La douleur maternelle et

A l’entrée du parc de Blossac, ce chaque côté de la grille, deux groupes sculptés en marbre d’Antoine Etex (Paris, 1808 – Chaville, 1888) se font face, La douleur maternelle et

Une mère assise, vêtue d’un vêtement en désordre, les seins et l’épaule gauche dénudés, soutient un grand enfant nu…

Une mère assise, vêtue d’un vêtement en désordre, les seins et l’épaule gauche dénudés, soutient un grand enfant nu… Voici un détail du visage fermé de la mère, son épaule et ses seins dénudés, la tête de l’enfant blottie contre l’autre épaule.

Voici un détail du visage fermé de la mère, son épaule et ses seins dénudés, la tête de l’enfant blottie contre l’autre épaule. Il semble au moins inanimé, peut-être déjà mort, s’il l’on en juge par son bras pendant par exemple.

Il semble au moins inanimé, peut-être déjà mort, s’il l’on en juge par son bras pendant par exemple. Les jambes et les pieds de l’enfant sont repliés, la main de sa mère le soutient au niveau des fesses.

Les jambes et les pieds de l’enfant sont repliés, la main de sa mère le soutient au niveau des fesses. De dos, on voit le drapé du vêtement de la mère.

De dos, on voit le drapé du vêtement de la mère.

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du

L’inscription en dit un peu plus : « A la / mémoire de / Léonce Vieljeux / 1865-1944 / maire de La Rochelle / déporté et fusillé / par les Allemands / à l’âge de 79 ans ». Né le 12 avril 1865 à Vans en Ardèche, diplomé de Saint-Cyr, il est affecté à La Rochelle où il se marie à Hélène Delmas, entre dans l’entreprise familiale d’armement de bateaux, puis devient maire de 1930 à 1940. Membre du réseau Alliance, il est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944, interné à La Rochelle puis déporté via Poitiers et Fresnes, au camp de Natzweiler-Struthof (comme Henri Gayot, auteur du  Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,

Au-dessus du texte commémoratif se trouve un médaillon en bronze avec la signature du sculpteur,  Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche.

Léonce Vieljeux est représenté en montrant son profil gauche. Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…

Il porte la moustache, a d’épais sourcils et est presque chauve…