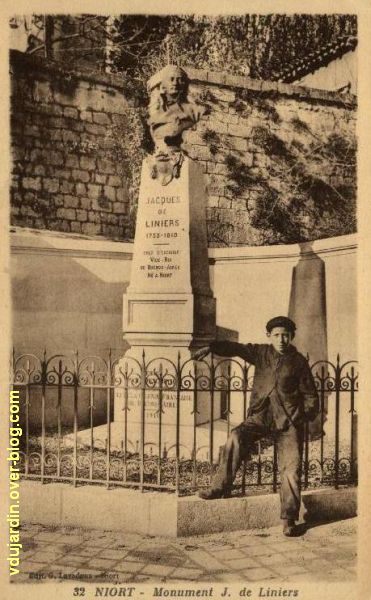

A Niort, à l’angle de la rue d’Alsace-Lorraine et de la rue Bernard-d’Agesci, en contrebas du parc du couvent des sœurs de l’espérance, se trouve un monument en l’honneur de Jacques de Liniers.

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne.

Il a assez peu changé depuis la carte postale ancienne.

On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort.

On le voit mieux en s’approchant. Sur le socle est écrit « Jacques / de / Liniers / 1753-1810 / chef d’escadre / vice-roi / de Buenos Aires / né à Niort » et plus bas, « érigé / par souscription / de ses compatriotes / et de la colonie française / de Buenos Aires / 1910 ». Pour tout savoir sur lui, voir en fin d’article… En gros, Jacques de Liniers est né à Niort en 1753 et mort (fusillé) à Cabeza de Tigre en Argentine en 1810, après avoir combattu les Anglais dans cette colonie, il a été vice-roi de la vice-royauté du Río de la Plata de 1807 à 1809, et y est connu sous le nom de Santiago de Liniers. Il a plus de 5000 descendants identifiés dans le monde… dont 400 se sont retrouvés à Niort en 2010, pour les 200 ans de sa mort.

Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour Pierre Marie Poisson, sculpteur né en 1876 à Niort et mort à Paris en 1953. Je vous en reparlerai pour le monument aux morts de 1914-1918 à Niort ainsi que pour le monument Main, une importante collection de bustes est conservée au musée Bernard-d’Agesci dans l’ancien lycée de jeunes filles à Niort, il a également réalisé, entre autres, les monuments aux morts du Havre et, dans le Pas-de-Calais, d’Audruicq (pour lequel Brigitte (Brigitbrode) m’a fait il y a quelques mois des photographies, il faut que je lui demande l’autorisation de les utiliser pour un article…), etc.

Le buste en bronze est signé « P.M. Poisson », pour Pierre Marie Poisson, sculpteur né en 1876 à Niort et mort à Paris en 1953. Je vous en reparlerai pour le monument aux morts de 1914-1918 à Niort ainsi que pour le monument Main, une importante collection de bustes est conservée au musée Bernard-d’Agesci dans l’ancien lycée de jeunes filles à Niort, il a également réalisé, entre autres, les monuments aux morts du Havre et, dans le Pas-de-Calais, d’Audruicq (pour lequel Brigitte (Brigitbrode) m’a fait il y a quelques mois des photographies, il faut que je lui demande l’autorisation de les utiliser pour un article…), etc.

Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire…

Autre époque, nous voyons un homme qui ressemble à ces grands savants et aventuriers de la prériode révolutionnaire…

Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Ne redescendez pas tout de suite en ville, montez juste quelques mètres plus haut et vous verrez ce vestige du rempart

Pour en savoir plus sur Jacques de Liniers, voir Jacques de Liniers, vice-roi du Rio de la Plata et la naissance de l’Argentine 1788-1810, journée d’étude. Samedi 28 août 2010 – Niort, Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, 2011, 4ème série, n° 4, pages 1 à 181.

Les photographies datent de juillet 2011.

Vous descendez un peu, ici par un beau soir d’hiver.

Vous descendez un peu, ici par un beau soir d’hiver. Un peu plus bas, une brèche a été percée au 19e siècle pour permettre le passage du tramway (aujourd’hui aménagé en chemin jusqu’au

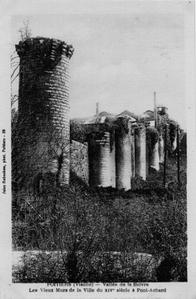

Un peu plus bas, une brèche a été percée au 19e siècle pour permettre le passage du tramway (aujourd’hui aménagé en chemin jusqu’au  Et tout en bas, presque arrivé à la Boivre (un minuscule affluent du Clain), la tour dite tour de Vouneuil.

Et tout en bas, presque arrivé à la Boivre (un minuscule affluent du Clain), la tour dite tour de Vouneuil. Si vous regardez de près, un peu partout sur le rempart, vous trouverez des marques de tâcherons, sortes de signatures laissées par les maçons lors de la construction…

Si vous regardez de près, un peu partout sur le rempart, vous trouverez des marques de tâcherons, sortes de signatures laissées par les maçons lors de la construction… En voici d’autres, en forme de croix…

En voici d’autres, en forme de croix… Et encore beaucoup plus, sur la tour à côté de la brèche du tramway.

Et encore beaucoup plus, sur la tour à côté de la brèche du tramway. Enfin, voici une photographie que j’ai ajoutée en juillet 2011, de la tour de Vouneuil, la plus près de la Boivre, prise depuis le pont Achard.

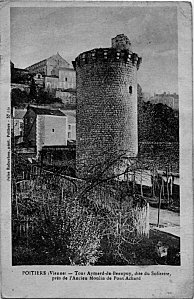

Enfin, voici une photographie que j’ai ajoutée en juillet 2011, de la tour de Vouneuil, la plus près de la Boivre, prise depuis le pont Achard. L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne…

L’ancien bourg de Saint-Hilaire et la porte du Pont Achard, au-dessus de la Boivre au sud de Poitiers, étaient défendus par divers ouvrages fortifiés. L’une des tours, au nord du pont, dite tour Aymar de Beaupuy, est toujours conservée. Je vous la montre ici sur une carte postale ancienne… … car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare…

… car elle est aujourd’hui située dans une propriété privée, et la seule façon de la voir est de franchir le pont (qui passe désormais sur la Boivre et les voies de chemin de fer) et de la voir de loin… Si vous prenez le train de Paris vers Bordeaux (ou La Rochelle) cet été, vous pouvez l’apercevoir fugacement sur votre gauche quand le train repart de la gare… Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai

Quant à la porte de Pont Achard, elle a été détruite au 19e siècle et est juste suggérée au sol par de petits pavés, attention, danger pour prendre la photographie ou ralentir dans le flot de voitures pour l’apercevoir… J’y suis passée un soir tard, quand il y avait moins de risque, mais à la limite de faire nuit, la photographie manque donc de luminosité. Je vous montrerai  Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.

Je vous ajoute une petite vue prise depuis la terrasse du presbytère de Saint-Hilaire, en bleu, la porte de Pont-Achard tracée au sol, en rouge, la tour Aymar de Beaupré.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs. À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme

À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme  Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.

Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications. Aujourd’hui, les fêtes de Bayonne battent leur plein, j’espère qu’il n’y aura pas d’accident dramatique cette année.

Aujourd’hui, les fêtes de Bayonne battent leur plein, j’espère qu’il n’y aura pas d’accident dramatique cette année. Je n’ai pas eu le temps de m’approcher de la citadelle Vauban, érigée dans les années 1680 et (elle n’a pas été inscrite parmi les sites Vauban protégés par l’Unesco), inscrite comme monument historique avec ses trois demi-lunes et ses glacis en 1929. Vauban a créé une troisième ligne de fortifications et de nombreux ouvrages avancés.

Je n’ai pas eu le temps de m’approcher de la citadelle Vauban, érigée dans les années 1680 et (elle n’a pas été inscrite parmi les sites Vauban protégés par l’Unesco), inscrite comme monument historique avec ses trois demi-lunes et ses glacis en 1929. Vauban a créé une troisième ligne de fortifications et de nombreux ouvrages avancés. Vauban reprit aussi la défense du Château Vieux, dans la ville haute…

Vauban reprit aussi la défense du Château Vieux, dans la ville haute… … et du Château-Neuf, dans le Petit-Bayonne.

… et du Château-Neuf, dans le Petit-Bayonne. Je trouve que la restauration et la mise en valeur de tous ces ouvrages fortifiés, qui doivent coûter une petite fortune en entretien, sont plutôt réussies.

Je trouve que la restauration et la mise en valeur de tous ces ouvrages fortifiés, qui doivent coûter une petite fortune en entretien, sont plutôt réussies. Après

Après  L’église Saint-Spyridon est une toute petite église byzantine…

L’église Saint-Spyridon est une toute petite église byzantine… … de la même période que ce vestige de rempart qui a été construit avec des remplois (éléments repris sur des édifices plus anciens) parmi lesquels on reconnaît aisément des tambours de colonne…

… de la même période que ce vestige de rempart qui a été construit avec des remplois (éléments repris sur des édifices plus anciens) parmi lesquels on reconnaît aisément des tambours de colonne… Mais au détour des étroites ruelles, il faut vraiment faire attention aux scooters, aux serveurs ou encore aux tailleurs porteurs de bonnes-grâces (euh, non, pas vrai pour les tailleurs, c’était juste pour placer

Mais au détour des étroites ruelles, il faut vraiment faire attention aux scooters, aux serveurs ou encore aux tailleurs porteurs de bonnes-grâces (euh, non, pas vrai pour les tailleurs, c’était juste pour placer  Par sa situation

Par sa situation  L’essentiel de ce que l’on voit comme fortification, avec des systèmes compliqués de portes, ouvrages avancés, remparts (sur presque 4 km de long) doublés d’un fossé, a été construit par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem après la perte de Saint-Jean-d’Acre (1291). Ils commencent par prendre Rhodes aux Gênois, qui y avaient installé un important site marchand, puis occupent la ville de 1309 à 1523. Ils ont résisté à plusieurs sièges, dont ceux de 1444 par le sultan d’Égypte et de 1480 par Mehmet II. Mais des boulets de canon de toutes dimensions parsèment les fossés, mais aussi les cours, et autres… La quantité de pierres utilisées pour construire et pour tenter de détruire ces remparts est énorme !

L’essentiel de ce que l’on voit comme fortification, avec des systèmes compliqués de portes, ouvrages avancés, remparts (sur presque 4 km de long) doublés d’un fossé, a été construit par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem après la perte de Saint-Jean-d’Acre (1291). Ils commencent par prendre Rhodes aux Gênois, qui y avaient installé un important site marchand, puis occupent la ville de 1309 à 1523. Ils ont résisté à plusieurs sièges, dont ceux de 1444 par le sultan d’Égypte et de 1480 par Mehmet II. Mais des boulets de canon de toutes dimensions parsèment les fossés, mais aussi les cours, et autres… La quantité de pierres utilisées pour construire et pour tenter de détruire ces remparts est énorme ! En dehors de l’histoire (très importante, on le voit encore aujourd’hui, le Proche-Orient et Jérusalem sont depuis fort longtemps au centre de nombreux conflits, et Rhodes en est une base arrière), ces remparts ont été très bien entretenus et restaurés.

En dehors de l’histoire (très importante, on le voit encore aujourd’hui, le Proche-Orient et Jérusalem sont depuis fort longtemps au centre de nombreux conflits, et Rhodes en est une base arrière), ces remparts ont été très bien entretenus et restaurés. La promenade sur les remparts, à l’intérieur de la ville, mais aussi dans les fossés et les petits passages en-dessous ou dans les systèmes de portes, remet vraiment le visiteur à sa taille de fourmi…

La promenade sur les remparts, à l’intérieur de la ville, mais aussi dans les fossés et les petits passages en-dessous ou dans les systèmes de portes, remet vraiment le visiteur à sa taille de fourmi…

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de

Dans De bello Gallico (La guerre des Gaules), César mentionne un oppidum, Lemonum, capitale des Pictons. Archéologiquement, il y a peu de vestiges de cette période en ville, et il n’est pas sûr que cette cité gauloise ait été fortifiée, même si certains auteurs pensent qu’il existait un fossé gaulois dans l’actuelle rue de la Tranchée, non loin donc du rempart dont je viens de vous parler. De même, pour l’époque romaine, ce n’est que le rempart tardif, du IVe siècle de notre ère (peut-être un peu avant ?), qui est bien connu. Comme dans toute la Gaule romaine, il a été construit en partie avec des éléments provenant de monuments publics pour protéger la ville contre les invasions barbares. Il en reste un beau témoin en élévation dans le square Jeanne-d’Arc, à côté de la Tour Maubergeon, ce palais des comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine devenu depuis palais de justice après la Révolution. Vous pouvez aussi en retrouver des traces dans les blocs utilisés en remploi dans sa construction au sein de la section enfants de  Le musée de Normandie organise jusqu’au 2 novembre 2008 une exposition intitulée Chefs d’œuvre du gothique en Normandie, sculpture et orfèvrerie du XIIIe au XVe siècles. Il s’agit de l’exposition inaugurale de la nouvelle salle des remparts, aménagée sous la terrasse d’artillerie reconstituée par Daniel Lefèvre, ACMH (architecte en chef des monuments historiques). Cette salle s’intègre parfaitement sur le site du château. À noter que l’exposition sera ensuite présentée au musée des Jacobins à Toulouse de décembre 2008 à avril 2009.

Le musée de Normandie organise jusqu’au 2 novembre 2008 une exposition intitulée Chefs d’œuvre du gothique en Normandie, sculpture et orfèvrerie du XIIIe au XVe siècles. Il s’agit de l’exposition inaugurale de la nouvelle salle des remparts, aménagée sous la terrasse d’artillerie reconstituée par Daniel Lefèvre, ACMH (architecte en chef des monuments historiques). Cette salle s’intègre parfaitement sur le site du château. À noter que l’exposition sera ensuite présentée au musée des Jacobins à Toulouse de décembre 2008 à avril 2009.