Je n’ai pas eu le temps d’aller faire de nouvelles photographies de l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine pour pouvoir détailler les mots compliqués de la semaine dernière, mais je n’ai pas oublié. Du coup, je vous montre une enseigne qui pourrait être un peu plus ancienne que celle du Mouton rue Carnot à Poitiers. Cette fois, nous partons à la jonction de la rue du Colonel-Denfert et de la rue de l’Ancienne-Comédie (je dirais que c’est le 5 rue du Colonel-Denfert, mais c’est peut-être le 1 de la rue de l’Ancienne Comédie?), elle est juste en face de vous si vous remontez la rue des Balances-d’Or, tout juste refaite sans trottoir, dans une préfiguration de ce que seront les rues après l’opération Poitiers cœur d’agglomération.

Je n’ai pas eu le temps d’aller faire de nouvelles photographies de l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine pour pouvoir détailler les mots compliqués de la semaine dernière, mais je n’ai pas oublié. Du coup, je vous montre une enseigne qui pourrait être un peu plus ancienne que celle du Mouton rue Carnot à Poitiers. Cette fois, nous partons à la jonction de la rue du Colonel-Denfert et de la rue de l’Ancienne-Comédie (je dirais que c’est le 5 rue du Colonel-Denfert, mais c’est peut-être le 1 de la rue de l’Ancienne Comédie?), elle est juste en face de vous si vous remontez la rue des Balances-d’Or, tout juste refaite sans trottoir, dans une préfiguration de ce que seront les rues après l’opération Poitiers cœur d’agglomération.

Voici le détail de l’enseigne, qui pourrait dater du 16e siècle, dite enseigne du noyer inversé. Je n’ai pas trouvé à quoi elle correspondait… Sur la droite, un homme barbu et moustachu, apparemment torse-nu, sourit en soutenant un arbre retourné à l’envers, racines vers le haut. Tout le monde le désigne comme un noyer, avec ses grosses noix.

Voici le détail de l’enseigne, qui pourrait dater du 16e siècle, dite enseigne du noyer inversé. Je n’ai pas trouvé à quoi elle correspondait… Sur la droite, un homme barbu et moustachu, apparemment torse-nu, sourit en soutenant un arbre retourné à l’envers, racines vers le haut. Tout le monde le désigne comme un noyer, avec ses grosses noix.

Il est en position assise, vous pouvez voir ses pieds sortir du feuillage, et ses jambes derrière les branches. Pour mieux comprendre ce chêne, je vous invite à lire les commentaires ci-dessous et l’article complémentaire sur le conte de Tord chêne.

Il est en position assise, vous pouvez voir ses pieds sortir du feuillage, et ses jambes derrière les branches. Pour mieux comprendre ce chêne, je vous invite à lire les commentaires ci-dessous et l’article complémentaire sur le conte de Tord chêne.

Je vous ai déjà montré plusieurs enseignes des 16e et 17e siècles à Poitiers :

– rue du Colonel-Denfert, l’enseigne du noyer inversé, du 16e siècle, avec un retour sur le conte de tord chêne,

– rue de la Cathédrale, l’enseigne du coq

– rue Rabelais, l’enseigne au phénix (16e siècle)

– et l’enseigne au Mouton rue Carnot, provenant d’un hôtel de voyageurs du 17e siècle.

J’ai attaqué ce musée par le

J’ai attaqué ce musée par le  Tel qu’il se présente aujourd’hui, le musée Saint-Raymond est sans doute en grande partie une invention de Viollet-le-Duc, dans les années 1868-1871. Il a voulu restaurer le collège (lieu d’hébergement des étudiants n’habitant pas Toulouse) construits en 1523 sous la direction de l’architecte Louis Privat à l’emplacement d’un hôpital (nous dirions plutôt hospice de nos jours) pour les pauvres fondé en 1075 par Raimon Gairart, chanoine de Saint-Sernin, et le comte Guilhem (Guillaume) IV de Toulouse, transformé en collège probablement au 14e siècle. Le bâtiment a échappé aux destructions des bâtiments de la place pour dégager la basilique Saint-Sernin en 1852-1853. La ville de Toulouse y installa son musée des antiques en 1891. Il a été classé Monument historique en 1975.

Tel qu’il se présente aujourd’hui, le musée Saint-Raymond est sans doute en grande partie une invention de Viollet-le-Duc, dans les années 1868-1871. Il a voulu restaurer le collège (lieu d’hébergement des étudiants n’habitant pas Toulouse) construits en 1523 sous la direction de l’architecte Louis Privat à l’emplacement d’un hôpital (nous dirions plutôt hospice de nos jours) pour les pauvres fondé en 1075 par Raimon Gairart, chanoine de Saint-Sernin, et le comte Guilhem (Guillaume) IV de Toulouse, transformé en collège probablement au 14e siècle. Le bâtiment a échappé aux destructions des bâtiments de la place pour dégager la basilique Saint-Sernin en 1852-1853. La ville de Toulouse y installa son musée des antiques en 1891. Il a été classé Monument historique en 1975. Le jardin, devant le musée, est un petit écrin de verdure, même en cette journée pluvieuse de début mars…

Le jardin, devant le musée, est un petit écrin de verdure, même en cette journée pluvieuse de début mars… …une autre vue du petit bâtiment dans la cour.

…une autre vue du petit bâtiment dans la cour. Au 159 de la Grand’Rue à Poitiers de trouve l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine, construit au 17e siècle. Le bar a changé d’enseigne depuis la photographie, et mis une vitrine qui tranche avec le bâtiment, c’est très dommage. Le Grand Prieuré d’Aquitaine avait ouvert un établissement à Poitiers vers 1330 pour gérer les biens des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, administrant les commanderies et établissements de l’ordre de Malte situés en Bretagne, dans le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, l’Angoumois et la Saintonge (d’autres établissements géraient les biens dispersés en France). Gilbert de Vieilbourg en fut Grand Prieur de 1663 à 1672. Il se fit construire un hôtel particulier dont la façade est assez étroite sur la Grand’Rue, mais qui s’étend dans le cœur l’îlot, on se penchant bien, il est possible de les apercevoir depuis la

Au 159 de la Grand’Rue à Poitiers de trouve l’hôtel du grand prieuré d’Aquitaine, construit au 17e siècle. Le bar a changé d’enseigne depuis la photographie, et mis une vitrine qui tranche avec le bâtiment, c’est très dommage. Le Grand Prieuré d’Aquitaine avait ouvert un établissement à Poitiers vers 1330 pour gérer les biens des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, administrant les commanderies et établissements de l’ordre de Malte situés en Bretagne, dans le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, l’Angoumois et la Saintonge (d’autres établissements géraient les biens dispersés en France). Gilbert de Vieilbourg en fut Grand Prieur de 1663 à 1672. Il se fit construire un hôtel particulier dont la façade est assez étroite sur la Grand’Rue, mais qui s’étend dans le cœur l’îlot, on se penchant bien, il est possible de les apercevoir depuis la  Aucun doute sur l’identification, portée au-dessus de la

Aucun doute sur l’identification, portée au-dessus de la  La ville de Périgueux ne met pas mieux en valeur son amphithéâtre romain que la

La ville de Périgueux ne met pas mieux en valeur son amphithéâtre romain que la  Un square a pris place à l’intérieur de ce qui était l’arène et les gradins. Il a probablement été construit au cours du 1er siècle de notre ère. Sa maçonnerie imposante a fait qu’au début du Moyen-Âge, il a été remblayé et aménagé en motte castrale… Il reste donc plusieurs mètres de remblais sous le jardin (la ville a installé ici un jardin-école en 1875, confié à la Société d’horticulture) pour atteinte l’arène.

Un square a pris place à l’intérieur de ce qui était l’arène et les gradins. Il a probablement été construit au cours du 1er siècle de notre ère. Sa maçonnerie imposante a fait qu’au début du Moyen-Âge, il a été remblayé et aménagé en motte castrale… Il reste donc plusieurs mètres de remblais sous le jardin (la ville a installé ici un jardin-école en 1875, confié à la Société d’horticulture) pour atteinte l’arène. Seules dépassent quelques structures massives qui sont la partie supérieure qui supportait les gradins…

Seules dépassent quelques structures massives qui sont la partie supérieure qui supportait les gradins… … et quelques vomitoires.

… et quelques vomitoires. Il mériterait sans doute d’être mis en valeur, c’est plus facile qu’à Poitiers, puisque, ici, il ne reste pas d’habitations à l’intérieur, mais un jardin public propriété de la commune.

Il mériterait sans doute d’être mis en valeur, c’est plus facile qu’à Poitiers, puisque, ici, il ne reste pas d’habitations à l’intérieur, mais un jardin public propriété de la commune. Vous avez été nombreux à réagir à mon article sur la

Vous avez été nombreux à réagir à mon article sur la  Lors de mon dernier voyage à Périgueux, j’ai pris quelques photographies, que je partage avec vous aujourd’hui… Après le

Lors de mon dernier voyage à Périgueux, j’ai pris quelques photographies, que je partage avec vous aujourd’hui… Après le  En fait, il ne s’agit pas d’une tour, mais de la cella (la partie sacrée) d’un temple romain construit dans la deuxième moitié du 2e siècle de notre ère. Ce temple était dédié à Vésonne, patronne de la ville. Situé à l’époque dans les murs de la cité, il s’est retrouvé hors-les-murs lorsque l’enceinte a été resserrée au 3e siècle (pour faire face aux invasions dites barbares). Construite en petit appareil très soigné en parement extérieur, mais en blocage de pierres liées avec le célèbre et très solide béton romain dans l’épaisseur des murs, la tour a survécu aux outrages du temps… Elle est quand même conservé sur 23 mètres de haut, environ 20 mètres de diamètre.

En fait, il ne s’agit pas d’une tour, mais de la cella (la partie sacrée) d’un temple romain construit dans la deuxième moitié du 2e siècle de notre ère. Ce temple était dédié à Vésonne, patronne de la ville. Situé à l’époque dans les murs de la cité, il s’est retrouvé hors-les-murs lorsque l’enceinte a été resserrée au 3e siècle (pour faire face aux invasions dites barbares). Construite en petit appareil très soigné en parement extérieur, mais en blocage de pierres liées avec le célèbre et très solide béton romain dans l’épaisseur des murs, la tour a survécu aux outrages du temps… Elle est quand même conservé sur 23 mètres de haut, environ 20 mètres de diamètre. À la base, les murs font plus de deux mètres d’épaisseur. Elle était recouverte e plaques de marbre, dont certaines ont été retrouvées lors des fouilles, comme le plan des autres pièces du temple et son péristyle (enceinte avec des colonnes).

À la base, les murs font plus de deux mètres d’épaisseur. Elle était recouverte e plaques de marbre, dont certaines ont été retrouvées lors des fouilles, comme le plan des autres pièces du temple et son péristyle (enceinte avec des colonnes). Encore une petite vue, il faisait très beau en ce début septembre 2009.

Encore une petite vue, il faisait très beau en ce début septembre 2009.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs.

Une autre vue de cette chapelle, sans grand intérêt architectural, mais qui rappelle une histoire, et aussi que si le monastère Sainte-Croix et la cellule de sainte Radegonde était dans l’enceinte romaine de la ville, la nécropole où elle fut enterrée était bien hors-les-murs. À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme

À propos de murs, un tout petit fragment a été conservé dans la construction de la résidence Jean-Jaurès. Ici comme  Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications.

Quel sens cela a-t-il de garder ce morceau de mur, sans aucune explication ,. Ni le passant, ni les résidents de l’immeuble ne peuvent en comprendre sa signification. Cette conservation partielle permet de garder une bonne conscience (nous n’avons pas détruit tout le passé…) mais n’a absolument aucun intérêt si elle n’est pas accompagnée d’explications. Avant même de connaître l’existence de la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par d’

Avant même de connaître l’existence de la communauté des gargouilles, cariatides etc. créée par d’ Revenons à nos gargouilles… J’ai un gros doute sur leur datation. En effet, si le bâtiment date du 16e siècle, il a connu une restauration radicale par Viollet-le-Duc en 1868-1871, il ne serait donc pas très surprenant qu’il ait inventé certaines d’entre elles à partir de fragments… n tout cas, elles ne sont pas à leur place fonctionnelle et ne peuvent ici en aucun cas évacuer l’eau du toit, elles sont juste là pour faire b

Revenons à nos gargouilles… J’ai un gros doute sur leur datation. En effet, si le bâtiment date du 16e siècle, il a connu une restauration radicale par Viollet-le-Duc en 1868-1871, il ne serait donc pas très surprenant qu’il ait inventé certaines d’entre elles à partir de fragments… n tout cas, elles ne sont pas à leur place fonctionnelle et ne peuvent ici en aucun cas évacuer l’eau du toit, elles sont juste là pour faire b Je vous présente aujourd’hui les quatre gargouilles (il faudrait dire gargouilles saillantes, pour donner le juste nom du vocabulaire de l’architecture) de la façade principale. Il y en a autant sur la façade postérieure. Sur les photographies, vous apercevez un petit fil sur leur dos et leur tête, il s’agit d’un dispositif contre les pigeons, que l’on trouve sur de plus en plus de bâtiments monuments historiques (les déjections acides sont très nocives), un courant électrique dissuade les pigeons de se poser.

Je vous présente aujourd’hui les quatre gargouilles (il faudrait dire gargouilles saillantes, pour donner le juste nom du vocabulaire de l’architecture) de la façade principale. Il y en a autant sur la façade postérieure. Sur les photographies, vous apercevez un petit fil sur leur dos et leur tête, il s’agit d’un dispositif contre les pigeons, que l’on trouve sur de plus en plus de bâtiments monuments historiques (les déjections acides sont très nocives), un courant électrique dissuade les pigeons de se poser. Je vous les ai placées telles qu’elles se présentent de gauche à droite sur la façade.

Je vous les ai placées telles qu’elles se présentent de gauche à droite sur la façade. J’essaye de vous mettre des mots simples dans les articles, mais parfois, le naturel revient au galop et je vous mets des mots trop compliqué.

J’essaye de vous mettre des mots simples dans les articles, mais parfois, le naturel revient au galop et je vous mets des mots trop compliqué.  Je reprends

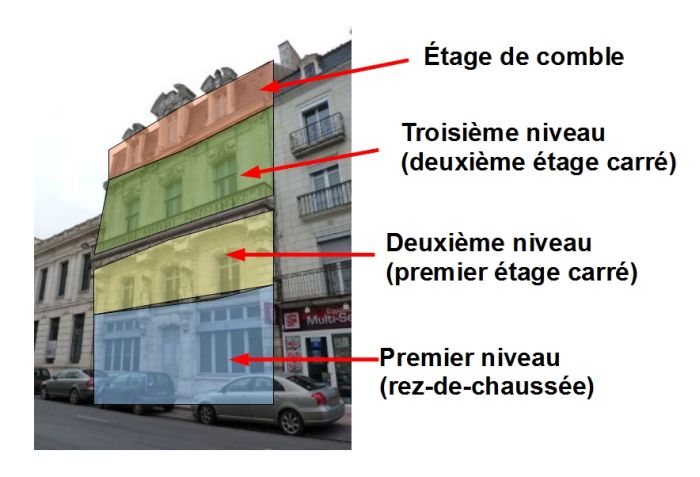

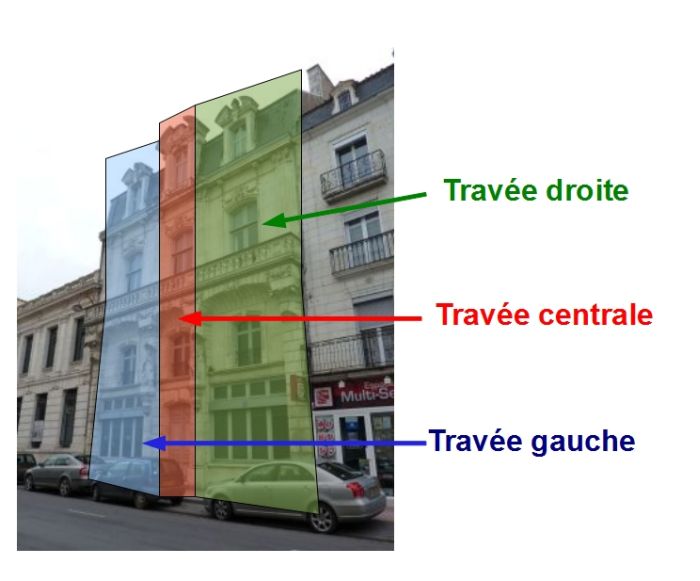

Je reprends  Les travées sont délimitées par les alignements verticaux de fenêtres…

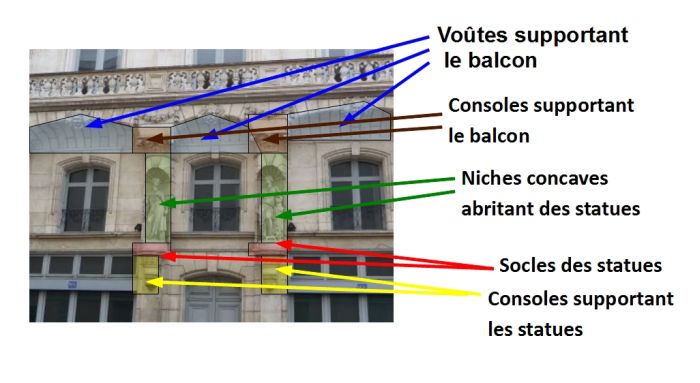

Les travées sont délimitées par les alignements verticaux de fenêtres… Les statues que je vous ai montrées sont installées sur des socles dans des niches qui reposent sur des consoles (massifs maçonnés intégrés dans le mur et qui débordent, capables de soutenir une charge). Ce sont aussi sur des consoles que repose le balcon, de petites voûtes étant ici construites entre chacune de ces consoles. Ces voûtes ont sans doute plus une fonction décorative, le poids du balcon aurait pu être supporté par un simple plancher en surplomb.

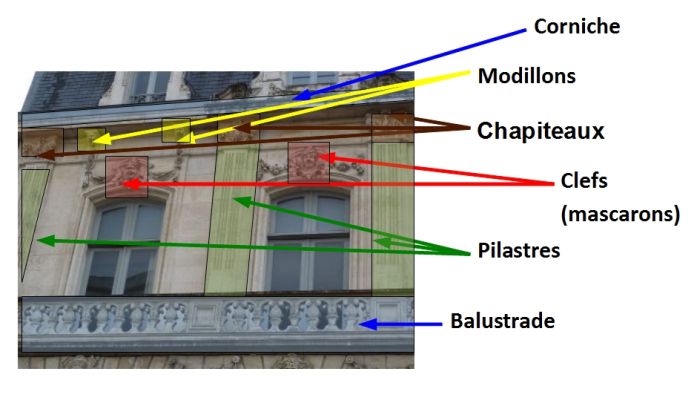

Les statues que je vous ai montrées sont installées sur des socles dans des niches qui reposent sur des consoles (massifs maçonnés intégrés dans le mur et qui débordent, capables de soutenir une charge). Ce sont aussi sur des consoles que repose le balcon, de petites voûtes étant ici construites entre chacune de ces consoles. Ces voûtes ont sans doute plus une fonction décorative, le poids du balcon aurait pu être supporté par un simple plancher en surplomb. Les fenêtres du deuxième étage sont encadrées de pilastres, on pourrait même dire de pilastres cannelés (en raison du décor de lignes verticales). Ces pilastres, comme des colonnes, reposent sur une base (cachée par la balustrade du balcon) et sont surmontés de chapiteaux. Les clefs des fenêtres sont ornées de masques, et peuvent donc être appelées ici mascarons. La corniche sous le toit est supportée par des modillons, enfin, ici, je pense qu’ils ont une fonction plus décorative que réellement fonctionnelle. J’espère avoir répondu à quelques questions…

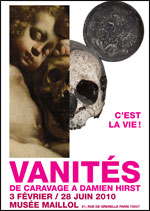

Les fenêtres du deuxième étage sont encadrées de pilastres, on pourrait même dire de pilastres cannelés (en raison du décor de lignes verticales). Ces pilastres, comme des colonnes, reposent sur une base (cachée par la balustrade du balcon) et sont surmontés de chapiteaux. Les clefs des fenêtres sont ornées de masques, et peuvent donc être appelées ici mascarons. La corniche sous le toit est supportée par des modillons, enfin, ici, je pense qu’ils ont une fonction plus décorative que réellement fonctionnelle. J’espère avoir répondu à quelques questions… Vous avez jusqu’au 28 juin 2010 pour voir l’exposition C’est la vie, vanités de Caravage à Damien Hirst, au

Vous avez jusqu’au 28 juin 2010 pour voir l’exposition C’est la vie, vanités de Caravage à Damien Hirst, au