La construction d’un nouvel hôtel de ville à Niort est évoquée à partir de 1892 par le maire, Martin Bastard. C’est l’architecte Georges Lasseron, qui venait de construire le lycée de jeunes filles Jean Macé qui est choisi avec un bâtiment de style renaissance. La première pierre est posée en 1897 par le président de la République Félix Faure et le bâtiment inauguré en 1901… Entre temps, l’équipe municipale avait changé : le monument commémorant cet événement, au premier palier du grand escalier à l’intérieur, comporte les noms des membres des deux équipes municipales… Beaucoup l’ont comparé à l’hôtel de ville de Paris (reconstruit de 1874 à 1882, le précédent avait été détruit par la commune de Paris), mais il répond surtout à une forme d’hôtels de ville très à la mode vingt à trente ans avant Niort, pas la peine d’aller à Paris, il suffit de voir ceux de Poitiers, construit entre 1869 et 1875 par Antoine Gaëtan Guérinot ou de Saint-Jean-d’Angély, construit entre 1882 et 1884 par Charles François Bunel.

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne.

La façade n’a guère changé depuis la prise de vue pour cette carte postale ancienne.

Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des halles.

Après de longs débats sur son implantation, il a été construit dans l’axe de la rue Thiers (légèrement montante…) et son campanile central devait cacher le clocher de l’église Notre-Dame… pas tout à fait réussi si on se place dans l’axe de la rue en partant des halles.

Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les tigres chimères.

Un peu mieux si on se décale un peu… Au passage, vous pouvez voir un campanile en plomb qui ressemble beaucoup à celui de Poitiers, mais sans les tigres chimères.

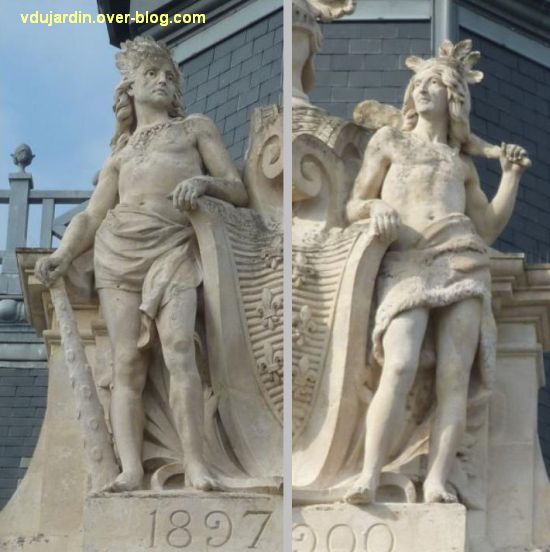

Georges Lasseron a dessiné tout le décor sculpté. Sur le fronton central se trouve le blason compliqué de la ville. En termes héraldiques et savants, il se lit ainsi : « D’azur semé de fleurs de lis d’or, à la tour d’argent sommée d’une autre tour du même, brochant sur le tout, crénelée, maçonnée et ajourée de sable, posée sur une rivière aussi d’argent, mouvant de la pointe ». En gros, un fond de fleurs de lys, une tour rappelant le donjon au milieu, et des vaguelettes en-dessous pour montrer la Sèvre qui coule au pied du donjon. Le blason est surmonté d’un heaume (casque de chevalier), le maire et les échevins avaient droit à la noblesse héréditaire. Enfin, il est encadré de deux sauvages, souvenir dit-on des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle.

Georges Lasseron a dessiné tout le décor sculpté. Sur le fronton central se trouve le blason compliqué de la ville. En termes héraldiques et savants, il se lit ainsi : « D’azur semé de fleurs de lis d’or, à la tour d’argent sommée d’une autre tour du même, brochant sur le tout, crénelée, maçonnée et ajourée de sable, posée sur une rivière aussi d’argent, mouvant de la pointe ». En gros, un fond de fleurs de lys, une tour rappelant le donjon au milieu, et des vaguelettes en-dessous pour montrer la Sèvre qui coule au pied du donjon. Le blason est surmonté d’un heaume (casque de chevalier), le maire et les échevins avaient droit à la noblesse héréditaire. Enfin, il est encadré de deux sauvages, souvenir dit-on des fêtes costumées données par le duc de Berry à la fin du 14e siècle.

Voici un détail de ces deux sauvages.

Voici un détail de ces deux sauvages.

Entre les fenêtres, des panneaux sculptés. J’ai fait un petit montage, d’abord à gauche de la porte centrale. Mes photographies datent du 13 juillet, les drapeaux pour la fête nationale étaient déjà de sortie…

L’industrie est représentée par des cloches, de la céramique (assiette et pichet), une scie, un fronton de bâtiment, des engrenages, des poutres métalliques et une enclume. Le commerce, suspendu à une tête de bouc, est représentée avec un bateau à voile (avec un singe sur la cargaison), un caducée. Curieusement, pas de train, alors qu’ils sont arrivés depuis longtemps à Niort en entraînant la fermeture du port et son ravitaillement par des gabarres. Les beaux-arts sont représentés par la musique (partition, violon, lyre), la sculpture (chapiteau, médaillon, vase) et la peinture (palettes et pinceaux).

Les sciences sont dominées par le ballon au centre, un livre d’astronomie ouvert, une longue vue, des foudres (symboles de l’électricité), des choses genre deux ventouses ou deux électrodes, un moule à objets allongés (balles?), un genre de boussole avec la série de lettres XYZABCDEFG, un sextant, un thermomètre. L’agriculture est symbolisée par les récoltes (blé, fruits variés dont du raisin), des instruments (fourche, pelle, panier à vanner, panier à récolte, sécateur, fléau). Pour l’instruction, on trouve des livres, un cahier avec des figures de géométrie, une tablette avec le début de l’alphabet, un profil de Marianne, une couronne végétale, une mappe-monde, une règle, un parchemin avec un dessin.

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville…

Voici quelques autres vues de l’hôtel de ville…

A côté se trouvent les services de la ville dans des bâtiments neufs réalisés par les architectes Jean-François Milou (auteur aussi du musée des tumulus de Bougon et de nombreuses réhabilitation à Niort) et Hervé Beaudouin (qui avait participé avec son frère à la médiathèque de Poitiers).

Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet).

Juste à côté, en 1936, est construit un ensemble avec le musée Arthur Thaire, la bibliothèque et une école (aujourd’hui école Michelet).

Pour en savoir plus :

– Hôtels de ville de Poitou-Charentes, de Charlotte Pon-Willemsen et Geneviève Renaud-Romieux, Collection Itinéraires du patrimoine, n° 208, édition et diffusion C.P.P.P.C. (Connaissance et Promotion du Patrimoine en Poitou-Charentes), 1999, ISBN : 2-905764-19-8.

– Georges Lasseron 1844-1932, Un architecte au service de la Ville, par Daniel Courant, éditions du musée de Niort 1998, 109 pages, ISBN 2-911017-09-9.

Les bâtiments de Georges Lasseron à Niort (j’en parlerai ici prochainement). La plupart portent en façade sa signature et la date de construction…

- 1891 : l’école de dessin, dit pavillon Grapelli, aujourd’hui pôle régional des métiers d’art

- 1891 : les escaliers monumentaux de la place de la Brèche,

- 1892 : l’immeuble de la caisse d’épargne

- v. 1895 : un hôtel particulier dans la rue Yvers

- 1896-1897: le lycée de jeunes filles Jean Macé (aujourd’hui musée d’Agesci)

- 1897-1901 : l’hôtel de ville

- 1906 : le magasin A la ménagère

- 1908 : le Grand café

- 1913 : bains-douches dans la rue basse

- 1884 à 1905 : les bâtiments de l’octroi

- 1882 à 1910 : les écoles maternelles et primaires

- et à la Mothe-Saint-Héray, la maison des Rosières

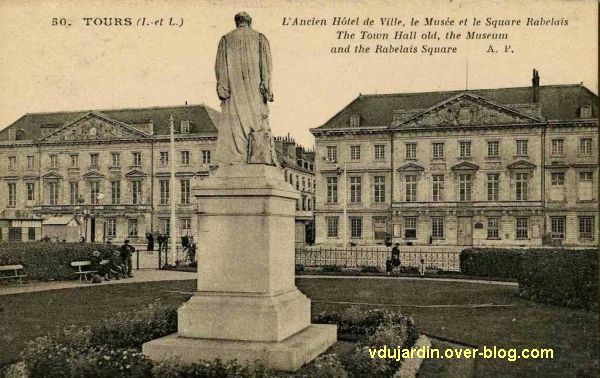

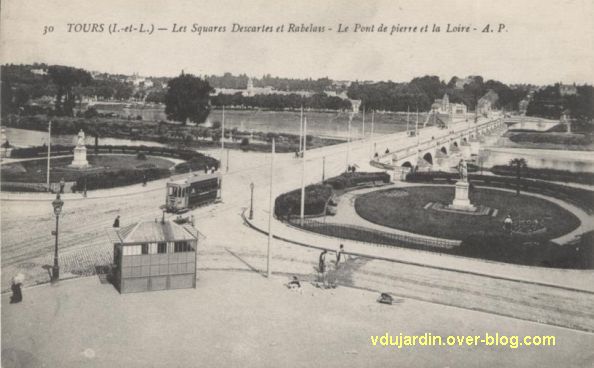

Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883.

Quand on venait de franchir la Loire à Tours par le pont de pierre se trouvaient juste en face à gauche le musée d’art et d’histoire et à droite l’hôtel de ville, séparés par la rue royale devenue rue nationale en 1883. Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904

Après le transfert de l’hôtel de ville en 1904  Les deux statues, que l’on voit ici dans la perspective du pont, ont aussi été déplacées mais sont toujours à proximité, je vous les montrerai bientôt… en détail!

Les deux statues, que l’on voit ici dans la perspective du pont, ont aussi été déplacées mais sont toujours à proximité, je vous les montrerai bientôt… en détail!

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans

Impossible de trouver s’il est aussi l’auteur des angelots ou putti, mais je ne pense pas… Je n’ai cependant pas trouvé la réponse dans  La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier.

La belle exposition du musée montre entre autres les différents plans qui ont été établis lors de cette longue construction (1867-1875) et un ensemble très intéressant autour des œuvres de Pierre Puvis de Chavannes pour l’escalier. Si vous voulez revoir l’ancien

Si vous voulez revoir l’ancien  De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville

De même que pour revoir la façade complète de l’hôtel de ville  Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas…

Encore une photographie, désolée, c’est un peu déformé, j’ai pris les vues depuis le bas… … Une autre…

… Une autre… … et la dernière.

… et la dernière. Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :

Je termine par une vue prise hier de la place d’armes, devant l’hôtel de ville, la mise en place du dallage avance… Des sépultures médiévales ont été trouvées et sont en cours de fouille dans des conditions un peu limité : le chantier n’a pas une vraie opération d’archéologie préventive, c’est-à-dire avant les travaux, mais un suivi du chantier au jour le jour, ce qui n’est pas tout à fait pareil… et la fouille de sépultures médiévales n’a vraiment un sens que si l’on fouille tout le cimetière, pour répondre aux questions sur le recrutement – l’origine des défunts – du cimetière, l’étude des pathologies, etc. Vous pouvez revoir l’historique de ces travaux au fil des articles :  L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’

Les deux ailes en fait sont strictement symétriques et composées de la même manière. Je vous invite donc à relire l’ …et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas…

…et du fronton. En revanche, les allégories qui surmontent les rampants du fronton sont différentes (l’éducation et la vigilance) et dues à un autre sculpteur, Alphonse Amédée Cordonnier (il a porté la date, 1900, et sa signature, AM Cordonnier, sur la statue de la vigilance), mais impossible de la trouver depuis le bas… À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou.

À gauche, la vigilance est représentée sous les traits d’une femme a un aspect guerrier. Elle entoure de sa main et de son avant-bras gauche un casque et soutient de sa main droite une épée dont la pointe est derrière son cou. À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées.

À droite, l’éducation, une femme elle aussi, tient un livre ouvert sur ses jambes légèrement pliées. L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes).

Au premier étage ou étage noble, construit en pierre de taille, une grande fenêtre en plein cintre est encadrée de deux niches (sans statue) entourées de colonnes ioniques, avec un petit balcon soutenu par des corbeaux ornés (volutes et culs-de-lampes). La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées.

La grande baie est surmontée d’une tête de lion encadrée de guirlandes végétales et de deux cornes d’abondance (d’où s’échappent des fruits). Ces motifs interrompent le fronton triangulaire qui surmonte l’étage. Au centre du fronton se trouve une grande coquille. Au-dessus des rampants du fronton (les rampants sont les bords penchés du triangle qui forme le fronton) ont pris place des figures allégoriques représentées à l’Antique, aux trois quarts couchées. Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les

Ces deux sculptures, symbolisant la force et le courage sont dues au sculpteur Jean Hugues, qui a daté (1900) et signé (C. Hugues) la statue du courage (il avait réalisé peu avant, en 1898, les  À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force.

À gauche, la force est représentée sous les traits d’une femme qui a le coude gauche en appui sur une tête de lion et maintient contre ses jambes, de la main droite, une massue, tous deux symboles de force. À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence.

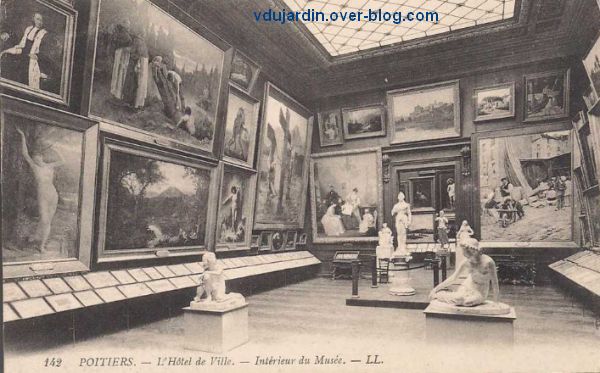

À droite, le courage a pris les traits d’un homme à la tête ceinte d’une couronne de chêne. Il porte autour du cou une chaîne avec médaillon qui semble (j’avais oublié mes jumelles…) représenter une tête (peut-être Méduse, dont le regard est sensé pétrifié les ennemis ?). Son avant-bras droit est en appui sur un livre (symbole probable de la loi), alors qu’il tient de la main gauche un drapeau, symbole républicain par excellence. Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues

Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues  Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage…

Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage… Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face…

Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face… … et de dos.

… et de dos. Mais c’est bien sûr le dragon de la

Mais c’est bien sûr le dragon de la  En voici une autre vue…

En voici une autre vue… L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après

L’hôtel de ville de Tours a un si riche décor que je vous ai préparé plusieurs articles sur le sujet. Après  L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à

L’horloge est surmontée d’un masque symbolisant le temps, entouré de rinceaux dans lesquels sont entrelacés les chiffres RF (bon, je sais, ce sont des lettres, mais comme elles sont symboliques, en héraldique, on parle de chiffres…) pour République Française. Le décor général, à l’exclusion des statues, est dû à  Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le

Les deux cariatides qui entourent l’horloge, au centre du bâtiment, en haut, sont dues au sculpteur Émile Joseph Nestor Carlier et datées de 1901 d’après le  … mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche).

… mais ce que l’on lit clairement sur le socle (enfin, pour être plus précise, sur la terrasse, la pierre entre le socle et les pieds de la statue), c’est » 1900 J.(H.) CARLIER » sur celle de droite (et l’inverse, nom puis date sur celle de gauche). Cette horloge est encadrée de

Cette horloge est encadrée de  Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les

Le Cher, à droite, est représenté sous les traits d’un homme barbu allongé sur des roseaux. Rappelons encore que Injalbert avait réalisé, peu avant, en 1898, les  La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo.

La signature du sculpteur A. Injalbert y est clairement visible… avec des jumelles ou un zoom d’appareil photo. Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers

Je vous ai déjà montré de loin l’hôtel de ville de Poitiers  Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir

Je commence par le milieu de la façade… Je passe sur le campanile, ses tigres-chimères (de l’artiste animalier Auguste Cain) et ses angelots en plomb (oui, bien lourds au sommet d’un édifice), tout juste restaurés, mais il me faudra aller faire de meilleures photographies avec un pied… (à voir  Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de

Je vais aujourd’hui vous faire découvrir les deux allégories qui encadrent la monumentale horloge… Et oui, les allégories furent très à la mode dans la seconde moitié du 19e siècle, je vous ai déjà montré celles de  Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du

Dépôts de l’Etat (elles figurent dans le catalogue du  Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face…

Revenons à Poitiers. Les deux allégories, l’agriculture et la science, sont vêtues d’une longue robe drapée à l’Antique. À gauche de l’horloge, vous trouvez l’agriculture que je vous montre de face… … son profil droit…

… son profil droit… … et son profil gauche.

… et son profil gauche. Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras…

Approchons un peu plus. Dans le creux du bras droit, elle porte une gerbe de blé. L’agriculture est assise sur une brouette, dont on voit ici les bras… … et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe.

… et de l’autre côté, un axe avec une cheville et une roue crantée. Dans la main gauche, elle tient une faucille ou une serpe. Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon.

Un petit détail de sa coiffure, avec une couronne de blé, des nattes regroupées vers l’arrière de la tête en chignon. Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition

Contournons l’horloge. De ce côté se trouve la science (souvent présentée comme l’industrie, par opposition à l’agriculture, mais le plâtre préparatoire présenté à l’exposition  De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne.

De plus près, ses attributs, une tablette dans la main gauche, un globe posé sur un livre à ses pieds. Remarquez au passage que son pied gauche, nu, est légèrement avancé. La barre métallique, que vous voyez aussi de l’autre côté, porte l’éclairage nocturne. À l’occasion de mon

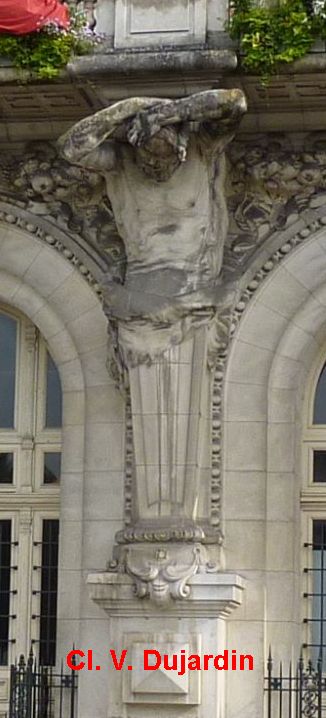

À l’occasion de mon  L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par

L’imposant balcon du premier étage est soutenu au rez-de-chaussée par  Voici le premier à gauche…

Voici le premier à gauche… … le suivant…

… le suivant… … le troisième…

… le troisième… … et celui le plus à droite.

… et celui le plus à droite. Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète

Chacun de ces atlantes porte la signature L. Sicard sur le support sous le buste, à gauche pour les deux les plus à gauche et à droite pour les deux plus à droite.Je vous reparlerai de cet artiste pour le buste du poète  Après quelques semaines passées

Après quelques semaines passées  En tout cas, il n’y a pas photo par rapport à

En tout cas, il n’y a pas photo par rapport à  …ainsi qu’un détail de la tête sur la clef de l’arc de la porte d’entrée et qui est une allégorie de la ville de Poitiers…

…ainsi qu’un détail de la tête sur la clef de l’arc de la porte d’entrée et qui est une allégorie de la ville de Poitiers…