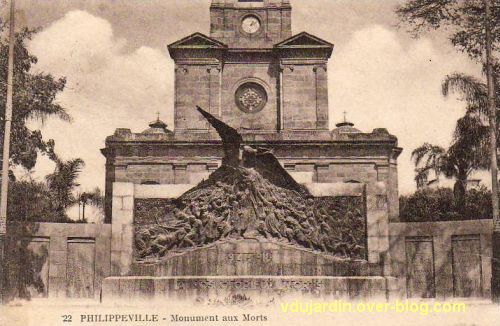

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969 à Toulouse, ville avec laquelle elle était jumelée, à l’initiative de Pierre Baudis, le maire de l’époque et son adjoint aux anciens Combattants Pierre Maubec. Cette carte postale ancienne montre son emplacement initial. Le socle est resté sur place, seul le bronze a été démonté et transporté.

Le monument aux morts de la guerre 1914-1918, inauguré en 1926 à Philippeville, aujourd’hui Skikda en Algérie, transféré en 1969 à Toulouse, ville avec laquelle elle était jumelée, à l’initiative de Pierre Baudis, le maire de l’époque et son adjoint aux anciens Combattants Pierre Maubec. Cette carte postale ancienne montre son emplacement initial. Le socle est resté sur place, seul le bronze a été démonté et transporté.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Il a été déplacé donc dans le cimetière de Salonique à Toulouse : il faut remonter la côte après le cimetière de Terre-Cabade, traverser le petit chemin, entrer dans le cimetière de Salonique et longer le mur de l’autre côté du chemin, vous ne pouvez pas le rater.Il fait face, au bout de l’allée, au monument des Toulousains morts pour la France, dont je vous reparlerai.

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur Camille Alaphilippe pour les mystères douloureux dans le parc Mirabeau et la messe miraculeuse de saint Martin dans la basilique Saint-Martin à Tours ou encore le Premier miroir dans le jardin des plantes de Nantes. Il a réalisé tout un ensemble de monuments aux morts de 1914-1918 après s’être installé en Algérie dans les années 1920, au moins ceux de Aïn Témouchent, Batna, Béjaïa (ancienne Bougie), Bordj Bou Arréridj, Bordj el kiffan,Guelma, Mostaganem, Saïda, Tebessa, Tipaza…

Le bronze de grandes dimensions (plus de 8m de long sur 3 de large) est signé et daté « C. Alaphilippe / 1922 », soit quatre ans avant la date de l’inauguration du monument. Je vous ai déjà parlé du sculpteur Camille Alaphilippe pour les mystères douloureux dans le parc Mirabeau et la messe miraculeuse de saint Martin dans la basilique Saint-Martin à Tours ou encore le Premier miroir dans le jardin des plantes de Nantes. Il a réalisé tout un ensemble de monuments aux morts de 1914-1918 après s’être installé en Algérie dans les années 1920, au moins ceux de Aïn Témouchent, Batna, Béjaïa (ancienne Bougie), Bordj Bou Arréridj, Bordj el kiffan,Guelma, Mostaganem, Saïda, Tebessa, Tipaza…

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

Le centre du monument est dominé par une grande Victoire ailée, les seins dénudés, le bas du corps drapé dans un grand tissu, bras largement ouverts, vers laquelle semblent se hisser deux groupes de soldats disposés de part et d’autre.

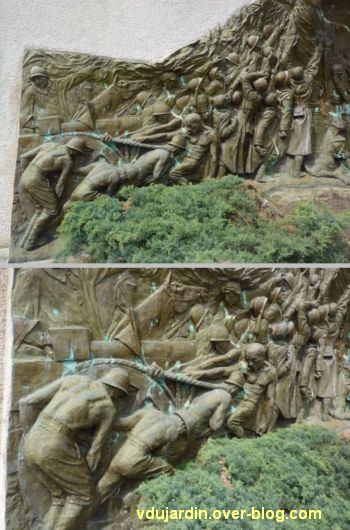

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

Sur la partie gauche du monument, un groupe de soldats (souvent torse nu) et de chevaux tractent du matériel.

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

A gauche (photo du haut), des chevaux peinent à tirer une lourde pièce d’artillerie. A droite (photo du bas), des soldats des « troupes indigènes » (celles si mal récompensées par la France, qui ont donné leurs vies mais jamais reçu les mêmes compensations que les soldats de métropole) se tiennent près d’un autre groupe de chevaux.

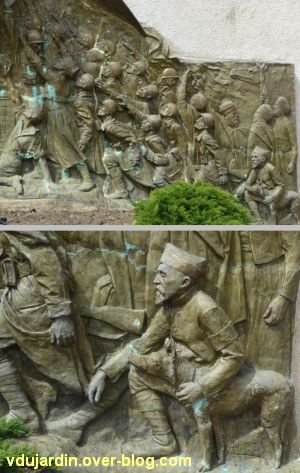

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Tous les détails sont très soignés, ici la partie droite du monument. En bas, on peut voir ce soldat avec un brassard de la croix rouge qui caresse son chien…

Les deux groupes de soldats, à droite et à gauche de la Victoire, cherchent à atteindre la grande Victoire centrale… La position de leurs corps et de leurs bras accentuent l’impression de pyramide qui s’élève vers la Victoire.

Ces deux détails de la zone centrale montrent les soldats qui s’agrippent ou cherchent à atteindre la Victoire, mais aussi le mauvais état des soudures réalisées lors de la reconstruction du monument, qui aurait bien besoin d’une restauration ou au moins d’une stabilisation avant qu’il ne soit encore plus endommagé. Sur le détail, on voit aussi le soldat blessé au centre, avec sa chemise à moitié déchirée…

Cette dernière image vous montre la force de la sculpture de Camille Alaphilippe, regardez notamment les cheveux et les mains de la Victoire…

Pour en savoir plus:

Monuments en exil, de Alain Amato, éd. de l’Atlanthrope, Paris, 1979, p. 211.

Les monuments aux morts de Toulouse dont j’ai déjà parlé ou dont je parlerai prochainement:

– le monument aux morts de Haute-Garonne (inauguré en 1928) : vue générale de l’œuvre de l’architecte Jaussely, les reliefs de André Abbal, de Henri Raphaël Moncassin, et ceux de Camille Raynaud

– le monument aux morts de Toulouse en 1914-1918 dans le cimetière de Salonique

– le monument aux morts de Indochinois, au dos du précédent, dans le cimetière de Salonique

– le monument aux morts de Skikda (Philippeville) dans le cimetière de Salonique

– le monument aux sportifs morts (Héraklès archer d’Antoine Bourdelle)

– le monument aux morts des quartiers Bayard-Matabiau-Concorde-Chalets, non loin de la gare

– le monument aux morts des quartiers Colone, Arago, Juncasse, Marengo, près de l’observatoire

– le monument aux morts du quartier Saint-Michel, allées Jules Guesde, non loin du muséum

– et pour la guerre de 1870, le monument du Souvenir français dans le cimetière de Terre-Cabade

Un article qui entre dans le cadre du défi sur le monde arabe organisé par Schlabaya.

Un article qui entre dans le cadre du défi sur le monde arabe organisé par Schlabaya.

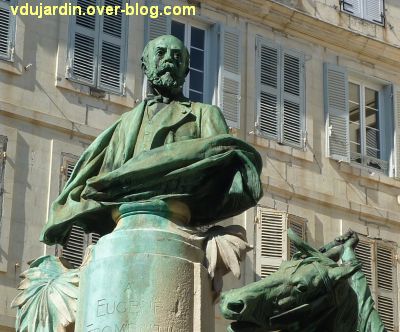

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze.

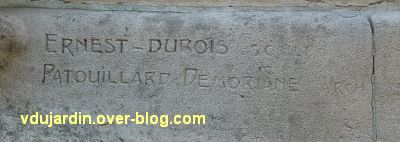

Ce monument se compose d’une colonne en calcaire au sommet de laquelle se trouve un buste en bronze représentant le peintre Eugène Fromentin (La Rochelle, 1820 – Saint-Maurice, 1876), à côté, un cheval dressé et ruant avec son cavalier sur le dos, et une pile de livres, le tout aussi en bronze. Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à

Le tout est signé » Ernest-Dubois Scult / Patouillard Demoriane Arch « . Ernest [Henri] Dubois (Dieppe, 1863 – Paris, 1930) est aussi l’auteur, à La Rochelle, du monument à  Le sujet est identifié sur le haut socle.

Le sujet est identifié sur le haut socle. Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin…

Voici Eugène Fromentin, un peu à contre-jour le matin… C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi…

C’est mieux sur cette vue prise en fin d’après-midi… … avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve!

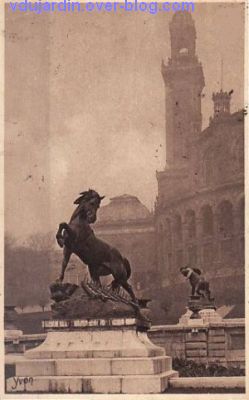

… avec un détail de son visage barbu et moustachu…. et un peu chauve! Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de

Voici maintenant le monument de dos. Que fait ce cheval ruant sur ce monument? Sans doute est-ce le symbole du peintre, réputé pour avoir peint des chevaux dans toutes les positions (je vous ai sélectionné la notice de  Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé…

Le cavalier est représenté avec un costume d’Afrique-du-Nord, Fromentin était aussi très tourné vers l’orientalisme et le Sahara (ça me rappelle le sujet du concours de conservateur quand je l’ai passé en 1991, sur l’exotisme dans l’art européen… mais j’avais choisi le sujet d’histoire et pas celui d’histoire de l’art). Le cheval et son cavalier semblent en pleine fantasia, mais le fusil est aujourd’hui cassé… On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors.

On le voit mieux ainsi. Remarquez au passage les étriers plats du cavalier, la lanière de l’attache ventrale de ma selle et le mors. Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban.

Et de face, le cheval ruant… et le visage très expressif du cavalier, la tête recouverte de son turban. Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain…

Et pour terminer, la pile de livres surmontée de lauriers rappelle qu’Eugène Fromentin fut aussi un écrivain… … la même vue de face.

… la même vue de face. Je vous ai montré l’autre jour

Je vous ai montré l’autre jour  Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay…

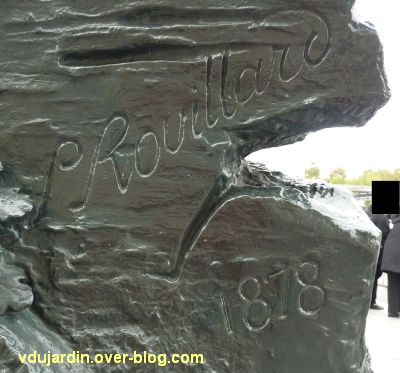

Le voici maintenant en octobre 2010 devant le musée d’Orsay… Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la

Il est signé « P. Rouillard / 1878 « . Pierre Rouillard, je vous en ai déjà parlé pour la  Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la

Il porte également la marque du fondeur « A[ntoine] Durenne Paris », dont je vous ai déjà abondamment parlé (notamment à Poitiers, mais pas seulement, pour la  Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

Ce cheval est plein de fougue pour tenter de franchir une herse à grandes dents hérissées…

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse?

l’appui de son sabot arrière gauche est très précaire… Arrivera-t-il à franchir la herse? Claudine/Cloeti

Claudine/Cloeti Deux anniversaires aujourd’hui… D’abord

Deux anniversaires aujourd’hui… D’abord  Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste):

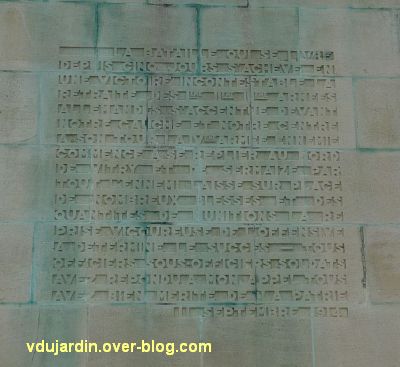

Je vous ai déjà montré un certain nombre d’œuvres de cet artiste, ultra-catholique et membre d’une ligue peu recommandable, à revoir dans les articles suivants (aussi pour des précisions sur l’artiste): Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription…

Le maréchal Joffre, vainqueur de la bataille de la Marne en septembre 1914, ainsi qu’il est rapporté sur l’inscription… …vous accueille à cheval, sur un haut socle.

…vous accueille à cheval, sur un haut socle. Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »…

Le bronze porte les signatures du sculpteur « M[axime] REAL DEL SARTE »… … et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ».

… et du fondeur « Alexis Rudier / fondeur Paris ». Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée.

Allez, on tourne, voici l’autre face… Le cheval marche au pas, la patte avant gauche levée. Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau…

Un détail du maréchal Joffre, coiffé de son képi et portant un lourd manteau… Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal.

Sur l’image précédente, on voyait bien les éperons, voici maintenant un détail des pièces d’harnachement du cheval et de l’épée au côté gauche du maréchal. Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

Une dernière petite vue, de dos (il cache la vue sur la tour Eiffel!).

J’ai emprunté ce livre à la

J’ai emprunté ce livre à la  Après la

Après la  Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles.

Sur le petit relief à gauche (face principale), les soldats sont embourbés à Arras. Ils ont dû faire appel à un cheval de trait pour tirer un canon posé sur un char à chenilles. Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun.

Sur le petit relief à droite (face principale), le sculpteur a choisi des hommes en action, au combat ou au transport des armes pour représenter la bataille de Verdun. Après la

Après la  Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement.

Sur la face postérieure, à gauche, la bataille de Flandre. Un cycliste ouvre la marche sur la gauche, suivi de soldats qui courbent le dos sous le poids de leur équipement. Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine.

Toujours sur la face postérieure mais à droite, la bataille de la Somme dans une grande confusion de chevaux et d’hommes qui semblent à la peine. La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie.

La frise du côté gauche est consacrée à la bataille de la Marne. Un canon est tiré par quatre chevaux alors que des cavaliers ouvrent la voie. Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus.

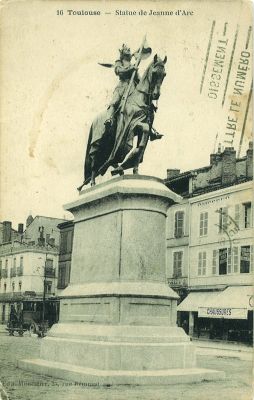

Sur le cartouche au-dessus de l’inscription du côté gauche, un aviateur, casque et lunettes sur la tête, contraste avec les chevaux situé juste au-dessus. Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV.

Aujourd’hui, je vous propose un petit tour à Toulouse, place Jeanne-d’Arc (qui s’appelait place Matabiau jusqu’en 1942). Une statue équestre de Jeanne d’Arc y a été mise en place en 1922, l’année où Jeanne est devenue patronne secondaire de la France (par le pape Pie XI, la patronne principale étant Notre-Dame de l’Assomption), elle avait été béatifiée en 1909 avant d’être canonisée (et donc de devenir une sainte au sens de l’Église catholique) en 1920 par Benoit XV. Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la

Revenons à la Jeanne d’Arc de Toulouse, presque aussi patriotique que la  Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922.

Encore une autre vue, une sculpture, il faut en faire le tour, j’aurais dû y revenir à différentes heures pour avoir un meilleur éclairage… De quand date l’original, je ne sais pas exactement, vers 1900 sans doute. Dans le catalogue des œuvres d’Antonin Mercié, j’ai trouvé Jeanne d’Arc relevant l’épée de la France, plâtre réalisé en 1902, mais je ne sais pas si c’est exactement ce modèle qui a été fondu à Toulouse en 1922. Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place.

Je vous ai trouvé cette carte postale écrite en 1924, peu de temps après sa mise en place. Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval…

Encore un petit détail de Jeanne et de la tête du cheval… … et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.

… et de l’autre côté, regardez l’étrier et l’épée… Le bronze, coulé à partir d’un modèle en plâtre ou en argile moulé dans de la cire, permet une grande finesse de sculpture.