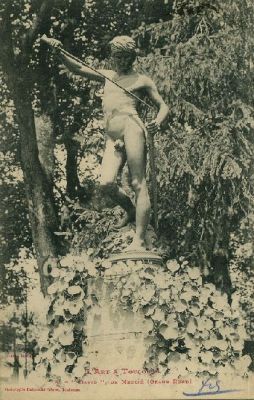

À Toulouse, en plus de Jeanne d’Arc et de Gloria Victis (en plus de ce dont je vous ai parlé, il y a aussi ce tirage à Châlons-en-Champagne) , vous pouvez découvrir cette très célèbre œuvre de Marius Jean Antonin dit Antonin Mercié (Toulouse 1845- Paris 1916), grand prix de Rome en 1868 avec Thésée vainqueur du Minotaure, vous pouvez découvrir David vainqueur de Goliath, créé en 1870 à Rome et présenté au salon des artistes français de 1872 sous le n° 1786 (page 277 du catalogue, attention il est précédé d’une présentation des artistes en pagination romaine, Mercié se trouvant page LXXIII). Il reçut pour ce David une médaille de première classe et présenta aussi un buste de Dalila en bronze sous le n° 1787. Le modèle original en plâtre est actuellement conservé au musée des Augustins à Toulouse, où l’État l’a déposé en 1874 (vous pouvez aussi découvrir une photographie du plâtre présenté au salon de 1874). À côté de lui, vous découvrirez un tirage en bronze de presque 2 m de haut. Si vous habitez ou passez à Paris, vous pouvez en découvrir un autre tirage au musée d’Orsay. Il y en a également beaucoup d’autres tirages dans toute la France, cette œuvre ayant été présentée comme la promesse de la future victoire de la France (David) sur l’ennemi prussien (Goliath), notamment lors de l’exposition universelle du Luxembourg en 1878. Mais si vous voulez (re)découvrir l’histoire de David et de Goliath, il y a un petit résumé sur dans le dossier pédagogique de l’œuvre au musée des Augustins (ah quelle époque sanglante… Qui plaignez vous le plus, Goliath ou saint Jean-Baptiste, dont la tête fut tranchée sur ordre d’Hérode après la danse de Salomé ?). Ce groupe sculpté de David vainqueur de Goliath a été vendu sur catalogue en six formats différents par le fondeur Barbedienne.

À Toulouse, en plus de Jeanne d’Arc et de Gloria Victis (en plus de ce dont je vous ai parlé, il y a aussi ce tirage à Châlons-en-Champagne) , vous pouvez découvrir cette très célèbre œuvre de Marius Jean Antonin dit Antonin Mercié (Toulouse 1845- Paris 1916), grand prix de Rome en 1868 avec Thésée vainqueur du Minotaure, vous pouvez découvrir David vainqueur de Goliath, créé en 1870 à Rome et présenté au salon des artistes français de 1872 sous le n° 1786 (page 277 du catalogue, attention il est précédé d’une présentation des artistes en pagination romaine, Mercié se trouvant page LXXIII). Il reçut pour ce David une médaille de première classe et présenta aussi un buste de Dalila en bronze sous le n° 1787. Le modèle original en plâtre est actuellement conservé au musée des Augustins à Toulouse, où l’État l’a déposé en 1874 (vous pouvez aussi découvrir une photographie du plâtre présenté au salon de 1874). À côté de lui, vous découvrirez un tirage en bronze de presque 2 m de haut. Si vous habitez ou passez à Paris, vous pouvez en découvrir un autre tirage au musée d’Orsay. Il y en a également beaucoup d’autres tirages dans toute la France, cette œuvre ayant été présentée comme la promesse de la future victoire de la France (David) sur l’ennemi prussien (Goliath), notamment lors de l’exposition universelle du Luxembourg en 1878. Mais si vous voulez (re)découvrir l’histoire de David et de Goliath, il y a un petit résumé sur dans le dossier pédagogique de l’œuvre au musée des Augustins (ah quelle époque sanglante… Qui plaignez vous le plus, Goliath ou saint Jean-Baptiste, dont la tête fut tranchée sur ordre d’Hérode après la danse de Salomé ?). Ce groupe sculpté de David vainqueur de Goliath a été vendu sur catalogue en six formats différents par le fondeur Barbedienne.

David est représenté comme un jeune homme nu, debout, posant le pied droit sur la tête de Goliath qu’il a vaincu. Il tient une épée dans la main droite, qu’il remet dans son fourreau tenu de la main gauche. Il est gracile, élégant, tête nue, avec un léger déhanchement.

Sur l’exemplaire présenté actuellement au Grand-Rond (une copie), cette épée est fracturée et le bras gauche cassé.

Sur l’exemplaire présenté actuellement au Grand-Rond (une copie), cette épée est fracturée et le bras gauche cassé.

Voici de plus près la tête disproportionnée de Goliath…

Voici de plus près la tête disproportionnée de Goliath…

… et un détail du socle.

… et un détail du socle.

Pour information, suite à de nombreux actes de vandalisme, la ville de Toulouse a remplacé la plupart de ses statues dans les lieux publics par des copies, et mis à l’abri les originaux…

Les autres articles sur le Grand-Rond : le jardin et le kiosque (avec cartes postales anciennes) ; la chienne et la louve de Rouillard, le monument à Clémence Izaure ou les gloires de Toulouse (détruit).

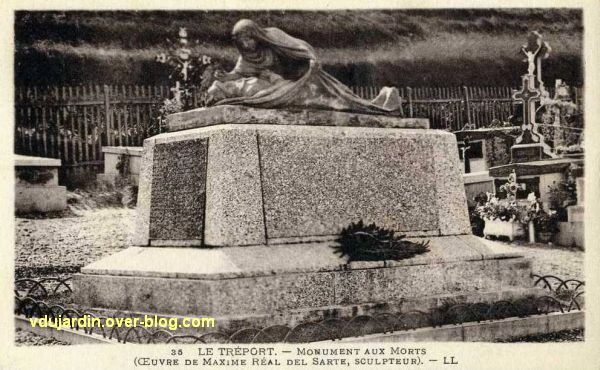

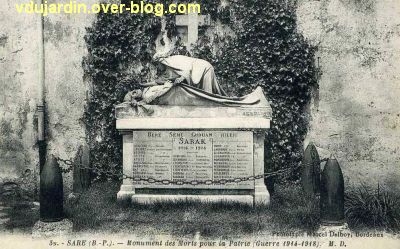

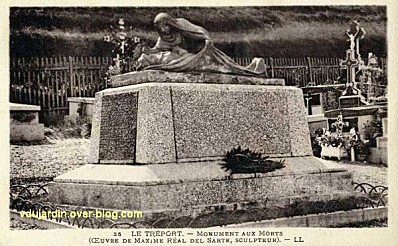

Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

Selon Annette Becker (Les Monuments aux Morts – Mémoire de la Grande Guerre, collection Art et Patrimoine, éditions Errance, 1991, notamment pages 24-29), Maxime Réal del Sarte a dressé 38 monuments aux morts et 16 monuments commémorant des faits d’arme, ainsi qu’une quarantaine de Jeanne-d’Arc. Je vous ai déjà montré les monuments de

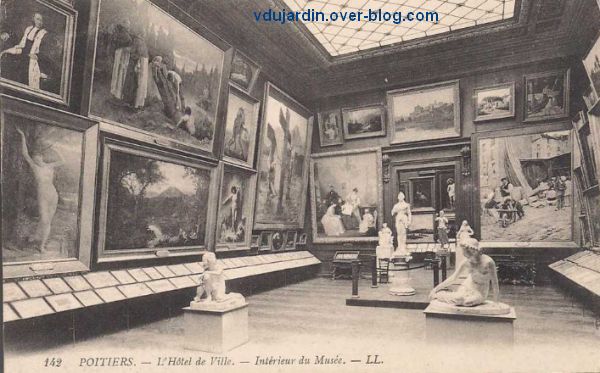

Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues

Avant la construction du musée Sainte-Croix (dont je vous ai montré de brèves vues  Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage…

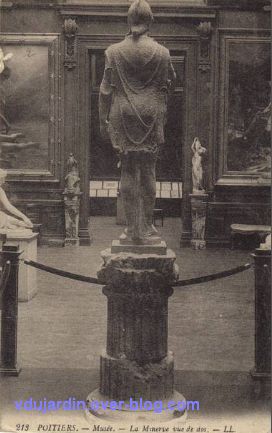

Sur les deux premières, vous pouvez voir l’aspect bien serré de l’accrochage… Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face…

Une œuvre est particulièrement mise en valeur, une statue de Minerve photographiée de face… … et de dos.

… et de dos. Mais c’est bien sûr le dragon de la

Mais c’est bien sûr le dragon de la  En voici une autre vue…

En voici une autre vue… Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le

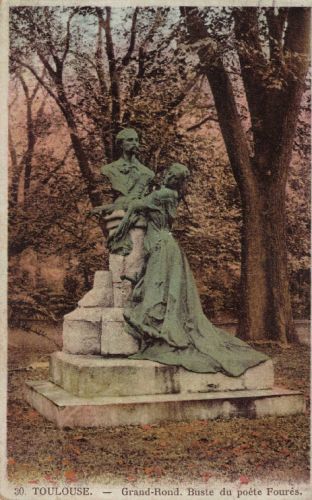

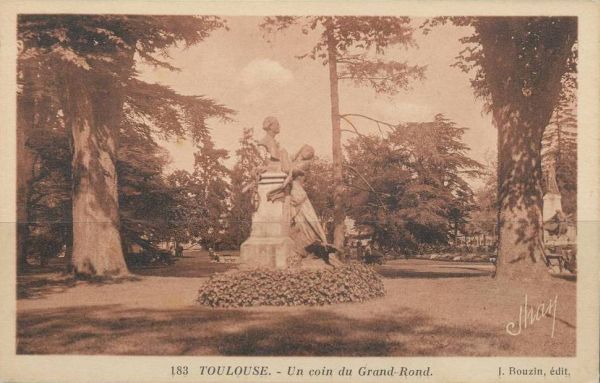

Aujourd’hui, je vous présente une autre œuvre de Paul Ducuing (1867-1949) qui se trouvait aussi dans le Grand-Rond à Toulouse (revoir ici le  Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la

Le monument avait été réalisé par Paul Ducuing en 1898. L’original aurait été réalisé en terre cuite. Cette vue colorisée vous montre bien le buste du poète Auguste Fourès, placé sur un piédestal, devant lequel se tient une femme, représentation allégorique de la poésie romane rajeunie. Auguste Fourès est en effet l’un des rénovateurs de la langue d’oc présentée comme la langue des troubadours. Il participa activement à la restauration des jeux Floraux de Toulouse, dont je vous ai parlé à propos de la  De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller

De profil, vous voyez mieux que la figure de l’allégorie prend finalement plus de place que le buste qu’elle est censée honorer. Mais qui fut Auguste Fourès ? Le père du cassoulet de Castelnaudary (Aude) par ce texte de 1911 qui retranscrirait un texte du milieu du 19e siècle ? Je vous invite plutôt à aller  Pour agrémenter mes articles sur Tours, j’ai enrichi ma collection de cartes postales anciennes en faisant des achats dans deux boutiques de chez

Pour agrémenter mes articles sur Tours, j’ai enrichi ma collection de cartes postales anciennes en faisant des achats dans deux boutiques de chez  Voilà de quoi illustrer la série d’articles que j’ai commencée à programmer les mardis tous les quinze jours!

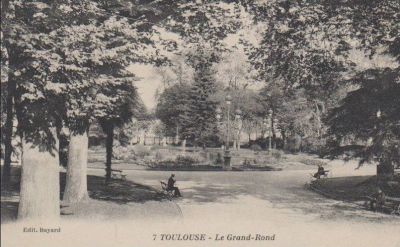

Voilà de quoi illustrer la série d’articles que j’ai commencée à programmer les mardis tous les quinze jours! Comme je vous le disais il y a quelques semaines, le centre du Grand-Rond a connu de nombreuses évolutions… Je vous invite à une petite visite en cartes postales anciennes, toutes ne sont pas datées, je n’ai pas eu le courage de rechercher les dates d’activité des différents éditeurs…

Comme je vous le disais il y a quelques semaines, le centre du Grand-Rond a connu de nombreuses évolutions… Je vous invite à une petite visite en cartes postales anciennes, toutes ne sont pas datées, je n’ai pas eu le courage de rechercher les dates d’activité des différents éditeurs… Sur la seconde vue, le jet d’eau est tout petit, le bassin est toujours entouré de fleurs.

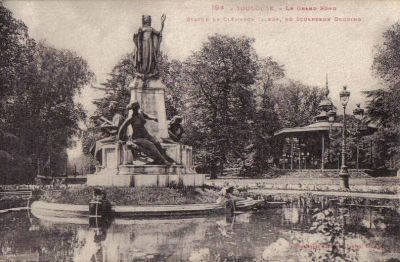

Sur la seconde vue, le jet d’eau est tout petit, le bassin est toujours entouré de fleurs. Sur la vue suivante, légendée statue de Clémence Isaure ou Izaure (dont je vous ai parlé pour une

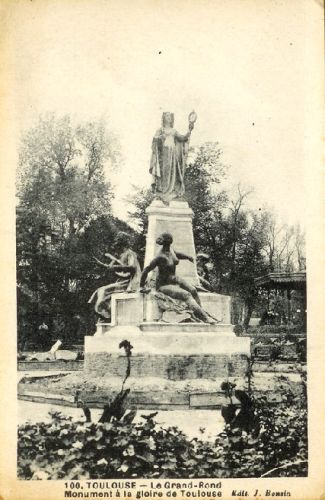

Sur la vue suivante, légendée statue de Clémence Isaure ou Izaure (dont je vous ai parlé pour une  Sur d’autres vues, comme ici, le même groupe sculpté porte la légende » monument à la gloire de Toulouse « , ce qui est un peu la même chose, si Isaure symbolise la ville. Vous remarquerez qu’ici, il n’y a pas de bassin, le monument se dresse juste au centre du Grand-Rond.

Sur d’autres vues, comme ici, le même groupe sculpté porte la légende » monument à la gloire de Toulouse « , ce qui est un peu la même chose, si Isaure symbolise la ville. Vous remarquerez qu’ici, il n’y a pas de bassin, le monument se dresse juste au centre du Grand-Rond. Avant de quitter le

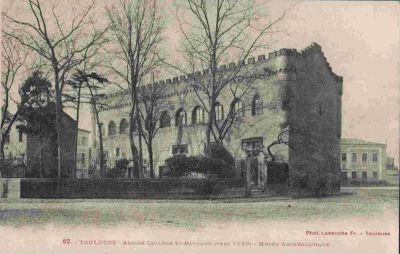

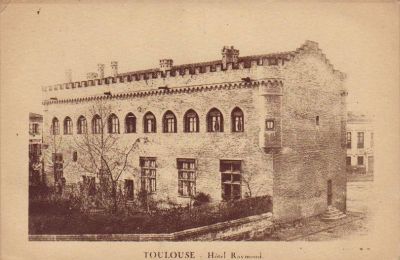

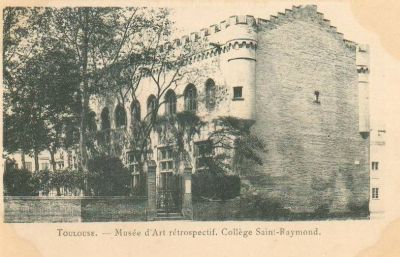

Avant de quitter le  La principale différence vient de la toiture, qui est désormais largement débordante et dans cheminée. Dans l’ancienne configuration, il n’est pas impossible qu’un chéneau se soit caché derrière les mâchicoulis, désormais fermés par des fenêtres… Dans ce cas, les gargouilles auraient bien pu collecter de l’eau, elles ne sont finalement peut-être pas à une place absurde, la toiture m’a induite en erreur…

La principale différence vient de la toiture, qui est désormais largement débordante et dans cheminée. Dans l’ancienne configuration, il n’est pas impossible qu’un chéneau se soit caché derrière les mâchicoulis, désormais fermés par des fenêtres… Dans ce cas, les gargouilles auraient bien pu collecter de l’eau, elles ne sont finalement peut-être pas à une place absurde, la toiture m’a induite en erreur… Les huisseries des fenêtres de la façade antérieure ont été reprises.

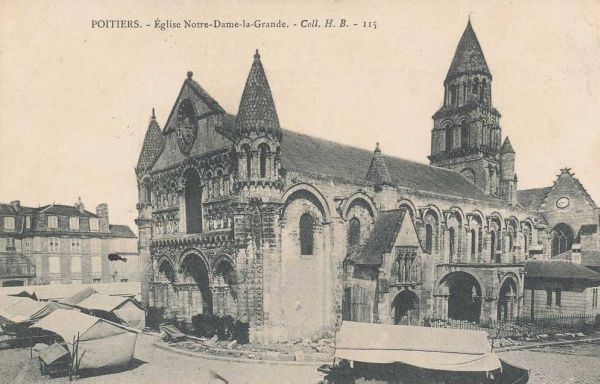

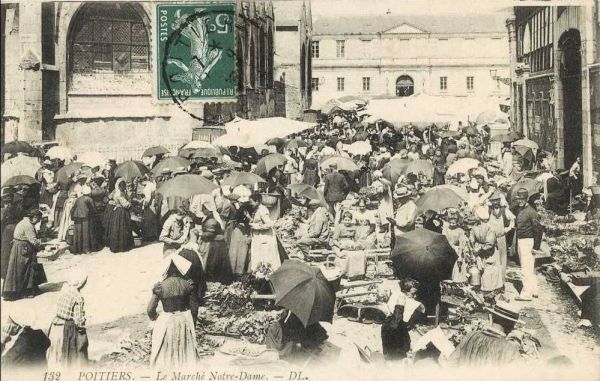

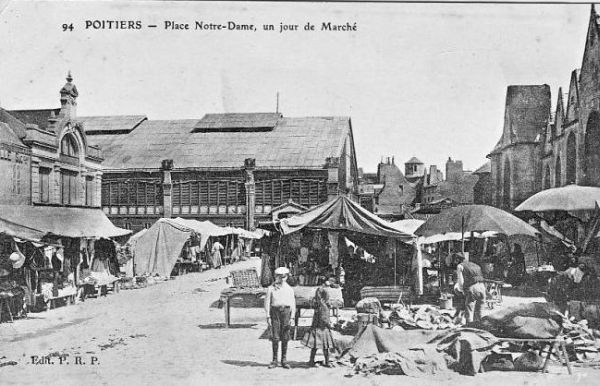

Les huisseries des fenêtres de la façade antérieure ont été reprises. La brocante qui a lieu sur la place actuellement le samedi et le dimanche existait déjà, la carte ne précise pas quel jour…

La brocante qui a lieu sur la place actuellement le samedi et le dimanche existait déjà, la carte ne précise pas quel jour… Sur la façade postérieure, deux grandes fenêtres ont été percées au rez-de-chaussée, à droite, à la place des petits jours (très petites fenêtres qui ont pour fonction d’éclairer) que l’on voit sur la carte postale.

Sur la façade postérieure, deux grandes fenêtres ont été percées au rez-de-chaussée, à droite, à la place des petits jours (très petites fenêtres qui ont pour fonction d’éclairer) que l’on voit sur la carte postale. La construction du nouveau marché Notre-Dame au début des années 1970 près de

La construction du nouveau marché Notre-Dame au début des années 1970 près de

Je suis donc allée récemment à Tours pour un stage de mosaïque. Le rendez-vous était à 14h, mais je suis partie le matin, notamment pour aller visiter le musée du compagnonnage que je ne connaissais pas. Vous pouvez vous en faire une idée sur le

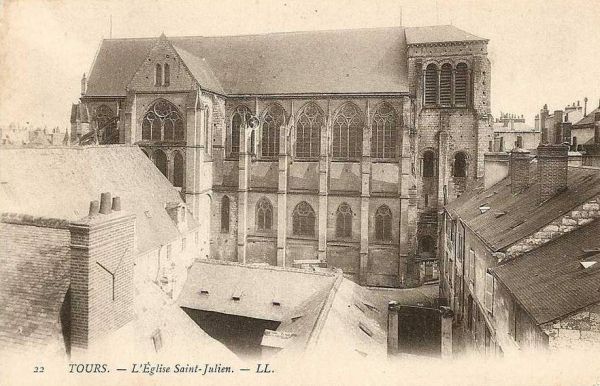

Je suis donc allée récemment à Tours pour un stage de mosaïque. Le rendez-vous était à 14h, mais je suis partie le matin, notamment pour aller visiter le musée du compagnonnage que je ne connaissais pas. Vous pouvez vous en faire une idée sur le  Pour la route, je vous mets une carte postale ancienne où il a a encore de nombreux bâtiments dans ce qui était l’ancien cloître de Saint-Julien. Au fond, la salle capitulaire surmontée du dortoir des moines.

Pour la route, je vous mets une carte postale ancienne où il a a encore de nombreux bâtiments dans ce qui était l’ancien cloître de Saint-Julien. Au fond, la salle capitulaire surmontée du dortoir des moines. Depuis l’ouverture du

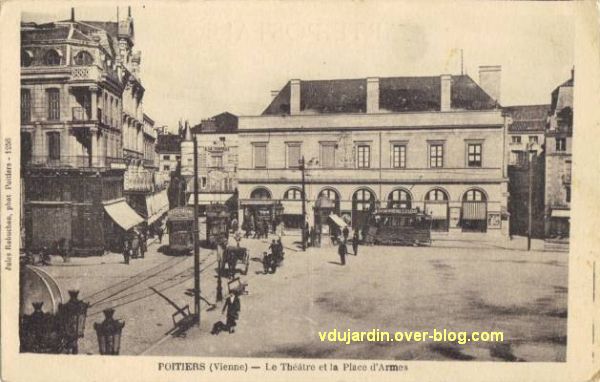

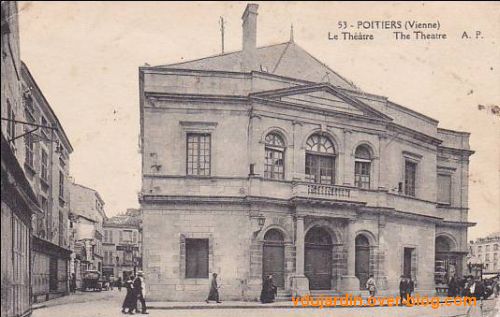

Depuis l’ouverture du  En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922.

En attendant, je vous propose une visite des façades du théâtre précédent, élevé sur la place d’Armes (pardon, son nom officiel est la place Leclerc, mais personne à Poitiers ne l’appelle ainsi…), à partir d’une série de cartes postales anciennes. Le premier théâtre fut construit en 1819, sur un projet de Vétault fils et de Zacharie Galland. Ici, la façade sur la place, sur une vue de Jules Robuchon, donc entre 1898 et 1922. À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée…

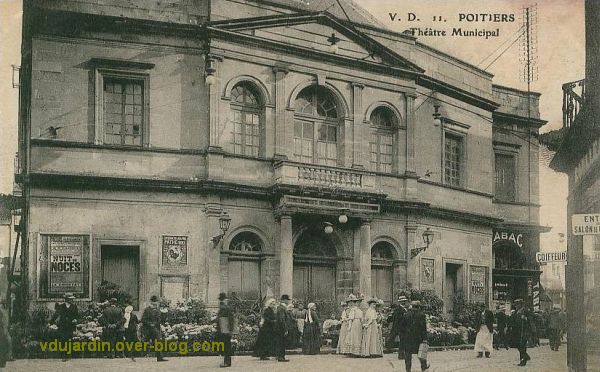

À peu près à la même époque, la façade sur la rue de la Marne, où se trouvait l’entrée… Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là…

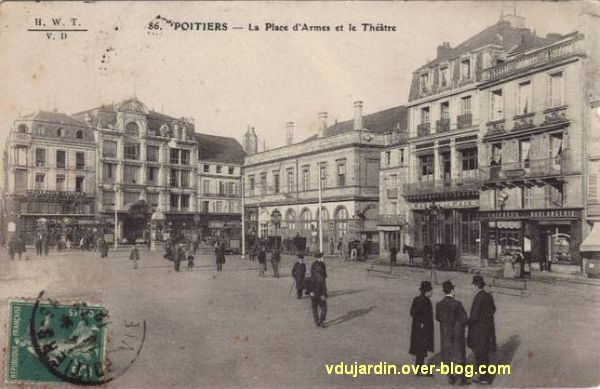

Une autre vue, surtout pour la tenue des passants et le marché aux fleurs qui se tenait ce jour là… Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus).

Retournons sur la place, avec une vue colorisée… Les Poitevins reconnaîtront les bistrots, mais bien sûr pas le tramway (devenu après guerre un trolley bus). Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai.

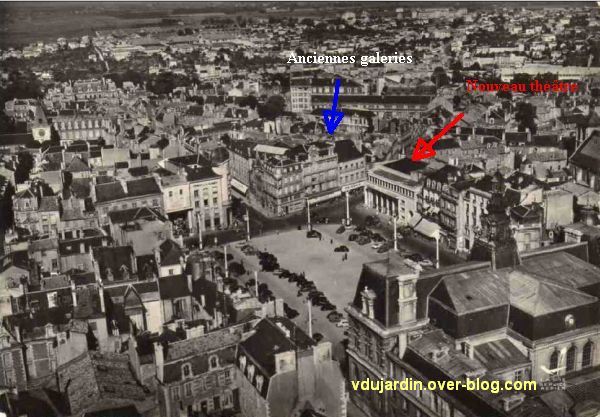

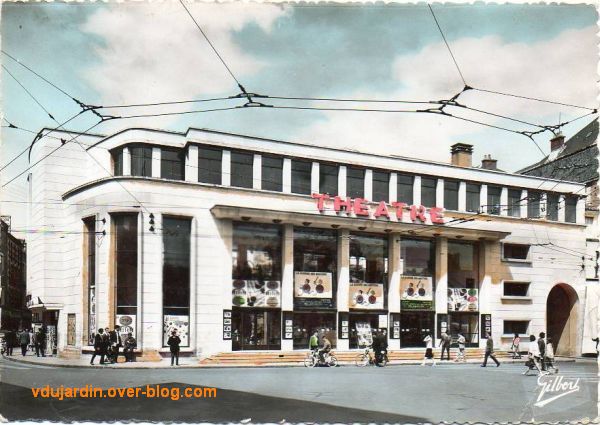

Encore une vue qui montre aussi les galeries qui ont été incendiées en 1961 et remplacées en 1963 par la hideuse façade du magasin le Printemps, mais c’est aussi une autre histoire dont je vous reparlerai. Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir

Le théâtre est reconstruit en 1954 par l’architecte Édouard Lardillier (architecte de nombreuses salles de spectacles et cinéma, voir  Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici…

Cette vue de la façade doit dater de peu de temps après la construction du théâtre, puisque l’on y voit encore les caténaires du tramway / trolley-bus… Trolley ici… … mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.

… mais plus tôt (c’est encore le théâtre précédent) bien un tramway, avec les rails.