A Amboise, le monument aux morts de 1914-1918 s’est un peu promené… il est aujourd’hui situé sur le Mail (place du Général de Gaulle), côté Loire, à peu près en face de l’office de Tourisme et pas très bien mis en valeur!

A Amboise, le monument aux morts de 1914-1918 s’est un peu promené… il est aujourd’hui situé sur le Mail (place du Général de Gaulle), côté Loire, à peu près en face de l’office de Tourisme et pas très bien mis en valeur!

C’est un peu mieux si on traverse…

C’est un peu mieux si on traverse…

Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924.

Il ne se trouve là que depuis mai 1982. Il se trouvait avant sur une place arborée, devenue aujourd’hui square des Anciens d’Afrique du Nord, pas très loin, en fait presque de l’autre côté du boulevard, comme on peut le voir sur cette carte postale ancienne. il a été financé par souscription publique, subvention (au prorata du nombre de morts de la commune, rappelons-le) et des bénéfices sur la vente de poissons de Loire. Il y a été inauguré le 13 juillet 1924.

Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes.

Cette autre carte porte comme mention « Angibault sculpt[eur], Garaud stat[uaire]. En fait, Gustave Angibault était marbrier à Amboise et n’a réalisé que les ornements annexes.

On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur.

On retrouve les signatures sur le socle: « G. Angibault et Garand ». Ce dernier est Camille Garand (Nouans-les-Fontaines, 1879 – 1979), sculpteur tourangeau qui est l’auteur de plusieurs monuments aux morts dans le secteur.

Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire.

Le monument se compose d’un haut socle en granite qui porte des listes de morts sur trois faces (deux pour 1914-1918, une pour les autres conflits) et au sommet, un groupe sculpté en calcaire.

Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu.

Ce groupe comprend deux soldats qui se recueillent devant la tombe d’un soldat mort (« pro patria »), avec une croix de guerre et recouverte du casque du défunt d’où semble s’échapper une pluie de roses. Une allégorie féminine couronnée (la ville d’Amboise dont elle porte les armoiries), qui tient une couronne, les abrite sous son bras tendu.

Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si Grégory défend cette interprétation dans les commentaires ci-dessous].

Voici de plus près, je trouve que la couronne, faite de laurier (victoire) et de chêne (force) est plus une couronne de la Victoire qu’une couronne mortuaire comme j’ai pu le lire ici ou là [même si Grégory défend cette interprétation dans les commentaires ci-dessous].

Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite.

Le soldat le plus âgé, moustachu et barbu, les yeux fermés, semblent plus affecté et tient, lui, une couronne mortuaire. Le jeune soldat semble lever les yeux vers l’avenir et tient son fusil au repos à sa droite.

Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches.

Voici de dos. L’allégorie est vêtue à l’Antique alors que les soldats portent leurs diverses sacoches.

Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville.

Il est complété par des stèles aux conflits ultérieurs (Afrique du Nord notamment, voir la première vue) et une stèle aux déportés de la ville.

Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse.

Un second monument, datant de 1971, se trouve sur l’île de la Loire, après l’auberge de jeunesse.

De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998, grand prix de Rome en 1952) est un dépôt de l’État.

De forme triangulaire, installé sur une butte, il se compose de grandes dalles de béton ajouré, avec sur le côté intérieur des listes de morts. La dédicace, « Mère voici tes fils qui se sont tant battus », n’est pas très explicite. Il s’agit d’une œuvre de [Henri] Paul Derycke (Ronq, 1928 – 1998, grand prix de Rome en 1952) est un dépôt de l’État.

D’autres monuments commémoratifs des guerres se trouvent à Amboise: un monument du Souvenir Français (aux morts de 1870-1871, érigé en 1913), les carrés militaires au cimetière, des stèles dans les églises, un monument au maréchal Leclerc par Évariste Jonchère, une stèle au général de Gaulle.

Photographies août 2014

Je vous emmène à nouveau à

Je vous emmène à nouveau à  Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre…

Juste à droite de la vue générale, vous apercevez la tête d’une femme lisant un livre… Sa

Sa  La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ.

La mise au tombeau provient de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Elle a été commandée dans la première moitié du 16e siècle par le surintendant Philibert Babou (né vers 1484 – 1557, surintendant des finances de François Ier de 1524 à 1544, il avait un grand hôtel particulier à Tours). Il aurait fait représenter les membres de la famille Babou de la Bourdaisière pour les personnages de cette Mise au tombeau, traditionnellement les saintes femmes, saint Jean, la Vierge, Joseph d’Arimathie à la tête et Nicodème aux pieds du Christ. Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Une carte postale ancienne précise « œuvre présumée de Léonard de Vinci » (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), ce qui est une hypothèse peu probable, l’œuvre étant sans doute réalisée quelques années après la mort de Léonard, à l’apogée de la carrière de Philibert Babou, donc plus vers le milieu du 16e siècle. C’est de toute façon un chef-d’œuvre de la Renaissance.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie.

Revenons à Amboise avec des détails de la Mise au tombeau… Côté tête du Christ donc devrait se tenir Joseph d’Arimathie. Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme.

Voici un détail des saintes femmes, donc plus précisément une sainte femme, saint Jean, une autre sainte femme, la Vierge (couronnée) et une troisième sainte femme. Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ.

Et voici Nicodème qui tient le suaire aux pieds du Christ. Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la

Dans la même église Saint-Denis à Amboise, le gisant de marbre dit de la femme noyée date également du 16e siècle et provient comme la mise au tombeau de la chapelle souterraine du château de Bondésir à Montlouis-sur-Loire fermée en 1770. Je ne sais pas où elle a été entreposée après pendant un siècle, car la  Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ».

Elle mériterait une petite rénovation, mais vous voyez l’aspect « mouillé » de ses vêtements qui ne cachent donc presque plus « rien ». Léonard de Vinci est omniprésent à

Léonard de Vinci est omniprésent à  Elle est l’œuvre d’Amleto Cataldi (Naples, 1882 – Rome, 1930, je n’ai pas trouvé sa signature) qui aurait réalisé cette œuvre

Elle est l’œuvre d’Amleto Cataldi (Naples, 1882 – Rome, 1930, je n’ai pas trouvé sa signature) qui aurait réalisé cette œuvre  Léonard de Vinci est représenté « sous les traits d’un dieu antique » (dixit la plaque sans se mouiller), le bras gauche en appui sur une tête coupée. Comme les cheveux de celle-ci semblent se terminer en serpents, je dirais qu’il s’agit d’une tête de Gorgone, dans ce cas, le dieu est Persée… Dans les représentations plus classique, Persée combat Gorgone ou brandit sa tête coupée, il ne s’allonge pas en s’appuyant dessus!

Léonard de Vinci est représenté « sous les traits d’un dieu antique » (dixit la plaque sans se mouiller), le bras gauche en appui sur une tête coupée. Comme les cheveux de celle-ci semblent se terminer en serpents, je dirais qu’il s’agit d’une tête de Gorgone, dans ce cas, le dieu est Persée… Dans les représentations plus classique, Persée combat Gorgone ou brandit sa tête coupée, il ne s’allonge pas en s’appuyant dessus! Le visage est inspiré des portraits connus de Léonard de Vinci.

Le visage est inspiré des portraits connus de Léonard de Vinci. Plutôt qu’apposer une plaque (ou en plus…), la ville aurait pu s’inquiéter de l’état de la statue. La corrosion guette avec de nombreuses fissures aux points d’assemblage des différents éléments qui forment l’ensemble.

Plutôt qu’apposer une plaque (ou en plus…), la ville aurait pu s’inquiéter de l’état de la statue. La corrosion guette avec de nombreuses fissures aux points d’assemblage des différents éléments qui forment l’ensemble. Pas de problème pour le sexe, sa brillance témoigne de « frottements » fréquents, comme aux endroits où les visiteurs grimpent ou s’assoient. Les détritus autour témoignent de soirées sans doute agitées… par des gens qui pourraient les ramasser.

Pas de problème pour le sexe, sa brillance témoigne de « frottements » fréquents, comme aux endroits où les visiteurs grimpent ou s’assoient. Les détritus autour témoignent de soirées sans doute agitées… par des gens qui pourraient les ramasser. Il y a quelques mois, je vous montrais quelques exemples de sculptures «

Il y a quelques mois, je vous montrais quelques exemples de sculptures «  Première escale à

Première escale à  Tous attirent l’attention sur les animaux qui se cachent dans le feuillage, comme il était habituel à cette période: voir au même moment, à quelques années près, les

Tous attirent l’attention sur les animaux qui se cachent dans le feuillage, comme il était habituel à cette période: voir au même moment, à quelques années près, les  Peu parlent des personnages à les retombées des voûtes… mais qu’est-ce qu’il enfourne à pleine main dans sa bouche, le premier?

Peu parlent des personnages à les retombées des voûtes… mais qu’est-ce qu’il enfourne à pleine main dans sa bouche, le premier? Aucun guide n’a signalé ce petit personnage qui semble héler le visiteur…

Aucun guide n’a signalé ce petit personnage qui semble héler le visiteur… … et bien sûr pas celui-ci, tout nu, bien à poil!

… et bien sûr pas celui-ci, tout nu, bien à poil! Après avoir remarqué

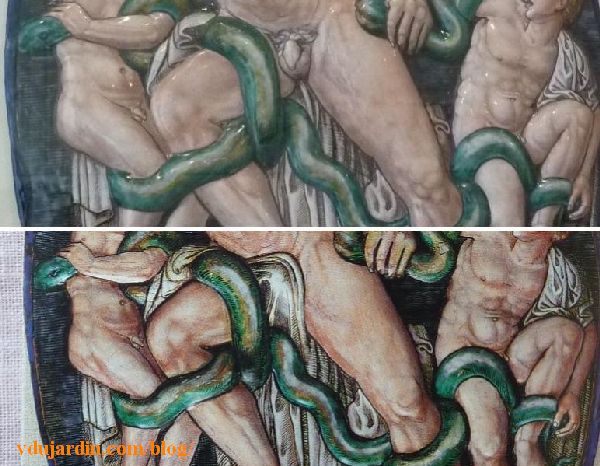

Après avoir remarqué  Vous voyez de plus près? En haut en salle, en bas sur la carte postale. Que s’est-il passé? La personne qui tenait la boutique semble étonnée… Si, c’est bien l’œuvre qui est en salle sur la carte postale. Oui, bien sûr, mais la carte postale porte la mention « musée municipal de l’Évêché », et non la nouvelle appellation « musée bal » (sur toute la communication du

Vous voyez de plus près? En haut en salle, en bas sur la carte postale. Que s’est-il passé? La personne qui tenait la boutique semble étonnée… Si, c’est bien l’œuvre qui est en salle sur la carte postale. Oui, bien sûr, mais la carte postale porte la mention « musée municipal de l’Évêché », et non la nouvelle appellation « musée bal » (sur toute la communication du  Un livre trouvé à

Un livre trouvé à  Au fil de mes pérégrinations en vacances, je n’ai pas oublié Poitiers! À

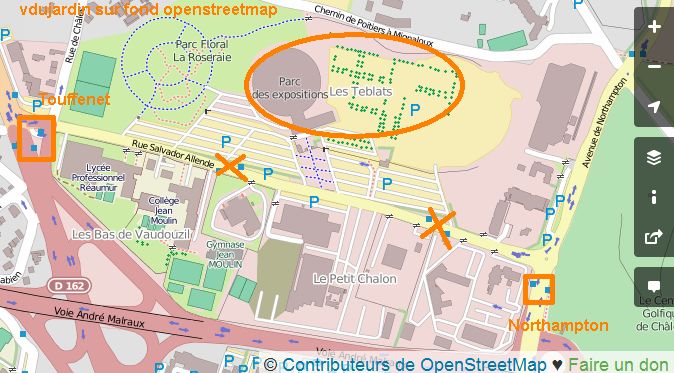

Au fil de mes pérégrinations en vacances, je n’ai pas oublié Poitiers! À  C’est beaucoup plus clair que les panneaux « interdits aux cyclistes » où la mairie a précisé, notamment sur la question de

C’est beaucoup plus clair que les panneaux « interdits aux cyclistes » où la mairie a précisé, notamment sur la question de  … ou sur

… ou sur  A

A  Le

Le  Enfin, si, je vais être méchante langue, mais

Enfin, si, je vais être méchante langue, mais  Exploit de

Exploit de

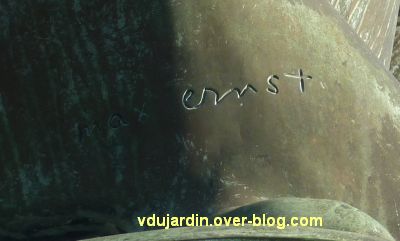

Du coup, j’ai fait un petit coucou quelques jours plus tard au Grand assistant, toujours de Max Ernst, daté de 1967, rue Brantôme, à Paris, juste à côté du

Du coup, j’ai fait un petit coucou quelques jours plus tard au Grand assistant, toujours de Max Ernst, daté de 1967, rue Brantôme, à Paris, juste à côté du  Heureusement qu’il est haut perché, de face ou de dos, il les méprise de ses bras écartés (prêt à s’envoler vers des cieux plus cléments?).

Heureusement qu’il est haut perché, de face ou de dos, il les méprise de ses bras écartés (prêt à s’envoler vers des cieux plus cléments?).

Au centre de la fontaine se dresse le génie, sur un haut socle lui même installé au-dessus d’un assemblage qui rappelle un peu un dolmen avec sa table et ses montants. Il s’agit d’une reprise du Génie de la Bastille (1961), en quatre fois plus grand. Max Ernst voulait en lui rappeler un oiseau de la Liberté, rappelant le génie romain de la liberté qui se trouvait depuis 1830 au sommet de la colonne de la place de la Bastille à Paris.

Au centre de la fontaine se dresse le génie, sur un haut socle lui même installé au-dessus d’un assemblage qui rappelle un peu un dolmen avec sa table et ses montants. Il s’agit d’une reprise du Génie de la Bastille (1961), en quatre fois plus grand. Max Ernst voulait en lui rappeler un oiseau de la Liberté, rappelant le génie romain de la liberté qui se trouvait depuis 1830 au sommet de la colonne de la place de la Bastille à Paris. La signature de Max Ernst est portée au dos, un peu sur le côté, du grand génie.

La signature de Max Ernst est portée au dos, un peu sur le côté, du grand génie. Les autres animaux de la fontaine sont des tortues et des grenouilles…

Les autres animaux de la fontaine sont des tortues et des grenouilles… Au centre, un peu en avant du génie, une grande tortue crache de l’eau… quand la fontaine est en service!

Au centre, un peu en avant du génie, une grande tortue crache de l’eau… quand la fontaine est en service! Sur la droite de la fontaine, une grande grenouille stylisée, aux yeux globuleux, se tient debout sur son socle. En temps normal, elle crache aussi de l’eau, qui a laissé une grande trace sur le devant de la sculpture.

Sur la droite de la fontaine, une grande grenouille stylisée, aux yeux globuleux, se tient debout sur son socle. En temps normal, elle crache aussi de l’eau, qui a laissé une grande trace sur le devant de la sculpture. Un peu sur le côté à gauche quand on regarde la fontaine trône sur un haut socle de pierre un couple de grenouilles… en résine et posées à l’envers par rapport aux vues lors de l’inauguration de la fontaine. Sans doute une erreur lors du remplacement de la énième copie après un énième vol?

Un peu sur le côté à gauche quand on regarde la fontaine trône sur un haut socle de pierre un couple de grenouilles… en résine et posées à l’envers par rapport aux vues lors de l’inauguration de la fontaine. Sans doute une erreur lors du remplacement de la énième copie après un énième vol? Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux.

Aujourd’hui, je vous emmène sur les quais à Paris, plus exactement sur le quai de Malaquais, devant l’Institut, avec des photographies d’octobre 2010. Nous y trouvons la République de Jean-François Soitoux. Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre.

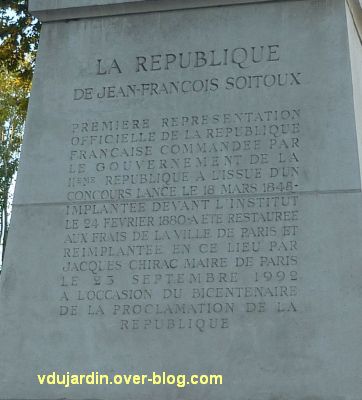

Elle porte la signature « J.F. Soitoux », pour Jean-François Soitoux (Besançon, 1816 – Paris, 1891), lauréat du concours de sculpture organisé suite à la Révolution de février 1848. Le concours avait pour but d’incarner la République dans une peinture, une sculpture et une médaille. Son plâtre ayant été retenu, il l’exécute en version monumentale en pierre. L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige).

L’inscription sur le haut socle n’en retrace qu’une partie de l’histoire : « La République / de Jean-François Soitoux / Première représentation / officielle de la République / française commandée par / le gouvernement de la / IIème République à l’issue d’un / concours lancé le 18 mars 1848 / implantée devant l’Institut / le 24 février 1880. A été restaurée / aux frais de la ville de Paris et / réimplantée en ce lieu par / Jacques Chirac maire de Paris / le 23 septembre 1992 / à l’occasion du bicentenaire / de la proclamation de la / République « . Mise en dépôt sous le Second Empire, la statue est cédée en 1879 par l’État à la Ville de Paris qui la place devant la façade de l’Institut et l’inaugure le 24 février 1880. Déposée à Amboise en 1962 (comme de nombreuses autres sculptures, cette ville doit compter le plus de dépôts divers de statues, il faudra que je vous les montre un de ces jours), la ville de Paris révoque le dépôt en 1988 et elle est remise en place en 1992 non loin de son emplacement de 1880 (un peu décalée, circulation automobile oblige). Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République).

Cette allégorie cumule les symboles… Elle est vêtue à l’Antique, la longue robe fermée par un delta (triangle, symbole de l’agilité). De sa main gauche, elle s’appuie sur le faisceau d’armes (rappel du faisceau de licteur, symbole de l’imperium romain, le pouvoir de la justice). A la place de la hache du faisceau antique se trouve ici une couronne végétale, maintenue par la main de la République. Elle foule la couronne royale brisée (la liberté acquise par la République). Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme!

Elle présente de l’autre main une épée (refaite) et est coiffée d’une couronne végétale composée de rameaux de chêne (la force, la sagesse) fermée en son centre par une étoile. Elle ne porte pas encore le bonnet phrygien, qui s’imposa après un nouveau concours en 1879, mais plutôt pour les bustes de la République (les Marianne). L’espèce de cube sous l’épée est une ruche, qui symbolise le travail. En un mot, un condensé de symboles sur une simple femme! Une dernière vue de dos…

Une dernière vue de dos…